Select Other Languages French.

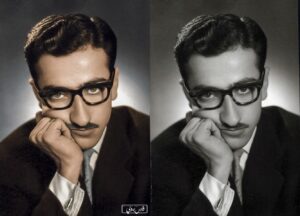

Dans sa réflexion sur les icônes du passé et du temps présent, Amal Ghandour revient sur l’« Etoile de l’Orient » à l’occasion des 50 ans de sa mort.

C’était en 2010 ou ses environs. Nous étions six, entassés dans un petit salon. Les portes du balcon étaient grandes ouvertes, par une soirée printanière, chez un ami à Beit Meri. Je me souviens que c’était un moment relativement calme : les discussions portaient sur les habituelles querelles politiques libanaises, et la conversation dérivait vers le prosaïque.

Le journaliste parmi nous a lancé une question surprenante : « Quel est le dirigeant libanais qui nous manquerait le plus s’il venait à mourir ? »

Cet inquisiteur était un grand voyageur des idées. Dans sa jeunesse, il était maoïste révolutionnaire, dans la trentaine, un gauchiste en pleine auto-flagellation, dans la cinquantaine, un conservateur pur sucre. Pour lui, l’homme d’affaires-promoteur immobilier, incarné par exemple par le défunt Premier ministre Rafiq Hariri, était devenu son modèle du héros.

Mais le pauvre Rafiq, alors disparu depuis cinq ans, a perdu notre vote face à la légende vivante : Hassan Nasrallah, du Hezbollah. Le premier parmi nous à donner sa voix à al-Sayyed, titre honorifique qui était conféré au secrétaire général du parti, n’était autre que l’ancien marxiste. Il voulait faire passer un message. Nous cinq avions nos différends avec Nasrallah, le journaliste, lui, le détestait. Mais il fallait reconnaître à al-Sayyed son importance historique. Après tout, son règne était celui de la résistance comme libération, comme armée, fermeté, identité, politique, communauté, culture, commerce. Comme État. D’où son importance historique.

C’est peut-être la meilleure mesure de l’importance d’un leader que ses admirateurs tout autant que ses détracteurs reconnaissent le vide laissé par son absence. Tous n’ont pas cette chance, seul le destin des plus emblématiques d’entre eux leur accorde cela. Ils en viennent à incarner leur époque, pour le meilleur ou pour le pire. Quand l’un disparaît, la deuxième se retire inévitablement avec lui, et la page se tourne.

Je me demande si, aujourd’hui, nous entendons les pages se tourner au Liban ?

En dehors de Nasrallah, le XXIe siècle, encore très jeune, n’a pas encore produit de figures emblématiques dans la région. Le XXe siècle s’est achevé riche de telles icônes, et ce dans tous les domaines et toutes les sphères d’influence. Je ne sais pas si Oussama ben Laden, qui a également ouvert ce siècle et qui est devenu le symbole de la pénurie politique qui l’a propulsé vers la célébrité et nous a plongés, nous, dans le vide, trouvera sa place dans cet espace. J’hésite plus par modestie que par réticence. Il est encore tôt. La patience est plus sage que les prédictions.

Mais j’ai du mal à associer Nasrallah à d’autres régions et d’autres domaines. Le tableau ne correspond pas tout à fait à ce qui a propulsé vers le statut d’icônes, en Égypte, Oum Kalthoum et Gamal Abdel Nasser peu après leur arrivée sur scène. Il n’offre pas non plus les affinités qui ont rendu ces deux personnalités si complices dans leur extraordinaire rayonnement, chevauchant avec une telle aisance les sphères culturelles et politiques. Leur apogée était celle de l’Égypte, et celle de l’Égypte était la leur. Tout comme son cœur brisé.

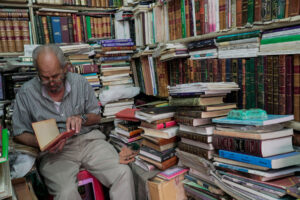

Vous n’auriez, en revanche, jamais entendu la voix de la Dame chez nous : il-Sitt ou Kawkab al-Sharq (l’Étoile de l’Orient), comme on l’appelait. C’était à cause de la politique. Mes parents n’étaient pas des adeptes de Nasser, et ils n’étaient donc pas non plus des adeptes de la chanteuse. C’était Fairouz, une autre icône, qui animait leurs soirées : une voix libanaise, toute la tendresse, la ferveur et la nostalgie du Levant. Quand ils l’écoutaient, c’était un autre Liban qu’ils imaginaient. Quand ils voulaient chanter la Palestine, ils le faisaient sur ses chansons. En matière d’amour, c’était elle, et non Oum Kalthoum, qui touchait leur cœur.

Pour ma mère – et elle n’était pas la seule –, il y avait qu’une exception à cette règle : la magnifique Asmahan, la « princesse » émigrée, d’origine druze syrienne, à qui Oum Kalthoum aurait peut-être toujours joué les seconds rôles si Asmahan n’était pas morte en 1944 à l’âge de 26 ans. C’est du moins ce que raconte l’histoire. On dit des deux divas qu’« Oum Kalthoum chantait avec sa tête et son cœur, tandis qu’Asmahan chantait avec son âme et ses blessures. »

Mais la vérité est que la princesse chanteuse, contrairement à Oum Kalthoum, n’aurait jamais pu être l’alter ego de Nasser. Leur Égypte était en fait sur le point de détrôner la sienne.

À quel point regrettons-nous Oum Kalthoum aujourd’hui ? À quel point le grand homme, le poète lui-même, nous manque-t-il, y compris pour ceux qui le détestaient ? C’est le vide. Je suppose que c’est dans leur grandeur que nous comprenons mieux notre petitesse d’aujourd’hui. Que nous comprenons mieux, également, le rôle que leurs choix ont joué dans notre réduction à une taille si minuscule.

Car s’ils incarnaient l’essor du nationalisme arabe, le cœur du pays, les classes moyennes, la femme arabe en tant que vraie protagoniste de sa propre histoire, l’Égypte en tant que mère pour nous tous, ils étaient aussi la quintessence de l’échec de leur projet.

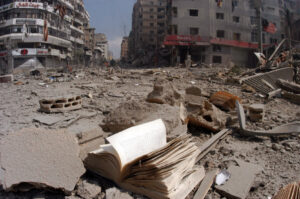

Quand Oum Kalthoum s’est élevée, elle l’a fait depuis un terrain fragile. Quand elle est décédée en 1975, on a eu l’impression d’être dans le désert. C’est toujours le cas aujourd’hui. Ce n’est pas que l’esprit créatif ait capitulé, mais c’est qu’il a dû travailler dans des lieux de plus en plus hostiles.

Le dernier concert d’Al-Sitt remonte à 1972. De manière poignante, Nasser l’avait quittée cinq ans avant, à l’âge de 52 ans. Parmi les héritages controversés du leader égyptien, on peut citer la création de l’État policier moderne. Mais rien n’est comparable à la bévue de 1967, un fardeau trop lourd à porter pour lui comme pour nous. Des millions de personnes ont assisté à ses funérailles, et encore plus à celles de la diva. Le peuple savait qu’il faisait ses adieux à une époque et à ses icônes.

Nasrallah et moi appartenons à la génération qui a atteint l’âge de raison politique dans les années 1980, en héritant des legs d’Abdel Nasser, dont aucun n’est plus dévastateur que celui de 1967. Les victoires de la résistance en 2000 et 2005 ont été la réponse retentissante à des décennies de défaites arabes contre Israël. Mais pas les erreurs du mouvement : celles-ci n’ont guère différé de celles qui ont conduit de nombreux régimes arabes à leur perte.

Tout comme Nasser n’aurait pas pu survivre à 1967, al-Sayyed n’a pas pu survivre à 2024.

À la mort du président égyptien, rares étaient ceux qui pouvaient discerner avec certitude ce que serait vraiment la nouvelle ère qui s’ouvrait. Rares sont ceux qui peuvent le faire aujourd’hui en l’absence de Nasrallah, y compris, selon toute apparence, le Hezbollah lui-même.

Il ne nous reste plus qu’à le regretter, que nous l’aimions ou le détestions, dans le vide.

Sur un autre sujet

Cette semaine, une ode au pape François — une icône en devenir ? — et à la « solidarité de l’espoir » qu’il a cherché à construire et à entretenir. Comme l’ont souligné Thomas Banchoff et Pinkaj Mishra dans le deuxième volet des Dialogues de l’université de Georgetown, qui s’est tenu à Rome en juillet 2025 :

Dans son discours et sa diplomatie, François a diagnostiqué les crises mondiales que nous vivons et leurs interdépendances : instabilité économique, inégalités sociales, catastrophe climatique, autoritarisme et guerre, il les voyait comme des échecs de l’imagination et de la pratique morales. Il ne voyait rien d’inévitable dans le culte de la richesse et du pouvoir, l’obsession de la technologie, le mépris de la dignité humaine et la destruction de la planète. Il s’agissait là de choix humains, et non du destin. François a cherché à sanctifier les impulsions naturelles de décence et de solidarité qui jaillissent dans tous les cœurs humains et à combler le fossé grandissant entre ces impulsions et nos réalités politiques et économiques.

Lors du rassemblement à Rome, des sommités littéraires ont partagé leurs réflexions sur l’influence morale et spirituelle de ce pape remarquable. Leurs commentaires sont publiés dans la New York Review of Books.

traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet

![Ali Cherri’s show at Marseille’s [mac] Is Watching You](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2025/09/Ali-Cherri-22Les-Veilleurs22-at-the-mac-Musee-dart-contemporain-de-Marseille-photo-Gregoire-Edouard-Ville-de-Marseille-300x200.jpg)