Select Other Languages English.

De Gaza à New York, le deuil de la Palestine a longtemps été considéré comme un acte de défiance. Cet essai retrace comment cette défiance est contrôlée dans les salles de classe, répétée dans les salles de rédaction et au-delà des frontières, et ce qu’il en coûte de continuer à en être témoin.

1. La première rupture

En septembre 2000, le meurtre de Muhammad al-Durrah, âgé de douze ans, à Gaza, filmé par le caméraman palestinien Talal Abu Rahma et diffusé par France 2, a brièvement fait la une des journaux internationaux. En moins d’une minute, il a brisé l’indifférence qui enterre les vies palestiniennes sous l’étiquette de « conflit régional ».

Les images ont fixé la grammaire du pouvoir : un père implorant pitié ; des coups de feu en réponse ; un enfant qui sursaute ; du sang qui se répand sur le béton. Le père a survécu. L’enfant, non.

En septembre de cette année-là, j’ai participé à une petite veillée sur les marches sous la statue de l’Alma Mater à Columbia. Une douzaine d’entre nous s’étaient rassemblés, à la lueur des bougies vacillantes dans le vent, avec la photo du garçon parmi nous.

Puis une étudiante s’est approchée, et pendant un instant, j’ai pensé qu’elle allait s’arrêter pour se joindre à nous. Au lieu de cela, elle nous a craché dessus et a dit : « Nous aurions dû en tuer davantage », avant de continuer à monter les marches. Mes yeux se sont fixés sur la tache humide qu’elle avait laissée sur le béton.

La certitude de ses mots m’a frappé plus durement que leur cruauté. Elle n’a pas hésité à les prononcer parce qu’elle n’avait pas à le faire. Elle portait le feu israélien dans sa bouche, certaine qu’il serait permis de l’allumer même ici, au cœur d’un campus de l’Ivy League. À cet instant, j’ai compris que la violence d’Israël ne s’arrêtait pas à une frontière. Elle se propageait comme une permission générale de dire ou de faire presque tout ce qui servait les intérêts de l’État.

Edward Said enseignait encore à Columbia à l’époque. Ses écrits sur la Palestine, sur un peuple contraint de vivre à l’intérieur des récits que d’autres racontaient à son sujet, m’ont aidé à mettre des mots sur la dissonance que je ressentais. Ma tristesse pour un enfant palestinien avait été considérée comme une offense.

Lorsque la nouvelle de l’incident lui est parvenue, il l’a signalée. Plus tard, j’ai appris que cette étudiante était retournée en Israël, où elle venait de terminer son service militaire.

Chaque génération se voit attribuer une image qui la secoue et la fait prendre conscience pendant un instant. Pour ma génération, c’était Muhammad al-Durrah, recroquevillé à côté de son père en 2000. Pour les gens d’aujourd’hui, c’est Hind Rajab, cinq ans, à Gaza, suppliant au téléphone des personnes de la sauver. Les images changent, mais la grammaire reste la même : un enfant, une supplication, une réponse qui consiste en l’incapacité ou le refus du monde de réagir.

Ce n’était pas un incident isolé. Après ce jour-là, j’ai pris mes marques dans chaque pièce avant de parler de la Palestine. Columbia m’a appris ce que mon chagrin pouvait me coûter, et que le simple fait d’être visible en tant qu’Arabe en Amérique était dangereux.

2. Une prise de conscience précoce

Avant que je ne la connaisse géographiquement, la Palestine vivait dans des chansons qui aspiraient au retour, mais je ne l’avais jamais perçue de mes propres yeux.

L’été de mes douze ans, nous sommes partis en voyage avec mon oncle, qui aimait profondément l’Égypte. Il voulait que nous voyions le pays non pas comme des touristes, mais comme ses héritiers. Il transformait chaque voyage en histoire, et cet été-là, notre périple a commencé près d’un arbre dans le nord du Sinaï qui, disait-on, avait abrité la Sainte Famille lors de sa fuite en Égypte. Depuis Arish, nous avons roulé vers l’est jusqu’à la frontière avec Gaza.

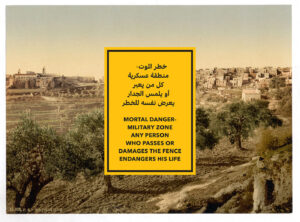

Plus nous nous approchions, plus le silence s’installait, les bâtiments se faisant de plus en plus rares autour de nous. Nous nous sommes arrêtés devant une longue clôture.

Au-delà, il y avait des murs criblés de trous et un drapeau israélien flottant au-dessus des ruines.

Cette même année, mon projet de fin d’année en quatrième portait sur l’Holocauste. Une atrocité avait sa place dans le programme scolaire. L’autre, je devais la découvrir par moi-même, dans le silence que mon oncle avait laissé s’installer. C’était là la forme du désir exprimé dans toutes ces chansons, un lieu déjà pris.

En Égypte, la Palestine faisait la une des journaux presque tous les jours. En Amérique, presque jamais. Vivre entre ces deux pays et percevoir ces contradictions m’a finalement appris le caractère délibéré de cette absence et comment mes sympathies étaient conditionnées.

À l’école, on m’a appris que l’Amérique avait sauvé le monde. J’ai dû découvrir par moi-même le prix de ce salut : comment cette grandeur avait été construite, et sur le dos de qui. La violence inhérente à l’Amérique était réemballée, banalisée, voire effacée. L’esclavage a été réécrit comme un progrès et est devenu un mois de réussite. Le génocide des autochtones est devenu des mascottes, des noms d’équipes et une fête qui a transformé la conquête en tradition.

Gaza s’inscrit dans ce schéma. Liée à Israël, sa souffrance a été mise de côté pour protéger le mythe de la liberté américaine. Dans un pays dont les relations avec le monde arabe dépendent de l’aide, du pétrole et de la stratégie, la leçon est claire : certaines histoires sont mises en valeur, d’autres sont occultées.

J’ai conservé deux témoignages du monde : ce que j’ai vu en Égypte et ce que les États-Unis ont essayé de m’empêcher de voir.

3. Le jour où la maison est devenue une frontière

Après le 11 septembre, le double standard a quitté les salles de classe pour entrer dans la vie quotidienne. Du jour au lendemain, les Arabes sont devenus des suspects, considérés comme des menaces. C’était le même scénario qui est toujours en vigueur aujourd’hui : traiter tout un peuple comme hostile, effacer son individualité et faire de la suspicion le point de départ.

En tant que chrétiens égyptiens, certains d’entre nous se sont appuyés sur la différence pour échapper à l’étiquette d’Arabes musulmans. Quelques-uns ont rejeté complètement l’étiquette arabe, s’accrochant à une identité purement égyptienne façonnée par la persécution. J’ai fait un autre choix, gardant foi en une appartenance arabe commune.

Mes protections étaient insignifiantes : un prénom biblique, un nom de famille pris pour irlandais, voire un visage parfois perçu comme juif. Rien de tout cela n’avait d’importance. La guerre contre le terrorisme a mis en évidence notre fragilité en tant qu’Arabes, martelée dans l’esprit du public par des slogans tels que « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose ».

Elle nous a rendus visibles et nous a marqués de force, sans possibilité de détourner le regard. La guerre prétendait viser une idée, mais son imprécision était une stratégie. En déclarant la guerre à une abstraction, les États-Unis se sont donné le droit de mener une campagne sans fin, qu’ils pouvaient d’abord tourner contre les Arabes, ou contre quiconque incarnait cette abstraction.

Les nations qui nous ont qualifiés de terroristes figuraient elles-mêmes parmi les plus violentes de l’histoire : l’Amérique avec ses invasions et ses occupations, l’Europe avec ses siècles de conquêtes et de guerres mondiales. Leur histoire était imprégnée de sang, mais c’est nous qui étions présentés comme un danger.

Quelques semaines après l’effondrement des tours jumelles, je suis allé avec mon père dans une épicerie du coin pour commander des sandwichs pour un pique-nique en famille. Après avoir pris la commande, le vendeur a jeté un coup d’œil à mon père et lui a dit sans détour : « Nous ne servons pas les terroristes. »

Nous sommes restés figés.

Mon père s’est retourné sans un mot. Je l’ai suivi, sans rien dire. Alors que nous étions assis dans la voiture, il a fixé le mur de briques du parking, les mains posées sur ses genoux.

Tout comme lors de l’incident à Columbia, ce n’est pas l’insulte qui m’a glacé. C’était la permission qui se cachait derrière.

Je savais que mon père ne resterait pas les bras croisés. Il lui a suffi d’un instant pour se ressaisir avant de retourner à l’intérieur pour faire ce que n’importe qui aurait fait à sa place : se défendre.

À travers le pare-brise, j’ai vu un responsable intervenir et mon père porter plainte. Plus tard, nous avons appris que l’employé avait été licencié.

Dans les mois qui ont suivi, mes parents se sont appuyés sur leur identité américaine et leur christianisme. Ils ont planté un drapeau américain à côté de la Vierge Marie dans notre jardin, espérant que ces symboles les protégeraient de la suspicion.

Mon père nous avait toujours dit de ne pas parler arabe en public, craignant que nous soyons considérés comme des immigrants. Mais comme nous l’avons tous rapidement compris, ce n’était pas quelque chose que nous pouvions contrôler. Ils nous voyaient comme ils voulaient nous voir.

J’ai donc pris une direction complètement différente. Je me suis surpris à dire « arabe » plus souvent, lorsqu’on m’interrogeait sur mon identité. Je ne l’utilisais pas comme un slogan, mais comme un bouclier.

4. Un foyer pour l’histoire

Je suis devenu journaliste pour donner une place aux histoires que je portais en moi. Le journalisme m’a donné un langage auquel je pouvais me fier et, pendant un certain temps, il m’a libéré de ma quête d’appartenance. Il m’a connecté à un vocabulaire plus large, que je croyais être la vérité même.

À vingt-trois ans, j’ai rejoint Al Jazeera English, où j’étais le plus jeune journaliste du réseau. Je m’y sentais chez moi, dans une salle de rédaction où tous, comme moi, avaient vécu les histoires qu’ils couvraient. Les reporters qui m’entouraient venaient de pays qui avaient connu des coups d’État, des occupations et des soulèvements. La mémoire était notre autorité, la proximité était notre preuve. Et notre public était composé d’autres personnes comme nous.

Al Jazeera n’était pas exempte de politique. Financée par le Qatar, elle donnait souvent l’impression de servir également de projet de soft power pour ce pays. Mais même dans ce cadre, elle donnait la parole à des voix que d’autres médias refusaient de diffuser. De sa couverture ininterrompue de l’invasion américaine de l’Irak en 2003 à ses reportages dans le monde arabe, elle a bouleversé les ondes comme aucune autre chaîne n’avait osé le faire. Elle a brisé le monopole occidental sur les reportages de guerre et a changé la façon dont les guerres étaient racontées.

Cela n’était nulle part plus évident que dans sa couverture de la Palestine. Alors que la plupart des chaînes se pliaient aux exigences d’Israël, Al Jazeera ne le faisait pas. Les critiques concernant sa complaisance envers le Qatar étaient fondées, mais le Qatar était rarement au centre de l’actualité. C’était la Palestine. Nous avons couvert l’actualité avec un accès et une clarté que personne d’autre ne pouvait égaler, et nous avons fait quelque chose d’inédit pour une chaîne arabe : nous avons invité des responsables israéliens à s’exprimer à l’antenne, les amenant ainsi dans les salons arabes. Les risques étaient énormes, et cette approche a valu à la chaîne des ennemis de tous bords.

Al Jazeera a changé l’atmosphère dans toute la région et au sein de la diaspora. Son téléscripteur n’a jamais cessé de défiler, ses écrans se sont remplis de voix que d’autres ont tenté d’effacer. Pour la première fois, le monde arabe se regardait lui-même, s’exprimant d’une voix mondiale impossible à ignorer.

Depuis ses débuts colonialistes, l’Occident avait traité le monde arabe comme un monolithe. Le revers de la médaille était de revendiquer de manière proactive une identité plus collective, et Al Jazeera est devenue à la fois son extension et son exemple.

5. Apprendre le langage du pouvoir

Lorsque les soulèvements arabes ont commencé, d’abord en Tunisie, puis en Égypte, j’étais de retour au Caire. J’ai couvert l’intégralité de la révolution égyptienne, y compris ses prémices et ses conséquences. D’août 2010 à décembre 2012, le bureau du Caire est devenu une porte tournante, avec des correspondants venus des quatre coins du monde, débarqués en Égypte pour goûter au printemps arabe avant d’être envoyés en Syrie ou en Libye.

J’étais chargé de couvrir plus de la moitié du pays. J’ai envoyé des reportages depuis des usines, des fermes, des hôpitaux, des morgues ; j’ai participé à des centaines de manifestations, enregistrant et documentant tout. Le rythme était effréné et le coût physique élevé. J’ai souffert de tendinites, de zona et de crises de panique. Mais même dans les moments les plus difficiles, ce travail restait un privilège. Je faisais partie d’une histoire plus grande.

Lorsque j’ai commencé à travailler pour des rédactions occidentales, le changement a été immédiat. L’histoire n’avait pas besoin d’être vraie, elle devait être acceptable. Chaque révision m’a appris quel type de souffrance était lisible, quel type de mort avait le droit d’avoir de l’importance. Le langage du pouvoir avait sa propre syntaxe et j’apprenais à l’écrire. L’objectivité était un déguisement, un costume que le pouvoir portait pour être impartial. Où les événements apparaissaient, comment ils étaient formulés, quelles normes s’appliquaient : tout était par défaut soumis au pouvoir occidental. Le résultat était prévisible : certaines souffrances étaient rendues lisibles, d’autres effacées. La guerre au Soudan s’est prolongée mois après mois. Lorsque ses jours les plus sombres ont coïncidé avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, elle a disparu des gros titres. La mort noire en Afrique ne faisait pas le poids face à la guerre en Europe.

Puis vint le 7 octobre. Après cela, il est devenu clairement évident que notre travail de journalistes n’était pas de rapporter les événements, mais de les remodeler jusqu’à ce qu’ils correspondent au cadre dominant.

Des notes de style ont codifié ce modèle : minimiser les morts palestiniens, accepter les chiffres israéliens, qualifier les institutions de Gaza de « dirigées par le Hamas », remplacer « garçon » par « adolescent », remplacer « raid » par « affrontement » et toujours mentionner les roquettes tombant sur Israël, même dans les articles sur les maisons détruites à Gaza. Les attaques israéliennes étaient présentées comme des représailles au 7 octobre, tandis que le Hamas était dépeint comme un agresseur menant une guerre contre toute une nation, comme si la symétrie était égale. Un article sur la mort de quarante Palestiniens ne pouvait être publié sans au moins une ligne sur la peur des Israéliens. Même lorsque les articles sur les Palestiniens étaient publiés, ils étaient souvent relégués au second plan, tandis que les voix israéliennes occupaient le devant de la scène. Des Palestiniens mouraient par dizaines pendant que les rédacteurs en chef débattaient du vocabulaire à utiliser. Ils hésitaient à employer le terme « génocide » tandis que leurs propres journalistes étaient pourchassés, leurs morts rapportées dans la même colonne où leurs signatures et leurs articles apparaissaient autrefois.

Des articles étaient approuvés sur la base d’allégations non prouvées contre les Palestiniens, tandis que les rapports documentés sur les Palestiniens torturés en détention quittaient rarement le dossier régional, pour refaire surface plus tard sous forme de note de bas de page. Personne ne l’avait explicitement ordonné. Les habitudes et les corrections l’avaient enseigné jusqu’à ce que vous anticipiez les coupes et les fassiez vous-même. Vous aviez été formé à accepter la voix du pouvoir jusqu’à devenir son écho obéissant. La machine ne se contente pas de tuer, elle contrôle le sens.

6. Après le bureau

Je suis loin du bureau depuis près d’un an maintenant, la plus longue période de ma vie. Le temps s’écoule différemment maintenant, se répandant partout, sans être contenu par les mots auxquels je faisais autrefois confiance. Je sursaute encore lorsque les gros titres arrivent, mon corps étant programmé pour les transformer en article, mais le curseur ne fait que clignoter. Je suis un témoin parmi des millions d’autres. Comme nous tous, je vis dans une double exposition : je prépare le dîner tout en regardant des corps être retirés des décombres, je nourris le chat pendant que Gaza brûle, j’envoie des vœux d’anniversaire alors que les bombes tombent.

Sur les réseaux sociaux, le chagrin s’effondre dans la banalité : un enfant courant sur une plage, un enfant enveloppé dans un linceul, un toast de célébration, une frappe aérienne. Les plateformes n’ont jamais été conçues pour supporter autant de chagrin, et le débordement a sa propre violence. Le traumatisme auquel nous sommes confrontés ne réside pas seulement dans les images que nous voyons, mais aussi dans le choc entre elles. Mais je ne suis plus dans le métier de façonner le langage des événements. Comme tout le monde, je reste assis à les voir se répéter. Comme si j’écoutais un refrain sans fin, sans mélodie.

Avec le recul, il est clair que le centre du journalisme s’est déplacé. Les réseaux continuent de façonner le cadre, mais la vérité passe désormais par les personnes, les journalistes indépendants, qui ne sont redevables à aucune institution en particulier. C’est quelque chose que je n’ai pu voir qu’une fois que j’ai pris du recul.

Deux fois par semaine, j’enseigne la rédaction médiatique. Je ne me tiens pas devant les étudiants parce que j’ai les réponses, mais pour garder leurs questions vivantes. Il semble parfois absurde d’enseigner le journalisme après avoir vu comment le langage se plie au pouvoir, mais je le fais quand même, car je continue de croire que c’est important.

Le journalisme ne consiste pas à sauver qui que ce soit. Il s’agit de refuser de détourner le regard. Dans le meilleur des cas, c’est un acte de confiance, car si nous rapportons ce que nous voyons sans complaisance, quelqu’un d’autre devra peut-être y faire face aussi.

7. Une nation de témoins

Ma génération d’Arabes est née dans un cycle de deuils : la guerre du Liban, la première Intifada, la guerre du Golfe, l’Irak, la Syrie, la Libye, le Soudan et, bien sûr, Gaza, encore et encore. La guerre s’est infiltrée dans la moelle de nos années.

Mais ce chagrin m’a en quelque sorte conduit à ma véritable identité. Parler de la Palestine a rendu publique mon identité arabe. Je n’ai jamais cherché à être un activiste. J’étais simplement honnête dans un monde qui considérait l’honnêteté comme un acte de défi. C’est la partie que personne ne vous dit. Dans les systèmes fondés sur le silence, même dire la vérité devient une forme de résistance. Même si la plupart du temps, cela ressemblait moins à un choix qu’à de l’autodéfense, en cherchant un endroit où pleurer, où rendre mon chagrin lisible et valable, je me suis retrouvé dans une nouvelle nation.

Gaza a déchiré le monde. Elle nous pose chaque jour la question suivante : qui a le droit d’être humain, et qui ne l’a pas ?

Autour de cette question, nous construisons une nouvelle façon d’être dans le monde et une nouvelle façon d’être les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas effacer la famine des enfants ni reconstruire les souvenirs qui ont été réduits en poussière, mais ensemble, nous pouvons trouver des moyens de nommer les forces qui ont rendu possible cet ordre destructeur : une alliance qui arme Israël jusqu’aux dents, réécrit la vérité et punit quiconque refuse sa version.

Je n’ai pas hérité du mot « arabe » comme un nom stable. Je l’ai appris comme un verbe, dans la pause avant de dire « nous » dans les salles américaines, et dans l’arrière-goût une fois qu’il avait quitté ma bouche. Le militantisme m’a appris le pouvoir de ce « nous », celui que les récits israéliens ont tenté de dissoudre et que les institutions américaines ont rendu conditionnel. Plus j’étais témoin, plus le pronom devenait clair. « Nous » est notre histoire. Plus encore, c’est l’histoire que le pouvoir a cherché à fragmenter puis à enterrer.

Gaza a fait de nous tous une nation. Une nation de chagrin, certes, mais aussi une nation de personnes, arabes et autres, unies dans l’insistance sur la valeur humaine et la dignité tranquille que seul le fait d’être témoin peut transmettre.

Traduit de l’anglais par Maï Taffin

![Fady Joudah’s <em>[…]</em> Dares Us to Listen to Palestinian Words—and Silences](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2024/03/SAMAH-SHIHADI-DAIR-AL-QASSI-charcoal-on-paper-100x60-cm-2023-courtesy-Tabari-Artspace-300x180.jpg)