Select Other Languages French.

Le cinéma des frères Nasser, notamment dans Once Upon a Time in Gaza, documente la vie quotidienne à Gaza. A travers ce portrait, ils donnent à voir la résilience d’un peuple qui ne renonce pas malgré l’adversité et mettent en lumière ses efforts pour survivre, même quand il s’agit de vol, de trafic ou de corruption.

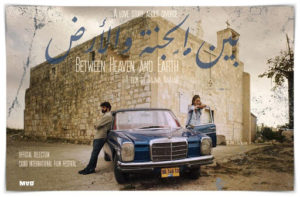

Après Gaza, Mon Amour sorti en 2021, le nouveau long métrage des cinéastes Tarzan et Arab Nasser, eux-mêmes originaires de Gaza, offre une nouvelle approche de leur terre natale. Once Upon a Time in Gaza a été projeté au Festival de Cannes cette année, où il a remporté le Prix « Un Certain Regards » décerné par les réalisateurs. Le long-métrage s’ouvre sur des images de bombardements sur Gaza, en guise de bande-annonce de ce qui est censé être le premier film d’action tourné sur place, les images sont suivies de la voix off de Donald Trump prononçant son discours le 5 février 2025, dans lequel il exprime son projet surréaliste de vider la bande de Gaza de ses habitants et de la transformer en « Riviera ».

La collision entre toutes ces images nous plonge à la fois dans la confusion entre fiction et réalité – question qui revient tout au long du film – et dans la fureur ininterrompue de la vie quotidienne à Gaza. Lorsque nous entendons parler de Gaza, tout un imaginaire émerge, porteur de clichés, d’idées préconçues et d’idéologies, alors même que nous ne savons que très peu de choses sur la vie dans l’enclave palestinienne.

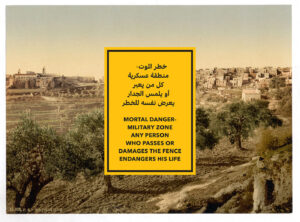

Cette fantasmagorie s’accompagne d’un déluge d’images violentes à la télévision et sur les réseaux sociaux, montrant la destruction, la guerre, les bombardements, les familles et les enfants blessés, les réfugiés, l’absence totale d’aide alimentaire. Une profusion médiatique qui s’est décuplée au cours des deux années de guerre totale visant à anéantir tout ce qui vit à Gaza. Chacun de nous est excessivement conscient de cette réalité, malgré le fait qu’Israël interdise toute présence de journalistes internationaux à Gaza, tout en ciblant chirurgicalement les journalistes palestiniens qui travaillent pour Al Jazeera et d’autres médias tels que The Guardian, Reuters et l’AFP, médias avides des dernières nouvelles et images, malgré l’embargo israélien.

Mais ce n’est pas ce que nous montre Once Upon a Time in Gaza.

Lorsqu’à la fin du prologue, l’histoire commence, nous sommes immédiatement plongés dans les codes de la fiction, tant dans les décors, le traitement de l’image, la caractérisation des personnages, les mouvements de la caméra, que dans le scénario, qui développe une intrigue policière simple et directe.

En fait, et contre toute attente, il s’agit d’un film « normal », et ce malgré le drame indicible qui se déroule dans la bande de Gaza. Les frères Tarzan et Arab Nasser ont choisi de réaliser un film qui évite le discours politique et qui est même divertissant, ce qui est inattendu quand on connaît les horreurs quotidiennes dans l’enclave.

Osama (un Majd Eid impressionnant, l’alter ego physique des frères Nasser) incarne un chauffeur de taxi charismatique et débrouillard qui a monté une petite affaire de vente de drogue, qui est dissimulée dans des falafels. C’est un voyou au grand cœur qui a pris sous son aile Yahya (Nader Abd Alhay), un étudiant timide qui travaille dans la sandwicherie.

Séparé de sa mère et de sa sœur en Cisjordanie, Yahya souffre des interdictions imposées par Israël aux Gazaouis. Yahya est le gentil de l’intrigue et fait face au méchant Osama.

Le tyran est ici incarné par l’excellent et démoniaque Ramzi Maqdasi, dans le rôle d’Abu Sami, un policier corrompu impliqué dans les activités illicites d’Oussama.

Mais lorsque Yahya dénonce leur accord, leur complicité se transforme en une rivalité mortelle.

Ce qui suit est une histoire inspirée tant par Sergio Leone (dans le titre et l’ambiance de western contemporain) que par le modèle du thriller américain.

À mi-parcours du film, Yahya est choisi pour incarner un héros palestinien dans un film de propagande du Hamas. Il gagne en confiance, s’identifie à son personnage et, hors caméra, prend la place symbolique de son mentor disparu. Ce rebondissement rappelle le film de William Friedkin, Police Fédérale, Los Angeles (1987), dans lequel deux personnages s’identifient l’un à l’autre, le plus faible endossant le rôle du plus charismatique. Sur le plan de la forme, Once Upon a Time in Gaza est un film qui tient toutes les promesses de son genre.

Sur le plan du contenu, tout ce que l’histoire montre et raconte est déterminé par la situation (géo)politique du territoire palestinien : difficultés économiques, survie, corruption (qui ne dépend pas uniquement d’Israël, bien sûr), violence, confinement, etc. Ce n’est pas un hasard si les frères Nasser ont situé le film en 2007, année charnière pour Gaza, juste après la victoire législative du Hamas et le début de l’asphyxie causée par le blocus de l’État hébreu.

C’est la toile de fond du film, son bruit de fond, que l’on pourrait presque oublier dans la frénésie de la vie quotidienne, sans les plans lointains des bombardements israéliens qui ponctuent le film et nous ramènent à la terrible réalité.

En cela, le film a également une valeur documentaire.

Depuis leur premier long métrage, Dégradé, il y a dix ans, dont l’action se déroule exclusivement dans un salon de coiffure, Arab et Tarzan Nasser, deux frères jumeaux nés à Gaza, réalisent des films qui évitent d’aborder directement les questions politiques brûlantes, préférant se concentrer sur un travail de caméra réfléchi et le développement de l’intrigue. Dans Gaza, Mon Amour, ils racontaient l’histoire d’amour de deux sexagénaires, interprétés par Hiam Abbass et Salim Daw, sans que le contexte de la guerre n’influence les émotions du spectateur.

Ce que le cinéma des frères Nasser entreprend, en particulier dans Once Upon a Time in Gaza, c’est de faire la chronique de la vie quotidienne de l’enclave, et à travers la description même de cette vie, ils livrent au monde le témoignage d’un peuple qui refuse obstinément de mourir, qui trouve les ressources nécessaires à sa survie, même si cela passe par le vol, le trafic ou la corruption.

Les deux cinéastes ne cèdent jamais à la complaisance ou à l’idéalisation. Ils brossent un portrait cru et franc de personnages plus ou moins attachants qui se débattent avec une réalité sur laquelle ils n’ont aucun contrôle. « À Gaza, explique Tarzan Nasser dans le dossier de presse du film, l’identité d’une personne est façonnée non seulement par ses choix personnels, mais aussi, dans une large mesure, par des conditions extérieures qui limitent ces choix. »

À mon avis, ce qui distingue ce film, c’est le contexte international dans lequel il est sorti. Cela a sans doute été un facteur déterminant pour les juges, qui ont décerné le prix de la mise en scène aux frères Nasser à Cannes cette année. S’il est vrai que le Festival de Cannes est ouvert aux films de genre (Titane de Julia Ducourneau, Palme d’or 2021, The Substance de Coralie Fargeat, Prix du scénario en 2024), historiquement, Cannes a toujours favorisé les auteurs. Et l’on pourrait facilement avancer que quelque chose a radicalement changé dans la situation internationale depuis le dernier film des frères Nasser. Il y a eu l’horreur du 7 octobre 2023, et l’onde de choc qui a suivi et qui perdure encore aujourd’hui. La guerre et le blocus se sont transformés en une volonté d’anéantir la bande de Gaza, de mettre fin à la question palestinienne.

Et pourtant, même s’ils vivent en exil entre la Jordanie et la France, Arab et Tarzan Nasser continuent de filmer la vie quotidienne à Gaza à travers des trajectoires profondément humaines et émouvantes, décrivant avec un soin documentaire les détails qui témoignent de ce qu’est réellement Gaza (un paquet de cigarettes, un journal enveloppant un falafel, une pharmacie, un trajet en taxi…). Comme si la fiction libérait les Nasser du discours politique et journalistique, ils déclarent dans leur commentaire sur le film : « Nous vivons à une époque définie par les images, où les médias visuels sont devenus l’un des outils les plus puissants pour influencer et façonner les récits. Avec le cinéma, nous voulons nous réapproprier notre propre récit. »

Ces cinéastes palestiniens en exil continuent obstinément à se concentrer sur le souvenir et à capturer la vie dans ses détails quotidiens, comme si tout en Palestine était voué à disparaître, comme si une autre Nakba était en train de se produire.

Comme l’expliquent les réalisateurs : « À travers nos films, nous exprimons une profonde nostalgie mêlée de désir, en essayant constamment de redonner vie à Gaza. Nous ne faisons pas seulement un film, nous en créons une véritable archive cinématographique. Une Gaza que le monde se lasse de voir réduite à des flashs d’information ou à des documentaires, alors que pour nous, c’est une vie pleine et vibrante qui mérite d’être racontée et préservée à travers le langage du cinéma. »

Bien que les rebondissements de l’intrigue puissent laisser penser que Once Upon a Time in Gaza est un film policier assez classique, il s’agit en réalité, selon moi, d’un film d’auteur, malgré son genre et son style. Produire ce type de film aujourd’hui, alors qu’il est question de Gaza, révèle un engagement artistique profond des réalisateurs envers leur savoir-faire. Seuls les artistes sont capables de présenter leur vision comme un contrepoids à la violence de la réalité.

Paradoxalement, la qualité de Tarzan et Arab Nasser réside peut-être dans leur détermination obstinée à faire du cinéma « de divertissement ».

Traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet

![Fady Joudah’s <em>[…]</em> Dares Us to Listen to Palestinian Words—and Silences](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2024/03/SAMAH-SHIHADI-DAIR-AL-QASSI-charcoal-on-paper-100x60-cm-2023-courtesy-Tabari-Artspace-300x180.jpg)