Select Other Languages French.

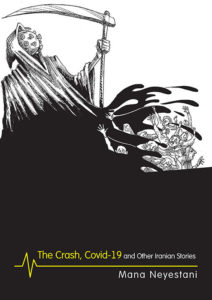

Le dernier film du réalisateur irakien Oday Rasheed parle d’exil, d’asile et des dangers qui poursuivent les immigrants par-delà des frontières. If You See Something s’inspire de l’expérience de l’asile de Rasheed lui-même.

Quelque part dans If You See Something, le dernier long métrage du cinéaste irakien Oday Rasheed, il y a un bon film, mais l’œuvre peine à s’affranchir de sa propre construction. Rasheed, que l’on connaît bien pour Underexposure (premier long métrage irakien réalisé après la chute de Saddam Hussein) et Qarantina, a passé deux décennies à raconter des vies marquées par la guerre, les déplacements et les séquelles psychologiques de la dictature. Ses intuitions restent pressantes et sincères. Mais ici, dans un film coécrit par Avram Noble Ludwig et Jess Jacobs (qui joue également le rôle principal féminin), la réalisation ne parvient jamais à la hauteur de l’importance des thèmes abordés.

Dans If You See Something, le spectateur suit Adam Bakri dans le rôle d’Ali, un médecin irakien qui tente d’obtenir l’asile politique aux États-Unis. Ses journées se déroulent dans le brouillard des entretiens avec les services de l’immigration : examinateurs sévères, salles aux lumières fluorescentes, questionnaires interminables et exigence bureaucratique de prouver avec précision ses propres souffrances. Ces scènes semblent réelles et authentiques et capturent le calcul rempli de tension opéré dans chaque demande d’asile : examen minutieux du cas, doute de soi et peur constante de dire un mot de travers de la part du demandeur.

Ali doit également cacher un énorme secret à sa petite amie Katie (Jacobs). Son frère Raad (Tarek Bishara) a été kidnappé en Irak, et ses ravisseurs, que l’on ne voit jamais, exigent une rançon qui s’élève à cinq chiffres. Le danger n’est jamais dramatisé – on ne voit jamais les ravisseurs – mais la menace plane sur tous les plans. Pourtant, Raad n’apparaît que dans la première scène du film, sa présence est trop faible pour susciter une réelle émotion. Notre sympathie est donc contrainte de s’appuyer sur les circonstances plutôt que sur les personnages. Ali se tourne vers un petit réseau d’expatriés irakiens, les seules personnes qui comprennent intimement comment la violence nous suit, même lorsque nous traversons un océan pour nous en défaire. C’est là que le film touche le cœur de sa thématique : les immigrants ne fuient pas simplement leur pays. Leur pays les suit – à travers leurs souvenirs, leurs obligations et les dangers qui voyagent sans passeport.

C’est un sujet puissant, et Rasheed a bâti sa carrière en explorant précisément ce terrain-là. Mais la réalisation du film ne parvient jamais à nous émouvoir complètement. Les performances des acteurs ne sont pas mauvaises, mais la mise en scène les pousse parfois à en faire trop, comme si elle craignait que le public ne passe à côté de quelque chose de subtil. Bakri est beau, intense et sombre, et il broie du noir avec une telle insistance que cela devient une performance en soi. L’agent d’immigration américain qui interagit avec lui semble avoir reçu pour instruction de garder la même expression tout au long de la scène, ce qui aplatit des moments qui devraient être nuancés. La performance de Jacobs est quelque peu unidimensionnelle, même si elle apporte une chaleur terre-à-terre dont le film a bien besoin. C’est finalement Krystina Alabado, dans un petit rôle en tant que partenaire commerciale de Katie, qui se distingue comme la présence la plus naturelle du film.

Le film présente également des faiblesses structurelles. Une série de flashbacks oniriques, maladroitement mis en scène et en décalage avec le ton général, détournent le spectateur du récit au lieu d’approfondir la vie intérieure d’Ali. Au lieu d’éclairer le traumatisme, ils donnent l’impression d’être soulignés avec anxiété, le film ne semble pas nous faire confiance pour comprendre ce que porte Ali si nous n’avions pas ces ponctuations visuelles. Comme si leur atmosphère allait supplanter les ruminations d’Ali.

Il y a ensuite la question du titre. If You See Something fait référence à l’annonce bien connue de l’auotrité du métro new-yorkais : « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose ». Mais cette phrase n’apparaît qu’une seule fois, vers la fin du film, sans pertinence thématique. Elle ne devient jamais une métaphore, un commentaire ou une ironie ; elle est simplement présente. Un titre qui cherche à susciter une résonance qu’il n’obtient jamais.

Le son est un autre problème, et peut-être le plus flagrant. Une grande partie de l’audio semble étrangement synthétique, comme s’il avait été doublé en post-production. Les scènes qui devraient être intimes semblent au contraire creuses, dépourvues des textures ambiantes de la vie new-yorkaise. Cela devient une distraction en soi.

Et pourtant, malgré toutes ses erreurs, le film n’est pas vide. Il y a quelque chose de fascinant dans son essence. Rasheed comprend la dérive psychique de l’exil, comment un traumatisme peut refléter toute la vie intérieure d’une personne, comment le silence peut être à la fois un refuge et une prison. Il comprend les écosystèmes fragiles des communautés d’immigrants, la façon dont les gens se rassemblent non seulement pour se soutenir, mais aussi pour survivre. Et il comprend certainement les absurdités du processus d’asile américain : un labyrinthe où la paperasserie prime souvent sur la souffrance.

Il y a une scène tardive et calme où Ali révèle enfin ce qu’il cachait. Ce moment fonctionne non pas parce que le scénario est plus précis, mais parce que les acteurs trouvent brièvement une fréquence émotionnelle honnête : deux personnes suspendues entre le passé et l’avenir, entre deux pays, entre des vérités qu’ils craignent de nommer. Cela laisse entrevoir le film plus fort que Rasheed cherchait à réaliser.

Rasheed lui-même reste quelqu’un de fascinant. L’un des premiers cinéastes de l’après-Saddam à avoir relancé le cinéma irakien, il a commencé à faire des films dans un pays sans industrie cinématographique fonctionnelle, sans équipement fiable et au péril de sa vie. Son travail a contribué à établir une identité cinématographique d’après-guerre pour l’Irak : intime, axée sur les personnages, sans crainte de l’ombre politique. Cet engagement envers les histoires irakiennes est visible tout au long de If You See Something, même lorsque le savoir-faire vacille. Ludwig et Jacobs, qui apportent tous deux une crédibilité humanitaire réelle – Ludwig par son activisme en faveur des droits des immigrants, son travail dans les manifestations et son plaidoyer contre les détentions de l’ICE, et Jacobs par ses années de travail en faveur de la justice mondiale et de la réinstallation des réfugiés – partagent clairement cette ambition. L’intention derrière le film est irréprochable. La réalisation est simplement inégale.

Et l’intention compte. L’urgence aussi. L’idée la plus forte du film, à savoir que l’exil ne s’arrête pas à la frontière et que les forces que vous fuyez peuvent encore façonner votre quotidien à des milliers de kilomètres de distance, est le seul aspect qui reste en tête après le générique. Pourtant, le film reste dans l’ombre des œuvres beaucoup plus fortes qui abordent des thèmes similaires. Cette année, No Other Land, une chronique poignante et profondément humaine du déplacement des Palestiniens, parvient à trouver l’équilibre entre intimité et urgence avec une précision qui fait défaut à ce film. If You See Something fait allusion à une vérité similaire, mais atteint rarement sa puissance.

If You See Something n’est peut-être pas le film qu’il voudrait être, ni celui que son sujet mérite. Mais il tend vers quelque chose de réel : le poids porté par ceux qui tentent de se construire une nouvelle vie alors que les morceaux de leur ancienne vie s’effondrent derrière eux. L’intention est la bonne, même si le savoir-faire ne l’est pas.

traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet