Select Other Languages English.

Dans le passé, le tatreez, forme d’art traditionnelle et artisanale que l’on brodait sur les habits des villageoises, des fermières et des femmes bédouines, traduisait un souvenir localisé, qui reflétait une expérience et un lieu propres à chacune. Aujourd’hui, dans les mains des artistes et des Palestiniens en Palestine ou dans la diaspora, le tatreez fait partie d’un puissant mouvement culturel qui exprime tant l’identité palestinienne, que sa résilience culturelle et sa nation. Joanna Barakat raconte ce qui l’a amenée à écrire son nouvel ouvrage : Narrative Threads: Palestinian Embroidery in Contemporary Art.

Malgré mon estomac noué et le tapotement nerveux de mes pieds sur le sol, je souriais tandis que le groupe s’entassait dans le bus, tout en discutant des sites qu’ils avaient visités et des souvenirs qu’ils avaient achetés.

Mon téléphone a sonné de nouveau.

« Où es-tu ? Ils attendent depuis plus de trois heures maintenant. Sliman veut partir. Tu es arrivée à Ramallah ? »

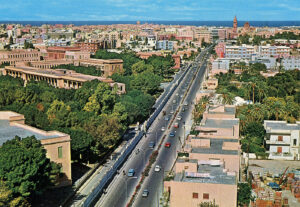

Je ne savais pas comment dire à Ziad, le fils de Nabil Anani, qui avait organisé ma rencontre avec son père et Sliman Mansour, que j’étais toujours bloquée dans un bus touristique à l’extérieur de la vieille ville de Jérusalem, en attendant que le reste de notre groupe arrive. Nous étions une vingtaine d’amis et de parents, nous venions de Los Angeles, de Corée et d’un peu partout ailleurs. Tous étaient ravis de visiter la Palestine cet été-là, en 2019.

Mais j’étais là pour une autre raison.

« Dis-lui d’attendre, s’il-te-plaît. Je suis en chemin », ai-je répondu, en me sentant coupable de les faire attendre. Je ne voulais surtout pas que ces légendes du monde artistique palestinien, des hommes de la génération de mon père, pensent que je ne respectais pas leur temps. Les portes du bus se sont enfin fermées et nous avons pris la direction de Ramallah.

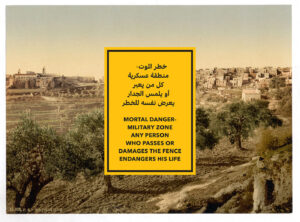

De Jérusalem à Ramallah

Je n’ai pas arrêté de demander au chauffeur de bus de rouler plus vite. Il m’a dit de me détendre et de m’asseoir alors que nous approchions du check point militaire. Nous avons remis nos divers passeports étrangers à mon oncle, notre guide touristique, qui y a ajouté sa carte d’identité palestinienne et celle du chauffeur de bus. Il a transmis la pile au soldat israélien armé, qui était monté dans le bus pour inspecter le mélange hétéroclite de passagers. J’ai prié pour que nous passions rapidement le poste de contrôle. Selon l’humeur du soldat, nous pouvions y rester cinq minutes ou cinq heures. Je me suis rappelée que notre bus touristique, avec sa plaque d’immatriculation spéciale, nous accordait des privilèges dont ne bénéficiaient pas les Palestiniens vivant sous l’occupation israélienne et l’apartheid en Cisjordanie. Il était peu probable que nous soyons retenus pendant des heures aux postes de contrôle pour être humiliés et maltraités, comme cela arrive tous les jours aux Palestiniens. Notre bus pouvait circuler sur des routes réservées aux Juifs et entrer dans des zones réservées aux Juifs. Même les Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne sont soumis à des restrictions en matière de droits et de liberté de circulation.

Le soldat nous a rapidement rendu nos passeports et nous avons repris notre route.

Le bus touristique s’est enfin arrêté devant la maison de Nabil Anani, où lui et Sliman Mansour étaient assis à une petite table près de l’entrée latérale et de son atelier. Bien qu’ils aient semblé amusés par mon mode de transport pour le peu inhabituel, l’ambiance restait lourde. Anani m’a invitée à m’asseoir, puis on nous a servi du café accompagné d’une pâtisserie maison fourrée aux dattes, qu’on appelle kaak. Je me suis excusée de les avoir fait attendre, et lorsque j’ai vu que Mansour se levait, prêt à partir, je suis allée droit au but : j’étais venue discuter de la possibilité d’écrire un livre sur la broderie palestinienne dans l’art. Mansour s’est détendu et s’est rassis tandis qu’Anani a rempli sa pipe de tabac. Je leur ai expliqué que des chercheurs et des journalistes me contactaient souvent pour me poser des questions sur la broderie palestinienne dans l’art, et que les gens savaient peu de choses sur l’impact que des artistes comme eux avaient eu dans la création des images symboliques associées à cette broderie.

Une langue indigène

Leurs yeux se sont illuminés lorsque la conversation a enfin abordé le sujet qui nous unissait. Je leur ai montré une photo de ma peinture Heart Strings (2017), un autoportrait viscéral où je me représente en train de broder un motif palestinien sur ma poitrine. C’était la première œuvre que je réalisais en brodant directement sur une toile peinte. Pour réaliser cette œuvre, j’avais demandé à ma belle-sœur Ghada, une talentueuse brodeuse, de m’apprendre le point de croix. J’étais fascinée par la façon dont elle assemblait les couleurs et les motifs à l’aide d’une aiguille et d’un fil.

J’ai commencé à faire des recherches sur l’histoire de la broderie palestinienne, ou tatreez, comme on l’appelle communément en arabe. En cherchant d’autres motifs, je suis tombée sur le livre Guide to the Art of Palestinian Embroidery (1984) écrit par Anani et Mansour. Chacun des motifs de broderie documentés dans ce livre avait une signification particulière ou ressemblait à quelque chose de familier. J’étais intriguée par la façon dont la broderie palestinienne pouvait être interprétée comme une forme de langue indigène. Cette découverte m’a permis de me rapprocher de ma culture et de mon héritage palestiniens à travers ma pratique artistique. Après des années durant lesquelles mon arabe approximatif me donnait l’impression d’être une étrangère dans mon propre pays, j’ai enfin pu m’exprimer dans une langue qui était proprement palestinienne.

Archives brodées

Alors que nous discutions de leur livre, Anani et Mansour ont partagé des anecdotes sur leurs recherches sur les motifs de broderie palestiniens. Ils s’étaient particulièrement intéressés aux femmes âgées qui pouvaient leur parler des motifs anciens et de leurs origines. Historiquement, ce sont les villageoises, les fermières et les femmes bédouines qui portaient ces robes traditionnelles brodées. Les motifs brodés sur les robes des femmes indiquaient leur village d’origine, les éléments de leur environnement naturel, leurs croyances, leur situation économique et matrimoniale, et même des informations personnelles qu’elles souhaitaient partager. Les femmes brodaient et échangeaient leurs histoires dans ce collectif qu’elles formaient. Dans ces espaces, les filles apprenaient des leçons importantes sur la vie, comme celle des roses et des choux, tout en écoutant les drames du quartier racontés par les femmes plus âgées de leur famille. Les histoires racontées à travers les motifs des robes, ainsi que l’histoire orale partagée lors de leur création, constituent une archive du récit culturel des femmes palestiniennes au fil des siècles. Même les robes ornées de broderies décoratives, ou celles portées uniquement pour des occasions spéciales, sont porteuses de moments dans le temps, elles incarnent l’histoire d’une femme palestinienne telle qu’elle la vit alors.

De Jérusalem à Tel Aviv

En réfléchissant aux aînées en Palestine et à leurs histoires, je me suis souvenue de la première fois où j’ai rencontré les tantes paternelles de mon mari : c’était lors de notre zaffe, le cortège nuptial palestinien. Dans leurs robes brodées à la main, elles balançaient leurs hanches et agitaient leurs bras au rythme de la musique festive. Elles donnaient à la scène l’authenticité dont j’avais toujours rêvé. Les hommes engagés pour mener la zaffe, vêtus du qumbaz et du kuffiyyeh traditionnels, applaudissaient et chantaient des chansons de mariage traditionnelles. Nos familles applaudissaient et poussaient des youyous au rythme des tambours qui battaient aussi vite que nos cœurs. Nos amis et nos familles nous entouraient tandis que nous avancions pas à pas ensemble.

Personne dans ma famille ne portait de robe brodée, mais je ressentais un fort sentiment d’affinité et de connexion avec les femmes qui les portaient. La broderie est devenue une partie essentielle de ma vie grâce à mon mari et à sa famille. Elle est passée d’une simple observation fortuite à une forme d’art qui colore mes murs, ma garde-robe et mon quotidien.

Mes deux grands-mères préféraient la mode occidentale et adhéraient à l’idée répandue selon laquelle seules les femmes de la campagne portaient des robes traditionnelles brodées. Peu après la naissance de mon père à Khalil en 1949, les sionistes ont fait de sa famille des réfugiés, et ils ont déménagé dans la vieille ville de Jérusalem. Ma grand-mère maternelle, Teta Khadija, est née à Jérusalem et a été déplacée à Karak, en Jordanie, pendant le mandat britannique. Elle est revenue à Jérusalem après son mariage, puis a été à nouveau déplacée à Karak pendant la Nakba en 1948. Ma mère est née et a grandi à Karak, puis a déménagé à Jérusalem après avoir épousé mon père. Il a lancé son commerce d’antiquités dans la vieille ville, qui s’est ensuite étendu à Bethléem avant que nous immigrions à Beverly Hills lorsque j’étais enfant. Ma mère tenait son foyer hors de Palestine comme sa mère avant elle. Dès que l’on franchissait le seuil de notre maison, elle inondait nos sens des sons, des odeurs et des saveurs de Jérusalem.

Les seules broderies que nous avions emportées avec nous étaient deux coussins cousus par la sœur de ma mère et deux vieux oreillers qui venaient de Khalil et qui étaient cachés dans le placard de ma mère. Ma mère m’a dit un jour : « Ton père nous a amenés de Jérusalem à Tel Aviv », ce qui décrit à quel point le sionisme était profondément ancré dans le tissu social de la ville de Beverly Hills et chez ses habitants. J’ai grandi dans une communauté ignorante et raciste, programmée pour haïr les Palestiniens, les Arabes et les musulmans. C’est la raison pour laquelle une grande partie de mon art vise à informer et à inviter l’humanité à renouer le dialogue. C’est aussi pourquoi les petites coutures sur ces coussins m’ont interpellée.

Économie du souk

Avant de me rendre à Ramallah, le matin de ma rencontre avec Anani et Mansour, mon père et moi avions parcouru la vieille ville. Il m’avait montré les robes brodées aux couleurs vives vendues dans les petites boutiques qui bordaient les rues étroites. « Elles se vendaient 5 dollars dans les années 1970 », m’a-t-il dit. J’ai imaginé le désespoir d’une femme qui vendrait sa précieuse robe pour si peu après avoir travaillé dessus avec soin pendant des mois, et j’ai pensé à toutes les robes qui avaient été volées et abandonnées lorsque les Palestiniens avaient été chassés de leurs maisons par les sionistes. J’ai pensé aux touristes américains et européens qui achetaient ces robes comme souvenirs de la Terre Sainte sans comprendre leur importance culturelle ni le savoir ancestral qui avait présidé à leur confection. La robe palestinienne historique brodée à la main, expression personnelle et sur mesure d’une identité locale, a changé de forme et de signification après la Nakba de 1948. Une dizaine d’années plus tard, les motifs et les styles régionaux ont fusionné pour donner naissance à un nouveau style de robe brodée à la main dans les camps de réfugiés. Ce style a coïncidé avec la commercialisation de la broderie palestinienne, les femmes ont en effet commencé à vendre leurs broderies faites à la main aux touristes et sur les marchés étrangers par l’intermédiaire d’organisations et d’entreprises sociales afin de se donner un revenu. La robe brodée à la main, autrefois vêtement de la campagne, est devenue un produit de luxe que beaucoup de femmes ne pouvaient plus s’offrir.

En regardant les robes suspendues aux fenêtres ou empilées dans les petites boutiques de la vieille ville, je me suis posé la question de l’évolution de leur prix en fonction de leur valeur perçue et de la demande du marché. Au fil des siècles, les vêtements palestiniens ont reflété et répondu aux conditions économiques et culturelles de leur contexte. Comme mes grands-mères, les femmes qui vivaient dans les villes palestiniennes préféraient les vêtements de style occidental, qu’elles considéraient comme une façon moderne et sophistiquée de s’habiller, par opposition aux robes brodées rurales, qu’on appelle thobe. Sous la domination ottomane, il arrivait que les femmes réduisent la quantité de broderies sur leurs robes afin d’éviter des impôts plus élevés, car les broderies étaient considérées comme un signe de richesse. Sous le mandat britannique, les femmes cousaient l’ouverture sur le devant de leurs robes afin de préserver leur pudeur du regard des soldats coloniaux britanniques. À la suite des ravages et des déplacements causés par la Nakba et l’occupation sioniste, un nouveau style vestimentaire est apparu dans les camps, suivi par l’adoption généralisée de robes cousues à la machine, abordables et faciles à produire. À partir des années 1980, la broderie à la machine et les robes cousues à la machine et produites en série sur des tissus synthétiques ont rendu les broderies abordables et accessibles. Bien que ce type de robe présente des avantages, il supprimait la valeur intrinsèque et la durabilité des robes brodées à la main. Les tissus en coton, en lin et en soie ont été remplacés par le polyester, et les robes brodées à la machine pouvaient désormais être achetées dans les magasins. Cela contrastait fortement avec celles brodées artisanalement, faites à la main pour un usage personnel, qui étaient raccommodées, entretenues et transmises à la génération suivante comme des trésors de famille.

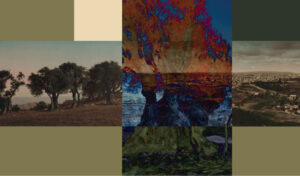

La revalorisation de la broderie palestinienne par les artistes

Au milieu et à la fin des années 1960 et 1970, des artistes palestiniens tels qu’Anani et Mansour et leurs contemporains ont cherché à créer un art qui suscite un sentiment d’appartenance nationale. Pour ce faire, sans que leurs œuvres soient confisquées par les soldats israéliens ou qu’ils soient arrêtés pour une raison aussi futile que l’utilisation des couleurs du drapeau palestinien, ils ont créé un langage visuel qui communiquerait des idées sur la libération, la détermination et l’identité palestiniennes à l’aide de symboles qui trouveraient un écho auprès du public palestinien. Une peinture ou un dessin représentant un olivier ou une femme vêtue d’une robe brodée en disait long sur l’attachement et la relation intime du peuple palestinien à sa patrie. Ces images illustraient les récits nostalgiques d’une Palestine avant la perte catastrophique et traumatisante qu’elle a subie. La femme palestinienne vêtue de sa robe brodée est devenue une métaphore de la Palestine, la mère patrie.

Des affiches représentant ces images ont été distribuées dans les camps de réfugiés en Palestine et dans la diaspora. Le symbolisme a transformé l’attitude à l’égard de la robe brodée : ce qui était autrefois considéré comme un vêtement rural traditionnel est devenu un symbole célébré de l’identité collective et il est porté avec une grande fierté, quelle que soit la classe sociale de celle qui le met. Les femmes portent des robes brodées lors d’événements, de célébrations et de mariages. Tout comme les robes brodées de l’Intifada, les robes brodées sont encore portées lors des manifestations, elles sont l’incarnation de la culture et de l’identité palestiniennes.

Préservation, résistance et communauté

J’ai raconté à Anani et Mansour comment j’avais commencé à organiser et à dispenser des ateliers de tatreez en 2018, après avoir reçu un appel téléphonique de mon amie, Dina Yazbak. Elle avait peur que la broderie palestinienne ne devienne qu’un vestige du passé et que la génération de sa fille n’y connaisse rien lorsqu’elle grandirait. Je lui ai expliqué l’importance d’apprendre l’histoire de cette technique, car le contexte apporte une signification précieuse et nécessaire pour comprendre pourquoi il s’agit de bien plus qu’une simple décoration. Dina m’a gracieusement proposé d’organiser mon premier atelier chez elle, pour elle et ses amies. Depuis ce premier atelier, la présentation a évolué et s’est améliorée, mais le format est resté le même : je donne un aperçu détaillé de l’histoire de la broderie palestinienne, puis je présente des artistes contemporains qui intègrent le tatreez dans leur travail, avant d’enseigner la technique du point de croix. C’est à ce moment-là que j’ai lancé The Tatreez Circle sur Instagram afin de partager ma passion pour la broderie palestinienne avec d’autres personnes intéressées. La broderie palestinienne a connu un grand renouveau depuis les premiers ateliers. À l’époque, je pouvais compter sur les doigts d’une main les personnes que je connaissais qui donnaient des ateliers de broderie palestinienne. Aujourd’hui, il est difficile de suivre tous les ateliers et les «cercles de tatreez» organisés dans le monde entier. Les réseaux sociaux, YouTube et les ressources en ligne ont permis d’accéder à des motifs de broderie, des tutoriels, des ateliers et des entreprises du monde entier.

Anani et Mansour ont souligné la nécessité et l’urgence de préserver notre broderie, ils ont insisté sur le fait qu’elle devait continuer à être documentée, au même titre que d’autres formes de patrimoine culturel. Depuis 1948, le nettoyage ethnique des Palestiniens sur leur terre natale par Israël comprend notamment des tentatives d’effacement de la culture palestinienne par la violence, le vol et l’appropriation. Comme de nombreuses formes du patrimoine culturel palestinien, le tatreez témoigne de l’indigénéité et de l’existence du peuple palestinien.

Depuis le début du génocide dévastateur des Palestiniens à Gaza par Israël, l’intérêt pour la broderie palestinienne s’est accru, les artistes et les brodeurs utilisant le tatreez pour exprimer, mieux comprendre ou se rapprocher de leur identité palestinienne. Leurs œuvres d’art brodées sont partagées sur les réseaux sociaux, les broderies sont portées et exposées lors de manifestations, et des personnes du monde entier se réunissent pour broder en communauté. Il existe désormais des communautés physiques et en ligne autour de la broderie, qui créent un espace pour la connexion, la guérison, la solidarité et l’alliance avec les Palestiniens. Enseigner et partager le tatreez est une façon de célébrer la culture palestinienne et de tisser des liens significatifs avec elle.

De nombreuses personnes cousent et brodent désormais leurs propres robes à la main. Elles renouent ainsi avec une pratique ancestrale, en lui redonnant ses caractéristiques indigènes et durables. Elles s’adonnent ainsi à un acte de soin et de guérison. Il s’agit également d’un acte de résistance contre la violence coloniale et le capitalisme extrême qui visent à effacer les pratiques culturelles et indigènes.

La broderie palestinienne est dynamique, et les artistes, designers et créateurs trouvent sans cesse de nouvelles façons d’innover et de la réinterpréter. Alors que de plus en plus de personnes se mettent au tatreez, créent du contenu à son sujet et enseignent son histoire, j’ai remarqué qu’une conversation sur la manière dont les artistes ont façonné et préservé son symbolisme associé à l’identité palestinienne manquait.

Narrative Threads : la broderie palestinienne dans l’art contemporain

J’étais ravie qu’Anani et Mansour, ces deux artistes, éducateurs et fervents défenseurs de l’art palestiniens reconnus, eux qui ont façonné notre imaginaire de la Palestine, aient accepté avec enthousiasme de figurer dans mon livre. Il était essentiel pour moi d’inclure des artistes qui ont participé à la création du symbolisme qui a transformé notre compréhension et notre relation à la broderie palestinienne.

Cette première rencontre a donné lieu à cinq années de recherches, d’entretiens et de rencontres avec de nombreux autres artistes qui ont fait évoluer la broderie palestinienne et l’ont réinventée à travers différents supports. Afin de m’assurer que la voix de chaque artiste soit mise en avant dans le chapitre qui lui est dédié, j’ai limité ma sélection aux artistes vivants que je pouvais interviewer pour obtenir des citations directes sur le rôle que joue la broderie palestinienne dans son œuvre. Elle devait faire partie de sa pratique artistique ou occuper une place importante dans son travail. J’ai également recherché des œuvres qui incluaient de la broderie palestinienne cousue dans l’œuvre d’art, des images de broderie, ou même des pratiques et des idées fortement influencées par la broderie. L’inclusion des trois essais donne au livre un contexte supplémentaire pour le lecteur et offre une ressource précieuse à toute personne effectuant des recherches sur le sujet.

Tout comme les robes documentaient et reflétaient la vie et l’époque de celles qui les portaient, les œuvres d’art qui intègrent les images et les motifs de la broderie palestinienne puisent dans les expériences personnelles et les idées variées des artistes. Les artistes explorent des concepts et remettent en question des notions, ils nous invitent à réfléchir au monde dans lequel nous vivons.

Ce sont peut-être les conquérants et les colonisateurs qui écrivent les manuels d’histoire et contrôlent les médias grand public, mais ce sont les artistes et les créateurs qui façonnent la culture qui capture l’âme et les histoires des peuples. Je pensais autrefois que notre nostalgie insatiable nous poussait à fétichiser et à romancer une Palestine du passé, où le simple mouvement d’une aiguille et d’un fil à travers le tissu pouvait nous transporter dans une Palestine d’avant les horreurs et les violences extrêmes du sionisme. Si ce sentiment est réel et partagé par de nombreux Palestiniens, je sais aujourd’hui que ce sont les artistes qui ont peint le tableau qui colore notre esprit, remplit notre cœur et forge notre lien avec la Palestine lorsque nous voyons une tante dans sa robe brodée à la main, en train de danser face à nous.

Après avoir remercié Anani et Mansour pour leur temps et leur hospitalité, je suis partie en leur lançant un signe de la main avant d’ouvrir la porte du taxi. J’ai souri tout le long du trajet jusqu’au restaurant de Ramallah, où j’ai rejoint le reste du groupe. Mon sourire contenait ma promesse de livrer un livre qui rende hommage aux artistes qui ont façonné et continuent de façonner la signification de la broderie palestinienne dans notre imaginaire collectif

Traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet

![Ali Cherri’s show at Marseille’s [mac] Is Watching You](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2025/09/Ali-Cherri-22Les-Veilleurs22-at-the-mac-Musee-dart-contemporain-de-Marseille-photo-Gregoire-Edouard-Ville-de-Marseille-300x200.jpg)

![Fady Joudah’s <em>[…]</em> Dares Us to Listen to Palestinian Words—and Silences](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2024/03/SAMAH-SHIHADI-DAIR-AL-QASSI-charcoal-on-paper-100x60-cm-2023-courtesy-Tabari-Artspace-300x180.jpg)