Select Other Languages French.

Il est presque impossible de maintenir les apparences et de reconstruire une identité nationale, notamment après avoir perdu une guerre. L'Iran tente pourtant de séduire une population éreintée avec plusieurs expositions et panneaux d'affichage, et même des promesses que les transgressions passées, comme la fuite du pays après la révolution de 1979, peuvent être oubliées et pardonnées.

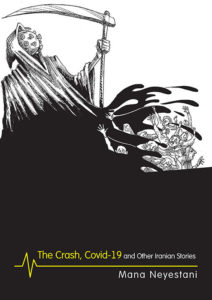

Suite à la fin de la guerre de 12 jours, de nouvelles créations ont vu le jour dans le paysage culturel et urbain iranien. À première vue, elles pourraient sembler éparses, mais prises dans leur ensemble, elles semblent s’inscrire dans une stratégie plus large visant à relever le moral de la population et à redorer l’image du gouvernement auprès de ses citoyens. Des symboles nationalistes remis en avant dans les espaces publics à l’exposition d’œuvres d’art autrefois interdites ou marginalisées dans les musées, en passant par le retour au pays d’opérateurs culturels expatriés, ces initiatives témoignent des nouveaux efforts déployés par le régime pour redonner espoir à une société encore sous le choc de la guerre avec Israël, qui est advenue il y a moins de trois mois.

L’installation d’une statue et d’une fresque murale représentant l’archer Arash sur la place Vanak, au nord de Téhéran, en est un exemple frappant. Dans la mythologie perse, Arash (dont le nom signifie « brillant » ou « luminescent » en farsi) tire une flèche. Historiquement, l’endroit où elle tombe définit les frontières du pays. La statue en bronze de 15 mètres, réalisée par Mohammad Dehghan Mohammadi, fils du célèbre sculpteur iranien Iraj Mohammadi, a été placée dans un décor imposant. Une fresque murale incontournable, couvrant la majeure partie d’un bâtiment qui surplombe une gare routière et une station de taxis, montre des missiles lancés aux côtés de la flèche intemporelle d’Arash. Cet espace public soigneusement aménagé suggère que les prouesses militaires et les mythes anciens se partagent désormais la tâche de protéger les frontières iraniennes, si cruciales pour l’identité du pays.

C’est dans ce même contexte qu’une interview YouTube entre la pop star d’avant la révolution, Shahram Shabpareh, installé aux États-Unis, et le célèbre animateur de talk-show Ali Zia a suscité de vives réactions. Les commentaires de Shabpareh sur les difficultés de la vie en Amérique, telles que le coût élevé de l’assurance santé ou l’insécurité sociale, ont suscité des réactions mitigées en ligne. Ses détracteurs l’ont accusé d’« ignorer les réalités de la migration ». Ils lui ont également reproché de s’être entretenu avec Zia, un présentateur anciennement affilié aux médias d’État. Dans une interview ultérieure, Shabpareh a réitéré son affection pour la famille royale Pahlavi et son mépris pour le gouvernement qui l’a contraint à l’exil.

Pendant ce temps, dans le pays, le président nouvellement élu Masoud Pezeshkian a évoqué la mise en place de conditions favorables au retour des Iraniens vivant à l’étranger. Malgré l’arrestation des rapatriés dans le passé, Pezeshkian a exhorté le pouvoir judiciaire et les services de renseignement à coordonner leurs efforts afin de permettre à ceux qui ont la nostalgie de l’Iran de revenir dans leur pays après quelque 47 ans d’exil. Ces signaux envoyés par le gouvernement, combinés à des projets culturels tels que de grandes expositions dans les musées nationaux, s’inscrivent dans le cadre d’efforts concertés et combinés. Leur but est d’offrir à la fois une apparence de continuité historique et une certaine stabilité psychologique à une population iranienne qui a non seulement été blessée par la guerre, mais qui a aussi été frappée par les arrestations de certains de ses proches, identifiés à tort par le régime comme des collaborateurs d’Israël.

L’art, mais pas les cheveux, des femmes au TMOCA

L’une des initiatives culturelles les plus marquantes de ces dernières semaines a été l’exposition « In Women’s Words » (Paroles de femmes) au Musée d’art contemporain de Téhéran (TMOCA). Ouverte jusqu’au 22 septembre, elle présente des œuvres d’artistes iraniennes pionnières, datant des années précédant la révolution iranienne de 1979. Selon la brochure accompagnant l’exposition, « la diversité des œuvres des femmes iraniennes modernes dans les années 1960 et 1970 rappelle une époque de liberté, d’expérimentation et d’audace, marquée par le pluralisme et la domination du modernisme ».

On peut y voir des œuvres de Behjat Sadr (1924-2009), Parvaneh Etemadi (1948-2005), Mansoureh Hosseini (1926-2012) et Farah Ossouli, toutes sont des artistes iraniennes de renom dont les œuvres ont rarement été vues par les jeunes Iraniens eux-mêmes. De nombreux visiteurs du TMOCA ont exprimé leur joie de découvrir ces œuvres précurseures pour la première fois. L’exposition, organisée par Toka Maleki, Afsaneh Kamran et Sajad Baghban Maher, sous la supervision de Reza Dabiri Nejad, rassemble des tableaux, des photographies, des sculptures et des vidéos d’artistes iraniennes, dont certaines ont été mises à l’écart en raison de la position politique ou critique de leur travail.

Le jour de l’inauguration, j’y suis allé avec une amie qui ne portait pas de foulard. Je lui ai dit qu’ils pourraient ne pas la laisser entrer. Elle a haussé les épaules et m’a répondu : « S’il y a un problème, je mettrai simplement mon t-shirt sur ma tête. »

À l’entrée du musée, deux gardiennes vêtues de tchadors ont demandé aux femmes qui ne portaient pas de voile de se couvrir. La plupart se sont conformées à cette demande en mettant un foulard ou un vêtement sur leurs cheveux, pour l’enlever à nouveau une fois à l’intérieur. Cette scène, si brève mais pourtant révélatrice, illustre le dualisme quotidien entre les règles officielles et le comportement des gens. C’est un fossé dans la psyché sociale bifide du pays, que beaucoup tentent de manœuvrer.

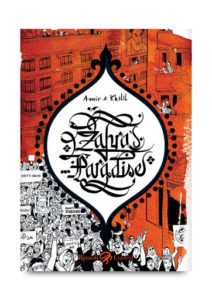

Parmi les œuvres exposées figuraient les vidéos « Turbulent » et « Tooba » de l’artiste en exil Shirin Neshat. Neshat avait quitté l’Iran en 1974 pour étudier l’art en Californie et était revenue brièvement dans son pays en 1990. Dans « Turbulent » (1998), d’un côté d’un écran divisé, le chanteur traditionnel Shoja Azari interprète une chanson d’amour persane devant un auditorium bondé. De l’autre côté, la chanteuse et compositrice expérimentale Sussan Deyhim, vêtue d’un foulard, improvise, et sa voix résonne parmi les sièges vides d’un autre auditorium. Dans « Tooba » (2002), une femme disparaît dans un arbre à l’approche des hommes. Dans ses créations artistiques, Neshat est connue pour ses critiques acerbes de la politique iranienne en matière de genre et de ses structures de pouvoir.

La menace de la guerre et l’imminente catastrophe économique ont sapé la confiance, l’attention et la motivation de la population quant à l’avenir. La société iranienne reste prisonnière d’un état d’incertitude, de son épuisement et de sa fracture psychologique. Dans de telles conditions, de tels projets culturels ainsi précipités semblent servir de sédatifs temporaires, plus que de véritables chemins vers un renouveau durable.

L’exposition comprend également une série de photographies de Yalda Moaieri, arrêtée en 2022 pour avoir couvert les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. Elle-même a passé plusieurs mois en prison et, pour ajouter l’injure à la blessure, elle a ensuite été forcée de nettoyer les rues. Il est remarquable que non seulement ses photographies aient été exposées au TMOCA, mais aussi que cette artiste, qui avait quitté l’Iran pour les États-Unis sans y trouver son compte, ait pu revenir dans son pays. Elle est désormais en liberté sous caution.

Zohreh Kazemi est une autre artiste présentée dans In Women’s Words, mieux connue sous le nom de Zahra Rahnavard, c’est une artiste, écrivaine, femme politique et l’épouse de Mir Hossein Mousavi. Actuellement en liberté conditionnelle, elle était assignée à résidence avec son mari depuis les élections contestées de 2009. Bien qu’elle ait récemment critiqué publiquement Netanyahu pour les attaques d’Israël contre les femmes et les filles lors du raid sur Gaza, elle est aussi, depuis longtemps, une critique redoutable des politiques de l’État iranien. Sa participation à l’exposition est un symbole notable d’un changement de ton ou, à tout le moins, d’une remise en question par les institutions officielles de la manière de reconfigurer l’espace culturel.

Selon les opérateurs du musée, toutes ces œuvres font partie de la collection du TMOCA depuis des années. Lors du vernissage, certaines artistes m’ont avoué qu’elles ne savaient pas quand le musée avait acheté leurs œuvres, ni si elles n’avaient jamais été rémunérées pour leur travail. L’un des conservateurs aurait déclaré à une artiste participante : « Nous n’avons aucune intention d’exclure qui que ce soit », mais lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les restrictions imposées par l’extérieur, c’est-à-dire par le gouvernement, le conservateur n’a pas su répondre.

J’ai appris de certaines artistes à qui j’ai parlé lors du vernissage qu’elles n’avaient été contactées qu’une semaine avant l’ouverture de l’exposition et qu’on leur avait demandé d’envoyer une œuvre, si elles en avaient une de disponible. Une autre artiste dont les œuvres font partie de la collection permanente du musée a déclaré que ce n’est qu’après avoir reçu une invitation pour le vernissage qu’elle s’est rendu compte qu’elle participait à l’exposition. Étant donné que les expositions de cette envergure nécessitent généralement des mois de planification et de coordination, le caractère précipité de cet événement est frappant. Il semble que In Women’s Words ait été conçue comme une réponse culturelle nécessaire, comme un moyen de contribuer à rétablir un sentiment de normalité après le choc de la guerre.

Panneaux urbains

Historiquement, les images à grande échelle placées dans l’espace public ont été l’un des piliers de la communication du gouvernement avec le peuple iranien. Pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988), des artistes tels que Khosrow Hassanzadeh (1963-2023) y ont peint les visages des martyrs tués pendant la guerre, ces images sont devenues à la fois des symboles et des célébrations du sacrifice ultime que ces hommes et ces garçons ont fait pour leur pays. Leurs expressions plaintives fixaient les passants depuis les bâtiments de la capitale. Pour beaucoup, cette guerre représente une période où, un an seulement après l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeini, le pays se trouvait dans une situation similaire à celle d’aujourd’hui quand attaqué, il avait réussi à mobiliser des milliers de citoyens volontaires pour protéger le régime islamique naissant. Si les fresques murales représentant les martyrs de cette guerre n’ont pas complètement disparu du paysage urbain, une nouvelle version est apparue très récemment. Des découpes de photos de groupe de combattants des années 1980, les vêtements qu’ils portent témoignent de cette époque, ont été placées sur les côtés des ponts. Certains regardent pensivement les passants, tandis que d’autres semblent presque joyeux.

Le gouvernement tient à souligner le lien entre la politique actuelle et le lointain passé persan. Sur un panneau d’affichage qui est devenu viral en juillet, au lieu de l’empereur romain Valérien à genoux, humilié et vaincu devant un roi sassanide, Netanyahou apparaît en train de s’incliner devant le roi des rois Shapur Ier (240-270) dans un faux relief rocheux inspiré de celui de Naqsh-e-Rostam, près de Persépolis, l’ancienne capitale de l’empire achéménide.

Les panneaux d’affichage politiques changent rapidement. Aujourd’hui, sur une place, un panneau met en avant les commandants militaires et les scientifiques nucléaires tués pendant la guerre de 12 jours, sur fond de monarques issus de différentes dynasties perses, dont Cyrus le Grand (600-530 av. J.-C.). Tous apparaissent sous le slogan : « Nous sommes les gardiens de l’Iran de chaque époque », établissant un lien entre les personnalités contemporaines et les défenseurs historiques du pays. Il est intéressant de noter que ce panneau représente un changement inattendu dans l’utilisation traditionnelle du récit historique par la République islamique. Pendant des décennies, le gouvernement s’est distancié de la monarchie, soulignant sa rupture avec les dynasties passées, en particulier celle de Mohammad Reza Shah et sa célébration de 2 500 ans de monarchie comme d’un héritage continu, qui avait eu lieu à Persépolis. Pourtant, après la guerre de 12 jours, le régime, confronté à l’instabilité sociale dans le pays, semble s’appuyer sur l’histoire royale de l’Iran, établissant un lien entre les héros militaires et scientifiques actuels et les monarques du passé. Il en résulte un jumelage surprenant et inhabituel de deux récits historiquement opposés.

Une autre banderole suspendue au-dessus d’une autoroute à Téhéran montre un combattant serrant contre sa poitrine une carte de l’Iran, avec les mots : « Saviez-vous que si Damas tombe, Téhéran pourrait être la prochaine cible ? » Érigée pour le 18 Mordad du calendrier iranien (le 8 août du calendrier grégorien), cette journée est un jour symbolique de commémoration des « défenseurs des sanctuaires sacrés », c’est-à-dire des martyrs et des vétérans qui ont défendu les lieux sacrés. En effet, le gouvernement répondait ainsi à ses détracteurs qui avaient eu l’audace de demander, pendant la guerre de 12 jours, pourquoi le pays s’investissait-il autant dans les milices et les guerres régionales, comme le Hamas et Gaza, alors que son propre peuple et son économie souffraient ?

De nombreux artistes estiment que l’opinion publique n’est pas encore prête pour un véritable retour au travail et à la créativité. La menace de la guerre et l’imminente catastrophe économique ont sapé la confiance, l’attention et la motivation de la population quant à l’avenir. La société iranienne reste prisonnière d’un état d’incertitude, de son épuisement et de sa fracture psychologique. Dans de telles conditions, de tels projets culturels ainsi précipités semblent servir de sédatifs temporaires, plus que de véritables chemins vers un renouveau durable.

Traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet