Select Other Languages French.

Pour un livre qui demande de son lecteur une forme d’engagement différente et plus active, Lina Mounzer, éditrice sénior de TMR, nous offre une forme différente de critique littéraire, en écrivant une lettre à son auteur.

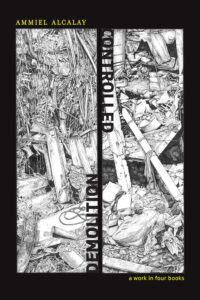

Controlled Demolition, by Ammiel Alcalay

Litmus Press 2025

ISBN 9781933959955

Cher Ammiel,

À mi-parcours dans ma deuxième lecture de Controlled Demolition, je me suis dit que cette critique devrait prendre la forme d’une lettre. Mais, au départ, j’ai ignoré cette intuition. Je me suis assise pour rédiger quelque chose de plus traditionnel, quelque chose qui aurait commencé comme ça :

Ammiel Alcalay est l’écrivain dont vous n’avez probablement jamais entendu parler le plus important. Grand parmi les grands, les éloges envers son nouveau livre, Controlled Demolition — qui comprend, en réalité, quatre livres, dont trois déjà publiés : Scrapmetal (2007), the cairo notebooks (1993), from the warring factions (2002), et le dernier, éponyme Controlled Demolition (2025) — en sont la preuve, vu de qui elles émanent. Pas moins que Diane di Prima, Etel Adnan, Elias Khoury et Adrienne Rich.

Pourtant, le ton employé dès ces premières phrases, aussi sincère soit-il, m’a semblé trop déclaratif et donc tout à fait inapproprié pour le livre en question. Je me suis ensuite rendu compte que le problème ne venait pas seulement de la tonalité, mais de l’ensemble du format choisi.

Je pourrais être attaquée sur le fait qu’en écrivant cette critique littéraire sous forme de lettre, je risque d’y diluer mon analyse critique, d’autant plus quand son destinataire est quelqu’un que j’ai le privilège de pouvoir appeler un ami. Question légitime, mais qui semble hors de propos dans ce cas. Ce n’est pas que je ne souhaite pas être critique, mais plutôt que le livre exige une réponse différente, qui s’écarte du cadre traditionnel de l’article de critique littéraire. L’œuvre en question nous implique dans sa création et nécessite donc une forme d’engagement plus active, sans quoi elle semble « inachevée ». Non pas dans le sens où tout livre peut, de fait, être considéré comme incomplet sans ses lecteurs, ni dans le sens où il serait « non abouti » ou « non réfléchi », et pas même parce que les deux nouveaux livres qui composent le volume, Scrapmetal et Controlled Demolition, ont pour sous-titre « projet[s] en cours ». Non, c’est plutôt que le livre, dans son ensemble, ressemble moins à un objet achevé ou à un système fermé qu’à une enquête en train d’être menée à laquelle nous sommes invités à participer. Il nous demande de nous engager dans un mode de pensée, et une fois que nous y sommes – dans le livre, dans le mode de pensée –, toute analyse qui repose sur une posture plus distante et détachée, c’est-à-dire la posture exigée par une critique littéraire conventionnelle, semble finalement contre-productive.

Ce livre m’a-t-il captivée comme cela en était, selon moi, l’intention ? Oui. Cette lettre, le fait que cette critique soit une lettre, en est la preuve. Car il s’agit d’un livre en dialogue constant — avec l’histoire, avec d’autres livres et d’autres écrivains, avec des scénarios de films, des témoignages, de la poésie antique, des transcriptions judiciaires et avec tant d’autres types d’écrits. Il dialogue même avec lui-même, avec ses versions antérieures et passées. Et qu’est-ce qu’une lettre, sinon cela exactement ? L’un des deux côtés d’un dialogue.

« Un dialogue » est également la manière la plus appropriée de décrire le livre dans son ensemble. Autrement, je serais coincée dans un pastiche verbal imprécis, à utiliser des expressions comme « mélange de poésie et de prose », « quand un essai critique rencontre un mémoire intellectuel », « histoire en vers », ou même « poème d’histoire ». Et toutes ces expressions semblent trop pompeuses pour un livre qui est finalement très lisible et assez terre-à-terre, ancré dans une politique de réciprocité et de profonde attention envers l’autre. Malgré son retour à un passé lointain, il est clair, comme vous l’écrivez Ammiel, que « ce n’est pas l’amour des ruines qui enflamme mon cœur // mais l’amour de ceux qui les ont autrefois habitées ». À ce titre, je suis, moi aussi, convaincue par le manifeste poétique que le livre se donne à lui-même, même si vous-même pourriez hésiter à le qualifier de cette manière. J’ai lu des fragments tels que « “pour réveiller l’espoir public” » », que vous complétez par « “dans le flux des affaires humaines” », et, malgré l’histoire sombre que décrit le livre, j’ai eu le sentiment qu’une telle chose était en effet possible.

J’ai immédiatement pensé aux personnes à qui je souhaitais offrir ce livre, et plus précisément à mon amie C, qui me parlait, il y a quelques temps, de l’échec du langage face à l’horreur du génocide. Je lui ai répliqué que le langage ne parvenait jamais à saisir l’intime, qu’il restait toujours une abstraction face au fait palpitant/vivant et qu’il atténuait ainsi, d’une certaine manière, son horreur, mais ce n’était pas du tout ce qu’elle voulait dire. Elle voulait dire quelque chose de plus important, elle parlait de l’incapacité du langage à rendre compte de la violence catastrophique « dans le flux des affaires humaines ». C’est-à-dire l’incapacité du langage, ou plutôt de l’écriture, à reconnaître la singularité douloureuse de certains événements historiques tout en refusant de les qualifier d’exceptionnels ou d’inédits. Ce qui m’amène à cette chose que j’ai comprise à la suite de l’explosion du port de Beyrouth en août 2020 : nous vivons dans des systèmes qui utilisent la rupture comme méthode fondamentale de domination. Il ne s’agit pas seulement de la rupture du lien entre nous, telle qu’elle est fomentée par les divisions politiques, mais aussi de la rupture entre les idées et surtout celle entre les événements. Ce que ces systèmes cherchent à occulter, c’est ce que vous avez appelé, dans votre livre A little history (2013) : « la relation réciproque entre cause et effet ». Permettez-moi de citer un autre extrait de ce livre, car ces lignes me sont apparues, et restées, fondamentales dans la manière d’aborder mon propre travail d’écriture. Elles sont également, je crois, fondamentales pour comprendre l’ensemble du travail qui se cache derrière Controlled Demolition et son impact :

Il est essentiel que nous évaluions et mesurions nos efforts à la lumière de notre relation aux événements qui se déroulent dans d’autres parties du monde et à l’aune de la façon dont nous les percevons. Sinon, quelle que soit la profondeur de l’impact personnel de ces actes de création et de préservation, ils peuvent se réduire à de simples marqueurs d’identité et d’appartenance. Ils cessent alors d’être la preuve de notre refus de laisser notre histoire et nos expériences être administrées.

Je pourrais analyser ces quelques phrases à l’infini, mais ce qui m’a le plus marquée, c’est cet avertissement selon lequel si nous ne considérons pas les événements dans leur ensemble, si nous suivons notre impulsion souvent très bien intentionnée, voire noble, de considérer certains événements comme exceptionnels, nous finissons par les utiliser comme de « simples marqueurs d’identité et d’appartenance ». Je pense à la façon dont les sionistes insistent pour que l’Holocauste ne soit jamais universalisé ou comparé à un autre génocide, ou même à la façon dont l’intersectionnalité a été détournée et mise au service des objectifs individualistes de la politique identitaire, de sorte que des personnes ayant ostensiblement les mêmes objectifs progressistes finissent par surveiller le langage des uns et des autres et se disputer pour savoir qui est le plus opprimé. Ces situations ne font que servir les systèmes de domination qui, comme toute autorité, conquièrent par la division et l’imposition de leurs propres cadres d’interprétation, ce qui est exactement le mécanisme par lequel ils «[administrent] nos histoires et nos expériences ».

Plus tôt dans cette lettre, j’ai évoqué l’explosion du port de Beyrouth. C’est-à-dire la soirée du 4 août 2020, lorsqu’une quantité encore incertaine de nitrate d’ammonium, stockée dans des conditions dangereuses et laissée à l’abandon pendant des années dans un hangar du port de Beyrouth, a pris feu, soit accidentellement, soit à la suite d’un acte de sabotage délibéré — je ne suis pas sûre que nous le saurons un jour — provoquant ainsi l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire, décimant des quartiers entiers, tuant quelque 250 personnes et faisant des milliers de blessés et des dizaines de milliers de sans-abri. À bien des égards, oui, cet événement était exceptionnel, et notre insistance sur ce fait — « notre » signifiant ceux d’entre nous qui l’avons vécu — est une façon de communiquer l’ampleur de l’horreur. Nous sommes un peuple qui a connu des cycles de violence quasi sans fin, décrire l’explosion comme quelque chose qui était jusqu’alors inimaginable, même avec cette connaissance approfondie de la violence, était essentiel pour expliquer l’impact de l’événement. Et pourtant, insister sur son caractère exceptionnel rompt le lien de cet événement avec d’autres : non seulement avec l’histoire de la violence au Liban et la façon dont nos classes dirigeantes ont toujours traité la vie des gens comme quelque chose de négligeable et de facilement remplaçable, mais aussi avec d’autres cas de catastrophes causées par une négligence délibérée, comme l’incendie de la tour Grenfell, le bilan catastrophique de l’ouragan Katrina et les effondrements de mines et de ponts qui arrivent dans le monde entier. Par conséquent, le présenter comme un événement isolé sert à disculper tout un système, à occulter le fait que le système est conçu de telle sorte que ce type de catastrophes, qui pourraient être entièrement évitées, sont la règle et non l’exception.

Comment alors préserver la singularité viscérale de l’expérience — qui est essentielle pour honorer la dignité de ceux qui ont vécu ces circonstances extraordinaires — tout en préservant la « relation réciproque entre cause et effet » ? Ce que j’ai aimé dans Controlled Demolition dans son ensemble, ce que j’ai trouvé si passionnant en tant que lectrice, et instructif en tant qu’écrivaine, c’est la façon dont la forme de l’ouvrage elle-même répond à cette question.

En juxtaposant une multitude de textes, en les assemblant dans un torrent de poésie ; en allant et venant dans le temps, souvent sans repères clairs pour situer le lecteur (et pourtant, on ne se sent jamais perdu ou confus) ; en réorganisant l’ordre de vos propres livres afin qu’ils ne suivent pas un ordre chronologique ; en rendant compte de vos expériences de divers types de travail, physique et intellectuel ; en réfléchissant et en revisitant constamment les questions qui motivent votre travail de lecteur, d’écrivain, de traducteur, d’enseignant ; en opposant vos propres mots à ceux des autres — tout cela a un effet cumulatif, que l’on peut comparer à la façon dont un prisme réfracte la lumière différemment et illumine à son tour notre environnement autrement selon l’angle auquel on le tient.

À l’instar d’une figure fractale, la réfraction fonctionne à la fois aux niveaux micro et macro, la même forme se répétant à des échelles multiples. Je pense ici aux pages où vous sélectionnez des mots isolés et les assemblez. Des citations distinctes autour de mots prosaïques tels que « mica », « verre volcanique », « coquillages » et « cuivre » évoquent une promenade sur la plage, la découverte de divers objets qu’on ramasse pour les ramener chez soi et les exposer dans une collection. C’est dans ce cadre qu’ils deviennent des objets significatifs, qu’ils acquièrent le sens d’une totalité.

Il en va de même pour les autres textes plus longs. L’ensemble du livre devient une collection à travers laquelle nous lisons non seulement l’histoire des trente dernières années d’intervention américaine au Moyen-Orient, mais aussi toute l’histoire de l’impérialisme, sa fabrication active de catastrophes — y compris l’anéantissement de la souveraineté nationale — à des fins de conquête et de gain financier, ainsi que ses systèmes de domination qui remontent aux débuts de la civilisation dite occidentale. Les soldats italiens qui, selon l’aristocrate romain devenu défenseur des dépossédés Tiberius Gracchus, ont combattu à tort pour défendre les « sépulcres et les autels » des riches « bêtes sauvages » avant d’« [être] tués… pour maintenir le luxe et la richesse d’autres hommes [alors qu’ils] n’avaient pas une once de terre qu’ils pouvaient appeler la leur ». Ils deviennent ensuite ces soldats envoyés par les États-Unis pour mener leurs guerres impériales au Vietnam et en Irak, certains d’entre eux finissant sans abri, alors que l’hégémon devient de plus en plus éhontément et monstrueusement gros des richesses qu’il a pillées.

Et cette histoire devient à son tour celle à travers laquelle nous lisons le présent. Je sais que ce livre a été achevé avant le début du génocide à Gaza (même si le récit de la dépossession des Palestiniens est un fil conducteur qui traverse tout l’ouvrage). Et pourtant, les signes avant-coureurs des horreurs du massacre sont omniprésents. Impossible de lire la liste des articles que les États-Unis ont interdit d’entrer en Irak dans le cadre de leurs sanctions sans penser au long blocus israélien de Gaza et à sa propre liste barbare d’articles interdits. Il est également impossible de lire l’histoire de tout l’acier et des débris des tours effondrées le 11 septembre qui ont été immédiatement envoyés vers d’autres pays comme ferraille, sans penser à toutes les voitures du festival de musique du 7 octobre et à la façon dont elles ont été enlevées avant que les preuves puissent y être examinées. Là aussi, on nous a demandé de croire une histoire invraisemblable, malgré les preuves que nous avions sous les yeux : que d’une manière ou d’une autre, les combattants du Hamas, armés uniquement de leurs fusils, avaient pu réduire en cendres des voitures, des maisons et des corps humains. La cruauté de l’Empire, ses tactiques, ses discours et ses tentatives éhontées de dissimulation restent les mêmes, quelle que soit l’entité qui porte son masque.

J’ai entendu l’écho de la façon dont nous sommes nombreux à parler du génocide à Gaza lorsque j’ai lu que « cette chute libre [des tours] en temps réel a tiré un rideau sur ce monde que nous habitions autrefois, même s’il avait certainement déjà été tiré ». Cette phrase semble résumer ce que mon ami C recherchait : comment un événement singulier peut être reconnu d’une manière qui soit fidèle à la fois au passé et au présent.

À la fin du livre, je me suis surprise à voir le titre sous un autre angle. « Démolition contrôlée » renvoie à la manière dont les tours se sont effondrées, et à la manière délibérée dont les autorités détruisent le monde. Mais le terme semble également décrire la précision avec laquelle vos mots ont été extraits d’autres textes. Dans ce dernier sens, la démolition est entreprise dans le but de reconstruire et offre donc la perspective d’une nouvelle fabulation qui est rendue possible à partir des cendres de l’ancienne. Tout cela est lié à la forme du livre. D’une certaine manière, ce retour permanent à l’histoire ne créent pas le sentiment lugubre d’un enfermement dans un cycle sans fin de répétitions. Au contraire, cela sert à réparer les liens non seulement entre les événements, mais aussi entre les souffrances des peuples à travers le temps, ce qui crée alors une sorte de solidarité transhistorique, qui nous unit dans une lutte séculaire pour nous maintenir et faire face à une violence et une injustice graves. Par exemple, il y a le torrent de témoignages de trois pages dans the cairo notebooks, où le récit de torture d’une personne enchaîne sur celui d’une autre sans ponctuation ni avertissement, de sorte qu’ils ne font plus qu’un : hommes, femmes, enfants, tous ne forment qu’un seul corps, et dans cette union, le récit de la souffrance devient aussi un récit de la fierté et du défi sans entraves face à celle-ci. Et ces récits se fondent et se joignent aux témoignages et aux récits de lutte et de souffrance à travers les quatre livres, de la Rome antique à la Bosnie, en passant par l’Irak et la Palestine, et vice-versa, des récits qui s’étendent sur des millénaires dans le passé et reviennent à notre présent.

Ce n’est toutefois pas le nombre de témoignages qui crée un sentiment de connexion, mais le fait qu’ils aient été consignés. Nous avons là la preuve évidente d’un dévouement et d’un engagement, à travers le temps, à conserver des traces. Les victimes sont donc les héritières de l’histoire. Des récits. Et lorsque ces traces sont réutilisées dans la poésie, dans l’art, elles deviennent une restauration de l’être humain. Cela s’apparente à ce que vous décrivez à propos de l’artiste irakien Dia al-Azzawi. Comment, après le carnage de l’autoroute 80, après que les États-Unis ont bombardé un convoi massif de soldats irakiens en retraite après un prétendu cessez-le-feu, les incinérant tous dans leurs véhicules, al-Azzawi a peint l’une des victimes du carnage et a redonné de la couleur au corps calciné du soldat et « de la dignité à sa bouche ». (Ce n’est qu’en relisant cette phrase que je réalise l’importance d’un gros plan sur la bouche ici, sur la partie du corps qui parle). C’est ce que fait ce livre d’histoire et de poésie : il redonne des couleurs et de la dignité, et donc une sorte de vie, à tout un récit sur la lutte humaine. Ce que vous écrivez à propos de la peinture d’al-Azzawi s’applique également à ce livre : « on peut sentir la main de l’artiste bouger avec rage et amour ».

La rage et l’amour. Les forces motrices derrière toute action révolutionnaire, animant tous ceux qui sont descendus dans les rues et ont pris la mer au cours des deux dernières années et plus, alors que la documentation en temps réel des atrocités commises à Gaza fait émerger ce qui semble être une « lutte collective pour affirmer la conscience en train de naître ». J’emprunte ici votre description de la poésie tirée de Scrapmetal, car « naître » oppose ces deux choses — la poésie et la demande collective de justice — à l’idéologie, si l’on définit l’idéologie à la manière de Gyorgy Lukacs, par le biais de l’ouvrage de Mark Fisher Postcapitalist Desire, comme quelque chose qui « réifie… [transformant] ce qui est toujours un processus de devenir — qui est ouvert et donc modifiable — en quelque chose de fixe et de permanent ».

J’essaie de rester confiante dans la perspective que cette nouvelle prise de conscience de l’injustice et de ses ruptures s’avérera transformatrice à long terme « dans le flux des affaires humaines ». Que les révolutions bruyantes et silencieuses qui se déroulent dans l’ombre de la violence auront une sorte d’effet cumulatif, aussi infime soit-il au début, aussi lent soit-il. Il m’est insupportable de croire le contraire. Je pense constamment à quelque chose que vous aviez dit un jour, au cours d’un dîner, à propos du fait que vous passiez quelques heures à la fin de la journée à regarder les images et à lire les témoignages directs de Gaza. La plupart des gens que je connais, moi y compris, les regardent comme une sorte d’acte d’expiation de nos péchés, pour apaiser la culpabilité de ne pas les vivre. Nous regardons Gaza pour honorer le travail de ceux qui témoignent et parce que détourner le regard « serait mal ». Mais la culpabilité ou le devoir moral n’étaient pas du tout dans votre champ de réflexion. Vous regardez, expliquiez-vous, afin que cela fasse partie de votre réalité quotidienne et que cela imprègne ainsi tout ce que vous faites, chaque action ordinaire que vous entreprenez, y compris et surtout votre écriture. Et pas seulement ce que vous rédigez, mais aussi la manière avec laquelle vous le faites. Cette nouvelle approche de la conscience semble nous enseigner comment, au quotidien, « évaluer et mesurer nos efforts à la lumière de notre relation avec les événements qui se produisent dans d’autres parties du monde et de la manière dont nous les percevons ».

À l’évidence, je pourrais continuer cette lettre à l’infini, mais je vais m’arrêter là. C’est là toute la beauté d’une lettre. Ce dialogue continu et ouvert. Il se renouvelle sans cesse, même lorsqu’il s’interrompt, car il peut être repris à tout moment. L’autre marque de cette beauté réside dans le fait que cette missive me permet de vous dire directement ce qu’après avoir fini un livre, je voudrais dire à chaque auteur de ces rares œuvres qui constituent une expérience à part entière : merci pour ce livre, Ammiel. J’aimerais que tout le monde puisse le lire.

Bien à vous,

Lina

traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet

![Ali Cherri’s show at Marseille’s [mac] Is Watching You](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2025/09/Ali-Cherri-22Les-Veilleurs22-at-the-mac-Musee-dart-contemporain-de-Marseille-photo-Gregoire-Edouard-Ville-de-Marseille-300x200.jpg)