Select Other Languages French.

Ghassan Salhab a été à la fois témoin et acteur du mouvement protestataire qui a eu lieu au Liban en 2019-2020. Dans Contretemps, il nous présente une étude immersive de cette prise de pouvoir collective et tapageuse de la jeunesse, de l’isolement muet face à la mort, et de la résistance. La première mondiale de Contretemps a eu lieu en avril 2025 à Paris durant le festival international du Cinéma du réel. L’organisation d’une diffusion officielle au Liban est en préparation.

BEYROUTH. Que ressentir lorsque l’on participe à un soulèvement citoyen massif ? Quel bruit fait une protestation populaire épuisée par la pandémie et la pénurie ? Lorsque les pertes personnelles s’ajoutent à la disparition de la sphère publique, à quoi ressemble le monde ? Ce sont là quelques-unes des questions que Ghassan Salhab aborde dans son film Contretemps (النهار هو الليل, Day is Night), réalisé en 2024.

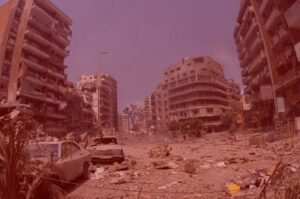

Un petit ensemble de films libanais a fait surface dans le double sillage du mouvement de protestation très photogénique qui s’est enflammé fin 2019 et de la cascade de scandales qui s’en est suivie. Bien qu’il ait sorti deux longs métrages durant cette période (le documentaire Warda en 2019, et la fiction La Rivière, en 2021), Salhab s’est abstenu de contribuer une œuvre majeure à ce courant. Le cinéaste a participé activement aux manifestations de 2019 et a subi l’objectification abrutissante de l’effondrement financier, de la pandémie de Covid-19, de l’explosion du port de Beyrouth, de la stagnation économique et politique et, plus récemment, de la guerre. Les rushs de Contretemps sont la documentation vidéo faite par Salhab sur ce voyage (son « journal de bord »).

Son film se distingue d’autres œuvres de non-fiction sorties après le mouvement de 2019 tels que Beirut in the Eye of the Storm de Mai Masri, sorti en 2021, ou Diaries from Lebanon de Myriam El Hajj, sorti en 2024, par exemple, et dans lesquels les cinéastes font appel à des groupes de protagonistes pour illustrer l’impact des crises du pays, et racontent leur histoire en l’espace de deux heures. Contretemps restitue les bipolarités de la période 2019-2023 sous la forme d’un cinéma lent. Pendant près de six heures, le film est imprégné d’humanité, mais sans un protagoniste que l’on pourrait discerner si ce n’est les citoyens eux-mêmes, ils évoluent dans le cadre au gré des saisons politiques et climatiques du pays. Le cinéaste n’apparaît que quelques secondes dans la dernière demi-heure de l’œuvre, bien que sa sensibilité en imprègne partout l’atmosphère, que ce soit dans les thèmes du film, son lyrisme ou sa lutte pour maintenir l’équilibre esthétique lorsque les pertes qui s’enchaînent chez lui amplifient celles de la lutte populaire qui s’essouffle.

Alors que la première moitié de Contretemps se concentre sur la sphère publique (manifestations, moments quotidiens, tableaux urbains et ruraux), le film oscille ensuite entre des prises de vue des sites d’activisme (parfois, ils sont devenus vides) et des bribes de la vie privée de Salhab. La caméra peut jeter un coup d’œil sur les pages des carnets du cinéaste et on peut l’entendre brièvement, notamment à travers un poème (traduit en arabe et lu en voix off par le cinéaste Bassem Fayad) basé sur son appel téléphonique avec un collègue à Bethléem. Les moments les plus intimes concernent sa mère et son père.

Les résultats pour le public varieront en fonction du tempérament du spectateur. Ceux qui sont habitués à la communication par slogans auront peut-être besoin d’un peu de temps pour s’acclimater au rythme du film. Les cinéphiles engagés et patients – ceux qui ont été enthousiasmés par Satantango de Bela Tarr, par exemple – pourront trouver en Contretemps une expérience absorbante et immersive.

Un réalisateur du cinéma d’art et d’essai libanais

Les contemporains, amis et collègues de Salhab comprennent des cinéastes et des artistes contemporains que les critiques et les journalistes ont regroupés sous le nom de la « génération des années 90 libanaise ». Influencé par l’esthétique du cinéma d’art et d’essai européen et enraciné dans le récit libanais, le travail de Salhab n’est pas du cinéma grand public. Respecté pour la rigueur de son langage, son travail est plus susceptible d’être apprécié par les critiques que par le public des multiplexes, qui peut trouver ses exigences exaspérantes.

Lorsqu’il évoque ses œuvres passées, Salhab a tendance à privilégier ses fictions sous la forme de huit longs métrages. Son premier film Beyrouth Fantôme, sorti en 1998, est une hybridation des genres. Ce film de fiction sur le retour d’un ancien combattant à Beyrouth pendant une accalmie de la guerre civile du pays est entrecoupé d’entretiens de type documentaire avec des artistes qui ont grandi pendant le conflit. Il est également connu pour sa trilogie dont les titres s’inspirent des paysages du pays : La Montagne (2010), La Vallée (2014), et La Rivière. Dans Le Dernier Homme (2006), le protagoniste se voit transformé en ce qui est, pour lui, un anathème. Premier et unique essai de Salhab dans le genre des films de vampire, Le Dernier Homme se distingue à la fois par le fait qu’il reprend un thème qui résonne dans l’art contemporain lilbanais d’après la guerre civile, et par le fait qu’il s’agit de l’un de ses longs métrages les plus accessibles à ce jour.

Les autres œuvres du cinéaste ont davantage la forme d’essais. Allant du court au long-métrage de non-fiction, elles tendent vers l’expérimental. Certaines sont des autoproductions sans aucun budget, comme le projet en solo de 2005, Brève rencontre avec Jean Luc Godard (ou le cinéma comme métaphore), tandis que d’autres sont des productions en équipe, comme 1958 (2009) et Warda. Contretemps s’inscrit dans la lignée des essais de Salhab dans la mesure où il s’agit essentiellement d’un projet solo : les séquences sont tournées, enregistrées et montées par lui-même. Le générique du film mentionne six collègues qui, selon Salhab, ont participé à la production.

Un agenda impressionniste

Dans Contretemps, le manque de personnages et d’indications de type documentaire, comme une narration en voix off par exemple, peut donner au film un air impressionniste, mais sa structure n’est pas pour autant complexe. On suit une chronologie qui commence en 2019, lorsque le cinéaste rentre prématurément de l’étranger après avoir appris que les gens sont descendus dans la rue pour réclamer des changements radicaux. Il se termine en 2023, avec le bruit des frappes aériennes qui résonnent à la frontière sud du pays. Les titres des parties indiquent les changements spatio-temporels (12 octobre 2019, 8 août 2020) ou des commentaires thématiques (« au début » ou « le chant final ? »).

Les motifs des paysages servent de contrepoint au flot d’événements et d’incidents mineurs qui se succèdent au fil des années. La caméra tombe périodiquement sur des paysages ruraux, où l’immobilité est percée par le bruit métallique et le bêlement des moutons qui paissent sur les collines. Trois ou quatre panoramas de Ras Beirut, dans le style « Fenêtre sur cour », sont plus marquants. Le plus marquant a été filmé depuis une fenêtre ou un balcon orienté vers le nord, montrant un morceau de mer et de ciel méditerranéen comme un portrait pris en sandwich entre deux tours de logements. Des cargos font des allers-retours dans le cadre. Lorsque le film revient sur ces panoramas, il fournit des études pleines de lyrisme de la lumière quand qu’elle se réfracte en fonction de la météo capricieuse de la ville et de la qualité de l’air. De l’obscurité, qui est significative car la nuit était beaucoup plus sombre au début de l’effondrement financier lorsque l’électricité était rare, et en raison de la veille nocturne du cinéaste. Des sons : un silence absolu, un appel à la prière, ostensiblement exempt de concurrence d’autres bruits, des sirènes hurlantes, une voix solitaire criant « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! »

Le son est un élément clé du langage de Salhab. Le film s’ouvre sur un plan montrant des enfants libanais, des employés de maison et des parents sur une plage rocheuse. La scène est silencieuse. Lorsque la bande son commence, elle est déconnectée de la séquence, elle documente plutôt clairement une séquence de repas pris à l’intérieur, animé par des voix d’enfants et d’adultes. Après un fondu enchaîné du titre, la scène passe à un plan intérieur d’une voiture en mouvement, l’objectif étant orienté vers le haut pour capturer la canopée des arbres qui bordent la route, la superposition lui confère un aspect de collage. Alors que des voix s’élèvent dans l’air en grésillant depuis la radio, les premières lignes de l’hymne révolutionnaire « L’Internationale » s’élèvent, une voix masculine fredonne d’abord, puis chante doucement – « Debout, les damnés de la terre / Debout, les forçats de la faim… » – première occurrence d’une longue série de chansons et de chants qui résonnent dans le film.

Ce n’est qu’ensuite que la scène arrive sur la place des Martyrs de Beyrouth en train d’être transformée en terrain de camping improvisé après le début des manifestations qui ont commencé le 17 octobre 2019. Des sirènes accompagnent le tourbillon de civils, de policiers casqués munis de boucliers anti-émeutes et de matraques, de journalistes et de soldats qui se déplacent dans la zone. « En venant de l’aéroport, les routes étaient vides », peut-on lire dans les sous-titres. « C’est à cause des derniers événements, a dit le chauffeur de taxi. J’avais entendu ce mot, événements, pour la première fois en avril 1975 », soit le début de la guerre civile la plus proche dans l’histoire libanaise.

La majeure partie de la première moitié de Contretemps est consacrée aux manifestations et aux marches protestataires dans divers endroits de Beyrouth, ainsi qu’à Trablous et dans le Sud. Différentes séquences sont parfois superposées, suggérant peut-être la fatigue du spectateur. Une marche est filmée de face, alors qu’elle approche le centre-ville depuis Ras Beirut. Les manifestants sont ensuite montrés de profil alors qu’ils passent, puis de dos alors qu’ils chantent dans le tunnel d’une autoroute. Tout au long du film, les manifestants chantent des chansons contestataires contre la classe politique et ceux qui la soutiennent – improvisées sur place par celui qui tient le mégaphone, parfois interprétées par des musiciens professionnels ou rappées après la tombée de la nuit par des artistes hip-hop locaux. La première chanson de ce type montrée dans le film est apparemment apparu suite à la démission du Premier ministre de l’époque, Saad al-Hariri, et elle est interprétée sur l’air d’une comptine. Les chants de rue captés par Salhab n’évoquent pas nécessairement les mélodies des boîtes à musique de l’école maternelle, mais ils résonnent tous d’une énergie et d’un optimisme caractéristiques de la jeunesse, quel que soit l’âge des manifestants.

« Allez Beyrouth », s’exclament des voix exaltées au début du film. « Soulève-toi ! »

Debout, les damnés de la terre.

Les lieux et le ton changent en fonction de l’évolution du mouvement. Après un peu plus d’une heure, le temps des manifestations et des chants est remplacé par une phase de courses pour fuir la police et de jets de pierres, tandis que les forces de sécurité se mettent à utiliser gaz lacrymogène et canons à eau. Les rues résonnent à nouveau brièvement de chants avant d’être envahies par le silence du confinement lié à la pandémie. Si, alors, les gens tapaient sur des casseroles et des poêles depuis leur balcon pour soutenir les manifestants, on les voit ensuite jouer pour rompre le silence imposé. On les voit en train de dribbler un ballon de football sur le toit d’un bâtiment adjacent, de nourrir des chats errants derrière un masque. Entre mars et mai 2020, la caméra de Salhab filme un tableau de nuages qui se déplace sur une face de la lune, accompagné du sermon d’un shaykh résonnant sur le système de sonorisation d’une mosquée et du gémissement persistant d’un drone de surveillance israélien. Alors que le silence et l’immobilité remplacent les chants et les chansons comme principal accompagnement de la nuit, les drones deviennent une présence acoustique plus fréquente.

Fins

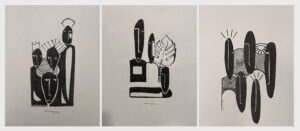

Pendant deux périodes de calme relatif, le cinéaste chancèle sous le poids de traumatismes sans rapport avec les manifestations et les crises qui les accompagnent. Un peu plus de trois heures après le début du film, une sonate nocturne d’ustensiles de cuisine et de youyous fait place à un plan intérieur silencieux sur une œuvre d’art mural en noir et blanc et aux motifs africains. On entend la voix d’un homme qui demande quelque chose à Ghassan et l’image devient noire avant d’être coupée pour montrer un homme âgé portant des lunettes, dans l’encadrement d’une porte. Alors que la scène revient au noir, l’homme plus jeune répond depuis le hors-champ, marque une pause, puis demande : « Où est maman ? ». Contretemps bascule alors dans la vie privée de Salhab. La seconde moitié du film est imprégnée de ce sentiment de perte, le mouvement de protestation dès lors épuisé accompagne sombrement la mort de ses parents.

La mère de Salhab occupe une place importante dans 1958, œuvre de non-fiction, et Contretemps reprend une photo de ce film antérieur, qui montre la jeune mère et son premier-né lorsqu’il était un petit garçon. Les réflexions de Salhab sur son décès sont étonnamment anecdotiques, racontées par des sous-titres sur un écran noir accompagné des bruits nocturnes de la ville. Elles évoquent l’influence qu’elle a eue sur son travail (en particulier sur Le Dernier Homme), la façon dont il lui a montré des images des manifestations de Beyrouth dans les derniers jours de sa vie, la façon dont une maladie neurodégénérative l’a rendue méconnaissable, et les rituels qui ont accompagné son enterrement, qui l’ont fait se sentir étranger.

Après avoir documenté le départ de sa mère, Salhab considère l’explosion du port de Beyrouth et de ses conséquences. On voit l’énorme panache de fumée rose qui s’est élevé au-dessus de la ville avant l’explosion, tandis que les voix de Salhab et d’un autre homme sont entendues en train de spéculer sur la cause de l’explosion. L’explosion elle-même n’est ni montrée ni entendue. Pas plus que la violente mêlée de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc, de béton brisé et de feux d’artifice qui ont suivi. La scène se termine par un montage des décombres de l’explosion, de la confusion et des quelques espaces qui ont accueilli des manifestations et les tentes des organisateurs du mouvement, ils sont dès lors maîtrisés, vidés, réduits au silence.

Salhab utilise également des intertitres pour signaler le décès de son père – « Pourquoi est-il parti avant moi ? demanda-t-il » – et les réflexions sont également anecdotiques, mais la représentation de l’absence d’Abu Ghassan est plus cinématographique. Avec un feuillage sauvage en bord de mer sur la bordure de l’image, le cinéaste promène la caméra sur un sentier menant à l’une des rares plages non aménagées (et non privatisées) de la côte de Beyrouth. Son père faisait partie des hommes qui fréquentaient cette zone, comme le montre de manière amusante l’artiste libanaise Mounira Al Solh dans sa série de 2007 intitulée Sea Is a Stereo (La mer est une stéréo). « Tout le monde connaît Abu Ghassan ici », font remarquer les intertitres, « les pêcheurs, les nageurs, les plongeurs, les flâneurs, tous les habitués. Je suis donc un peu une curiosité ici. Son fils. »

La caméra trouve quelques petites embarcations, retournées au milieu des algues.

« Pourquoi venir seulement maintenant ? »

Le film passe à un plan intérieur où l’on voit les lunettes d’Abu Ghassan sur une table, avec la mer en arrière-plan. Quelques minutes plus tard, le film reprend des images d’un graffiti arabe sur un mur de Beyrouth : « Nous appartenons maintenant à la perte. »

La caméra semble chercher une note d’optimisme pour conclure, mais la tristesse imprègne le paysage. En août 2021, le cadre s’ouvre sur la première mondiale du film La Rivière de Salhab au festival du film de Locarno : « à 2634,1 km d’ici », comme l’indique l’intertitre, suivi d’une remarque sans joie, « Le cinéma fait son grand retour, on nous dit. »

Quelque temps plus tard, un joyeux air de oud s’élève de l’écran noir, qui s’interrompt sur un couple d’hommes sur un trottoir chantant une chanson optimiste sur l’éloignement. « Si tu m’as aimé et que tu m’as oublié, que tu m’as laissé seul, envoie-moi une lettre, dis-moi que tu vas bien. »

La vignette est juxtaposée à une image des restes d’un oiseau chanteur par terre.

Environ 15 minutes avant le générique de fin, Salhab apparaît à l’écran, impassible. L’intertitre qui suit déclare : « Oui, je sais que tu es malheureux », il précède un tableau vu à travers une vitre arrière montrant le toit d’un immeuble résidentiel où quelqu’un a déposé une petite pelleteuse. Sa pelle a été remplacée par un marteau-piqueur, avec lequel l’opérateur s’acharne sur une structure sur le toit. Sur le mur condamné, quelqu’un a peint à la bombe un cœur et la phrase « بحبك », « Je t’aime »).

Peut-être Salhab a-t-il trouvé une espèce de comique absurde dans cette scène. Dans le plan séquence qui suit, filmé depuis un véhicule en mouvement, un soleil ballonné est suspendu bas dans le ciel, brillant d’une intensité surnaturelle, ses rayons explosant à travers tous les obstacles routiers qui se trouvent entre lui et l’objectif. La séquence est accompagnée d’une mélodie entêtante et pétillante des Tindersticks. Les paroles semblent confirmer la situation bien compliquée dans laquelle la voix du film se trouve, « Oui, je sais que tu es malheureux. Oui, je sais que tu as pleuré. Moi aussi, j’ai pleuré », tout en insistant sur le fait qu’il n’y a qu’une seule façon d’avancer : « Tu dois crier plus fort. »

Le film se clôt sur le 12 novembre 2023, un écran noir et le son des tirs d’obus et des drones de surveillance.

À l’instar de la période qu’il capture, Contretemps est une œuvre changeante. Son regard documentaire sur les manifestations de 2019-20 se déploie comme une étude de la culture de l’engagement politique des jeunes dans la sphère publique, elle manie une langue cinématographique maîtrisée car elle est faite de mouvement et de stase, de son et de silence. Elle s’avère également habile pour capturer le renversement de la capacité d’agir politique qu’a été l’enfermement de la pandémie et le silence forcé d’une sphère publique épuisée (et peut-être fragmentée, que ce soit par la ruine financière, l’émigration ou des positions diverses, qu’elles soient hostiles ou dépendantes du statu quo).

Contretemps est un film d’une audace rarement égalée, non pas parce qu’il montre des scènes inédites des crises libanaises, mais en raison de la rigueur de son langage cinématographique. Au fur et à mesure qu’il se réoriente, passant de l’examen minutieux de l’action collective des jeunes à la documentation de la mort et de l’isolement du deuil, il met cette esthétique à rude épreuve. Il documente la fragilité de l’acte créatif lui-même.

Traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet

![Ali Cherri’s show at Marseille’s [mac] Is Watching You](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2025/09/Ali-Cherri-22Les-Veilleurs22-at-the-mac-Musee-dart-contemporain-de-Marseille-photo-Gregoire-Edouard-Ville-de-Marseille-300x200.jpg)