Select Other Languages French.

L’exposition Garden State de Corinne Silva est centrée sur les jardins publics et privés qui, bien qu’a priori inoffensifs, reflètent une transformation du territoire bien plus profonde et troublante.

Active dans les domaines de la photographie, de l’image animée et de l’installation sculpturale, Corinne Silva cherche à rendre visibles les fractures historiques de territoires où a sévi la violence, ainsi que sur les stratégies de survie et de résistance dans les zones de conflit. Elle vit actuellement entre Londres et Athènes, et développe son travail dans différents environnements naturels et communautés. Cette conversation marque la reprise de son œuvre Garden State (État-Jardin, 2015) dans le cadre de l’exposition Garden Futures: Designing with Landscape au V&A Dundee, visible à Dundee, au Royaume-Uni, jusqu’au 25 janvier 2026. (Pour en savoir plus sur le contexte de cette exposition, lisez le dernier communiqué d’Art Workers for Palestine Scotland.)

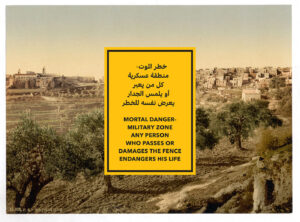

JELENA SOFRONIJEVIC : Garden State est une installation composée d’une centaine de photographies tirée en C-print, prises entre 2010 et 2013, qui représentent les jardins publics et privés de 22 colonies israéliennes. Ces jardins sont situés sur des terres dont les communautés palestiniennes ont été chassées pendant la guerre israélo-arabe et la création d’Israël (1948), ainsi que pendant la guerre des Six Jours (1967). Comment en êtes-vous venue à réaliser cette série d’œuvres, exposée pour la première fois il y a dix ans, et que cela signifie-t-il de la présenter à nouveau aujourd’hui, en 2025 ?

CORINNE SILVA : Dans les cours d’histoire que j’ai suivis dans le nord de l’Angleterre où j’ai grandi, j’ai appris la vie de Turnip Townshend et le rôle de la rotation des cultures dans les années 1800 au Royaume-Uni. Mais je n’ai jamais rien appris sur l’Empire britannique, sur l’expansion territoriale, ni sur la manière dont nous continuons à subir les conséquences de cette histoire.

La configuration du territoire, de l’espace et du lieu a longtemps été au cœur de ma pratique artistique, et il est devenu important pour moi de m’informer sur la manière dont le colonialisme s’inscrit dans le paysage. Je me suis intéressée aux manifestations plus discrètes de la violence, moins visibles, mais profondément ancrées. Et là où l’on peut également trouver de la résistance : dans l’architecture vernaculaire, dans les formes adaptatives.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur Garden State, j’ai appris que les jardins de ces territoires occupés sont la preuve à la fois matérielle et symbolique de la colonisation menée en continue par les colons. Ici, le jardinage et l’aménagement paysager sont des outils de pouvoir qui renforcent les idéologies politiques, sociales et culturelles.

Je réfléchissais à la manière dont le pays où je suis née avait contribué à ces structures, mais aussi à la façon dont la Palestine, tout comme l’Ouest américain, a longtemps été représentée comme un espace vide. Dans l’imaginaire américain, l’Ouest est un territoire nu, sans loi, un espace où l’on peut assouvir ses désirs. La Palestine était, elle aussi, présentée comme une terre sans peuple, comme un espace à revendiquer. Dans les deux cas, la terre devient l’écran de l’imaginaire des colons. J’ai peu à peu développé un langage visuel qui en offrait une représentation différente.

J’ai d’abord visité la Palestine/Israël et voyagé autant que possible à travers la Cisjordanie et dans le désert du Néguev, en essayant d’apprendre à lire le territoire. J’étais guidée par des personnes qui m’aidaient à interpréter ce que je vivais. Dans mes travaux précédents, j’avais exploré la manière dont les humains façonnent les paysages à travers la surface, les coutures et les réparations. Ici, où la terre est prise morceau par morceau, et où l’eau est détournée des puits et des rivières, je me suis concentrée sur les jardins publics et privés des nouveaux développements israéliens, connus sous le nom de « nouvelles villes » et de colonies « qualité de vie ».

En me concentrant sur les aménagements horticoles individuels, je me suis mise à réfléchir à l’effet cumulatif de ces petits gestes qui conduisent à la transformation de tout un territoire. Ces jardins, ces murs, ces chemins — ils recouvrent des topographies plus anciennes, ce sont de véritables [palimpsestes] qui revendiquent l’espace et obscurcissent souvent ce qui existait auparavant.

Les jardins sont des micro-paysages. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais collectivement, ils ont la capacité de remodeler de vastes territoires. Ce ne sont pas seulement des surfaces : leurs racines s’étendent sous terre. Ils sont éphémères, mais peuvent donner l’impression d’être permanents.

Quant à l’exposition de cette œuvre aujourd’hui, j’y ai longuement réfléchi. Je suis heureuse qu’elle soit exposée et qu’une institution ait pris la décision de la présenter. À une époque où de nombreux dirigeants occidentaux nient qu’un génocide est en cours et ne commentent pas l’expansion accélérée de la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie depuis le 7 octobre, il est crucial que les institutions soutiennent les œuvres qui abordent les structures de ce projet colonialiste. En particulier une institution comme le V&A, dont l’histoire et les collections sont si profondément liées à l’empire. Ils ont fait preuve d’intégrité et c’est ce que j’apprécie.

TMR : Dans Garden Futures, la présentation comprend une carte des régions que vous avez visitées en Palestine/Israël entre 2010 et 2013, ainsi que des lectures complémentaires qui offrent une pluralité de perspectives sur le sujet, notamment celles de Mourid Barghouti, Meron Benvenisti, Shaul Ephraim Cohen, Edward Said, Raja Shehadeh et Eyal Weizman. Êtes-vous retournée dans ces régions depuis, ou êtes-vous restée en contact avec les personnes que vous y avez rencontrées ? À quel moment du processus de création avez-vous découvert ces œuvres particulières ?

SILVA : Je reste profondément engagée pour les habitants de Palestine/Israël. Je n’y suis pas retournée récemment, mais je suis restée en contact avec les personnes que j’y ai rencontrées et avec lesquelles j’ai noué des relations. À Ramallah, j’ai rencontré l’artiste, écrivaine et conservatrice palestinienne Shuruq Harb. Elle a organisé la première présentation solo de cette œuvre, intitulée Gardening the Suburbs, au Makan Art Space à Amman, en 2014, et a développé un programme public très réfléchi qui, en plus d’attirer de nouveaux visiteurs pour la galerie, les invitait également à réfléchir à leurs propres choix en matière de jardinage. Dans ce cadre, nous avons fait une promenade dans les quartiers d’Amman avec un botaniste et nous y avons vu des gens cultiver des roses et verdir des pelouses sous une chaleur torride et malgré la pénurie d’eau. Cela m’a amenée à me demander pourquoi j’avais pensé que c’était une bonne idée d’essayer de faire pousser du jasmin sur mon balcon au huitième étage à Londres. Les pratiques coloniales peuvent s’infiltrer de manière bien subtile !

En ce qui concerne les livres, nous présentons dans l’exposition certains des nombreux ouvrages que j’ai lus pendant ma période de recherche et de production. Mon processus était d’abord composé de voyages de recherche intensifs, de deux à huit semaines à la fois, principalement pour parcourir la région afin d’accéder aux villages que je voulais voir et de prendre des photos, mais aussi pour rencontrer d’autres artistes, penseurs et membres d’ONG. Après quoi, je retournais à Londres pour développer mes pellicules, lire, discuter et réfléchir. J’ai continué ce cycle jusqu’à ce que le travail me semble achevé.

Pendant cette période, j’ai également réalisé un travail photo et audio dans la région, il s’intitule Wounded (Blessé, 2015), qui explore la régénération d’une forêt de pins qui a brûlé à la frontière avec le Liban.

A Civilian Occupation: The Politics of Israeli Architecture, éditée par Rafi Segal et Eyal Weizman (fondateur de Forensic Architecture), a été une publication clé dans la manière dont mon approche s’est façonnée. Elle m’a aidé à comprendre que l’environnement bâti est loin d’être neutre, qu’il est profondément politique (partout bien sûr, pas seulement en Palestine/Israël). Mais là-bas, l’apparence civile de la planification masque une logique militaire plus large. Le langage architectural – maisons, parcs, infrastructures – sert à rendre invisible, à normaliser, ce qui est essentiellement une structure colonisatrice.

Les écrits de Raja Shehadeh ont également été importants pour moi. Il écrit sur le sarha, le fait d’« errer à sa guise », et sur ses difficultés à le faire en Cisjordanie, contrôlée par l’État israélien, où la menace de la violence des colons est de plus en plus présente. Dans Palestinian Walks: Forays into a Vanishing Landscape, il écrit : « Les collines de mon enfance ne m’appartiennent plus. Elles appartiennent à un autre pays, avec ses propres règles et ses propres barrières. Mais quand je m’y promène, les souvenirs s’obstinent. »

J’ai rejoint un groupe de randonneurs qui marchaient dans la campagne, pendant mon séjour à la Fondation A. M. Qattan à Ramallah. C’était le printemps et les collines étaient d’un vert vif et couvertes de fleurs sauvages. Étant donnée l’escalade actuelle de la violence des colons sionistes contre les Palestiniens en Cisjordanie, je suis sûre que nous ne pourrions plus faire ces randonnées aujourd’hui.

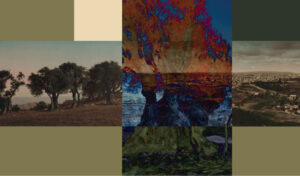

TMR : Les photographies sont regroupées par lieu, elles s’étalent de la côte méditerranéenne jusqu’aux zones frontalières le long de la Ligne verte (établie en 1949 entre Israël et les pays voisins, l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie) et jusqu’à la Cisjordanie occupée. Comment et pourquoi leur conception change-t-elle en fonction du lieu ?

SILVA : Comme vous venez de le dire, cette grille imparfaite de photographies retrace les détails des jardins de banlieue des colonies israéliennes qui s’étendent des zones côtières entourant Tel-Aviv, à travers la Ligne verte, jusqu’aux territoires palestiniens occupés. De nombreuses colonies recouvrent les traces des villages palestiniens détruits en 1948, et à mesure qu’elles se déplacent vers l’ouest et morcellent les territoires occupés (où elles sont considérées comme illégales par le droit international), elles isolent les communautés palestiniennes les unes des autres, mais aussi de leurs terres agricoles.

Lorsque l’État d’Israël a été créé en 1948 (ce que les Palestiniens appellent la Nakba ou la catastrophe), son gouvernement a encouragé la colonisation au-delà de Tel Aviv et de Jérusalem. Ces nouveaux développements – les « villes nouvelles » – suivaient la logique du mouvement britannique des cités-jardins. Encore une exportation coloniale ! Dans les années 1980, l’éthique sioniste-socialiste originelle a cédé la place au néolibéralisme sioniste, faisant écho à l’Amérique de Reagan et à son idéal des clôtures blanches. Il y a pas mal de clôtures blanches dans mes photographies.

En ce qui concerne les jardins représentés dans les photographies : dans les zones côtières, les jardins sont génériques et suburbains, semblables à ceux que l’on trouve en Californie ou dans le sud de l’Espagne. Des pelouses vertes, des palmiers, peu de variation.

Les colonies situées plus près de la ligne verte bénéficient de subventions gouvernementales. J’ai constaté que ce soutien financier se reflétait dans les matériaux utilisés pour les jardins : pavés importés, plantes luxuriantes de style européen. Tout cela m’était très familier, les jardins étaient, en fait, conçus pour évoquer les paysages européens.

Plus loin dans les collines et les vallées de Cisjordanie se trouvent les avant-postes dits « qualité de vie ». Il s’agit de colonies qui mettent en œuvre une idéologie d’État tout en étant présentées comme des banlieues résidentielles. Là-bas, j’ai trouvé des aménagements plus rigides : des rochers, du gravier, des terrasses en pierre. Ces jardins s’inspirent de l’imagerie biblique, évoquant l’ancienne Terre Sainte. Ils sont conçus pour naturaliser la colonie, pour l’ancrer dans la terre. Ces aménagements renomment les routes, redessinent les frontières et effacent la mémoire. Ils modifient non seulement le paysage, mais aussi la façon dont il est compris, mémorisé et raconté.

TMR : Plus largement, votre travail explore comment l’aménagement paysager, à l’instar de la cartographie, peut être utilisé pour définir et revendiquer un territoire politique. Par exemple, The Score (You and I Both Know) (Le Score – Toi et Moi le Connaissons Bien, 2023) reproduit une rangée de tilleuls le long de la rivière Miljacka à Sarajevo qui, comme l’ont également observé des professeurs de foresterie locaux, ont été des participants actifs des conflits civils en Yougoslavie dans les années 1990, ils étaient des témoins de première ligne et en constituent aujourd’hui une archive vivante.

Au niveau individuel, lorsqu’ils plantent un jardin, les gens s’enracinent et établissent souvent un lien, voire créent un sentiment d’appartenance avec un bout de terre spécifique. Y a-t-il des histoires personnelles particulières qui vous marquent dans ces photographies, qui représentent ces conflits complexes et pourtant simplifiés à l’extrême autour de territoires contestés ?

SILVA : La classification botanique, tout comme la photographie de paysage, a longtemps joué un rôle dans la construction des empires. Pour ma monographie Garden State de 2016, j’ai invité la botaniste Sabina Knees à collaborer à une partie du livre. Je ne voulais pas qu’elle se contente d’identifier ou de cataloguer la flore, mais qu’elle complique davantage la relation entre les plantes, la plantation et les pratiques coloniales.

Ensemble, nous avons créé un tableau : A Taxonomy of Colonising Plants (Une taxonomie des plantes colonisatrices). Ce tableau suivait certains principes scientifiques, mais il était également plus fluide, subjectif et soulevait nombre de questions. Sabina a choisi certaines des plantes visibles sur les images pour les décrire. J’ai beaucoup appris de sa sélection. Elle ne s’intéressait pas au majestueux palmier dattier, mais plutôt à la « flore fortuite » qui poussait à sa base, profitant de l’eau dirigée vers le végétal de plus grande taille.

Grâce à elle, j’ai appris que les communautés bédouines et palestiniennes plantaient le figuier de Barbarie, originaire du Mexique, pour parquer leurs animaux. Lorsque l’on voit un grand nombre de ces cactus dans le paysage aujourd’hui, c’est la trace de cette utilisation antérieure, de ceux qui étaient là avant.

J’ai également été fasciné d’apprendre de Sabina que les botanistes n’aiment pas les photographies de plantes pour les identifier, ils préfèrent les illustrations. La photographie est un témoin qui est peu fiable.

TMR : Pouvez-vous nous en dire plus sur les aspects formels de votre travail ?

Cette œuvre prend la forme d’une grille imparfaite, composée de grappes de photographies non encadrées, de format moyen, chacune de 25 centimètres carrés. Ces images représentent de manière approximative les 22 villages que j’ai visités. La physicalité de toutes mes œuvres, qu’elles soient en deux ou trois dimensions, est importante pour moi. Je suis toujours curieuse de savoir quelle sera l’interaction physique du spectateur avec l’œuvre, et comment il percevra l’échelle et les dimensions de celle-ci. Nous privilégions la vue par rapport aux autres sens, mais une photographie est en fait appréhendée par le corps tout entier.

Au moment de la création de Garden State, les limites de la photographie de paysage en matière de représentation m’intéressaient, et je cherchais à les repousser ou à révéler les lacunes et le potentiel de la représentation partielle. Je voulais perturber le langage de la photographie de paysage monumentale, cette idée issue de la Renaissance qui consiste à observer la terre d’en haut, comme pour se l’approprier.

Les images contiennent peu d’informations spatiales et j’ai utilisé une faible profondeur de champ. Le spectateur est maintenu près de la surface. Cela devient oppressant. Il n’y a pas de ligne d’horizon jusqu’à l’extrême droite de l’installation, où les jardins représentés sur les photographies commencent à pénétrer dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie palestinienne. En ne proposant que des fragments, cela incite peut-être le spectateur à imaginer ce qu’il ne voit pas, ce qui se trouve autour, en dessous et au-delà.

TMR : Garden State a d’abord été présenté dans le cadre d’expositions individuelles consacrées à votre travail, au Makan Art Space à Amman en Jordanie, en 2014, puis au Mosaic Rooms à Londres et à la Ffotogallery, au Pays de Galles, en 2015. Au V&A Dundee, l’installation est mise en dialogue avec des œuvres de photographes de guerre internationaux tels que Henk Wildschut et Lalage Snow, ainsi qu’avec Thread Memory, une exposition parallèle de broderies palestiniennes organisée par Rachel Dedman. Comment votre relation avec cet ensemble d’œuvres évolue-t-elle dans le contexte d’expositions individuelles et collectives, ou en relation avec le travail d’autres artistes ?

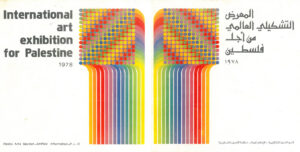

SILVA : La magnifique exposition de Rachel Dedman, Thread Memory: Embroidery from Palestine, offre un contrepoint essentiel à Garden State. Elle célèbre l’art, l’artisanat et le patrimoine palestiniens et reconnaît l’histoire et l’importance continue de la présence palestinienne dans le domaine culturel ainsi que dans le monde en général, à un moment tout à fait terrible pour le peuple palestinien.

Quant à ma participation à des expositions collectives, j’aime toujours voir comment les conservateurs établissent de nouvelles associations. Au V&A Dundee, il y a des liens à établir avec de nombreuses œuvres, en particulier l’engagement de Jamaica Kinkaid dans le jardinage et l’empire. En termes de proximité spatiale, Garden State est situé juste en face d’une exposition du Green Guerillas Collective, un projet de jardinage communautaire new-yorkais qui a vu le jour dans les années 1970. Il s’agissait et il s’agit toujours d’une belle initiative qui a permis de créer une communauté et de mettre en œuvre un exemple de justice environnementale grâce à des projets de jardinage urbain. Je trouve que c’est un puissant antidote à ce que j’ai rencontré lors de la réalisation de Garden State, cela offre un exemple de courage, de solidarité et de ce que nous pouvons rendre possible.

•

La monographie de Corinne Silva, Garden State, est publiée par The Mosaic Rooms et Ffotogallery, et est disponible ici.

traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet

![Fady Joudah’s <em>[…]</em> Dares Us to Listen to Palestinian Words—and Silences](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2024/03/SAMAH-SHIHADI-DAIR-AL-QASSI-charcoal-on-paper-100x60-cm-2023-courtesy-Tabari-Artspace-300x180.jpg)