Select Other Languages English.

Prise au piège dans l’extermination concertée de la population palestinienne de Gaza qui dure depuis deux ans, Taqwa Ahmed Al-Wawi se rappelle les nombreux déplacements qu’elle a dû endurer et réaffirme l’importance de l’écriture non seulement pour elle, mais pour tout son peuple.

Ces derniers temps, lorsque les médias parlent de Gaza, la conversation s’ouvre et se termine souvent sur la date du 7 octobre 2023. Les observateurs qui ne sont pas engagés dans l’histoire du conflit supposent que c’est à cette date que le génocide a « commencé ». Mais pour moi, une jeune femme de 19 ans qui vit à Gaza, ce jour-là n’est que le début du dernier chapitre du génocide palestinien. Et ce génocide est la continuation d’une tragédie qui a commencé bien avant la naissance de mes parents.

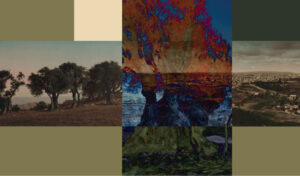

Le véritable commencement des événements remonte à 1948, l’année de la Nakba, la catastrophe. C’est à cette date que 750 000 Palestiniens ont été expulsés de force de leurs maisons par les milices sionistes : leurs terres ont été volées et quelque 500 de leurs villages ont été rayés de la carte. Il s’agissait de communautés pleines de vie, où des enfants jouaient dans les champs, des mères cuisaient du pain dans des fours en argile et les oliviers semblaient plus vieux que le temps lui-même.

Je m’assois à mon bureau, mon fragile refuge, et mon esprit déborde d’un millier d’images, chacune réclame mon attention. Avec toute la discipline dont je suis capable, j’essaie de séparer les écrits qui me sont destinés de ceux destinés à raconter l’histoire de mon peuple. La distinction est importante. Quand j’écris pour moi, j’écris pour me libérer de ces poids qui m’oppressent : l’épuisement, la faim, le chagrin que je ne peux exprimer tout haut. L’écriture est ma thérapie, elle draine la toxicité de mes pensées et me laisse alors un peu plus légère. Mais lorsque j’écris les histoires de mon peuple, le processus est différent. Chaque mot est une lutte, chaque phrase une négociation avec la réalité elle-même. Je cherche sans cesse des phrases qui puissent traduire la profondeur de notre souffrance, tout en sachant qu’une simple description ne suffira jamais. J’écris pour montrer, non pas pour expliquer — laissant les images, les moments et les gestes porter le poids de la douleur, plutôt que de la prononcer ouvertement.

J’aime lire et écrire depuis que je suis petite. Depuis le début du génocide, ces deux choses sont devenues mon échappatoire face à la destruction qui s’abat en continu — c’est un petit univers que j’ai créé, qui continue de remuer alors que les rues à l’extérieur sont figées dans le chagrin. Mon chemin jusqu’à la publication a commencé en février. Depuis, j’ai écrit plus de quarante articles et vingt-cinq poèmes, que j’ai envoyés à des plateformes, y compris celle-ci, qui les ont largement diffusés. Certaines de mes œuvres ont été traduites et publiées en turc, en italien, en français, en bosniaque, en néerlandais et en kannada. Certaines plateformes ont republié mes textes, amplifiant ainsi les voix que je m’efforce de représenter. Combien de fois ai-je souhaité pouvoir écrire sur la beauté plutôt que sur la tristesse ! Mais je crois que chaque personne à Gaza porte en elle une histoire qui doit être racontée, et il est impératif que nous continuions à écrire, à transmettre notre expérience au monde. Si nous ne le faisons pas, le monde n’entendra que la version de notre vie que les occupants en donnent.

J’écris sur tout ce que nous endurons : les souffrances, les petites victoires, les histoires qui surgissent entre deux destructions. L’écriture est ma compagne, mon réconfort, mon amie lorsque je me sens coupée du monde extérieur. Pour la plupart des écrivains, être payé est une source de joie. Pour moi, c’est une épreuve. J’ai du mal à remplir les formulaires, à trouver des moyens pour les transferts d’argent. Quand j’y parviens, les commissions engloutissent une grande partie de ma rémunération. Quelle est la valeur de l’argent, de toute façon, quand les marchés sont vides et que les plaisirs les plus simples — un paquet de chips, un peu de maïs rouge — ne sont plus disponibles depuis des mois ? L’argent semble insignifiant, presque absurde, dans un endroit où la vie elle-même est en péril. Pourtant, je sais que lorsque la vie reprendra son cours normal, lorsque les magasins seront réapprovisionnés et que les produits de première nécessité seront à nouveau à portée de main, je redécouvrirai l’utilité de l’argent. D’ici là, l’écriture reste ma véritable monnaie d’échange, une mesure de survie, de résistance et d’espoir.

Malgré tout, nous sommes un peuple qui refuse d’oublier. J’écris ceci aujourd’hui parce que nos voix sont constamment étouffées par des gros titres qui ne racontent jamais l’histoire dans son intégralité. Nous ne sommes pas seulement des victimes ou des pions politiques. Nous sommes des êtres humains, avec des souvenirs, des rêves, des souffrances et des histoires.

Ma vie assiégée

La vie à Gaza est une tempête qui ne s’arrête jamais. Chaque jour est une lutte pour survivre, chaque nuit une bataille contre la peur et la perte.

J’ai perdu beaucoup de mes proches, tant dans ma famille que parmi mes amis. Ma tante Asmaa, la femme de mon oncle Neveen et ma cousine Fatima (âgée de 2 mois) sont devenues des martyrs de l’occupation israélienne le 1er novembre 2023. Plus tard, le 30 décembre 2023, mon oncle Abd al-Salam et mes jeunes cousines Huthaifa (13 ans) et Hala (8 ans) sont également devenus des martyrs. Mes amies les plus proches — Shimaa Saidam (15 octobre 2023, 19 ans), Raghad Al-Naami (16 octobre 2023, 19 ans), Lina Al-Hour (27 octobre 2023, 19 ans), Mayar Jouda (31 octobre 2023, 18 ans) et Asmaa Jouda (24 mai 2025, 21 ans) — ont également perdu la vie. Chacune de leurs vies était un univers à part entière, et aujourd’hui, chacune de leurs morts a creusé un vide en moi, comme si une partie de moi-même avait été effacée.

Nous avons été déplacés à plusieurs reprises, passant d’Al-Zawayda à Rafah dans un sens, puis dans l’autre, toujours à la recherche d’un refuge sûr qui n’existe nulle part. Pendant mon plus long déplacement à Rafah, je n’ai emporté que l’essentiel : ma carte d’identité, quelques vêtements et mon grand cahier contenant toutes mes études et mes textes. Ce sac est devenu mon moyen de survie, ma mémoire et ma résistance.

1948, la Nakba, l’origine de notre souffrance

Chaque famille palestinienne a sa propre histoire de la Nakba. Tant de gens ont été expulsés de force lors des violences qui ont accompagné la création de l’État d’Israël que chaque famille en a été touchée.

Je me souviens des longs après-midis passés avec mon grand-père, lorsque mes frères et sœurs et moi nous asseyions autour de lui pour écouter ses histoires sur Zarnuqa, le village d’origine de ma famille. J’ai grandi en entendant son nom murmuré dans les prières de mon grand-père. Il était trop jeune pour avoir été témoin de la Nakba, mais il racontait ce que son père lui avait dit et les souvenirs transmis par sa famille. Chaque fois qu’il parlait, sa voix exprimait autant la tristesse que la fierté, comme si c’était le village lui-même qui s’exprimait à travers lui.

J’aime l’histoire depuis que je suis petite, j’ai donc passé d’innombrables heures à effectuer des recherches et à lire sur Zarnuqa, à dessiner des cartes du village mentalement, à essayer d’imaginer la vie qui y prospérait autrefois. J’imaginais les maisons en briques d’adobe, entourées de petits jardins et de haies de cactus, et les agrumes et les arbres fruitiers qui embaumaient l’air chaque matin. Mon grand-père décrivait le village comme un trapèze, dont le long côté ouest formait la base, chaque coin renfermant les souvenirs de générations entières.

Le village vibrait de vie, tout y était animé et débordant d’activité. J’imaginais le minaret de la mosquée s’élevant en son centre, tout le village rayonnant à partir de ce point : les écoles primaires pour garçons et filles où les enfants apprenaient non seulement à lire et à écrire, mais aussi à cultiver la terre, à élever la volaille et les abeilles sur un terrain de six dunums qui y était attenant. Le marché hebdomadaire du samedi était le cœur du village, rempli de marchands venus de Jaffa, Lydda et Ramla, leurs voix vantaient leurs marchandises en se mêlant aux bavardages des villageois qui échangeaient nouvelles et histoires, tout le monde respiraient l’arôme des fruits frais à la vente. S’appuyant sur les souvenirs de son propre père, mon grand-père nous décrivait avec précision comment les forces israéliennes de la brigade Giv’ati étaient arrivées le 27 mai 1948, pendant l’opération Barak. Elles ont fait sortir les familles de leurs maisons sous un soleil de plomb, les ont forcées à rendre les quelques armes qu’elles possédaient, puis les ont expulsées vers Yibna, assoiffées et affamées. Leurs maisons ont été détruites derrière eux, et les terres qui avaient nourri des générations ont été saisies par les colons. Il ne reste aujourd’hui que quelques mûriers et quelques cactus, témoins silencieux de ce qui fut autrefois.

Il nous peignait la scène : des enfants jouant sous les citronniers, des femmes puisant de l’eau aux puits, des hommes labourant les champs sous le soleil, des rires remplissant les cours, avant que tout ne bascule. La Nakba n’était pas seulement un déplacement, c’était la destruction d’un mode de vie tout entier, qui a rompu les liens entre les générations.

Pourtant, je n’aurais jamais imaginé qu’un jour, nous vivrions une Nakba encore plus dure que celle de 1948. Aujourd’hui, alors que nous subissons ce génocide, la douleur n’est plus un souvenir, elle est immédiate et implacable. Les histoires que mon grand-père me racontait, qui n’étaient autrefois que des échos lointains, sont désormais l’ombre de notre réalité quotidienne. Et je me rends compte que l’histoire n’est pas seulement quelque chose dont on se souvient, c’est quelque chose que nous continuons à vivre, à chaque instant, à chaque fois que nous respirons au milieu des ruines.

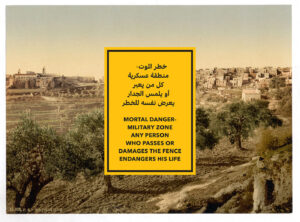

Gaza avant le 7 octobre : une prison à la vue de tous

Depuis 2007, la bande de Gaza est soumise à un blocus étouffant, imposé à la fois par Israël et l’Égypte, qui isole de fait 2,3 millions de personnes du reste du monde. Ce blocus contrôle presque tous les aspects de la vie quotidienne : qui entre, qui sort, qui peut se déplacer et qui ne le peut pas. Le blocus a transformé Gaza en ce que de nombreuses organisations de défense des droits humains appellent « la plus grande prison à ciel ouvert du monde ».

Même avant cette dernière phase du génocide palestinien, Gaza avait déjà subi quatre attaques militaires à grande échelle. Je les ai toutes vécues. En 2008-2009, quand j’avais 2-3 ans, en 2012 quand j’avais 6 ans, en 2014 quand j’avais 8 ans et en 2021 quand j’en avais 15. Chaque guerre a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés. Les infrastructures civiles, comme les maisons, les écoles, les mosquées, les réseaux d’approvisionnement en eau, ont été détruits à plusieurs reprises. Dans chaque cas, la reconstruction a été lente, sous-financée et souvent bloquée par les différentes situations politiques du moment.

Et chaque fois que les bombes ont cessé de tomber, l’attention que le monde nous portait s’est évaporée. Les caméras se sont détournées. Mais pour nous, à Gaza, la lutte n’a jamais pris fin.

Aujourd’hui, ce siège s’est transformé en génocide. Nous devons nous habituer chaque jour à de nouvelles épreuves, sans compter la menace quotidienne des bombardements. L’accès à l’eau, par exemple, est un problème. Il n’y a pas non plus de gaz, donc nous devons cuisiner au feu de bois. Les produits de première nécessité sont rares sur le marché, et lorsqu’ils sont disponibles, leurs prix sont exorbitants.

Dans notre famille, nous mangeons un repas par jour, et si nous avons de la chance, deux. Certaines personnes que je connais passent des jours entiers sans manger et survivent uniquement grâce à de l’eau salée ou un bol de soupe. Je sais combien j’ai de la chance lorsque mon père parvient à acheter de la farine, même si elle coûte un prix fou, car il travaille très dur pour nous la procurer.

Cette catastrophe n’est pas nouvelle

Je n’écris pas ces mots pour susciter la sympathie : je les écris pour exiger que des mesures soient prises. Pour parler au nom de ceux qui ne peuvent plus le faire. Et nous affirmons ainsi que nous sommes toujours là. Nous n’avons pas oublié. Nous ne cesserons pas de résister. Nous préserverons nos souvenirs, bons ou mauvais, et les garderons vivants, jusqu’au jour où nous reviendrons.

Traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet

![Fady Joudah’s <em>[…]</em> Dares Us to Listen to Palestinian Words—and Silences](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2024/03/SAMAH-SHIHADI-DAIR-AL-QASSI-charcoal-on-paper-100x60-cm-2023-courtesy-Tabari-Artspace-300x180.jpg)