Select Other Languages French.

Melis Aker, qui réside à Londres, médite sur les implications morales et esthétiques de la lumière et de l’obscurité, ainsi que sur les possibilités créatives qui existent dans l’ombre.

Lorsque j’ai emménagé à Londres, la première chose que j’ai remarquée était l’absence d’ombres dans mon salon. La plupart du temps ici passe — si vous me permettez ce cliché dickensien — dans une seule et même teinte grisâtre, sans aucun contraste marqué. Au cours des premiers mois, la dureté de la lumière a commencé à me manquer : le matin qui se transformait en midi, les rayons perçants qui se faufilaient entre mon monstera, ma cafetière, ma tasse à thé en forme de sablier, ma guitare, marquant le temps qui passait sur et autour de mon bureau. Ces ombres étaient ma mesure du temps, et cette nouvelle réalité ressemblait un peu à vivre dans un film monochrome à l’éclairage uniforme.

Cependant, un seul registre entraîne l’œil à s’adapter et à se contenter d’une sorte d’immobilité, et avec l’immobilité vient une attention étrange et exigeante aux détails : une façon de saisir les nuances à travers un spectre de couleurs plus doux, de remarquer les nuances les plus subtiles, les changements les plus infimes. Si je regardais de près, je pouvais en fait repérer ces ombres plus discrètes autour de moi. Elles étaient bien vivantes et, contre toute attente, elles étaient plus nombreuses que je ne le pensais. Je les trouvais partout : dans les zones de faible luminosité, dans les transitions progressives entre les contours moins évidents des personnes, des lieux et des objets. Peut-être n’avais-je pas besoin d’une luminosité intense pour rendre les ombres visibles. Peut-être m’étais-je complètement trompée. Le temps passait tout autour de moi ; il s’écoulait simplement un peu différemment, plus lentement peut-être, et sans grand attrait. Et pourquoi, au juste, voulais-je que le temps passe plus vite ? Avais-je besoin de marquer le temps pour avoir l’impression qu’il m’appartenait ? Ou pour être sûre d’être à l’intérieur ? Ou pour confirmer que je suivais son rythme ?

Trouver des ombres à Londres est devenu une pratique lente et délibérée. J’ai d’abord compris que la luminosité arrive souvent de manière bruyante et colorée ; que plus la lumière est déclarative, moins elle me permet de voir la véritable diversité qui l’entoure. J’ai réalisé que les ombres projetées par des lumières aussi vives ne sont pas plus agréables à l’œil ; que leur obscurité domine, simplifie et efface avec la même force brutale que l’éblouissement qui les produit. Elles forment, en effet, une vision binaire absolue. Une confrontation plus profonde s’est produite un mardi sans pluie au V&A, où je me tenais devant l’exposition faiblement éclairée du tapis d’Ardabil, à l’écart des galeries voisines fortement éclairées. Il m’est venu à l’esprit que l’Occident avait nommé son éveil « Lumières » pour une raison : parce qu’il valorise ce qui est vu avec la plus grande clarté et une précision chirurgicale. (Le mot « brillant » est, après tout, synonyme de toute une constellation d’attributs que le monde anglophone considère comme positifs, et donc précieux : intelligent, vif, joyeux, optimiste, ensoleillé.) Le tapis d’Ardabil est conservé dans une lumière plus douce, afin de préserver les colorants et de laisser les teintes indigo respirer et prendre vie. Mon esprit s’est évadé vers les tisserands de tapis de mon pays natal, à qui l’on demande de cacher le motif le plus symbolique — et donc le plus précieux — dans les replis du dessin, car là d’où je viens, ce qui est invisible est considéré comme le plus vrai et le plus beau de tout. C’est là que j’ai pris conscience des habitudes que j’avais développées autour de ma propre attention : comment je laissais souvent la luminosité occuper l’espace qu’elle exigeait, comment je la laissais passer pour la vérité, oui, mais aussi pour une sorte de certitude aveugle. La palette sensorielle qui m’avait submergée en tant que dramaturge et scénariste à New York m’avait également convaincue que l’immédiateté et la bravade étaient synonymes de vérité. N’avais-je pas quitté New York précisément parce que sa luminosité était souvent source de détresse et d’indignation ?

C’est là que j’ai commencé à comprendre cette notion apparemment élémentaire : lorsque je ne vois pas clairement, je prends mon temps, et prendre mon temps signifie retarder ma certitude et donc ralentir mon jugement. Prendre son temps pourrait bien être l’argument moral en faveur des ombres dans un monde accro à l’éblouissement. À une époque où tout va vite, où tout est spectacle et où les conclusions sont instantanées, la pénombre crée les conditions propices à une attention fine et ciblée. Et l’attention est peut-être notre seule relation honnête avec la connaissance, et donc avec la vérité. Mon déménagement à Londres m’a rapidement confrontée à un paradoxe que je n’avais jamais vraiment réussi à articuler auparavant : nous vivons dans un monde entièrement chromatique qui, d’une manière ou d’une autre, insiste pour être lu en noir et blanc. J’étais à la recherche d’une variété différente, plus riche, plus lente, plus intérieure, loin des qualificatifs réducteurs et simplistes qui définissaient et marquaient qui j’étais et ce que j’étais, en tant qu’écrivaine et au-delà. Les ombres invisibles nichées dans les coins de ma ville grise bien-aimée devenaient en fait des invitations discrètes à une autre façon de penser.

Je dois mentionner que mon appétit pour les ombres a une histoire. Mon amour pour elles a commencé quand j’étais enfant à Ankara, où elles sont devenues le tissu à partir duquel j’ai appris à tisser des histoires. Je me glissais sous la nappe de la table de ma grand-mère et regardais les ombres de ma famille jouer sur le lin. J’essayais de nommer chaque personne d’après la façon dont elle bougeait et d’après la forme de ses chevilles, de ses jambes, de ses hanches, de ses chaussures. Un après-midi, mon père a soulevé la nappe et m’a raconté une histoire sur les ombres. Il m’a raconté que son grand-père était marionnettiste d’ombres.

Là d’où je viens, ce qui est invisible est considéré comme le plus vrai et le plus beau de tout.

Mon arrière-grand-père, marionnettiste d’ombres, a également été l’un des premiers à introduire le projecteur de films dans les cinémas en Turquie. Apparemment, Kenan Sübakan était une légende. Selon mon père, Kenan était marionnettiste d’ombres la nuit et, le jour, propriétaire d’une entreprise qu’il avait fondée dans les années 1940, Sinefon, où il importait et vendait d’anciens projecteurs de films Sinemakina. Mon père se souvient des étés qu’il passait à Istanbul au début des années 1970, lorsqu’il était au collège, où il gagnait un peu d’argent en attendant que la tonalité se libère pour les appels professionnels et en dépoussiérant les vieux projecteurs dans le magasin de Kenan, situé dans la rue Ağa Camii à Beyoğlu. Apparemment, Kenan avait également un petit atelier en face de son magasin, où il conservait une lampe à charbon et un miroir concave qui captait le faisceau et le guidait à travers des bandes de film vers une lentille. Cette lentille projetait à son tour l’image en mouvement sur un écran dans une salle de cinéma. Un projecteur à arc au carbone. Ce processus nécessitait une énorme quantité d’électricité et, pour augmenter la tension, Kenan avait construit un onduleur, de la taille d’un petit réfrigérateur, rempli de bobines de fils de cuivre. Mon père pensait que des fantômes vivaient dans cette machine. Mais il s’y est accroché pour être le premier à voir gratuitement certains de ses films préférés au cinéma. Et certains des premiers films projetés par mon arrière-grand-père à Istanbul étaient des films noirs américains. En termes simples, c’est le désenchantement moral de l’après-guerre qui a nourri, alimenté et renforcé le rêve américain et, avec lui, un sentiment d’espoir pour de nombreux Turcs.

Dans son atelier, Kenan aimait travailler lentement, dans la pénombre. Apparemment, trop de lumière effaçait le faisceau et il ne pouvait pas voir l’image clairement. Il avait besoin de l’obscurité pour voir les nuances d’ombres que la luminosité excessive cachait, et je suppose que c’est ce que nous faisons tout le temps dans une salle de cinéma.

Quand je repense à Kenan, l’un des rares membres de la famille avec qui je partageais une affinité créative, sinon une aspiration professionnelle dans le domaine de la narration et du cinéma, je me rends compte qu’il a vécu à une époque de grande incertitude pour la Turquie. Les années 1940 et 1950 ont été une période de troubles et de reconstruction. Le pays était encore en train de s’adapter à un nouvel alphabet, à un nouveau gouvernement. La république était jeune et agitée, et affichait sa confiance à travers de bruyantes marches patriotiques et des statues en bronze. On m’a dit que la plupart des gens improvisaient simplement dans l’obscurité. Le monde de Kenan était marqué par l’instabilité politique, la censure, le rationnement de l’électricité et des coupures de courant qui pouvaient durer plusieurs jours. Et pourtant, les histoires que j’entends à son sujet parlent d’inventivité. Cet homme construisait des radios dans son grenier, sans destinataire particulier. À mes yeux, il donnait un sens à ce siècle dans le seul langage qu’il connaissait : la pénombre, les ombres et les histoires. Il profitait aussi littéralement de l’obscurité pour créer, utilisant la pénombre comme couverture qui lui permettait de travailler librement dans un pays où certaines personnes avaient besoin — et ont toujours besoin — de l’omniprésence des ombres et des allégories pour se protéger.

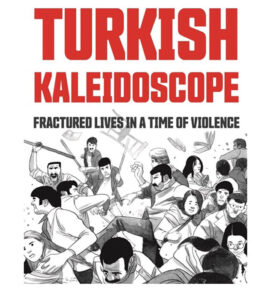

Ayant moi-même grandi en Turquie, je savais que je vivais dans une culture de censure sévère, où les histoires devaient être transmises à l’aide d’ombres : de manière auditive et visuelle, principalement par des moyens non écrits et non archivables. J’ai suivi les traces de Kenan et je me suis d’abord essayée au théâtre d’ombres, utilisant ses marionnettes pour inventer des histoires quand j’étais enfant. C’était ma façon de devenir conteuse. Et lorsque je me suis lancé dans le spectacle et l’écriture et que j’ai déménagé aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, j’ai soudainement été qualifié d’artiste « moyen-oriental ». J’étais moyen-oriental partout où j’allais, sauf en Turquie, où je suis désormais considéré comme « une étrangère ». Mes collègues qui ont vécu des expériences similaires appellent notre situation la « République de l’entre-deux » : ceux qui n’appartiennent à aucun endroit et à tous les endroits à la fois. J’ai baptisé cette expérience « dysmorphie culturelle », un thème qui revient souvent dans mes écrits. Que cela me plaise ou non, je suis un membre à vie de la République de l’entre-deux.

Je suppose que la dysmorphie culturelle s’apparente un peu à une existence « dans la pénombre ». Je définis cette expérience comme le malaise constant de voir l’image de soi et de sa vie se refléter dans des cadres déformés : reconnaissables, mais jamais tout à fait exacts. Toujours redimensionnés, mal traduits, mais jamais en parfaite adéquation avec sa réalité intérieure. Si les ombres sont une sorte d’espace négatif, j’ai appris à bien les habiter. Mi-initiée, mi-étrangère, je séparais toujours la différence entre les langues et les identités par l’imitation, par l’opposition, par la réflexion, ou simplement en décalage avec une culture dominante et centrale. Les ombres ont toujours été mon refuge. Un refuge plus calme, peut-être plus honnête et introspectif, qui, je le réalise maintenant, peut se multiplier dans la pénombre. C’est un espace intérieur difficile à habiter sous les lumières vives du monde du spectacle, mais j’en suis reconnaissante chaque jour qui passe. J’avais déménagé à Londres pour écrire avec plus de profondeur, pour retrouver l’intériorité que la vitesse et l’état d’esprit de New York avaient érodée. Mais après avoir passé une décennie dans la Grosse Pomme, je m’étais habituée à un monde de contrastes marqués et de couleurs constantes, et je me surprends encore souvent à aspirer à cette distraction lumineuse à Londres aussi : à vouloir satisfaire mon besoin de stimuli pour noyer mes pensées anxieuses. Je la recherche sur mon téléphone, dans la lumière et les couleurs constantes de ma télévision, dans un monde déroulant dans la paume de ma main qui promeut la luminosité à travers une brièveté accrocheuse et facile à juger. Des sketchs, des clips et des opinions, habillés de couleurs vives, réclament mon attention et, comme je m’en rends compte peu à peu, évitent les nuances et le rythme naturel de l’existence.

J’en reviens souvent à Kenan ces jours-ci, lorsque je réfléchis à ma propre vie, assise dans mon appartement de Londres gris en cet hiver 2025, épuisée par une industrie qui a complètement perdu son sens ; épuisée par les négociations pour trouver des sujets « produisables », par l’aplatissement de ma propre imagination pour m’adapter aux cases étroites de la politique identitaire désormais utilisée pour contrer la censure croissante en Occident, par la lecture de déclarations anxieuses visant à prouver une pertinence morale qui font bonne impression dans les brochures demandant des dons, le tout dans un paysage politique mondial épuisant qui n’accorde aucune valeur aux arts. Je commence à considérer les inventions discrètes de Kenan comme une forme de résilience. Alors que la nation oscillait entre différents régimes et idéologies, il semblait trouver du réconfort dans la continuité, dans la création elle-même et dans le fait de prendre son temps. Je pense à ces films noirs américains projetés sur les écrans d’Istanbul, arrivant comme des messages codés d’un autre monde incertain, devenant le phare d’une foi étrange et inattendue pour les habitants. Les ombres semi-lumineuses de Kenan n’étaient pas seulement une absence de lumière vive. Elles étaient une condition de travail, une stratégie et un refuge contre un paysage qui avait sa propre version de la vérité.

Des années avant que ces bobines noires ne traversent le Bosphore pour atteindre Sinefon, Junichiro Tanizaki écrivait Éloge de l’ombre, sur la dignité de la pénombre, l’esthétique japonaise et la façon dont certaines choses ne prennent vraiment leur sens que lorsqu’elles sont retirées des projecteurs. J’aurais aimé rencontrer Kenan pour lui offrir ce livre. Tous deux ont créé différents types de lumière afin que les ombres puissent évoluer dans leur petit monde obscur et incertain. L’incertitude n’a sans doute pas déstabilisé Kenan, du moins selon la légende. J’aime à croire que Kenan et moi avons appris que nos décisions sont plus lentes dans la pénombre, et donc plus précises et plus vraies.

Dans un monde post-vérité, la certitude doit être acquise lentement, et la seule façon d’y parvenir est de prendre son temps. Nous avons besoin de plus d’ombres. Les ombres nous rendent notre temps, et cela semble être le seul remède pour lutter contre l’économie de l’attention, faite de mésinformation et de désinformation, qui détourne d’abord notre regard avant de s’installer dans les recoins agités de notre esprit.

Ainsi, chaque matin, je m’installe devant mon ordinateur portable comme j’imagine que Kenan l’aurait fait devant ses petites inventions destinées à personne en particulier, vivant dans la joie de petits rituels construits par des mains attentionnées. Je suis convaincue qu’à une époque qui nous inonde de couleurs et exige notre attention et notre certitude, je préfère protéger les conditions dans lesquelles l’ombre peut survivre. Je ne suis pas sûre que la luminosité ne m’ait jamais dit toute la vérité. La pénombre, elle, pourrait bien le faire.

Traduit de l’anglais par Maï Taffin