Select Other Languages French.

Le roman d’Agri Ismaïl est un tour de force qui capture parfaitement la manière dont nos villes modernes transforment les immigrants en vecteurs économiques.

Hyper, un roman d’Agri Ismaïl

Coffee House Press 2026

ISBN 9781566897471

Après sept heures de route dans ma Corolla trois portes, sous une chaleur étouffante à travers la forêt tropicale de Virginie-Occidentale, j’arrive enfin au consulat suédois de Washington, D.C. pour renouveler mon passeport. La femme au guichet me demande si j’ai vécu quelque part pendant plus de cinq ans. Je lui réponds oui, à Abu Dhabi. Elle me rétorque que je dois prouver que je n’ai conservé aucune autre nationalité, et ce pour éviter de perdre ma nationalité suédoise, car mes liens avec ce pays sont « ténus ». Elle me demande si je suis citoyen des Émirats arabes unis. Je lui réponds que ce n’est le cas de presque personne, pas même ceux qui y sont nés. Elle n’est pas convaincue et exige une preuve de ma non-citoyenneté. Je lui demande s’il existe vraiment un tel document. Elle pense que je fais le malin et me demande comment elle pourrait savoir si je ne cache pas un passeport émirati. J’éclate de rire (ce qui n’arrange pas mon cas) et lui répond de faire une recherche Google. Après avoir délibéré avec ses collègues pendant une petite éternité, elle m’informe que mon passeport ne peut pas être traité pour le moment. J’essaie de résister, en affirmant que cela constituerait une violation de mon visa de travail, que je n’ai jamais eu de problème pour renouveler mon passeport, que j’adore les hot-dogs végétariens à 75 cents d’IKEA, que je serais obligé de partir sans avoir nulle part où aller (en annonçant presque lapidairement que je ne veux pas succomber au cliché du Kurde apatride). Découragé, j’entre dans un état second dans un McDonald’s qui se trouve à proximité et paie 7,29 $ pour l’un des plus mauvais sandwichs que j’aie jamais mangés.1

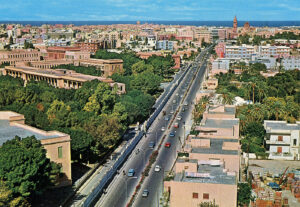

Hyper, le premier roman d’Agri Ismaïl, est sorti au moment où j’étais convaincu qu’une telle expérience ne pouvait être retranscrite sur papier. Pour les non-initiés, les Émirats arabes unis sont une sorte de porte tournante, suivant la tendance mondiale inquiétante qui consiste à caractériser les individus comme de simples variables économiques. Ils contrôlent les conditions (impossibles) d’obtention de la citoyenneté, les droits de la population et sa capacité à se mobiliser, afin de se réserver le droit d’expulser toute personne qui deviendrait ne serait-ce qu’un fardeau minime pour leurs ressources illimitées. C’est le récit qui prévaut dans les histoires et les romans sur le Golfe, et à juste titre.

Mais, comme Hemingway vous l’aurait dit, la littérature n’est pas du journalisme. Il y a une universalité dans cette expérience, en particulier chez ceux qui viennent de régions instables (qui constituent la grande majorité de la population), qui manque dans les gros titres des articles à sensation.

C’est une expérience que moi-même et beaucoup d’autres vivons régulièrement lorsque nous passons d’un continent à l’autre, et découvrons des pays qui professent ouvertement leur position favorable à l’immigration, mais qui nous traitent tout autrement. C’est pourquoi j’ai failli moi-même perdre tout courage lorsque j’ai lu que Noor Naga avait abandonné après avoir passé cinq ans à essayer d’écrire ce qui aurait été son premier roman. L’action se déroule à Dubaï, et elle a eu du mal à « trouver les mots pour décrire des choses pourtant élémentaires », car cela n’avait jamais été fait auparavant.2 En résumé, l’œuvre d’Agri Ismaïl n’est rien de moins qu’un miracle littéraire.

Ce roman kaléidoscopique suit trois frères et sœurs, Siver, Mohammad et Laika, qui tentent leur chance à Dubaï, Londres et New York après la crise financière de 2008. Nous voyons leurs aspirations s’éroder progressivement, chacun dans leur ville respective, jusqu’à ce qu’elles soient réduites à néant, devenant alors méconnaissables et informes. Leur père (fondateur du Parti communiste du Kurdistan), Rafiq Hardi Kermanj, médecin dépressif et sans emploi qui est tombé dans la pauvreté après avoir fui son pays natal, vit de l’aide sociale en Angleterre. L’ironie est presque trop lourde, et pourtant le message du roman est traité avec tant de nuance et de soin que le réduire à une iconographie unique serait lui rendre un très mauvais service.

Au fond, une grande partie de la littérature immigrée traite de la survie économique, définissant le succès et l’échec en termes de carrière professionnelle réussie. Oui, l’argent est au premier plan de l’identité et des échecs de tous les protagonistes de Hyper (et ce de manière paralysante). Mais le roman déploie habilement une double attaque contre les attentes du lecteur, tournant en dérision à la fois les pièges courants de l’autobiographie tragicomique et mélodramatique des immigrants et l’indéchiffrable hypermoderne, truffé de notes de bas de page, non linéaire et multiperspectif. Je ne vous blâmerais pas si vous ressortez la célèbre photo de DFW, où Zadie Smith et Jonathan Franzen discutent lors du Le Conversazioni 2006, pour voir si Ismaïl ne se cache pas à l’arrière-plan avec un Daiquiri Hemingway et un Moleskine.

Prenons le début de Hyper, où nous rencontrons sa protagoniste (c’est discutable), Siver. Nous sommes immédiatement attirés par elle, quand son mari (et futur ex-mari) Karim annonce avec désinvolture son intention de prendre une deuxième femme, une adolescente de 18 ou 19 ans avec qui il travaille au bureau. D’abord, elle rit et pense qu’il plaisante, avant de réaliser qu’il est sérieux. « Elle ne se souvenait pas avoir réellement envisagé de partager son mari avec une autre femme, mais elle ne partit pas immédiatement », écrit Ismaïl. C’est l’une des nombreuses phrases particulièrement perspicaces du livre, qui révèle ici avec justesse le décalage entre la rationalité de Siver et les émotions auxquelles elle a du mal à accéder. Dans les séquences de flashbacks qui détaillent la première rencontre de Siver avec Karim, alors qu’elle étudiait à la SOAS, nous découvrons sa réticence à révéler à ses camarades de classe qu’elle venait d’une banlieue pauvre de Londres, et sa décision de s’identifier comme Irakienne plutôt que Kurde.

Chaque instant montre Siver en train de négocier la manière de présenter son identité et révèle comment son sentiment d’altérité précède et persiste tout au long de son assimilation (ratée) à Dubaï. Cela ne veut pas dire, pour autant, que ses crises ne sont pas exacerbées par la ville elle-même. Loin de là. Nous voyons Siver faire face aux frais de scolarité annuels exorbitants de 20 000 dollars de sa fille de six ans, ravalant sa fierté pour demander de l’argent à son ex-mari afin d’éviter de soumettre sa fille « à un quelconque désavantage à cause de sa fichue fierté ». À mesure qu’elle devient de plus en plus désabusée par la ville, un méta-récit entropique prend subtilement le dessus (à la manière de The Yellow Wallpaper). Siver se résout à vendre des foulards qui coûtent 24 dollars à produire pour 699 dollars au Mall of Emirates et fait une série de rencontres avec des hommes qui la draguent en lui annonçant « spontanément et sans y être invités » ce qu’ils font dans la vie. On trouve des passages sur l’histoire de Fendi, ainsi que de longues réflexions sur Sex and the City, les pingouins qui défèquent dans le Ski Dubai indoor, la police du bonheur en civil qui la harcèle avec des bons d’achat (dans le cadre de l’initiative de Dubaï visant à se classer parmi les villes les plus heureuses du monde), les académies pour croqueuses de diamants où les gens paient mille dollars par semaine pour apprendre à trouver et à garder des hommes outrageusement riches. Les effets de la vie sans le soutien socialiste se font pleinement sentir. Elle est prise d’une crise de panique en écoutant son application de méditation :

Cette anxiété était-elle temporaire ? Elle pensait que non. Après tout, Dubaï était une ville de passage. Ce n’était pas un endroit où l’on était encouragé à rester. Si vous étiez licencié, vous aviez trente jours pour trouver un nouvel emploi, sinon vous deviez quitter le pays.

Et cela continue dans la même veine, tandis que son aliénation du monde, et en particulier de sa fille, persiste et s’aggrave, l’amenant à se demander si elle remplit ses devoirs maternels par obligation contractuelle plutôt que par instinct. La ville est totalement claustrophobe : « Elle ne pouvait pas avoir d’avenir à Dubaï, c’était impossible. »

Cela soulève une question intéressante : la folie est-elle provoquée par l’artificialité de la ville, du Golfe, du gouvernement, d’un gouvernement, du capitalisme, du communisme, du sexe, du genre, du fait d’être une femme, d’être une mère, d’être une immigrante, d’être kurde, d’être une personne, ou simplement d’être ? Cela nous oblige à abandonner notre vision fictionnelle de l’immigration face à l’avalanche d’informations, en particulier dans les chapitres successifs consacrés aux points de vue de Mohammad et Laika, où des diatribes de plusieurs pages sur les banques internationales et la manipulation des marchés boursiers battent leur plein. Des chapitres entiers sont consacrés à la vente de crédits carbone aux compagnies pétrolières. Au début, vous vous surprendrez à prendre émotionnellement du recul, à essayer de dégager des schémas et de construire une thèse interne à partir des éléments mobiles du système. Mais contrairement aux abstractions d’autres romans postmodernes axés sur la finance, tels que JR de William Gaddis, les personnages d’Hyper sont suffisamment développés pour ancrer immédiatement le récit dans une réalité émotionnelle, offrant des portraits douloureusement honnêtes de problèmes qui, en tant qu’immigrant, semblent troublants et familiers : l’isolement social lié à l’exil, les soldes bancaires à deux chiffres, l’érosion des relations avec les amis et la famille restés au pays. Le roman touche le lecteur au cœur et lui donne l’impression d’être monstrueux d’essayer de réduire les personnages au service de sa propre curiosité intellectuelle.

Hyper, comme tous les grands textes postmodernistes, refuse d’être lu simplement. Il n’y a pas d’interprétation globale, de résumé clair ou de message à retenir. Il y a quelque chose d’effrayant dans une fiction écrite avec autant de franchise : elle rend impossible d’ignorer notre fascination morbide pour l’analyse des tragédies, même si nous nous savons bien que les immigrants, et les Kurdes en particulier, ont été transformés en spécimens littéraires, sous-produits de l’apatridie servant de vecteurs politiques et économiques commodes.

Ismaïl, laisse-moi te rendre service et te présenter les prémisses d’Hyper II afin que tu ne passes pas une autre décennie à l’écrire (tu n’as pas besoin de me remercier dans les remerciements, mais tu peux donner mon nom à un chihuahua, fictif ou non) : Siver, Mohammad et Laika (le chien de l’espace cette fois-ci, pas leur frère) se retrouvent, prennent conscience de leurs erreurs et ouvrent un restaurant de kebabs sur le thème marxiste-léniniste appelé Rafiq’s dans le Global Village de Dubaï, avec pour objectif de créer une franchise mondiale afin de mettre fin au capitalisme et de reconquérir le Kurdistan une fois pour toutes. Le véritable Café Riche de Rafiq.

Croyez-moi3, c’est ce que Rafiq lui-même aurait voulu.

traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet

Sources et références

Le style de citation utilisé par Agri Ismaïl dans son roman Hyper m’a semblé être le format approprié pour cette critique :

1 Une grande partie de ce passage est auto-plagiée à partir de mon essai rejeté à trois reprises, On Why a McCrispy from the Capital Costs $7.29 and Other Grievances from a Miserly Kurd (qui sera bientôt soumis à nouveau à The Atlantic).

2 Citation tirée de son interview avec The Common. De plus, If an Egyptian Cannot Speak English et Washes, Prays sont excellents. Je vous invite à les lire.

3 Non.