Select Other Languages French.

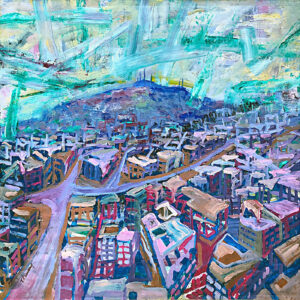

Dans son travail, l’artiste El Mehdi Largo joue avec les perceptions orientalistes de l’Occident. Son œuvre révèle l’humanité et le caractère sacré qui sous-tendent les différences nationales, religieuses et ethniques.

« J’ai dû quitter l’Italie pour devenir italien », explique l’artiste El Mehdi Largo, tout en faisant chauffer de l’eau pour le thé. « Et quand je suis arrivé en France, je suis soudainement devenu arabe. » Il ouvre un sachet de thé et le met dans une tasse. « Mais je suis marocain, c’est un peu plus compliqué. » Il verse l’eau dans la tasse. « Ce que je suis, ce que je prétends être, n’a que peu d’importance par rapport à ce que les autres m’attribuent », dit-il en me tendant le thé fumant.

Une tasse de thé chaud nous fait du bien en cette journée froide et humide dans un quartier calme de la banlieue parisienne, où Mehdi a son atelier, dans lequel s’accumulent ses œuvres d’art et ses objets de collection. Sur une étagère, on trouve une figurine du pape François — « C’était un bon pape ! », note Mehdi en faisant rebondir sa tête — mais aussi des livres, des gravures et deux gilets de sauvetage qui font partie d’une série, décorés respectivement d’un tapis de prière et d’un tissu juif. « Je les commande en ligne, sur Amazon », explique-t-il. « Je les reçois dans ma boîte aux lettres. Jusqu’à ce moment-là, ce ne sont que des objets. Ce n’est que lorsque je les pose sur le sol qu’ils prennent une dimension sacrée. Avant cela, ce ne sont que des choses. »

Non loin des gilets de sauvetage se trouve une œuvre sur laquelle Mehdi travaille actuellement, pour l’exposition collective Between the Silences, We Weave à la Galerie L’Instantanée, dans le 12e arrondissement de Paris. Organisée par le collectif Jeunesses et Mémoires Franco-Algériennes (JMFA), l’exposition a pour but d’explorer les récits intimes et collectifs de l’appartenance et de l’exil.

Cette nouvelle œuvre, une installation qu’il est en train de coudre dans la réalité, s’inspire des bénitiers baroques de Malte et des décorations des églises chrétiennes. Le registre est similaire à celui d’une série précédente intitulée Je suis l’Immaculée Conception, qui présente une dualité tant dans son imaginaire de référence que dans le choix des matériaux : le marbre devient plastique, et la figure de la Vierge Marie évoque les organes génitaux féminins, ce qui n’est en aucun cas une tentative de désacralisation, mais bien au contraire : la révélation d’une interconnexion entre toutes choses, un mélange entre le haut et le bas, entre le reliquaire sacré et l’objet de consommation.

« Le marketing fait revivre les idoles. Il les mâche pour nous, nous pousse à les consommer», dit-il en montrant un détail de l’œuvre : deux logos Nike qui, ensemble, forment un cœur sacré. « Le logo d’Adidas se transforme en couronne de laurier d’un dieu grec, et Mercedes — qui signifie grâce divine — me vend une voiture ! » Il marque une pause d’une milliseconde avant de poursuivre : « Que ce soit la lumière de Dieu ou celle de mon téléphone, tout passe par la rétine. Et ce que je vois n’est que pure interprétation. Ou pure projection. »

L’alter ego de ma damnation

La projection est un bon mot pour décrire les recherches de l’artiste. Une grande partie de son travail consiste à s’attaquer aux projections du monde occidental sur « l’Orient », un sujet qui le touche personnellement. Né au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de sept ans, Mehdi a grandi dans le nord de l’Italie ultra-raciste de la fin des années 90 et du début des années 2000 ; il est arrivé en France à l’âge de dix-sept ans. Au cours de son errance, l’art a fait partie du processus d’identification.

« Je dessinais tout le temps, pour m’acheter un peu de dignité », se souvient-il. « Je montrais mes dessins aux autres enfants, ils disaient : Les beaux dessins de Mehdi, et tout à coup, je n’étais plus le marrocchino. » Un jour, alors qu’il était adolescent, il est entré dans un atelier d’art pour demander un stage. « J’ai menti, j’ai dit que je voulais faire du graphisme commercial. Ils ont vu mon travail et m’ont inscrit à l’école d’art. Deux semaines plus tard, je passais l’examen d’entrée. » Il avait dix-huit ans et se sentait mal à l’aise de demander à ses parents de payer les frais d’inscription, ce qui représentait un sacrifice pour eux à l’époque. « Mais mes parents m’ont dit que c’était le destin. Quelque chose voulait que les choses se passent ainsi », raconte-t-il.

Si sa pratique actuelle s’apparente davantage à l’installation artistique, il est revenu au dessin pour une série intitulée Colombes grises. « À l’époque où je travaillais dans le commerce de détail, tout le monde autour de moi s’identifiait complètement à la marque pour laquelle il travaillait, dans une sorte d’échelle sociale basée sur les marques », se souvient-il. « Le type qui travaillait chez Gucci avait l’impression de pouvoir regarder de haut quelqu’un qui travaillait chez Zara… Je les voyais comme des pigeons essayant de grappiller un peu et de grimper au-dessus des autres. »

Un jour, raconte-t-il, il était assis avec une amie en train de fumer lorsqu’elle a aperçu un pigeon blanc. Elle s’est exclamée : « Oh, quelle belle colombe ! » « Je me suis dit que le pigeon blanc et la colombe étaient génétiquement identiques. Ce sont simplement le mot et notre conception qui changent tout. » Dans chaque dessin d’oiseau, le style et le trait changent radicalement en fonction de son humeur ou de son degré d’urgence. « J’ai pensé à la représentation du Saint-Esprit sous la forme d’une colombe, apportant une partie de l’esprit de Dieu à chaque personne, suggérant ainsi que Dieu est aussi humain que nous. Peut-être qu’au final, chacun d’entre nous est né d’une humeur particulière de Dieu. »

Au cours de ses pérégrinations sur les deux rives de la Méditerranée, certains de ses amis l’ont comparé à une sorte de Corto Maltese. En regardant son profil, on comprend pourquoi, tout comme sa silhouette élancée, la coupe de son pantalon taille haute et sa veste ajustée. Mais il ne s’agit pas du Corto éthéré version Hugo Pratt. Il ressemble plutôt à la version récente dessinée par le dessinateur Bastien Vives, une sorte de Corto Y2K.

Cependant, dans l’imaginaire de la culture pop, ce n’est pas vraiment un marin que l’artiste a choisi comme alter ego, mais un cow-boy. Dans sa pratique artistique, il a créé le Muslim Cowboy, un personnage qu’il incarne comme l’avatar d’une certaine projection de la masculinité et le miroir de la propagande occidentale sur le monde arabe et musulman. « Le cow-boy musulman c’est le gardien de ma dignité », dit-il avec un demi-sourire. « C’est celui qui dit : allez vous faire voir. Vous voulez jouer ? Très bien, jouons selon vos règles. »

Ce personnage, qui apparaît dans différentes œuvres vidéo et photographiques de l’artiste, est né d’un mélange entre les westerns américains, les représentations orientalistes des Arabes comme des figures sexuellement dangereuses et les figures des luttes anticolonialistes. Il s’est inspiré d’Abdelkrim El Khattabi, le leader rifain qui a combattu les Espagnols dans les années 1920. « Avec trois mille hommes, il a mis une raclée à quinze mille Espagnols. » À partir de cette épopée, le cavalier considéré comme un sauvage par le regard colonial devient ici le cow-boy, emblème de la résistance, mais aussi vecteur de stéréotypes culturels.

Dans la série qu’il a créée autour du cow-boy musulman, il déconstruit les différentes idées sur les Arabes forgées par Hollywood au fil des ans. « Quand l’indigène se défend, il est barbare ; quand il est calme dans sa forêt, c’est un petit sauvage mignon qui a besoin d’être éduqué. » Mehdi se souvient du documentaire Reel Bad Arabs, qui retraçait cette évolution : « C’est un soulagement quand on trouve quelque chose qui confirme que notre façon de penser était juste depuis le début ! » dit-il en riant. Pour l’artiste, la politique est toujours un symptôme. Son travail commence au niveau personnel et rayonne vers le collectif. Dans sa vidéo 82, il filme sa grand-mère tout en abordant le sujet de la mort. « À cette époque, quatre-vingt-deux personnes existaient grâce à elle. » La réalisation de cette œuvre l’a amené à réfléchir à la xénophobie comme la peur que les gens ont de « l’autre », comme la peur de son propre héritage. « Je comprends mieux le racisme si je le place dans ce cadre. Cela renvoie à une question de sexualité. Cependant, quand on pense à l’héritage, finalement, le monde dans lequel j’ai grandi a déjà disparu ; l’avenir me ressemble encore moins. »

Pour l’artiste, la politique est toujours un symptôme. Son travail commence dans le personnel et rayonne vers le collectif.

Tout dans l’œuvre de Mehdi gravite autour de ce dialogue constant entre l’esprit et la chair. Il ne rejette aucune religion, mais les traverse toutes à la recherche d’une spiritualité sans icônes. « Ce qui a trahi le christianisme, c’est peut-être la création d’icônes », réfléchit-il. « Une image peut toujours être remplacée par une autre. Dans l’art islamique, Dieu se cache dans la géométrie. »

Juste quatre gars qui marchent

Cette quête émerge d’une des installations de Mehdi qui traite principalement de cette question de l’héritage, ainsi que de la lutte existentielle qui lie l’humanité. L’œuvre « Et moi j’étais exactement ici ! » consiste en une boîte dans laquelle le spectateur peut mettre la tête pour regarder un espace doré, qui rappelle les plafonds baroques, dans lequel deux miroirs créent une illusion fascinante de profondeur et de symétrie. À l’intérieur de la boîte se trouve une photographie : le père de l’artiste, à l’époque où il vendait des cigarettes à Turin.

« En 2012, je suis allé à Turin, à l’endroit même où mon père vendait des cigarettes. J’ai trouvé l’endroit où il cachait ses cigarettes, j’ai pris une photo et je la lui ai rapportée. Il l’a tournée entre ses mains et m’a dit : « J’étais exactement ici. »

L’œuvre a été initialement conçue pour une exposition intitulée Italians in Paris. C’était la première fois que l’artiste s’interrogeait sur le fait qu’il avait dû venir à Paris pour être reconnu comme Italien. Le texte de présentation de l’exposition faisait référence au peintre métaphysique De Chirico. Dans ses explorations autour de Turin, Mehdi a commencé à retracer non seulement les pas de son père, mais aussi le parcours parallèle de De Chirico qui, dans ses propres pérégrinations, a été profondément inspiré par une autre figure célèbre qui résidait à Turin : Nietzsche.

« De Chirico s’y est rendu, en quelque sorte, à la recherche de Nietzsche. Il a déclaré dans des interviews qu’il pouvait ressentir ce que Nietzsche ressentait. Et je me suis dit : Bon sang, c’est drôle ! C’est cette idée de recherche, de retour sur les lieux, de quête de sens. Parce qu’en réalité, nous, les immigrants, les nomades, qui suivons le soleil couchant vers l’exil, nous sommes les chercheurs ultimes de sens. Nous sommes des philosophes liés à la matière, la mettant en pratique par nécessité, par soif de connaissance. Le philosophe prend son temps ; l’artiste, le véritable artiste, est également dans cette quête.

« Et toutes ces étiquettes, immigrant, artiste, philosophe, fils d’immigrant, ne sont que des statuts que nous ou la société collons pour essayer d’exister d’une manière ou d’une autre. Mais avant tout, nous ne sommes rien d’autre que de la chair qui marche. De la chair qui ne peut comprendre pourquoi elle marche, pourquoi elle est consciente d’elle-même, pourquoi elle se regarde dans un miroir. Et dans ce regard, elle réalise qu’elle existe. Et moi, fils d’immigré, artiste, je pense à nous quatre, marchant. Juste quatre gars, marchant. »

El Mehdi Largo, né en 1992 à Mohammedia, au Maroc, est un artiste qui partage son temps entre Paris et Mansouria, au Maroc. Diplômé de l’École supérieure des beaux-arts du Mans, il avait besoin d’un atelier et s’est fait passer pour un étudiant afin de passer deux ans aux Beaux-arts de Paris jusqu’en 2020. Son approche précise et ancrée dans la réalité englobe la photographie, la vidéo, l’installation et le textile.

À travers son art, El Mehdi explore des thèmes tels que l’étrangeté, la vie et la mort, façonnés par les cinq langues qui ont influencé sa vision du monde en Italie, en France et dans son Maroc natal. En 2020, il a été sélectionné pour l’exposition Jeune Création à la galerie Thaddaeus Ropac à Pantin et a participé à des expositions majeures telles que Transport commun au siège de la Société Générale. Sa présence internationale s’est développée grâce à des salons tels que Abu Dhabi Art Fair, Menart Fair et 1-54 Marrakech.

Récemment, animé par le désir de rendre la culture plus accessible et de s’engager auprès de sa communauté, Largo a fondé Dar El Warata, une résidence artistique dans le village de sa grand-mère.

Parmi ses expositions personnelles, citons La mascarade du chemin du mauvais sous la rose à la Cabanne Georgina à Marseille (2023), Dada au Consulat Voltaire à Paris (2021), Colombes grises à la Galerie Jeune Création à Romainville (2020), Take Over MACAAL à Marrakech (2019), Fils de Harrag au Lycée Yourcenar au Mans (2016) et Tandem à la Galerie du CROUS à Paris (2016). Il a également été présenté dans des publications telles que Artaïs Contemporary Art et Brut Afrique.

Traduit de l’anglais par Maï Taffin