Select Other Languages French.

L’écrivaine Mai Al-Nakib nous offre sa critique des mémoires évocateurs de Salman Abu Sitta récemment republiée par AUC Press. : Mapping My Return, seuls mémoires écrits en anglais par un arabe palestinien ayant grandi dans le district de Beersheba avant 1948.

Mapping My Return: A Palestinian Memoir, de Salman Abu Sitta

AUC Press 2025

ISBN 9781649034359

Les cartes ont toujours eu quelque chose de magique pour moi. Des représentations miniatures et schématiques de masses géographiques physiques. Un rectangle soigneusement plié, glissé dans une poche ou un sac à main, qui indique notre position actuelle dans le monde, notre orientation future et qui, si besoin, garantit que nous rentrions chez nous. Pour quelqu’un dont le sens de l’orientation est peu fiable, les cartes ont souvent été une source de réconfort et, lorsque j’étais perdue dans une ville inconnue au beau milieu de la nuit, elles m’ont toujours permis de rentrer chez moi en toute sécurité.

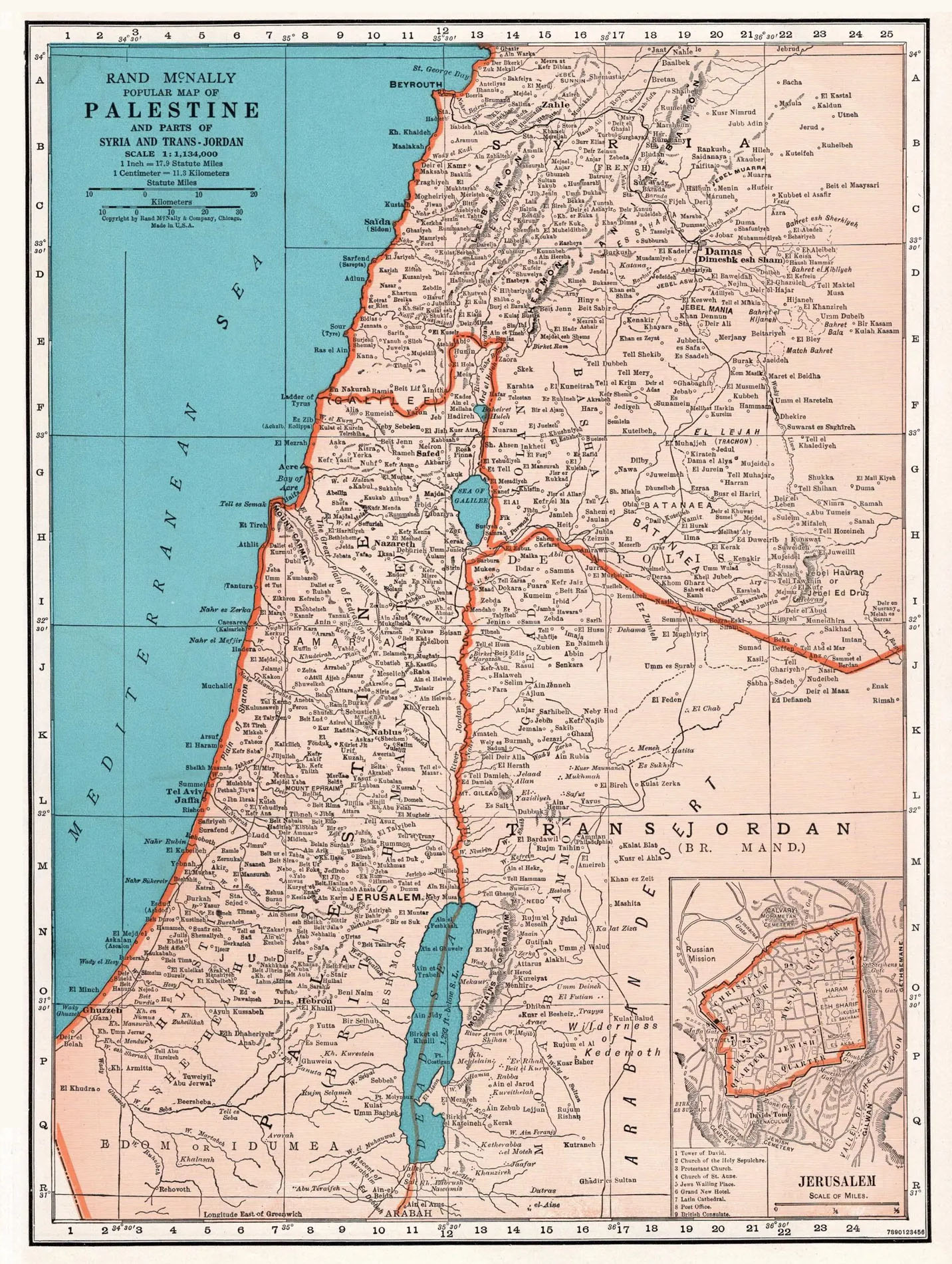

Mais les cartes, comme l’admet volontiers Salman Abu Sitta, auteur de Mapping My Return: A Palestinian Memoir, sont plus que de simples repères ou des faits neutres que nous consultons pour confirmer ou corriger notre position dans le monde. Les cartes sont aussi des récits du passé, du présent et de l’avenir. Elles sont de puissantes chroniques de la présence et de l’absence, de la propriété et du vol, de la vérité et du mensonge. Sous la conquête coloniale européenne, les cartes étaient des registres d’accaparement de terres utilisés pour légitimer les titres de propriété, l’extraction des ressources et l’expulsion ou l’effacement des habitants autochtones. Edward Said identifie la publication massive de Napoléon, Description de l’Égypte, produite par une armée de chercheurs qui l’ont accompagné lors de son expédition militaire en Égypte à la fin du XVIIIe siècle, comme essentielle à cet égard. « Pourtant, écrit-il dans Culture et impérialisme, la plupart des historiens de la culture, et certainement tous les spécialistes de la littérature, n’ont pas remarqué les annotations géographiques, les cartographies théoriques et les représentations cartographiques du territoire qui sous-tendent la fiction occidentale, l’écriture historique et le discours philosophique de l’époque » [italiques dans l’original]. L’importance de la notation géographique, des cartographies théoriques et des relevés topographiques pour les revendications de supériorité européenne et, par conséquent, leur possession ostensiblement légitime de ce territoire a également été éludée, répète Said. C’est contre cette omission délibérée que s’inscrivent les mémoires provocateurs et captivants d’Abu Sitta, qui remporte d’ailleurs un vif succès.

Mapping My Return, publié pour la première fois en 2016 par les Presses de l’Université américaine du Caire, a été réédité cette année avec une nouvelle postface de l’auteur. Ces mémoires visent, d’une part, à « raconter le long périple d’un réfugié qui tente de rentrer chez lui » et, d’autre part, à « donner un visage à l’ennemi invisible » qui l’a chassé, lui et sa famille, de leur maison ancestrale en mai 1948, alors qu’il avait dix ans. Ces mémoires ont un troisième objectif, qui se montre intransigeant : « servir de feuille de route pour le retour dans notre patrie ». Ce troisième objectif n’est pas une simple phrase rhétorique et idéaliste. Abu Sitta est un ingénieur tout à fait accompli, et c’est avec la précision structurelle et la clairvoyance d’un ingénieur qu’il est capable d’élaborer un plan de retour viable. À la lecture de ce plan, même face aux horreurs incessantes du génocide à Gaza et du nettoyage ethnique en Cisjordanie, on ne peut s’empêcher d’être convaincu que la cartographie imaginative d’Abu Sitta peut se concrétiser et se concrétisera. Pour cette seule raison, ses mémoires, qui tombent à point nommé, sont indispensables.

Salman Abu Sitta est né en décembre 1937 dans sa ville bien-aimée d’al-Ma’in, où onze générations de l’illustre famille Abu Sitta ont cultivé plus de six mille hectares de terres fertiles. La date exacte de sa naissance n’a pas été enregistrée, mais on lui a « toujours dit qu’elle remontait à l’époque de la grève générale, ou de la révolte arabe », ce le prédestinait ainsi à une vie de résistance. À bien des égards, ces mémoires sont autant ceux d’al-Ma‘in et de la famille Abu Sitta que ceux de Salman lui-même.

Le premier chapitre, précédé d’une carte de la Palestine datant de 1945-1948, puis d’une carte d’al-Ma’in datant de 1948-1950, s’intitule « La source (al-Ma’in) » et nous apprend tout sur le monde idyllique dans lequel le jeune Salman est né. Outre les terres agricoles utilisées par sa famille pour cultiver du blé, de l’orge et du maïs, son père plantait également des figues, des raisins, des amandes et des abricots dans le karm, ou verger, à côté de leur maison familiale. De plus, ils possédaient, entre autres propriétés en Palestine et en Égypte, un bayyara, ou verger d’agrumes, à Deir al-Balah, près de la mer, construit par son arrière-grand-père Saqr en 1844 et où la famille se rendait l’été. Il décrit avec une minutie extrême le paysage d’al-Ma’in dans toute sa splendeur printanière luxuriante. Les prairies environnantes deviennent « un tapis vert », recouvert « d’anémones cramoisies, de coquelicots écarlates, de marguerites jaunes et de chrysanthèmes jaunes et blancs ». Le ciel est rempli d’oiseaux : « moineaux, alouettes, étourneaux, bulbuls et cigognes », et son préféré, « le qerqizan, avec sa longue queue bleue et sa démarche majestueuse ». Il décrit le vent qui souffle dans les champs de blé et d’orge, bien plus prolifiques que ce dont on a besoin pour nourrir les habitants d’al-Ma’in, le surplus est donc vendu aux Britanniques pour un profit considérable. Le jeune Salman s’intéresse aux vaches et à leur lait sucré, aux nobles chevaux et aux troupeaux de moutons, aux melons rouges et jaunes, aux fruits du cactus qui entoure le karm de son père. Il y a un moulin à farine, une pompe à diesel et un puits de 95 mètres, d’énormes granges et de grands hangars, ainsi que la si importante école, fondée par son père en 1920. Il raconte le rythme d’une journée ordinaire à al-Ma’in, citant les noms des personnes qui travaillaient la terre et possédaient des magasins dans le centre. Il se souvient des jolies thobes brodées que portaient les femmes, des danses pendant le Samer, la fête des récoltes, des courses de chevaux où les garçons enthousiastes rivalisaient pour attirer l’attention des filles célibataires. Abu Sitta transmet de manière vivante un sentiment d’appartenance et d’ancrage à al-Ma’in, celui d’avoir grandi dans le confort et la liberté d’être un enfant, avec l’histoire de générations derrière lui et la promesse d’un avenir meilleur.

Les détails ont leur importance. Ceux d’Abu Sitta ne sont pas n’importe quelles fleurs ou fruits, ni n’importe quelles terres ou ouvriers agricoles. Les noms ont leur importance, car Abu Sitta, dans son récit, ne cherche pas seulement à évoquer un passé lointain, mais aussi à revendiquer définitivement le paysage dans lequel ce passé s’est déroulé. En nommant les choses avec précision, il réfute également les fausses allégations, les mythes et les démolitions et effacements délibérés des villages, des propriétés et de la présence palestiniens par les sionistes conquérants. Pour ce faire, il utilise non seulement des documents locaux et coloniaux, mais aussi sa propre mémoire et celle de ses connaissances personnelles. La spécificité de ces souvenirs légitime sa revendication en construisant une carte de ce qui était autrefois et en servant simultanément de modèle pour ce qui peut être et sera à nouveau. Toutefois, ces mémoires ne se lisent pas comme un éloge nostalgique d’un paradis perdu (aussi brutale et violente que fut cette perte, comme Abu Sitta la décrit avec force de détails spécifiques dans les chapitres suivants), mais plutôt comme une célébration exubérante et confiante de la propriété légitime qu’il a sur cette terre. Il n’y a aucune ambiguïté quant à l’appartenance d’al-Ma’in. Comme il l’affirme :

n’aurais jamais imaginé que je ne reverrais plus jamais ces lieux, que je ne pourrais plus jamais retourner dans ma ville natale. Les événements de ces deux jours [lorsque al-Ma’in a été capturé par les sionistes] nous ont propulsés dans l’inconnu. J’ai passé le reste de ma vie dans un long et sinueux voyage de retour, un voyage qui m’a conduit dans des dizaines de pays au cours de décennies d’itinérance et qui a transformé mes cheveux noirs en cheveux gris. Mais comme un boomerang, je connaissais la destination finale, et je savais que le seul moyen d’y parvenir était la route du retour que j’avais décidé d’emprunter.

L’histoire personnelle d’Abu Sitta, dépossédé de ses biens et vivant dans le shatat — « la dispersion en exil » —, est principalement racontée de manière chronologique. Mais comme la vie privée de cet individu, à l’instar de celle de tout Palestinien, ne peut être dissociée de la terre et de l’histoire de la Palestine elle-même, il y intègre de manière fluide des retours temporels qui fournissent le contexte et les informations nécessaires. Cela ne perturbe en rien le déroulement ni l’intimité du récit personnel. Au contraire, cela permet de donner vie à l’histoire à travers sa généalogie, ou nasab, en plus de la vie, des actions et de la mort des membres de sa famille immédiate, qui ont combattu en 1914 contre les Britanniques, puis pendant la révolte arabe, puis à nouveau en 1948 contre le vol de leurs terres par les sionistes, et dans les années suivantes contre l’occupation. Abu Sitta retrace l’histoire des membres de son clan ainsi que celle de nombreux autres Palestiniens à travers les pierres angulaires et les ruines, les puits et les paysages, la salle des cartes de la Royal Geographical Society et d’autres bibliothèques et librairies à travers le monde, des articles de journaux et de revues, des récits de voyage et des textes historiques de toutes sortes, des lettres, des témoignages, des interviews, des traditions familiales racontées autour du shigg, ou foyer, ainsi que des souvenirs personnels. Abu Sitta est un chercheur tenace, qui suit chaque indice, ne néglige aucun détail, mais l’expression de cette recherche approfondie — à l’instar des meilleurs romans — est vivante et captivante, ce qui rend la lecture passionnante.

Comme celle de tant d’autres Palestiniens, l’histoire d’Abu Sitta est marquée par les déplacements : d’al-Ma’in au Caire, puis au Koweït, à Londres, à Ontario, avant de revenir au Koweït, où il réside aujourd’hui, préparant son retour en Palestine. Malgré des pertes et des traumatismes incommensurables, l’histoire d’Abu Sitta est une histoire de détermination, de travail acharné et de réussite. C’est un étudiant brillant, major de sa promotion, titulaire des diplômes les plus prestigieux, qui excelle tant dans le monde du travail que dans celui de l’enseignement, où qu’il se trouve. Il élève deux filles avec sa femme bien-aimée. Il se fait des amis partout dans le monde, auxquels il reste fidèle. Et à travers tout cela, il poursuit son engagement politique en faveur de la Palestine, sans jamais renoncer au droit des Palestiniens à retourner chez eux.

L’un des chapitres les plus émouvants des mémoires d’Abu Sitta raconte son voyage de deux semaines en Palestine en 1995, accompagné de sa fille Rania. « J’ai décidé de visiter ma patrie et de voir de mes propres yeux la terre que je connaissais et que j’avais cartographiée pendant toutes ces années. À quoi ressemble-t-elle aujourd’hui ? Après avoir passé des années à étudier ses cartes, je me demandais si je la reconnaîtrais. Quelle serait ma réaction en voyant la même terre que je connaissais, mais avec des visages et des langues inconnus dans nos rues ? » Ils voyagent avec un chauffeur palestinien qu’ils ont engagé et qui parle hébreu. De Jérusalem à Naplouse, Jénine, Tibériade, Safed, les champs de Galilée, Nazareth, Acre, Haïfa, Jaffa, al-Ma’in, Gaza et de nombreux villages démolis entre. Il les montre à sa fille comme étant les sites de massacres ou de batailles. À Haïfa, où réside la famille de sa femme, qui possédait de nombreuses propriétés dans cette ville et dans les villages côtiers voisins, ils localisent la résidence familiale à l’aide d’une petite photo de sa femme, âgée de deux ans, assise sur son escalier en pierre.

Le bâtiment est aujourd’hui un bureau d’audit occupé par des étrangers. Abu Sitta et sa fille sont autorisés à entrer dans leur propriété volée, et il imagine la vie qui s’y déroulait autrefois : « Nous avons vu le haut plafond, les magnifiques carreaux décoratifs. L’air était imprégné de souvenirs. Il suffisait d’ajouter quelques canapés à l’ancienne, une table avec une tasse de café turc, pour imaginer la tante Mariam de ma femme sortir d’une autre pièce pour nous saluer. Je me souviens d’elle, grande et très belle. On l’appelait “la fille du pacha”. Rania est bouleversée et en larmes. L’un des auditeurs lui dit : “Vous serez contente : cette maison figure sur la liste des bâtiments préservés. Elle sera traitée avec le plus grand soin.” » Le mémoire comprend cette photo de la mère de Rania, enfant, assise sur l’escalier en pierre avec son oncle, et, à côté, une photo de Rania — propriétaire légitime de ce bâtiment entretenu mais néanmoins volé — assise sur ce même escalier, son père à ses côtés. Un jour, comme l’affirme tout ce mémoire, Rania récupérera physiquement sa maison, comme Abu Sitta l’a déjà fait de manière narrative.

À al-Ma‘in, la vieille clôture de cactus reste obstinément en place, bien que le karm et tous ses arbres fruitiers aient disparu. « C’est ma terre, c’est ma maison, c’est mon lieu de naissance, c’est mon être, c’est mon identité que j’ai emportée partout avec moi. Ce sera mon dernier lieu de repos. » Abu Sitta s’agenouille sur le sol et embrasse sa terre — qui sera sienne pour toujours, peu importe le nombre de décennies qui passeront, peu importe le nombre de kibboutzim qui tenteront de la coloniser. Dans ce qui était autrefois la cour de l’école construite par son père, la première du district de Beersheba, seul « le fidèle eucalyptus » reste debout. « Je me souviens avoir joué autour de cet arbre, se rappelle Abu Sitta, avoir grimpé dessus et m’être écorché les genoux. Pendant la récréation, c’était le centre de nos jeux. Aujourd’hui, ses branches sont nues. Il a l’air désolé et abandonné. » Il emporte avec lui « deux poignées de cette bonne terre qui nous a nourris, qui a été témoin de notre naissance et qui, après une longue vie, devient notre refuge éternel ». Sur ce dernier point, Abu Sitta ne vacille jamais, et, une fois de plus, nous le croyons. Il reviendra.

La manière dont il s’y prend pour accomplir cet exploit transforme ce récit personnel, qui passe de simples mémoires à un plan d’action audacieux. En plus d’être un ingénieur compétent, Abu Sitta est un cartographe hors pair, un universitaire doué, ainsi que le fondateur et président de la Palestine Land Society, « une société savante indépendante à but non lucratif dédiée à la recherche et à la collecte d’informations sur la Palestine, sa terre et son peuple ». Il est l’auteur de nombreux atlas : The Atlas of Palestine (1871-1877), The Atlas of Palestine (1917-1966), Atlas of Palestine: Land Theft by the Jewish National Fund, et The Return Journey: A Guide to the Depopulated and Present Palestinian Towns and Villages and Holy Sites. Ces atlas sont des ouvrages volumineux, minutieusement documentés, qui rivalisent avec le poids de la Description de Napoléon. Ce sont des cartes fondées sur des preuves, historiquement exactes, qui, par leur spécificité et leur taille même, sont impossibles à ignorer ou à contester. Bien que chaque atlas, à sa manière, dément les nombreux mensonges, mythes et effacements sionistes concernant la terre de Palestine et ses habitants ancestraux, c’est le dernier atlas, The Return Journey, qui est le plus imaginatif parmi les travaux cartographiques de résistance d’Abu Sitta. Il constitue ce que Denis Wood appelle « un atlas narratif », qui raconte une histoire que nous pourrions autrement négliger.

Après la capitulation amère de 1993, qu’a été le « canular du siècle » d’Oslo, Abu Sitta, frustré, « après avoir passé des semaines à étudier des cartes, des statistiques et des chiffres », fait cette découverte surprenante, qu’il partage avec un ami : « Israël est vide ». Il poursuit en expliquant : « Au moins 90 % des sites sont vides. Bien sûr, le paysage a beaucoup changé, mais le fait est que la majorité du territoire est vide. » Cela implique que le retour des Palestiniens serait logistiquement possible. Abu Sitta commence à travailler sur son « plan de retour » détaillé, qu’il publie en 1999 sous le titre Palestinian Right to Return: Sacred, Legal, and Possible.

Dans la nouvelle postface de ses mémoires, Abu Sitta explique les résultats de ses recherches approfondies sur le territoire :

Nous avons constaté que 87 % des Juifs d’Israël vivent dans 55 localités sur 924, soit seulement 5 % du nombre total de localités. La superficie qu’ils occupent n’est que de 1 400 kilomètres carrés, soit 6 % de la superficie d’Israël. Cela signifie qu’Israël est pratiquement vide, à l’exception de trois cantons : Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem-Ouest. Cela signifie également que les Palestiniens peuvent rentrer chez eux sans déplacement majeur des Juifs désireux de vivre en paix dans une Palestine libre.

L’atlas The Return Journey illustre en détail ce plan de retour, « étayé par des cartes et des chiffres, notamment l’identification des villages d’origine des réfugiés dans tous les camps, la longueur du trajet de retour entre tous les camps de réfugiés et les villages d’origine, ainsi que la durée du trajet ». Les réfugiés parcourront entre zéro et 35 kilomètres maximum pour rentrer chez eux. Cela semble être un miracle, mais c’est un miracle qui s’avère possible.

Le projet ne s’arrête pas là. Abu Sitta a également organisé un concours, qui en est maintenant à sa neuvième édition, destiné aux diplômés en architecture palestiniens, qui doivent choisir l’un des 550 villages palestiniens détruits et « élaborer un plan de reconstruction complet, basé sur les plans des maisons d’avant 1948, et le projeter dans l’avenir avec une population accrue et des équipements modernes complets ». Abu Sitta, la Palestine Land Society et les jeunes étudiants qui travaillent sur ces plans de reconstruction n’attendent l’autorisation de personne. Ils agissent contre le génocide et le nettoyage ethnique, contre le mythe selon lequel la Palestine était une terre sans peuple (révélant au contraire que c’est Israël qui est en réalité largement dépeuplé), contre l’occupation des terres arabes palestiniennes par des Européens de l’Est étrangers qui n’ont aucun lien avec celles-ci, contre l’indifférence méprisable des dirigeants mondiaux. Ils agissent avec courage et audace, avec la justice de leur côté et le soutien de millions de personnes dans le monde.

Les mémoires réédités d’Abu Sitta, ainsi que ses écrits universitaires et, en particulier, ses atlas narratifs, composent ensemble une cartographie imaginative du retour. Son œuvre formidable s’ajoute à l’avalanche de recherches, d’études, d’articles journalistiques, de mémoires, de poèmes, de romans, de films, d’œuvres d’art, de musique et de réalisations palestiniens exceptionnels dans tous les domaines imaginables, provenant des quatre coins du monde, d’hier et d’aujourd’hui, pour former ensemble une marche vers le retour qui n’est pas négociable. Il ne s’agit pas seulement d’une question de résilience ou d’aspiration idéaliste, mais plutôt d’un mouvement concret vers un retour inévitable et irréversible. Abu Sitta présente son argumentation de manière éloquente et convaincante et, dans l’obscurité de ces jours de génocide, nous serions inhumains de ne pas le croire et de ne pas agir rapidement pour concrétiser son plan si juste.

Traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet