عند أحد الحواجز تتلاشى الأمنيات والأحلام، تكتب ابتسام عازم قصة قصيرة عن الواقع اليومي المعاش في الداخل الفلسطيني، لمحة قصيرة تصف حدثًا يوميًا متكررًا.

1

يخترع الانتظار في هذا البلد وقتًا خاصًا به. قد ينتظر المارة ساعات لقطع حاجز. يشعرون أنهم يقضون نصف أعمارهم واقفين أمامه يوميًا لكي يعبروا من فلسطين إلى فلسطين. هناك موت بطيء في هذا الانتظار، كأنه حكم سرّي بالإعدام. وأحيانًا يستغرق قطع نفس الحاجز تحت أعين نفس الجنود المدججين بالسلاح عشر دقائق لا أكثر. وكأن الهدف من الحواجز هو سرقة الوقت منهم أو تذكيرهم أنهم يعيشون في الوقت الضائع. ولا يدري المارة ما إذا كانت يد القدر العبثية التي امتدت لتوفر عليهم الوقت، ستقودهم إلى موعد مع حظ أو قدر خبيث ينتظرهم على الجهة الأخرى من الحاجز. ولعلها ستأخذهم إلى يوم رتيب آخر، يقطعونه وهم يبحلقون في وجه انتظار آخر.

كانت سماء ذلك الصباح شديدة الصفرة خالية من أي غيمة. وحدها الشمس حرة تذهب حيث تشاء. يلتصق الناس بعضهم ببعض وهم يقفون بالصف وكأنهم يحاولون اختصار المسافة كي يصل دورهم بسرعة أمام الجندي الذي سيتفحص أوراقهم على الحاجز. ظهور مقوسة، وأقدام اهترأت أحذيتها، ووجوه سبقت عمرها فكبرت دون أن تدري. أما العمارات في الأفق البعيد فقد زادها دخان السيارات الذي علق بها شحوبًا في تشابهها الهندسي كعلب الأحذية. شيدت على عجل وبأسعار متضخمة تريد عبثًا أن تشبه ناطحات السحاب. من أين يأتون بالأموال لبناء عمارات أغلبها قبيحة، وسط حالة اللاحرب واللاسلام هذه؟

عمارات بنيت في زمن البلاستيك. كأن أكياس البلاستيك تنمو على قارعة الطريق من كثرة ما تتطاير في كل مكان. حتى الزهور والنباتات التي تزين كثيرًا من البيوت أصبحت من البلاستيك. بموازاة طابور البشر الذين يقطعون الحاجز راجلين، هناك طابور من السيارات تتزاحم هي كذلك على وصول دورها. سيارات تكدس الغبار والتراب على جسدها وزجاج نوافذها حتى بدا ولوهلة كأن وظيفتها جمع الغبار.

بين صخرتين على حاشية الطريق المعفَّر نبتت زهرة الصفيرة وكأنها غافلت الجميع. لكنها هي الأخرى تراقب الحاجز ومن حوله. لا يلحظ المنتظرون ولا الجنود الغرباء وجودها. وحدهم بائعو العلكة الصغار واللحوحون الذين يحومون حول السيارات كانوا يلمحونها وهم يبحثون عن جملة جديدة تدغدغ مشاعر الزبائن المحتملين.

2

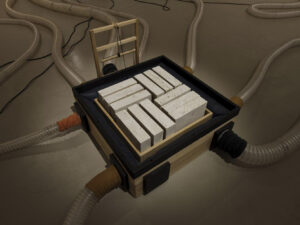

تشبث بسلاحه كأنه يمسك بحبيبته بين ذراعيه. ارتفع ضجيج المروحة السوداء الصغيرة التي علقها بالعمود الخشبي إلى يمينه. انتبه لأول مرة أن ضجيجها لا يناسب حجمها الهزيل. أطارت المروحة بعض حبيبات العرق الذي تجمع على جبينه وهو يطل من برج المراقبة على الحاجز. صحراء من الأسمنت والبشر. هكذا كان يصف المكان عندما يسأله أحدهم. لم تقنعه رسومات الغرافيتي، التي تلون الجدار الكونكريتي حول الحاجز، بأن لصحراء الأسمنت حكايات لا يسمعها. يراقب بحرًا من السيارات والبشر، أو لعلهم هم الذين يراقبونه دون أن يدري.

أبعد عينيه عن الناظور ووضع بندقيته التي كان يحتضنها جانبًا. استقام في وقفته ومد ذراعيه وحركهما إلى الأمام والخلف وكأنه يمط جسده. نفض التعب بعيدًا عنه، كما كان يفعل في شقته البعيدة وتذكر قطه الأسود. استراح لعشر دقائق ثم عاد إلى ناظور سلاحه وعادت لعبة الاحتمالات. لا توجد حدود للأهداف المحتملة. فأي شخص أو سيارة يمكن أن يكون هدفًا. تتشابه الوجوه عبر الناظور. كم يبلغ من العمر هذا الجندي الإله؟ أليس القناص إلهًا؟ عشرون عامًا أو حفنة من السنوات بعدها، لا أكثر. إله شاب إذًا. كان قناصًا والقناص إله. يمكنه أن يقرر بحركة زناد من ستكتب له الحياة ومن ستقطف منه. وتنتهي حكاية الناس والأشياء قبل أن تتفتح. تنتهي في اللحظة التي تستقر بها رصاصة داخل جسد دافئ. تنتهي بالنسبة إليه على الأقل.

تصور أن تنجو من قبضة الموت صدفة دون أن تدري حتى أنك نجوت. دون أن تتمكن من الانتشاء برعشة النجاة. أن تنجو، لأن أصابع قناص استراحت فجأة، بعدما ذكره نسيم خفيف لامس وجهه بلحظة مع حبيبة بعيدة، فاسترخت فرائصه أثناء مرورك ولم يستغرب حركاتك المتوترة التي لم تدرِ بها أصلًا، فتنجو هكذا صدفة وقد تقتل صدفة لحركة من إصبع قناص. هي الصدف إذًا. كانوا أهدافًا تتحرك وشعر أنها خط يزحف نحوه. «يريدون المرور عبر الحاجز. كلما أسرعنا بتسهيل مرورهم ازدادت أعدادهم!

كانوا كالنمل الزاحف، كأنهم يخرجون من بطن الأرض. وكأن الأرض تلدهم فورًا». كيف له أن يعرف ما الذي يخبئه هؤلاء تحت ملابسهم أو عباءاتهم؟ قد تكون أحزمة ناسفة. قال بصوت واثق.

هو أيضًا، جندي آخر «لا يحب الحرب»، ويتناسى أنه صنعها… وسيكتب كتبًا في المستقبل عن حرب كان ضحيتها، أو هكذا سيقول.

3

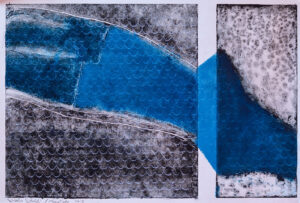

يخترع الزمن في هذه البلاد وقتًا خاصًا به. لاحظ شابة رشيقة القوام تقف في الطابور. تفحّص وجهها عبر ناظوره. ساح شيء من كحلها عن جفنيها. تتشبث بحقيبتها الزرقاء المعلقة على كتفها. تحتضنها تحت إبطها، وكأنها طفل سيفلت منها بأي لحظة. خرجت من الطابور، تقدمت عدة خطوات تجاه حاجز الجنود ثم توقفت. التفتت يسارًا وتحدثت إلى أحد المنتظرين. لم يقل شيئًا وهز كتفيه ورأسه في حركة تدل على أنه لا يعرف الإجابة على سؤالها. فتحت حقيبتها وأخرجت هاتفها ونظرت إليه. عادت إلى الطابور. رفعت رأسها نحو السماء وزفرت بوجه الشمس. لم يمر كثير من الوقت وعادت لتقف على رؤوس أصابعها في محاولة لترى، من فوق بحر الرؤوس الذي أمامها، لماذا لا يتحرك الطابور بشكل أسرع. تلفتت حولها، تحدثت مع شابة أخرى تنتظر. لم تستمر المحادثة طويلًا أخذت نفسًا عميقًا. بدأت قطرات العرق تبقع قميصها الأزرق السماوي. بدا لها الطريق حزينًا بلونه الرمادي المغبر. «تصبح الطرق قديمة وتزداد حفرها، هذا كل ما في الأمر، فهي لا تحزن أو تتعب. يلبس الناس الطرق أكثر مما تتحمل من مشاعر ومعانٍ. الطريق طريق». قالت لها أختها أحلام مرة… وضحكتا. تشتاق إليها كثيرًا. لم تلاحظ، كبقية المارة، الصفيرة التي نبتت بين صخرتين على ناصية الطريق تراقب الحاجز وبائعي العلكة الذين حفظوا سرها ولم يقطفوها. الشمس تحرقها. نسيت أن تضع واقي شمس. لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار. لماذا يعذبوهم ويتركوهم ينتظرون؟ لا أحد يعرف عذاب الانتظار.

نفد صبرها.

4

كل شيء توقف، إلا جسدها، تهاوى أر اًً. رصاصة واحدة كانت كافية ليهوي جسدها فجأة على الأرض. كان الصمت، وهو خلفه إله بهيئة قناص. وكأن اللحظة تجمدت. توقف بائعو الترمس والقهوة والمناديل والعلكة عن التدليل على بضائعهم بصراخ أو نغمات غريبة على أذنه لا يفهم منها شيئًًا. وأطفأ أصحاب السيارات محركات سياراتهم، وتحركت رؤوس الواقفين في الصف لتبحث عن مصدر صوت الرصاص. جميعهم كتموا وكأن الرصاصة ضربتهم جميعًا. وكأنها قفزت من جسد إلى آخر وأخرستهم. خرست كذلك زمامير السيارات التي كان أصحابها قد ضاقوا ذرعًا بالانتظار. وعاد الجنود الذين كانوا يدققون ببطاقات الهوية خطوة إلى الوراء وهم يقبضون على أسلحتهم باحثين عن مصدر إطلاق النار.

كانت قد خرجت من الطابور. اقتربت من الحاجز، مشت بخطوات واثقة، هكذا قال للمحقق، «وكأنها أرادت أن تقتل!» «بدأت تمشي بسرعة نحو الجنود على الحاجز»، هكذا قال. صرخ الجندي عليها لكي تتوقف قبل الوصول إلى الحاجز. قال لها: «ستوب! ستوب!» لم يقلها بلغتها، ولكن هل من شخص في العالم لا يعرف كلمة «ستوب»؟ كتب في تقريره. المحكومون بالانتظار، الذين وقفوا مثلها على الحاجز، قالوا أشياء مخالفة تمامًا. لكن لم يسألهم أحد عن روايتهم، ولا حتى الصحفي الأجنبي الذي كان يأتي أحيانًا ويسألهم عن بعض التفاصيل حول بعض الأمور في البلد. حتى هو غاب ذلك النهار عن الشارع وكتب في جريدته مقالة أخذ أغلب تفاصيلها من البيان الصحفي للجيش. المنتظرون على الحاجز يقولون إنهم لم يسمعوا أحدًا يقول لها «ستوب».

«قوصها… كأنها طير أو ولا إشي… كل كم يوم بقوصو حد…» قال أحد الشهود عندما عاد إلى البيت. ولم يسمعه غير أهله، فلا أحد اهتم بسؤالهم عمّا رأوا… توجه القناص الشاب، القناص الإله بعد قرابة الساعة لتفحص جسدها الذي تركوه ينزف. عندما اقترب من جثتها لاحظ أنها تمسك بيدها ببطاقة هويتها ومغلف أحمر كالأقحوان. نظر إلى بطاقة هويتها. كانت قد أكملت عامها السابع عشر قبل أسبوعين. اسمها أمل. لا يعرف معناه. أخذ المغلف من بين أصابعها. في أسفله على جهة اليسار كتبت جملة «شكرًا لساعي البريد » بالإنجليزية ووضعت تحتها خطين. فتح المغلف وأخرج البطاقة التي كانت بداخله وعندما فتحها انبعثت منها موسيقى «هابي بيرث داي تو يو».

كتبت بخط فوضوي:

حبيبتي أحلام،

أتمنى أن تصلك رسالتي وأنت بأحسن الأحوال. أدركت اليوم أن عيد ميلادك بعد أيام. ولأنني أخاف أن يتأخر البريد اللعين وأريد أن تصلك البطاقة في موعدها فسأخرج بعد قليل إلى البلدة المجاورة لكي أرسلها. كما تعلمين لقد أقفلوا مكتب البريد في بلدتنا لأن الشباب هاجموا مبنى شرطة الجيش المجاور له. فقرروا، «إلي ما يتسموا والله ياخذهم»، أن يغلقوا مكتب البريد كعقاب جماعي، أنت تعرفين كل هذه الإجراءات… اعذريني لأنني أقص عليك قصصًا تغم القلب… وكلها ليست غريبة عليك. المهم عندي خبر جميل. لقد حصلت على قبول في الجامعة وسألحقك بعد أشهر بعيدًا عن هذا المكان الذي نحبه، ولكنه جعل حياتنا كالمقبرة. أشتاق إليك كثيرًا. عيد ميلاد سعيد… فكري بي عندما تحتفلين…

سنحتفل معًا العام القادم.

قبلاتي وحبي،

أختك أمل