يكتب أحمد إبراهيم إسماعيل عن قاهرة المستقبل البعيد، بعد حروب وأهوال صُبت عليها، ومهاجرين وعشائر دخلوها، وتغييرات لا تنتهي أصابتها، إلى أن يأتي العام الأخير في عمر القاهرة.

أحمد إبراهيم إسماعيل

(1)

الأمر أصبح رسميًّا، اليوم هو الأول في العام الأخير في عمر القاهرة، والأخير في عمر عشائرها الأربع، والأخير في عمر لغاتها الثلاث، والأخير في عمر دياناتها الثماني والأربعين.

والأخير في وَلَعي بالسهراية، وولائي للحدوتة، وانتشائي بالرهبة، وهَلَعي مِن الرغبة.

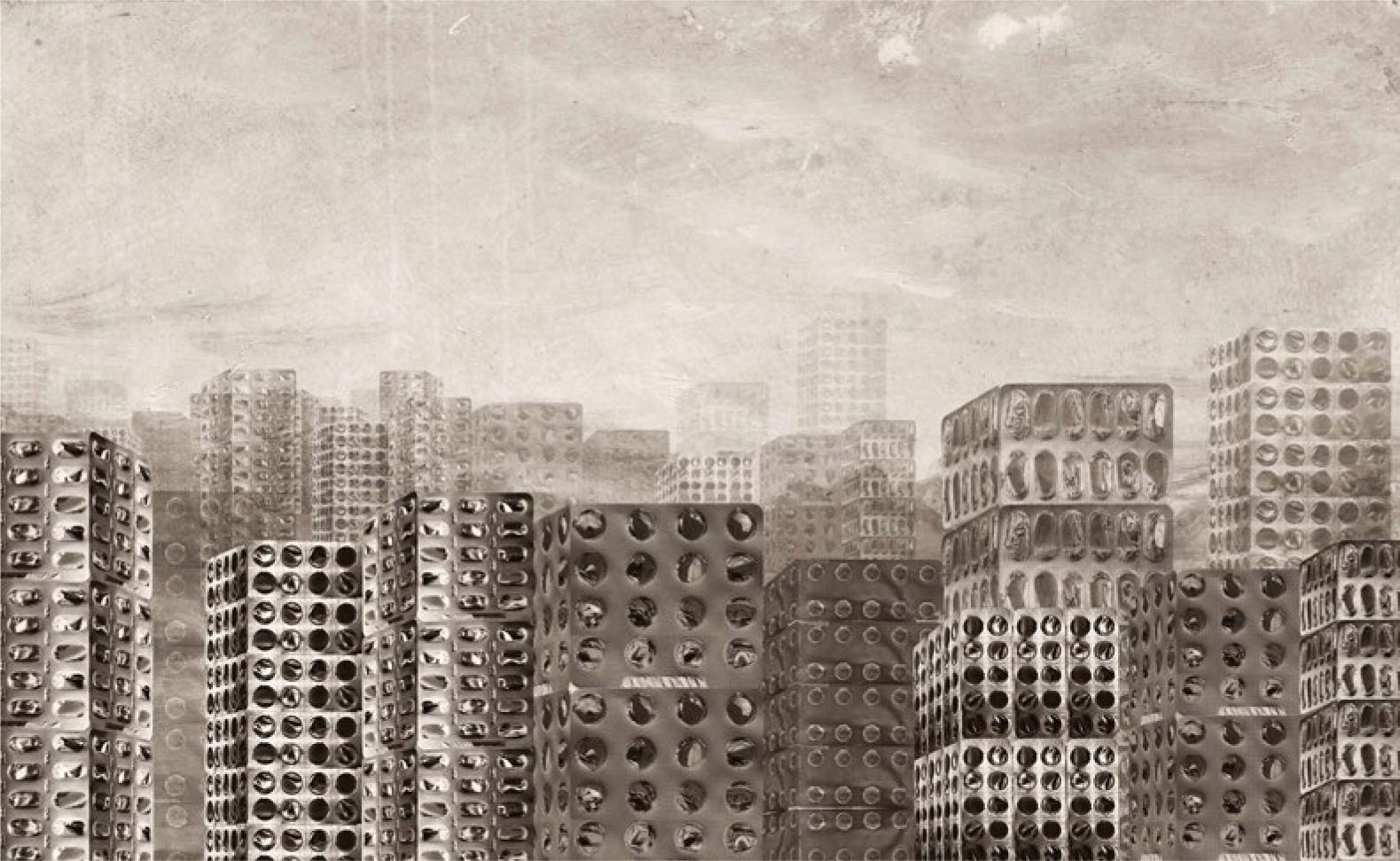

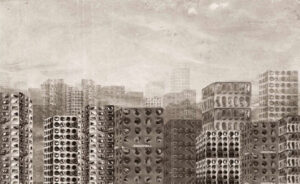

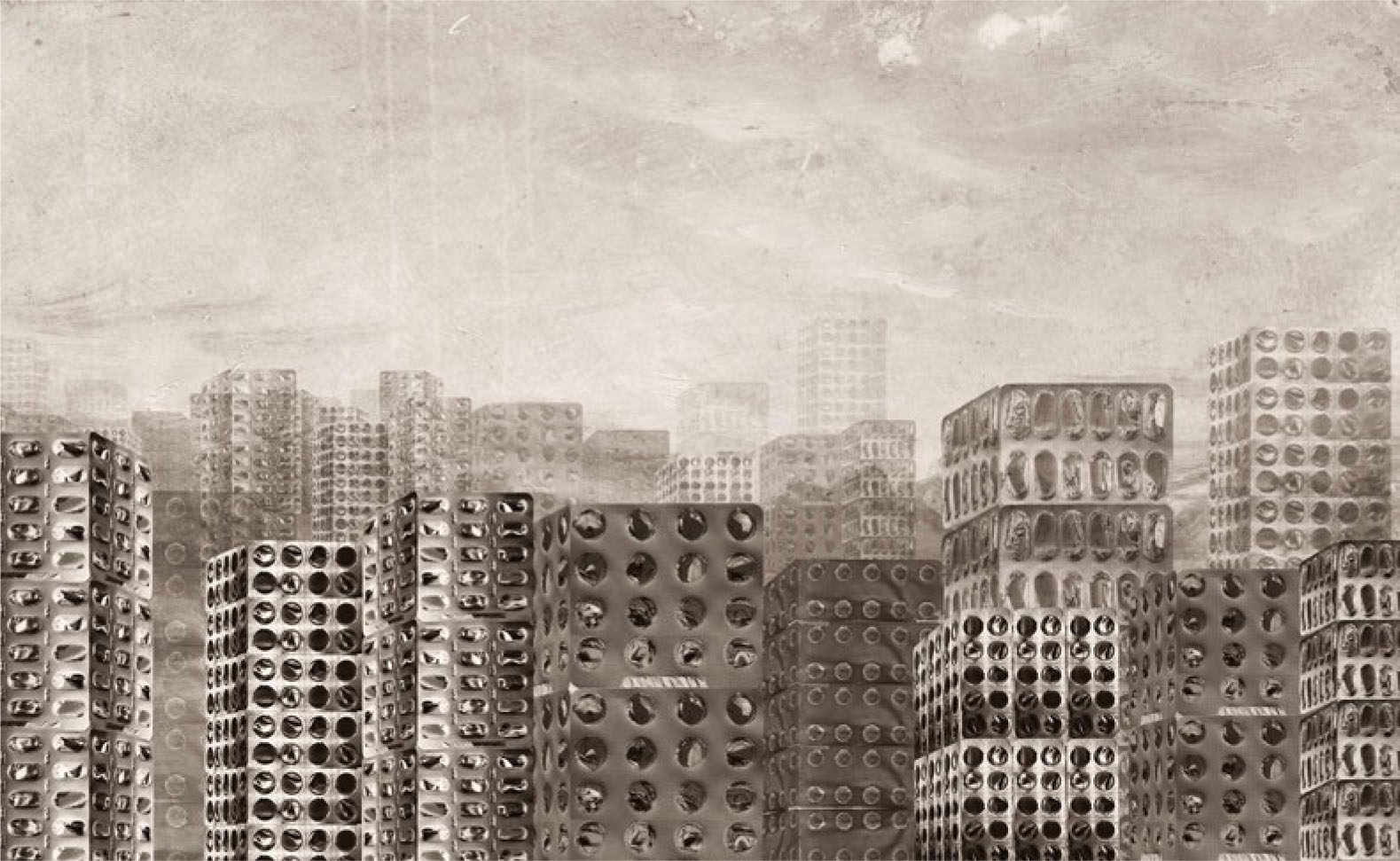

والأخير في يقيني أنَّ مباني القاهرة مصنوعةٌ مِنْ مواد مُقاوِمَة للرجفة، وعُفارُها معمولٌ مِنَ الوسوسة، وسنينُها راسخةٌ كالندبة رقَّاصةٌ كالشُعلة منفوشةٌ كالرغيف.

والأخير في الصراع بين ما توقَّعتُه وما تمنَّيتُه وما لاقيتُه، وفي لعثمتي حين أؤمن وفصاحتي حين أشُكُّ.

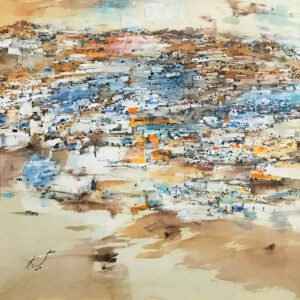

اليوم هو الأول في العام 2320، البلدُ في الأيام الأخيرة أصبحتْ كالمقلاة، والناس فيها كحبَّات الذرة، وقلوب الجميع منفوخةٌ كفقاقيعَ سارحةٍ في الجو، والهمهماتُ تتكوَّمُ كالزبالة، والعشم يُداسُ كتِّفافة، وعبَدَ الناس الوقت؛ يتضرَّعون له أنْ يقف.

هذا العام هو موعد الدفعة الأخيرة مِن الإتاوةِ المُستحَقَّةِ بعد الحرب الخامسة والأخيرة، عشرة ملايين يوان واجبٌ دفعُها قبل آخر السنة. لا أحد يعلم ما يكونُ اليوان، عشنا السنين معميِّينَ عن تفاصيل الكوارث مُبصرينَ إنجازَ التغلُّبِ عليها، الدَجَليَّات تقول أنها عملةٌ نقديةً، يتعامل بها العالم الخارجي في مثل هكذا مواقف، هي عملةُ العالَمِ وهي المُخَلِّصُ لاتفاقاتٍ عدة.

مائتا سنة مِنْ مكابرة القاهرة في ألَّا تموت ربما تنتهي هذا العام، البلدُ العجوزُ زهقتْ مِنْ أنْ تقاوم، قرَّرَتْ أخيرًا أنْ تُظلمَ كعينٍ مفقوعة، وتنزوي كاستغاثة مبحوحة، وترقدَ كجثة.

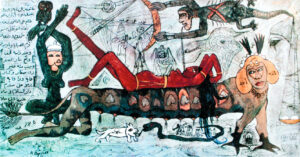

الهوجةُ التي قامتْ قبل مائتين وعشرين سنة، في أوائل العام 2100، خربَتْ بيتنا، ووحَّلَتِ القاهرة في الخرَّارة التي نعيشُ فيها منذ سنين، قام بها أسلاف عشيرةِ العبيد -الذين يسكنون القاهرة التحتانية الآن- طمعًا في هَبْرِ البلد، هيَّجوا الناسَ على العيشة، ووسَّخوهم بالآمال.

ولَّعوا في المساكن ساعتها، وخطفوا الغلال وباعوها للناسِ بأضعاف الأثمان، ومسَّكوا الجميعَ سلاحًا حتى العيال، وأصبحَ الرصاصُ يجري في الشوارع كالأتربة والأنفاس، والدمُ والزعيقُ والزجاج المكسور عَوَّدوا الناس عليهم حتى باتوا مِنْ أهل البلد.

الكلُ ساعتها شالَ سلاحًا، والكلُ آمن بالاستطاعة، والكلُ ندهَتْهُ القدرةُ وفوَّقَتْه الإمكانية، والكلُ اكتشفَ أنَّ بإمكانه أنْ يُكسِّر، ثم الكلُ عجنَتْهُ المجاعة التي طحنَ فيها الناس الحصى وسَفُّوه، وقطَّعوا الهدومَ وفَرَمُوها وجعلوها كُراتٍ تؤكَل، وسيَّحوا دهانات الحوائط وحطُّوها في الأرغفة المعفَّنة، وبَلُّوا الترابَ ولحسوه، وطبخوا بعضَهم في القدور، وانقلبَ الوَحشُ في كلٍّ منهم إلى عيِّلٍ يترجَّى ما كسَّرَه أنْ يتجمَّع. مجاعةٌ فركَتِ البلدَ كالبعرة الناشفة، ولم تُبقِ أحدًا قادرًا على وضعِ حجرٍ على حجر.

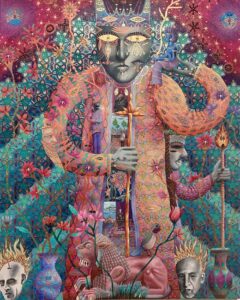

ثم فاتَ على البلدِ عشرون سنةً، جاء العام 2120 وتعبتِ الأيادي مِن الخطف والنبش، وتعبتِ الأقدام مِن الجري ودوس المخلفات، وتعبتِ الشفايف مِن اللعن والدعاء والتقرحات، وتعبَ الذبابُ مِن الوشوش المعضَّمَة، وملَّ الكثيرون فماتوا؛ وجاء السُود الزُرْق.

السُوُد الزُرْق، رُسُلُ النجدةِ الذين جاؤونا مِنْ أقصى الجنوب، أهلُ البلد الأصليون الذين سابوها ألف سنةٍ ثم عادوا لنجدتِها لمَّا حانَ الحين، عبروا الحدودَ ونجدونا بعد سنين المجاعةِ التي تَلَتِ الهوجةَ، يحكي الأقدمونَ أنَّ تعبَ أهل الدولةِ الأولى ساعتها مِن سنين الجوع قد وصلَ لدرجةٍ أقعدتهم عن إدراكِ الأحداث. دخل السود الزُرق، وهبَّ أصحابُ الهوجة، ودارتِ الحربُ، وانتهتْ، ووُضِعَتْ دساتير الدولة الناشئة، والناسُ في هذا كله مُلقَوْنَ على الأرصفة وفي المقالب، لا يدركون إنْ كان ما يحدثُ هو صوت الحرب أم صوت بطونهم، وأفاقوا فقط لمَّا أكَّلهم أصحاب الدولة الزرقاء الجديدة.

كنسوا البلدَ مِن الجوعِ والتنبلةِ والحاجةِ والركام ونتانة الجثث، وأعدموا أصحاب الهوجةِ. وأكَّلونا، فاستقرَّت البلد.

ولمَّا جاء العام 2200، وانقضى القرن الأول بعد الهوجة في هدوءٍ أكلَ فيه الناس فنسوا، عادتِ المأساةُ على يد أبناء أصحاب الهوجة الأولى الذين لم ينسوا الثأر.

كانت عودةً أكثر شراسة استعانوا فيها بجيش الحَوَش، عدونا الأول الذي أعجبتْهُ اللعبة، وانتهتِ الحرب الأولى بالتنازلِ عن أول أقاليم الدولة القديمة؛ السويس.

حكومتنا الحالية تفعلُ كل ما بوسعها لأجل الإنقاذ الأخير الذي سبقتْه إنقاذاتٌ عدةٌ لحكوماتٍ عدة طوالَ قرنٍ كامل، اختُزِلَت فيه الدولة للقاهرةِ فقط. في كل مرَّةٍ كان هناك ما يُمكن التفاوضُ بشأنه لإنقاذ الوضع، آثارٌ يُقالُ أنها كانت لأسلافٍ لنا يحبون تشكيل الأحجار بطريقةٍ ما، سواحل، مدارس تُدّرِّسُ علومًا أخرى غير التاريخ، يُقال أننا كنا نملك هذا كله وغيرَه ذات يوم. حتى تطوَّر الوضع لاحقًا للتفاوضِ بشأنِ مدنٍ كاملة، وإعادة تقسيم الحدود التي باتتْ تنكمشُ شيئًا فشيئًا على ما تبقَّى مِن الخارطة.

القرنُ الفائتُ خلَّف لنا وطنًا كالكِيسةِ المُداسة، كرمشتهُ المؤامرات وطوَّحته الحروب، ما مهَّد لهذا المصير الذي نحاول تحاشيه منذ سنوات، مصير الفناء. الهوجةُ الثانيةُ في بدايته، ثم مرحلة سنين الحرام التي اختلطتْ فيها الأنساب بين العشائر الأربع؛ الغلابة والعبيد والرقباء والأوباش، ثم سنين خطف النسل التي انتقل فيها العيال مِن يدٍ إلى يدٍ بداعي الأبوة بينما الحقيقة هي دواعي الخدمة والتسريحِ مِن أجل اللقمة الزيادة، ما ساهم بعد سنين في ادِّعاءِ الكثير مِن العبيد أنهم أبناء غلابة أو أوباش، ولم يجرؤ أحدٌ قط على ادعاءِ الانتسابِ للرقباء.

وانتهتْ أول عشرين سنة منه بالحرب الأولى، ثم توقيع أول عقود الهدنةِ المشروطةِ بالتنازل عن الإقليم الأول.

السنواتُ التالية حمَتْنا مِن الرصاص، وقتلتْنا بالزحمة. الحروب الخمسة التي خضناها وكشَّت فيها الدولة للقاهرة فقط، قلَّصَتْ نصيب الفردِ مِن المساحةِ واللُقمة، ولولا حَزْمُ السُودِ الزُرْق وحِنْكَتهم لتجدَّدَتِ المأساة.

الحروبُ لخلخَتْ مفاصل البلد، ومصَّتْنا حتى العظم، ولم يعد ثَمة حل سوى التفاوض والتنازل. كتاب التاريخ الرابع عشر الذي يحكي وقائعَ أربعينيات القرن الثاني مِن حُكمِ السُودِ الزُرق، حيث أحداثِ الحربِ الثانية، يقولُ في فقرةٍ منه على لسان المتحدث الأزرقِ ساعتها أنَّ الإنسانَ أغلى عند الدولةِ مِن الجمادِ والتراب، وأنَّ التنازل عن مطروح –مدينة كانتْ في دولتنا الأولى- سيضمنُ عائدًا يحفظُ باقي الدولة مِنَ الفناء، ومرور الحرب بأقل الخسائر.

التنازلُ لا يشملُ البشر، المدينة فقط، السُكَّانُ يُهجَّرون لبقية مُدن الدولة حيث تستمر مسؤولية الحكومة عنهم، السويس كانتْ أول ما جرى التنازل عنه مِنَ المدن، وأعقبتْها مطروح، بعدما كان التنازلُ مُقتصرًا على أثرٍ كالذي ذكرتُ أو ساحلٍ للصيد أو حقلٍ لشيء يسمونه البترول وكان وقودًا ذا أهميةٍ في تلك الأيام. المعترضون مِن العبيد في هذه الفترة سَحَقَهم السود الزُرْق، وأبلغَ الغلابةُ –أجدادي- عمَّن اختبأ أو هرب منهم دعمًا للسلطةِ الزرقاء ضد ورثةِ أصحاب الهوجة الذين بدأوا الخراب، وما زال نسلهم ونسل نسلهم يكمل المهمة على أكمل وجه.

ذكرتْ مناهج التاريخ العشرون هذا كله، هي مصدرُ معلوماتنا الأوحد عمَّا حدث طيلة هذه السنوات وما سبقها، خاصةً بعد انقطاع صلتنا بالعالم أجمع في أعقاب الحرب الثالثة، الحكومة قطعتْ كل وسائل الاتصال عن العالم وأحاطتِ القاهرة والجيزة بسورٍ كبير، قبل أنْ تنفصلَ الجيزة في الحرب الأخيرة، لكنَّ جدي حتى قبيلِ وفاته وولادتي ظلَّ يفخر بكونه شَهِدَ بعض سنوات التواصل مع عالمٍ آخر، ربما رجَعَ هذا لمنصبِه كآخر مديرٍ لدار المخطوطاتِ مِن الغلابةِ قبل إسنادِ المهمةِ للرقباء، وربما رجعَ لطبيعةِ البلدِ في هذه السنين مِن الانفتاح.. أيام خير كما ينقلُ عنه أبي وليستْ كأيامنا الغبرة.

على كل حال لا أحد يعلم ما سيَحلُّ بنا بعد هذا العام، لكننا سننتظرُ أنْ تنتصرَ الدولةُ في تحدٍّ آخر، وتتبخترَ الحكومة في بيان الإنقاذ الذي تبثُّه دَجَليَّةُ الأخبار الرئيسية في شارع كينشاسا، والدَجَليَّات في بقية الشوارع بمعسكر طلعت حرب ومعسكر الجامعة القديمة وبقية معسكرات البلد، متبوعًا بالنشيد الوطني وقَسَمِ الولاء والإعلان عن راحةِ ساعةِ عملٍ ودراسة وترقيات في الرتبة لأصحاب خطة الإنقاذ كما العادة. ربما حتى يعفون الجميع مِنْ مراسم يوم الشريعة مرةً على الأقل.

أثقُ بهذا شأنَ الجميع، وننتظر تحت الدَجَليَّة والراحةِ والترقية والولاء..

أنا حسن؛ حسن مُخلِص عبد المُعِزِّ، أحدُ غلابة القاهرة، وأحد أبناء الأقلِّيَةِ المُسلمة، والرجل الذي سيكتشفُ أنه يخافُ الخفوتَ أكثر مِنَ الظلام.

(2)

السُودُ الزُرْقُ رسموا البلدَ مِن الأولِ كأنها لم تكن، جابوها على الأرض ثم ركَّبوها ورصُّوها مِن جديد. قاهرتان؛ القاهرةُ الزرقاء حيث تسكن عشيرةُ الرقباء وعشيرة الغلابةُ وعشيرةُ الأوباش، تتكوَّنُ مِنْ ستين معسكرًا ملأى بالإصطبلاتِ الزرقاء حيث يسكن الغلابة والأوباش، أكبرها مُعسكر الجامعة القديمة وأصغرها مُعسكرُ المعصرة، بكلِّ مُعسكر بيطريةٌ ومدرسةُ خَطٍّ ومأوى للرقباء ومخزنٌ للعَلَف ومخزنٌ للفحمِ ومبيتُ حمير وإصطبلاتٌ للحلاقة ونسخة مصغَّرَةٌ مِن دار المخطوطات يعمل بها الكَتَبَةُ المبتدئون الذين يكتبون مقدمات الفصول والهوامش في مناهج التاريخ العشرين، وكل شارعٍ في هذه المعسكرات به دجليَّةٌ مُعلَّقَةٌ على عامودٍ حديديٍّ، تبثُّ بياناتِ الحكومةِ بشأن الأعمال والحِصَصِ والعقوباتِ وكل جديدٍ في حياة القاهرةِ وأهلها.

بينما توزَّعتِ الهيئات العُظمى كمُجَمَّع الأديانِ ودار المخطوطات الرئيسيةِ والمدرسةِ والمتحفِ وصِوَب البرسيم والذرة والعدس على المعسكراتِ الكُبرى والأقرب لوسط الدولة.

وكلُ ذلك تلوَّنَتْ جدرانُه بالأَسوَد مِن داخلهِ وخارجه، عدا مجمع الأديان، فأصبحتِ القاهرةُ أسوَدَ يُبَقِّعُ الأزرق.

بينما القاهرةُ التحتانيَّة تتكوَّنُ مِن عنابرَ موجودةٍ في أنفاق تحت القاهرة الزرقاء، تسكنها عشيرة العبيد، أحفادُ أصحابِ الهوجة، خُدَّامُنا الخَوَنة.

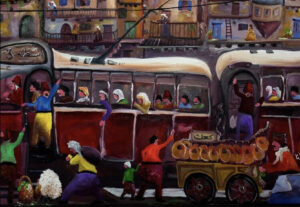

معسكر طلعت حرب أصبح كالعلبةِ المكركبة، يفطسُ في زناخة الأنفاس ويموجُ في نتانة العرق وتتوه كلُّ تفاصيله في العفار، واعتادُ الناس ألَّا يتأفَّفوا مِن بعضهم أو يشاجروا بعضهم أو يعتذروا مِن بعضهم في صدامات السير والهرولة.

المعسكر الذي نشأتُ فيه، وأصبحتْ زحمتُه تخمدُ رغبتي في معارضةِ أبي في الانتقالِ لمعسكر الجامعة القديمة، قريبًا مِن عملِه ككاتبٍ في قِسم التاريخ الثالث عشر، المسؤول عن كتابة عشرينيات القرن الفائتِ سنويًّا بخط اليد. المسافةُ مِنْ سكننا بالإصطبل الجديد لعمله لنْ تتخطَّى نصف محطة سير، وعليه فلَنْ نحتاج لتغيير حمار النقل وانتظار الدَوْر والزحمة، اختصار طابورٍ مِنَ الطوابير العدة التي تملأ حيواتنا كافٍ لننصاعَ لرغبةِ أبي، تنهزمُ الذكرياتُ أمام الراحةِ لِمَن يعي.

أبي مِن النوع الذي تندهُهُ الأماكنُ، سنين عمله الطويلة في دار المخطوطات رشَّتْ قلبَه في السكةِ إليها، وأوشكَتْ أنْ تحوِّلَه طوبةً فيها، يُحب معسكر الجامعة القديمة كأنه أنا، ويرى انتقالنا إليه إنقاذًا شخصيًّا له لا يقلُ عن إنقاذ القاهرة.

اقتصرَ دعاؤه منذ شهورٍ على قبول قرار النقلِ للإصطبلِ الجديد، حيث ستنتقلُ أسرةٌ مِن هناك بالتبعيةِ لإصطبلنا الحالي، لكن لا أحد يعلم بَعد هذه المستجدات ما يكون ترتيبُ مثل هكذا قرارات في ترتيب أولويات الدولة.

تتحوَّلُ ملامحُه لرقصةٍ مبسوطةٍ حين يحكي عن التاريخ الذي لم يشهدهُ للمكان، كان المعسكرُ غنيًا ببيطرياتٍ أكبر مِن بيطريات هذا العصر، مبانٍ عملاقةٌ كالإصطبلات وليستْ أكشاكًا خشبيةَ كبيطريات هذه الأيام، على رأسها أحدها كان يُسمَّى قصر العيني، وبعض المدارس التي كانتْ تُدَرِّسُ الطب، لا أحد يثق في مثل هذه المعلومة، لكنها بقيتْ مِن التراث الذي لم تُجرِّم الحكومة تداولَه فيما جَرَّمتْه واعتبرتْه تحريفًا مِن الذي ألقاه أحفاد أصحاب الهوجة فينا عبر سنوات ونقَّحناه قَدْرَ المستطاع.

على أنَّ لفظ مدارس الطبِّ كان غريبًا بعض الشيء، غَلْيُ الأعشاب والزيوت ومزجُ الدهاناتِ والتطبيب بها لا يحتاج لكلِّ هذه الأُبَّهَة. على أهميتها تظلُ مِنَ الأشياء البسيطة التي يعتني بها الرقباءُ بسهولةٍ في المعسكراتِ مع ما يعتنون به مِنْ كافة مظاهر تسيير الحياة لنا بعد نهاية عصر العملة، دون الحاجة لمدارس ومبانٍ فارهة، الطبُ ليس تاريخًا ليحوزَ هذا كله، ربما كان هذا الخلل القديمُ في ترتيب الأولويات هو ما ساهم فيما وصلنا إليه بعد كل هذه العقود.

نهايتُه؛ العبيدُ أبناء الهوجة قد أحرقوا هذه المدارس والببيطريات في أعقابِ الحرب الثالثة والتنازل عن مدينةٍ يُقال لها الإسكندرية وبعضِ أجزاءٍ مِن ساحلِ بحرٍ كانت دَولتنا الأولى تُطِلُّ عليه، قبل أنْ تنقذَ الحكومة ما تمكَّنتْ مِن إنقاذه حينها، وأعدمتهم على سورِ الحدود الذي يربطنا بآخر ما تفاوضنا بشأنه؛ معسكر الجيزة.

معسكر الجامعة القديمة هو عين البلد، وأكبر المعسكرات، والملجأ الأول لكلِّ الوافدين الجُدُد مِن بقية الأقاليم عبر السنين ليظلوا تحت عين الدولة، فيه دار المخطوطات الرئيسية ومدرسة الخط الرئيسية والبيطرية الأولى، وجانبٌ مِن سكَنِ رقباء المجالس العليا كمجلس الطوارئ ومجلسِ التسكين ومُفكِّري هيئة الخطاب الديني، وكثير مِن المباني التي تُسيِّرُ حيواتنا.

أكلتِ الحكومة لصالحه مِنْ حدود المعسكراتِ المحيطةِ به كطلعت حرب والعتبة ولاجوس وبين السرايات، وضمَّتْ إليه معسكراتٍ بأكملها كالجيَّارة والفسطاط وجيبوتي والمعادي، ودكَّكَتْ إصطبلاتٍ إضافيَّةً في الشوارع المهملةِ فيه، ورصَّت أدوارًا إضافيةً في الإصطبلات القديمة، حتى أنَّ الأقدمين فيها يحكونَ أنَّ أجدادهم كانوا يشربون مِنَ السُحبِ قبل أنْ تُلغَى الشُرفاتُ. فعلتِ الحكومة هذا كلَّه ليسعَ المعسكرُ الأهمُّ غالبيةَ المُهَجَّرين عبر القرن الفائت للقاهرةِ بعد تآكل الدولة، ومَنْ بقيَ منهم انتقل للمعسكراتِ الحدوديةِ أو للقاهرة التحتانية في الأنفاق وهُم الأكثرية.

القاهرة حَنينةٌ على السهاري، وتنامُ في حضنِ الحكاية، وتحكمها الحدوتة أكثر مِمَّا يحكمها السلاح، ربما لأنها أُنصِفَتْ في الحكايات وتعملَقَتْ في الحواديت وخدَّرَتْها السهراية. مِن أجل ذلك لم تجرِّم الحكومةُ الكثير مِمَّا توارثناه عن القدماء مِن أساطير مهما عارضَتِ المنطق، كقَوْل القدامى أنَّهم بلَّلَهم المطرُ مرَّة، أو أنهم أكلوا حَمَامًا، أو أنهم مشوا مع نساء في الشوارع، أو أنهم شهدوا أيامًا كانت بها شوارع القاهرة تتسعُ لمرورِ حمارين بحمولتيهما يسيران جنبًا إلى جنب، أو حتى ثلاثة رجالٍ على قدرٍ مِنَ السمنةِ غير قليل، سبعين كيلو جرامًا على أقل تقدير.

على كُلٍّ؛ فخطة مجلس التسكين المَعنِيِّ بإعادة التنظيم الجغرافي للدولةِ قد وُضِعَت بذكاءٍ حادٍ لتُعَوِّضَ الضيق الأفقي باتساعٍ رأسي، الإصطبلات الصغيرة ذات الخمسين زريبة جُعِلَت للشبابِ الذي أنهى دراسته وطاله قانون منْع الزواج للعُزَّابِ ومنْع التناسل للمتزوجين، والذي وُضِع قبل سبعِ سنوات، بعدما كادتِ الدولة أنْ تنفجر مِن السكان المهجرين والأصليين لدولتنا القاهرة، وأخصيَ على أثرِها كلُ مَن تخطَّى الثامنةَ عشرة. أنتظر الانضمام إليهم والانفصال عن أبي وأمي بعد عامي الدراسي الأخير، والالتحاق بوظيفة كاتب تاريخ في دار المخطوطات التي يشتغل بها كل أفراد الشعب عدا الرقباء، الذين يُجندون لخدمة بقية جوانب الحياة كما ينُصُّ القانون.

بينما الإصطبلات الكبيرة ذات المائة زريبة جُعِلَت للأُسرِ التي لحقتِ الزواجَ قبل القانون في مطلع القرن الجديد وما قبله حتى. بينما الفتيات قد مُنِعنَ مِنْ نزولِ الشوارع أو الظهورِ بأيِّ شكلٍ كان، تنفيذًا لأمر هيئة الخطاب الديني المعنيَّة بأديان القاهرة، والحفاظِ على الدولةِ مِنَ الفتنة ومِنْ ثَمَّ اللعنة.

تقولُ أمي أنها كانتْ مِثلَّهنَّ يومًا، تضحكُ لضحكي حين أتخيَّلها بِنتًا ملفوفة في عودٍ نحيفٍ وجلدٍ مشدودٍ وعينٍ مدهوشةٍ وكثيرٍ مِن الحلاوة. أبتلعُ حكاياتها المُلفَّقَةِ عن هذا الكائن الغريبِ الذي تحكي عنه دون أنْ أعلِّقَ بغير ابتسامة، بإمكانِ الجميع نسج الحدوتةِ طالما وثقَ أنها لن تُشهَد، تسليةٌ لا تضر عل كل حال، هذا يسعدها وهذا كافٍ لي.

مَن يدري، ربما أرى بعضهن إنْ تمَّتِ المأساةُ وهلكنا سويًا، لم ينقرضن بعد، بعضٌ مِمَّن لحقوا بالإنجاب قبل القانون والإخصاء كانت قِسمتهم فتاة، وأوصتِ الهيئةُ بترك فتاةٍ واحدةٍ لكل أسرةٍ تقوم بالخدمة، ووأدِ الأخريات في مدافن المجاري، على أنْ تلحق بهنَّ هذه الواحدة بعد وفاةِ الوالدين. يستمرُ هذا عشرةَ أعوامٍ بالتمامِ يعود فيها التعداد لمستوى تتحمَّلُه القاهرتان، قاهرتنا والقاهرة التحتانية.

سمعتُ هذا أكثر مِن مرةٍ من غير أمي، هذا يضيف بعض الصدقِ لحكاياتها على كل حالٍ، كونَ إبراهيم صديقي الوحيد قد حدَّثَني مَرةً عن شيءٍ كهذا، وهو لا يكذبُني في الأمورِ المُتعلِّقة بأخبار الشارع التي لا أتابعها عن كثبٍ ويفعل هو. أتذكر هذا أثناء حكيها وأبتسم، فأبتلع بتقبلٍ أكبر.