يكتب أحمد جاد الكريم عن الوحدة والقلق المتصاعد لرجل يظن أنه سيعيش حياة هانئة أخيرًا، ثم يتفاجئ بأن كل شيء ينحدر إلى هوة غير متوقعة بلا أي سيطرة منه.

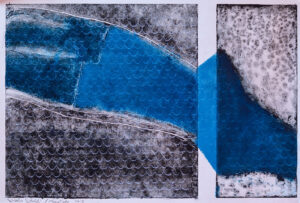

رأيتُ في الحُلمِ شَوكًا

رأيتُ أكثر من الشوكِ

رأيتُ نَفسِي تتساقطُ حبَّةً حبَّةً.

«فلَو أنَّها نفسٌ تموتُ جميعةً

ولَكنَّها نفسٌ تَساقَطُ أنْفُسَا.»

قُلتُ أحكي حكايتي قبل سقوط ثَمَرتِي الأخِيرَة.

كنتُ داخل السيارة الخاصة بالسمسار ذَاهبَين للشقة التي حدثني عنها، أخبرني أن المواصفات التي طلبتها منه تنطبق عليها، شردتُ فيما حدَث في الأشهر الماضية، استعدتُ كل الأحداث أمام عيني، فلم أسمع كلمة واحدة مما قاله، فقط كنت ألحظ بين الحين والآخر يده وهي تشوح يمينًا ويسارًا.

***

بعد موت والديَّ اشتريتُ نصيب إخوتي في البيت، كانوا يقيمون في العاصمة بعيدًا عن بلدتنا بمئات الكيلو مترات، وقتها كان سعر البيوت معقولًا، متاح بالنسبة إليَّ أن أجمع لهم هذا المال، البيت في آخر حارة ضيقة، وفي انعطافاتها نحو ممر صغير يُفضي إلى حارة أخرى أكثر ضيقًا، قررتُ المكوث فيه وحيدًا، أنام في غرفة أبي، أمامي دومًا ملابسه المعلقة على الحائط، أغسلها كل حين، ثم أعاود تعليقها مرة أخرى، أما أُمي فذِكراها تكمُن في الدولاب القديم، أفتحه وأشم رائحتها، أرتب عباءاتها، أنفضُ بعض التراب الذي تسلل وغفا على القماش، كل شيء في مكانه، وكأنهما ما يزالان على قيد الحياة، يذهبان ويجيئان، أسمع سعال أبي في الليل، فأصحو ناظرًا إلى الملابس المُعلقة، فجأة يأتيني صوت أنين أمِّي، فأعود للحظة فراقها للحياة، لم أستطع أن أخرج من تلك الدائرة، لكني كنت مستريحًا بالحياة وسط أشيائهما، لا أشعر أنهما ماتا إلا عندما يَذكر سيرتهما أحدُ الأقرباء مترحمًا عليهما، أقول في نفسي: «تجوز الرحمة على الميت». وأتذكر الملابس والدولاب، والعباءة، وعكاز أبي، ومنديله، يأتيني صوت سعاله فأقول: «وتجوز على الحي في قلبي».

أدخل حُجرة أختي التي فاتها قطار الزواج، كلُّ الأشياء التي اشترتها لها أمي مركونة، برصتها الأولى. أتذكر وقت أن اشترت هذه الأشياء، كانت تدخل على أبي، تتعلق برقبته، تُريه بعضًا مما اشترت، أدخل أنا، أرى وأقول عقبى لفرحك، تخجل من بعض ما اشترتْ من ملابسَ تتركه في أكياسه، وتجري نحو حجرتها، وتصنع كومة أخرى، أكبر من الأولى، كلما علا جبل جهازها ازدادتْ فرحتها، أترك تلك الحجرة، وفي خاطري يوم أن ذهبتْ مع أختي الكبيرة للعاصمة، تاركة أكوامها، تجاوزت الأربعين، وخمش العمر شعرها فتساقط أغلبه، وما بقي نال منه البياض، حصلتْ على نصيبها، لم يكن لأختي رائحة، لا أسمع سعالها بالليل، فقط أتذكر الأكوام الكبيرة.

قررتُ بيعَ هذا البيت، لم يقفز هذا القرار في رأسي فجأة، الحكاية بدأتْ بسمسار شاطر عرض عليَّ مبلغًا كبيرًا مقابل البيع، قال لي:

– خُذ وقتك وفكر براحتك، والزبون في الانتظار، أسبوع على الأكثر.

– أيُّ راحةٍ في أسبوع ٍفقط لآخذ قرارا كهذا؟!

أخذت إجازة من عملي في هذا الأسبوع، بعدها كان كلُ شيء قد تخمّر في رأسي.

ذهبتُ للعمل وبدأت في إجراءات تسوية معاشي، كنت قد وصلتُ للسن القانوني الذي يسمح لي بالخروج على المعاش، ما سآخذه مقابل بيع المنزل بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة سيجمع لي مبلغًا كبيرًا أستطيع وضعه في البنك كوديعة، أعيش على أرباحها مَلكًا، في مكان بعيد عن الحارة الضيقة التي خنقني أهلها كل حين.

– لماذا لم تتزوج، بنات الحلال كتير؟

سيزيدون الآن العبارة المشهورة:

– تبيع ذكريات أبيك وأمك؟!

وعندما يعلمون أني سوٍّيت معاشي.

– حد يترك وظيفة؟!

قابلتُ السمسار، واتفقت معه أن يُبلغ زبونه بموافقتي على بيع المنزل، وفي الوقت نفسه كانت إجراءات المعاش تُوشك على الانتهاء.

– أخيرًا سأرتاح من عناء الوظيفة الكئيبة.

ودعتُ زملاء العمل، وأخذتُ كل ما يخصني من مكتبي في حجرة العمل بمكتب الصحة.

ودعوني دَامِعين، قلت لهم إني سأزورهم، كانوا يَبكونَ لا من أجل العشرة فقط فيمكنني زياتهم في العمل في أي وقت، قالوا لي:

– خسارة الوظيفة

– حد يترك الوظيفة؟!

وقفتْ السيارة أمام مدخل عمارة كبيرة، سبقني السمسار نحو المدخل، وطلب المِصعد، وتبعته، ضغط على رقم 14، وبدأتْ رحلة الصعود، راح يُكمل كلامه الذي بدأه في السيارة، فلم أفهم عمَّ يتحدث، وصلنا أمام الشقة، أبلغني أنها كما طلبتُ، شقة في الطابق الأخير، عالية، لا مناور تجمعك بالجيران، الدور كله شقة واحدة مُتسعة.

ثمَّ أضاف أنها تطل على جميع الجهات، وابتسم، معنى ذلك أنه لا يوجد أي عمارة بجوارها، تذكرتُ أني كنت سرحانًا طول الطريق، فلم ألحظ أي شيء في المنطقة، تفرجتُ على كل الحجرات، جميعها ذات شرفات متسعة، كان الوقت ليلًا، فلم أُميز في الظلام أيَّ شيء غير أن الهواء يأتي مدفوعًا ومحملًا برائحة غريبة، لم تكن كريهة، لكن لم أشم مثله من قبل، زكَّى السمسار الشقة والعمارة والمنطقة، سألني عن رأيي، قلت:

– غريبة… كل شيء غريب، لكني أحب تلك الغرابة.

سَرحتُ مرة أخرى، فقال لي:

– هاه… اقتنعت؟

– اقتنعت.

تبسَّم، وأخبرني أنَّ الأثاث وما يتعلق بي سيأتي الآن، كنت قد أحضرت عمالًا جمعوا كلَّ ما في البيت قبل تسليمه، كان مشتري بيتي متعجلًا، وقررنا أنا والسمسار ألا نعود في ذلك اليوم حتى أجد الشقة التي تعجبني.

لماذا هي نظيفة؟ تبسم مرة أخرى وأخبرني أنه أرسل مَن يُنظفها، لأنه كان متأكدًا أني سأقتنع، لاحظتُ أن كلمة «اقتنع» تتكرر كثيرًا على لسانه، أول لقاء جمعني به قال: «ستقتنع بالبيع»، واليوم: «ستقتنع بهذه الشقة».

جلسنا لنوقع عقد إيجار مدته سنة، علمت أنه يملك هذه العمارة، أعطيته عمولة شهر كامل، ودفعت له إيجار اثني عشر شهرًا، كان هذا اتفاقنا؛ أني لا أريد الخروج والدخول ولقاء أحد، إيجار سنة مقدمًا، تركتُ له مبلغًا ليدفع جميع فواتير المياه والكهرباء والغاز والإنترنت، أعطيته زيادة، و«اقتنع» وقلت له لو احتجتَ مالًا سأرسل لك من حسابي البنكي من خلال الإنترنت.

ما إن انتهينا من العقد والاتفاق على كلِّ شيء حتى وجدتُ العمَّال يحملون الأثاث ويدخلون، في الحجرة الداخلية التي سأجعلها للنوم، وضعتُ سرير أبي، والدولاب والملابس، الوضع نفسه في البيت القديم، وفي حجرة أخرى وضعت أكوام أختي حتى امتلأتْ عن آخرها، الحجرة الثالثة، كان بها مكتبٌ صغير، وضعتُ عليه اللاب توب، واصطفت كراتين كثيرة بها صور تخص والديَّ وإخوتي.

قام السمسار بكل شيء؛ أحضر في صباح اليوم التالي مَن قام بتوصيل الغاز، وآخر لتوصيل الإنترنت، وكل ما يكفيني في الثلاجة لقضاء أسبوع كامل دون الحاجة للخروج، لم يترك شيئًا طلبته منه إلا ونفذه، كما عرض عليَّ كثيرًا من الأشياء التي تُعينني على الحياة باستجمام في هذه الشقة البراح، ما أريده أطلبه منه برسالة على الواتس آب، يرسل لي إيموجن موافقة، يد مقبوضة، وإصبع الإبهام مرفوع، ثم أجد ما طلبته أمام الباب في أقل من ساعة، لم أرَه مرة أخرى بعد تلك الليلة.

تيقنتُ أنَّ ثمن البيت هو الذي جعلني مرتاحًا، هذه هي فكرة ذلك الشاطر، كيف لم أفكر فيها من قبل، بالرغم من احتياجاتي القليلة طيلة تلك المدة إلا أن ما أطلبه يأتي بسهولة وفي أسرع وقت.

تساءلتُ: هل تلك جنتي التي خلقتها بنفسي؟ لكنها كانت تحتاج لذلك الرجل، هو مهندس حقيقي أسَّس كلَّ شيء، وبالنقود اشتريت راحتي.

***

عندما اكتمل جميع ما سأحتاجه لم يبقَ إلا أن أتجول في كل ركنٍ فيها، كمَلك يسير في مملكة خالية من البشر أو سندباد على جزيرة مسحورة، كل طلباته مجابة، لكنها جزيرة معلقة في السماء. دخلت إلى حجرة نومي، ومنها إلى البلكونة، ونظرت فشعرت أن العمارة عالية جدًا، ليس هذا الطابق الرابع عشر، يمكن أن يكون المئة وأربعين، وضحكت لأني غير متعود على تلك الطوابق العليا، لكن بحق كنت أشعر بعلوٍ غير طبيعي، يكاد يلامس السماء، هذه جزيرة في الأرض أم جنة معلقة في الفضاء؟! ضحكت مرة أخرى.

نظرتُ للأسفل فشعرت بدوخة خفيفة، ثم سرحت ببصري ولم أجد أي مبنى أمامي، إلى اليسار لا شيء، إلى اليمين خلاء، ذهبت إلى بلكونة حجرة المكتب، كانت على ناصيتين، نظرت إلى جميع الجهات فلم أجد بناء واحدًا، لا يوجد حتى طريق مُعبد، كيف سارت تلك السيارة وسيارة نقل الأثاث الأخرى؟ اكتشفت طريقًا نحيلًا بجوار خط للسكة الحديد قديم، ثم اكتشفتُ أنَّ هناك أشواكًا خضراء تملأ كلَّ مساحات الأرض التي حول العمارة، لا يتجاوز طول تلك الأشواك شبرًا واحدًا، لكنها تفترش الأرض بشكل عجيب.

ذلك عين العقل، وجودي في مكانٍ خالٍ مثل هذا، كنت أرغب في الابتعاد في طابق عالٍ، لكن وجدت نفسي في مكان لا أحد فيه، ثم تفكرت قليلًا؛ كيف يخرج كل سكان العمارة إلى أعمالهم؟ لا توجد وسيلة مواصلات واحدة، ولا هناك سيارات ملاكي يمكنهم أن يستقلوها إلى المدينة.

تذكرتُ أني لم أسأل السمسار هل يسكن أحد معي في العمارة، يااه نسيت هذا السؤال! نسيت أيضًا الطريق المؤدي إلى البلدة، لم أتوقع أن تكون هذه المنطقة في طرف بعيد عنها.

فكرت أن أرسل رسالة للسمسار على الواتس آب أسأله عن كل ما دار في خاطري، لكني وجدت ألا فائدة في أن أعرف مَن يسكن معي ولا أين الطريق، لو احتجت الذهاب إلى البلد سأرسل له رسالة ليبعث لي سيارة تقلني إلى هناك وينتهى الأمر، وقتها سأعرف من السائق أين تقع المنطقة.

لكن أنا جئت هنا لأستجم، لأستريح، فلماذا أوجع دماغي بكل هذه الأسئلة المحيرة؟

***

أصحو من نومي وأُمرر عيني على «الذكريات»؛ ملابس أبي ودولاب أمي، أشمُّ رائحتهما، وأتأكد من أن الأكوام ما تزال مرتبة في الحجرة الثانية. يومي عادي، أتناول إفطاري الخفيف، وقبل النوم ليلًا أتناول أي شيء، لم يمثل لي الطعام أي مشكلة، وفي مرة اشتقت لأكل البيتزا، تذكرت أن أختي كانت تحبها وتطلبها أحيانًا «ديليفري»، وأحيانًا تصنعها بنفسها في البيت، أمسكت هاتفي، وكتبت للسمسار: «عايز بيتزا حجم وسط»، بعد ثوان وصلني إيمجوي القبضة وإصبع الإبهام، بعد أقل من ساعة سمعت طرقة على الباب، كانت البيتزا أمامي، وصوت خطوات في الظلام تبتعد. آكل باستمتاع في بلكونة حجرة المكتب، أقضي الوقت في التأمل، وتتبع شريط السكة الحديد، الذي لاحظت بعد مرور عدة أسابيع أن الأشواك بدأت في تغطيته تمامًا، فاختفى أو كاد، كبرت الأشواك وطالت مقارنة بما كانت عليه في اليوم الذي جئت فيه، تساءلتُ؛ ألا يمر قطار واحد على هذا الشريط، أم أنه طريق قديم، أم معطل، أم يحتاج لصيانة، وإلى أين يؤدي؟ قلتُ سأغامر وأسير لأرى نهايته، تذكرت الشوك، وتذكرت السنة التي أريد أن أقضيها مستجمًا هنا.

وصلتني رسالة في صباح أحد الأيام من السمسار يطلب مني تحويل مبلغ مالي لسداد بعض الفواتير، خاصة الإنترنت، أخبرني أن الباقة انتهت، استهلكتُ كل المسموح لي. كنت أحمِّل الكثير من الأفلام الأجنبية، وقبل نومي بأربع أو خمس ساعات أضع بعضها في الفلاشة، وأعرضها على شاشة كبيرة، في اليوم أشاهد فيلمًا أو اثنين حتى يغلبني النوم، ومرة قضيت اليوم كله أنتقل من فيلم لآخر، حتى أني نسيت أن آكل، نسيت أن أقوم من مكاني حتى تكسرت عظامي وأنا ممدد على الكنبة التي جلس عليها والدي زمان، يسعل، ويبصق في منديله، يشاهد نشرة الأخبار وتغفو عيناه قبل أن تنتهي.

تساءلت مرة لماذا لا يرنُّ هذا الهاتف الملعون، حتى السمسار يكتفي بإرسال الرسائل على الواتس، قبضت شعر رأسي الذي طال حتى صرت كإنسان الكهف، توجهت إلى الحمام لحلاقته بالماكينة الكهربائية، أضحك متذكرًا أني اشتريت خط تليفون جديد، نصيحة من السمسار عندما أخبرته بفكرة الاستجمام، وعندما قررت أن أتصل بإخوتي لأطمئن عليهم اكتشفت أن الخط القديم – وعليه كل الأرقام – قد ضاع أثناء نقل الأثاث. لا أتذكر أي رقم أبدًا، أجلت فكرة البحث عن حساباتهم في الانترنت ومهاتفتهم، أخذتني الأيام والشهور، قبل ذلك لم يهتموا بالسؤال عني فيما عدا المناسبات والأعياد، وأنا من جهتي قررتُ ألا أخبرهم أنِّي بِعتُ البيت، ولا بقصة تلك الشقة، لا أحد يعلم أيضًا من معارفي.

فكرتُ في الموت بينما كنت أشاهد فيلمًا، أوقفت المشهد الذي يعرض مقبرة لمجهولين، لا أحد يعلم هوية المدفونين فيها، بعض الزائرين يأتون لوضع الزهور، وتأمل المقبرة التي تحولت إلى متحف، ولا أعرف هل يأتون ليتعظوا من الموت أم لانطفاء ذكر هؤلاء الموتى إلى الأبد، حينها نظرت حولي، قلت إن مت مَن سيدري بموتي؟ حتى الجيران – إن كان هناك جيران – لم يطرقوا بابي حتى الآن، قلت ربما سيشمون رائحة تعفن جثتي، نفضت عن رأسي هذا التفكير المُرعب، نعم لن أشعر بكل ما يشعر به الأحياءُ من قرف وتقزز، لكن الميتة بشعة.

الوحيد هو السمسار، لو راسلني على الواتس ولم أرد عليه فربما يأتي لأخذ نقوده ويجدني ميتًا، يكرمني بدفني وكتر ألف خيره، فكرت في أن أرسل له رسالة؛ في حالة لم أرد على أي رسالة منه بعد يوم كامل فليأتي فورًا ليدفنني، لكني طردت هذا التفكير الخائب، فربما لا يحتاج مالًا لمدة طويلة، وهذا ما يحدث كثيرًا، أموت أنا وأتعفن ثم أتحلل، وأترك نفسي للمصادفة!

أكملت الفيلم، ومرَّ المشهد لآخر، ومررتُ من فيلم لغيره، ونسيت تلك الفكرة تمامًا، وذهبت للبلكونة، وشممتُ الهواء الغريب، أخذت في مسح سورها من التراب الناعم، نظرت إلى الأسفل فوجدتُ الشوك قد ارتفع عن الأرض. منذ مدة لم أدخل البلكونة إلا ليلا، وفي الظلام يتعذر عليَّ رؤية أي شيء، أقلقني منظر الشوك، أرسلتُ رسالة للسمسار أخبره بما رأيت، رد عليَّ في اليوم التالي، وأخبرني أن هذا موعد نمو وتكاثر بذور الشوك، تأخذ فترة معينة، تطول ثم تعود لشكلها الطبيعي، أخبرني في رسالة أخرى أن هذا الشوك سيُزال عندما يقوم أصحاب تلك الأراضي ببنائها، شكرته، وأرسلت له إيمجوي ضاحكًا.

كان الوقتُ يمر في هذه الشقة سريعًا، لم أشعر بالملل الذي عانيت منه في بيتي القديم وفي عملي، كلما شعرت بحنين لذكريات أبي وأمي طُفتُ هناك في حجرتي حول أشيائهما، وأختم طوافي بزيارة حجرة أختي، هكذا سماها عقلي، تأخذ الأماكن مسمياتها من الأشياء الباقية فيها، كأنها احتلتها وعسكرتُ فيها، وفرضت سطوتها عليها، حتى محت الاسم القديم، وخلقت لها اسمًا يليق بالمقيم الجديد، المكتب احتل الحجرة، فصارتْ حجرة المكتب، حتى حجرة النوم أخذتْ اسمها من الشيء الذي أمارسه كثيرًا فيها، لكنَّ قلبي تغلب على عقلي، ولا أزال أقول أحيانًا في نفسي: «أستريح قليلًا في حجرة أبي» ثم أقول: «وأمي»، حتى لا تزعل من تهميشي لها.

«تبيع الذكريات؟!»

أتذكر هذه العبارة، وأمزج إحساسًا بالراحة في هذا المكان بقليل من الحسرة على ترك البيت، لكن سرعان ما أجدُ أن تلك الذكريات موجودة في الحجرتين المتجاورتين، لم أبِع شيئًا، أنا اشتريت راحة بالي.

***

قلَّت رسائل السمسار، أبدأ يومي بتصفح الواتس، لا أجد رسالة منه إلا نادرًا، ولا أجد حجة لمراسلته، كل شيء عندي، لا ينقصني سوى علمي أن هناك مَن آتي على باله، ويفكر في مراسلتي، ولو من باب المصلحة التي تربطني بذلك السمسار.

لما طال الشوك أكثر بشكل غريب، وجدتها حُجة وأرسلتُ له رسالة، كان يتأخر في الرد، يحاول إقناعي بأسباب واهية، أتقبلها حتى لا أقطع خيط الرسائل بيننا، أختم كلامي معه، «لا تحرمنا من رسائلك، أي شيء يخص الشقة من نقود وغيره أبلغني»، يرسل لي إيموجي السعادة، ويصمت لأسابيع أخرى أنشغل فيها بمشاهدة الأفلام، أو تنظيف الشقة، وأُطل من البلكونة فأجد الشوك قد وصل إلى الطابق الثالث من العمارة، والرائحة الغريبة تصلني كثيفة.

أُقلب في التقويم الموجود في الهاتف، فأجد أن سنة العقد المبرمة بيني والسمسار يتبقى على انتهائها أشهر قليلة، لا أعلم هل سيُجدد لي العَقد أم لا، لكن لن يجد زبونًا آخر مثلي، أعود إلى عالمي، أنسى السمسار والهاتف حتى تنفد البطارية، أشحنها، وأترقب منه رسالة، لا أجد شيئًا، أرسلت له إيموجي، لم يقرأ أصلًا الرسالة، أكتب رسالة مفادها أني أريده أن يبحث لي في البيت القديم عن خط الهاتف الذي ضاع مني أثناء النقل، أريد أرقامًا مهمة فيه، أكتب: «إذا سمح صاحب البيت… من فضلك كلمه، أي كلام وخلاص…»، ولا يرد.

أغيبُ عدة أيام، فأجد الرسائل لم تُقرأ، أُرسل له علامة استفهام، في ليلةٍ أخرجت عَقد الإيجار من دُرج المكتب، ونقلت اسمه كاملا وكتبته في جوجل، وبحثت عنه، لم تأتني نتائج تدلني عليه، فقط أسماء متشابهة، أخرجتُ عقد بيع البيت، ونقلت اسم الرجل الذي اشتراه، وفعلت مثلما فعلت مع السمسار، وكان النتيجة مخيبة، انقطعت عن كل شيء سوى جلوسي أمام اللاب توب، أبحث عن أيِّ أحد يعرف ذلك السمسار، اتصلت به على هاتفه، فوجدته مغلقًا، في اليوم الثاني عاودت الاتصال، جاءتني رسالة بأن الخطَّ مرفوع من الخدمة، كلمتُ خدمة العملاء وسألتهم عن صاحب الرقم، اعتذروا لي بأنه لا يمكنهم إعطاء أي بيانات تخص عملاءهم، قلت للمتحدث إنه «يضايقني»، فقال المتحدث إن الحل الوحيد هو تقديم شكوى، وسيتم التعامل معه من خلالهم.

أغلقت الهاتف، وواصلت البحث في الإنترنت، حاولت أن أتذكر أول مرة رأيته فيها؛ في العمل أم في المقهى؟ ما أتذكره أنه قابلني في مقهى بالقرب من بيتي، لم يكن معه أحد أعرفه، كتبت اسم المقهى لأعرف صاحبها من خلال جوجل، لم تأتني إلا نتائج مضحكة. أغرقت نفسي في مياه البانيو كي أستريح، عندما غصتُ في الماء لمدة نصف دقيقة أحسستُ بالاختناق، رفعتُ رأسي فوجدت الرائحة الثقيلة تزداد، تزحف نحو أنفي لتخنقني، جريت عاريًا إلى البلكونة، رأيت الشوك قد وصل إلى حافتها، والرائحة ثقيلة، مددت يدي لألمس الشوك فجُرحتُ، شممتُ يدي، كانت الرائحة نفسها.

أدركتُ الكارثة، سأدفن هنا في بطن تلك الأشواك، ما الذي جعلني أنتظر كل ذلك الوقت؟

جريتُ نحو باب الشقة وفتحته، جريتُ نحو المِصعد، كان معطلًا، يبدو أن الكهرباء مفصولة عنه، نظرت إلى السلم الذي لم أستخدمه منذ جئت إلى هنا، رأيتُ كارثة، كارثة بمعنى الكلمة.

لا يُوجد لهذه العمارة سُلمٌ من الأساس، كيف لم أنتبه لهذا الأمر؟ جَريتُ نحو هاتفي، لا رسائل من السمسار، وهاتفه مرفوع نهائيًا من الخدمة، ذهبتُ إلى حجرة نومي، أمسكتُ بجلابيب أبي وجدتها قد بليت، كل ذلك في عام، العباءات في دولاب أمي مهترئة، الرائحة ثقيلة، أرى الشوك يطل من خلف الزجاج كأفاعي تريد أن تلتهمني، دخلت حجرة أُختي، فتحتُ كلَّ الأكياس التي فيها أشياؤها، كلها تتفتتْ في يدي، أكلتها «العتة» لم يبق هناك عباءة ولا قميص نوم ولا مفارش للأَسرة على حالها، في الشباك كانت هناك فتحة صغيرة وجدت فرعًا من الشوك، يُريد أن ينالني بمخالبه.

جريتُ مرة أخرى نحو البلكونة، في يدي هاتفي، التقويم يخبرني أن العقد سينتهي بعد يوم واحد، هل سيأتي السمسار؟ أخبط على رأسي من الحيرة والحسرة، نمت في مكاني في البلكونة. صحوت بعد عدة ساعات، الظلام كثيف يُحيط بالمكان، الرائحة تلتف حول عنقي كحبل المشنقة، والشوك تجرأ وبدأ في خمَش جلدي، مشيتُ في الظلام، ضغطتُ على مِفتاح إضافة الغرفة، لم يشتعل المصباح، في الصالة أيضًا، في كلِّ حجرة، التيار الكهربائي انقطع. أحسستُ بمثانتي تنفجر من ضغط البول، ذهبتُ إلى الحمام، وتبولتُ وأنا واقف في الظلام، فتحت الصنبور، لا ماء، اقتربت من الصنبور الرئيسي قرب الشباك، فوجدت الشوك قد تسلل إلى الداخل، بحثت عن هاتفي، فوجدت البطارية توشك على النفاد، لكن لا يوجد انترنت، لا يوجد ماء، ولا كهرباء، انهرتُ في مكاني.

خرجت للبلكونة محاولًا التسلق لأصل للسطح، أدمى جلدي الشَّوكُ، حتى رأيتُه كلَّه ينزفُ، بحثتُ في المطبخ عن بعض الحبال، أخذتها وكررت المحاولة في بلكونة أخرى فيها شوك قليل، النار تسعى في جسدي، حتى ملابسي تركتها، نسيتُ كلَّ شيء، المُهم أن أنجو، صعدتُ بعد عدة محاولات، ووصلت للسطح، كان مسطحًا تمامًا ويمتد بطول العمارة وعرضها، تمددت، وتحسست جسدي ووجهي، حاولتُ النوم لإراحة جسدي، لكن أنيني كان يصعد من حلقي فيشرخ حنجرتي.

طلع النهار وأنا في حالتي هذه، الشمس تصعد ومعها يصعد الشوك لأعلى فيُظللني، يتكوَّر حولي كأنه قبة تطوق سمائي، أُغمض عينيَّ وأُعيد مشاهد العام الذي مرَّ كلَّه، أتناسى الألم والاختناق، زحفت حتى أصلَ إلى منتصف السطح، في أبعد نقطة عن الحدود التي يأتي منها الشوكُ، لما غربُتْ الشمس، كانت القبة جاهزة، منصوبة، تُغلق كل حين بفرع جديد يمتد نحوي، مرَّتْ الساعات حتى حُجِبَ عني كلُّ شيء، لم أُميز الليل من النهار، فتحت عينيَّ على اتساعهما لأبحث في الظلام عن فُرجة أتنفس منها، لأرى أملًا قادمًا من بعيد، لكن الشوك بدأ في غَرْس أنيابه في لحمي، اشتعل الألم حارقًا جسدي…