تعيش بقلق دائم متعلق بعينها المفقودة، في موعد غرامي تطلق كبسولات خيالية على كل الحاضرين، قصة قصيرة مميزة لآلاء عبد الوهاب.

آلاء عبد الوهاب

پيو پيو.. (صوت عيار ناري)

أقف عند المدخل، متأهبة للقول الفصل في المعركة، يطلق ثدياي الرصاص على كل من حولي في المطعم. تسقط رؤوس الحاضرين على الموائد، ويتهاوى الندل على الأرض موتى.

ابتهج. الآن، استكنيص في موعدي بلا قلق من تحديق الآخرين.

أراد أبي تحذيرنا من تبعات الغضب، فكرر عليَّ أنا وأخي قصة الرعب الأثيرة من طفولته.

أثناء خناقة تافهة في الفصل حول أي طالب يمتلك العدد الأكبر من أقلام الحبر الملونة – وكانت في زمنه من عجائب الدنيا – يفقد واحد من الأطفال أعصابه، يمسك بقلم رصاص صقلته البراية حتى تدبب طرفه، ويغرزه في عين زميله ملك الأقلام الفاتنة.

موقف بسيط، ينقلب إلى حادث وعاهة مستديمة، كأن تموت بسبب عود جرجير وقف في زورك، عوضًا عن الحموضة والمغص، أثناء وجبة أوريجينال على عربية الفول.

انحرفت حياة زميليَّ أبي عن مسارها، فقد أحدهما عينًا، والآخر فقد سنوات من عمره في سجن الأحداث. وأنا خِفت. خِفت، على عيني كثيرًا، وخفت أيضًا مني على أعين الآخرين.

لكن عيني، أصيبت مرة بفعل يدي.

الجثث العاجزة حول المائدة المستطيلة، كأنهم الكبسولات الزرقاء داخل الشريط، في انتظار دورها للعمل داخل جسدي.

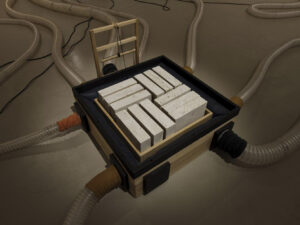

سبت، أحد، إثنين. عند كل واحدة خُط يوم أجلها، ضغطة اصبعي على الشريط، تنبأ كل كبسولة باقتراب دورها. لطالما هُيء لي أنها تصرخ للنجدة وأنا ابتلعها.

رحمةً مني، آثرت ألا تموت كبسولة وحيدة، فجعلتهما اثنتين في كل مرة. فينتهي الشريط باكرًا، وتدفن الصديقتان في مخي بلا وحشة. لتنعم واحدةُ منا برفقة.

القشة، الماصة، الشاليموه، أداة لشفط السوائل عبر الشفتين. لكنها ليلة العيد، تحولت في يدي إلى أداة تصفيف الشعر.

دسست العشرات منها داخل شعري المنكوش، في لحظة تمثيل متقنة أمام المرآة. تخيلت إنني سيدة في الثامنة والعشرين لا الثامنة، أجلس في صالون تجميل أتزين ليلة العيد. لا أمتلك بكرات لف الشعر، فاستبدلتها بالشاليموه المتبقي من حفل عيد ميلاد أخي.

أثناء سعيي الدؤوب الى الجمال، دخلت القشة في عيني، طرفها فقط. لم يحدث شيء في لحظتها، انتهت الليلة مثل المعتاد.

نمت، وحلمت بقضاء العيد على شاطئ البحر الأحمر، وبمعجزة تقنع أمي بصبغ شفتي بالأحمر صباح العيد. غلب الأحمر على رؤاي ورؤيتي، و بات ظلًا يروح ويجيء على عيني.

في الصباح، نظرت إلى المرآة، فتسرب الأحمر من عقلي إلى عيني.

لعلع صوت أمي في المنزل.

نجت عيني يومها. العين عليها حارس مثلما قال الطبيب. أحتاج فقط إلى عملية بسيطة بعد تهيئةٍ دقيقة تمتد لأسابيع، روتين يومي من الضغط الحنون على أنبوب ذو قمع طويل، أقربه من عيني، بالضبط عند منبت رمشي، فيمتد معجون بارد يحجب عني الرؤية. كان آخر ما أرى قبل وضع الدواء، ثقبٌ صغير في زاوية العين، يظهر حين أشد جلد أسفل عيني. وكمن عرف سرًا يجهله الآخرون، فهمت أنه من هذا المكان، أبكي. انبهرت من وجود تلك الحفرة، انبهارًا أشد مما أحسسته حين أخبرتني أمي؛ أنني وهي وكل النساء نمتلك ثلاث فتحات أعلى أفخاذنا، لا اثنتين كالرجال.

شعرت أن الثقب، نبع صغير، ربما بئر، وتذكرت يوسف في الجب، حدوتة أخرى مفضلة لأبي.

وساءلت نفسي، لو أن في كل عين بئرًا؟ فماذا يخبئ بئر عيني غير الدموع؟

تداخلت قصص أبي في عقلي، خناقة الأقلام، وبئر يوسف وأبيه الذي فقد بصره من كثرة البكاء. وبدأت أقلق من خسارة عيني وبئرها بشكلٍ فعلي، حدست أن ما كَرره أبي من قصص ما هي إلا تهيئة، لما سيحدث لي في المستقبل.

هل العمى مكتوب عليَّ؟ عَمَاي أنا؟ أم يكون لي يدٌ في عمى من حولي؟

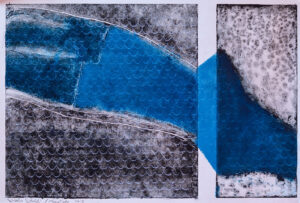

أرتدي النظارة بسرعة. كانت الجثث في المطعم جثثًا، لكن الطلقات ما هي إلا الكبسولات الزرقاء، فتح بعضها، وتناثر مافيها. لا أدري من سرعة القذف؟ أم من لفحة الهواء القوية هنا في الأعلى؟

الأجساد لم تمت إذًا، فقط نامت تخدرت من جرعة الدواء القوية.

عملًا بوصية أبي، ما تورطت في أي شجار في المدرسة، سوى مرة واحدة، وأنا في الصف الثالث الإعدادي.

بدأت الفتاة الشجار. لأنني دعست فوق قدمها بالخطأ، اتسخ حذائها فشتمتني، رددت الشتيمة، فضربتني. للحقيقة لم يكن ضربًا، كان فعلًا أقرب للتحرش، سحبتني من صدري. من قوة الشد خرج ثدي من الصدرية، سخن جلدي كله، تطلعت حولي ربما تساندني أي واحدة من الفصل، لكنهن حدقن إلى عيني، وتظاهرن أن لا شيء حدث. مرت ببالي صورٌ عديدة، لمواقف مر بها الثدي ذاته من آخرين، فأخذت بحقي من الجميع، عبر الفتاة، قدر ما استطعت.

إلا أن صوت عداد القنبلة الساكن خلف أذني يعلو. ينتظر المصيبة.

كل طاولات الفصل بات فوقها أقلام رصاص حادة، و عيني، وعيني تؤلمني. كأن ندبة ثقب الشاليمو ينبت منها حلمة ثالثة لي، كأن البئر في عيني حلمة رابعة، كلاهما تتألمان مثل حلمتاي صدري الغضابى من تطاول يد الفتاة المجرمة.

بلا شجاعة، وربما بالكثير منها. خلُص الأمر بخربشات مني على يدها فقط، تسببت بفصلي من المدرسة لأسبوع. لأن خجلي منعني البوح للمعلمة بسبب ما فَعَلت. سنوات عديدة، كرهت خجلي، كرهت عيني، وعينيها وأعين الناس. بيد أني في الحقيقة كرهت ثديي، أطرد الفكرة من دماغي بسرعة، مخافة أن يعاقبني الله على هذا الشعور فأصاب بسرطان الثدي. وأفقد حلمةً. وأيضًا، لأنني كي أفلح، وينصرف عني ألم الماضي، وينصلح حالي، ويهيم فيَّ معتز، يجب أن أحب نفسي، كلها، بنقصها وتمامها أولًا.

يختلف تأثير الكبسولات على الأجساد، لكن يجمعنا هذا السبات، راحة الجسد المنهك من القلق. تحل غشية على أدمغتنا، بعد حياة طويلة أسرف فيها عقلنا بالتفكير، لينتج بلطف وقسوة وتكرار أفعالًا تهدئنا. قلقًا من جهنم، بعدما اشتهى سمعان الدباغ امرآة حين رأى ساقها، اقتلع عينه على الفور، تطبيقًا لوصية المسيح في الكتاب المقدس.

العين عين القلب. هذا أول ما قالته لي الطبيبة النفسية. وأن من حبي لنفسي مثلما هي؛ ينبع حب من حولي. قولٌ مريب. أين مصدر الحب هذا إذًا؟ من المفترض أن الحب يأتي من الداخل، داخلي، وداخلهم، كيف ينبسج من داخلهم شيء ناحيتي، ومصدره في داخلي؟ كم بئرًا أملك في جسدي؟ هل هناك مواسير واصلة بين الحبين؟ أم هو حبٌ واحد يطفو بلا مَسكَنٍ؟ بلا بئر؟

لم أناقشها، هززت رأسي بانبهار مثلما كنت أفعل في درس القسمة المطولة.

بعد انقضاء جائحة الكوڤيد، بقيت أغطي وجهي بالكمامة، حاولت لأشهر السير في الشارع بلا كمامة ونظارة شمسية، واخفقت. فزرت الطبيبة لأعود مثلما كنت قبل الجائحة، خريجة ألسن طازة، مقبلة على الحياة، متعايشة مع أوجاعي القديمة. وتعلمت بسرعة أن أسلك أموري معها؛ أطنش كثير من كلامها، وأسرح في برواز فوق الجدار، أو أتنح قليلًا في حجابها المزركش بورود عديدة الألوان. لأنها ببساطة، كانت رغاية. تحكي عن نفسها أكثر مما تسمع مني.

لذا، حين وصفت لي عقارًا مضادًا القلق، شعرت أنها وصفته بلا دراية كافية بوضعي، لم تعِ حجم مشكلتي. كبسولة واحدة لا تكفيني، لو أنها تركت لي فرصة لحكي مخاوفي. مثلًا؛ أن تتعذب أسرتي كُلُها وتموت بعدوى الكوڤيد، أخشى عليهم، رغم أملي أحيانًا في عقابهم لتسكعهم بدوني في أعياد كثيرة. أو هاجسي من الخروج في موعد يتحول إلى حادثة اغتصاب. لو حكيت لها عن رشح بئري بلا ماء فوق الوسادة، وعن الفكرة، فكرة التماهي مع يوسف و رمي نفسي في الجب، التي تطاردني حتى الآن.

لو عَلِمَت كل هذا، لوصفت لي جرعة أقوى شافية.

ولأجل سعادتي، والمصلحة العامة لمن في المنزل وإعفائهم من التعقيم الدائم، وفزعًا من انفجار ضغينتي المتراكمة نحوهم، ضاعفت أنا الجرعة، إلى كبسولتين زرقاوتين صباحًا من العقار الأول، وتركت العقار الثاني على حاله، حبة واحدة. آثرت بنضج أن ألا ارفع العقارين معًا.

وودعت قلقي بمحبة.

بعد أسبوعين من الجرعة التي اخترتها لنفسي، حل موعد زيارة الطبيبة. وخلال بوحي لها بالإنجازات العظيمة في الفترة السابقة، علمت سبب اختيارها لي الجرعة الأقل من الدواء.

الغشاوة، على أعين الناس و أدمغتهم معًا. وأنا تمنيت فقط في سدٌ بين أعين الناس وبيني؟ ياااه… المكان مباركٌ إذًا. أصابتني نفحة من قديسه، وانفكت عقدتي، ألهذا اختاره لي عقلي الباطن؟

اقترحت عليه مكانًا لم أزره قط، لكنه غارق في الرومانسية يشي أنني خبيرة في المواعدة. بدلًا من الخيار التقليدي، مطعم سوشي فاخر أعرفه ويعرفني، يضعني في حيز الطبقة الراقية. قلت له: المقطم.

هالة مريعة لم أردها لنفسي، لكنها مجددًا لست أنا. تلك أنا بالكبسولتين، لست أنا فقط بلا قلق، لكن بلا شخصيتي كلها. مثلما تقول الدكتورة. في أسبوعين فعلت كثيرًا من الأمور بلا تفكير؛ قبلت بوظيفة ضئيلة المال بعيدة عن مجال دراستي ومكان سكني، نبَّأت عمتي الوحيدة أنني لا أرتاح لها و لا لنظراتها، و قفزت خطوات سريعة في علاقة إعجاب تذبذبت كثيرًا للبت فيها.

التهمتُ خلايا دماغي خلية خلية ماذا يقول عني الآن؟ كيف يراني؟

أعلم إن أخبرت أحدًا لقال لي: مجنونة. المقطم ليس فقط مكانًا لسرقة اللمسات، وإنتي قديمة جدًا، ويشفع لك جهلك بالعاصمة، يعرف هو سذاجة سكانها الجدد، وقبل كل ذلك، أنت تعرفين، أن هذا، تفكيرك العادي المغلف بالقلق.

ماشي، ربما أنت على حق. لكنني نسيت إضافة تفصيلة صغيرة، هي أنني ما قلت له «مكان كذا» في المقطم. بل قلت المقطم فقط، وأتبعتها بغمزة وضحكة غريبة، حاولت أن تشبه ضحكة الكوين نبيلة عبيد في الراقصة والسياسي. غباء. أعلم.

تحيرني للغاية تلك النقطة أين كان عقلي حينها؟ ماذا كنت أقصد؟

هل أنا بتلك الجرعة العالية نسخة أفضل مني؟ أكثر فرفشة ونغاشة؟ لا أخشى في الصياعة لومة لائم؟ أم أنني فقط أحاول، أحاول التظاهر بعكس ما أنا عليه أن هذا أول موعد لي في حياتي؟ أو أنني أحاول تطفيشه باستباق خطوات عديدة من القرب؟ من التحرر الوهمي كنوع من تدمير الذات، إفشال الموعد، إحباط العلاقة مثلما تقول الطبيبة، وهدم أي فرصة للحب؟

ما الذي مر بباله وهو يرى عيني تغمز؟ إن كان يصنف الناس مما يقولوه ففي داهية، وإن كان يرى أن الفتاة الجريئة حقيرة ففي داهيتين.

الطبيبة ليست محقة تمامًا. لكن، ما ضير محاولة إفشال الأمر؟ لعل نفسي المستقبلية ستشكرني يومًا لأنني حاولت إنقاذها، لا ضمانة لسير الأمور على ما يرام. سأدرك وقتها أنني على الأقل، حاولت إنقاذي مبكرًا، و أدركت بفطنة أن قلبي سيؤلمني.

لربما في محاولتي لتركه سينتقم مني بفقأ عيني؟ أو الألعن أفقأ أنا عيني بيدي، ثمنًا ليتركني في حالي؟ أو أقدمها له قربانًا غاليًا كي يحبني مثلما أريد.

هنا، في عهد المعز لدين الله الفاطمي، تحرك الجبل، بمعجزة ثلاث مرات كرمى لعين مفقوعة.

بعدما ولجت إلى المطعم، وتوقفت لأخلع نظارتي، مسحت المكان بعيني قصيرة النظر، الاحتماء بالعمى، بالصورة الضبابية آلية دفاع ذكية من عقلي. ثم حاكيت بدقة وصايا المرأة الشقراء على اليوتيوب، عن خطوات النجاح في الموعد الأول.

انطقي اسمك بنبرة واضحة، مفهومة، سعيدة.

– أنا عائشة… مش ميتة… ههه.

لن يضحك معتز من الإيفيه.

ثانيًا، قفي منتصبة. لا تكوني بأتب. رفعت كتفي سريعًا، لا ليس بهذا العلو الذي يشبه مظهري في الأيام الأولى لعمل الدواء في جسمي، بل ارتفاع واثق، ارتفاع كتف يحمل رأسًا سليمًا. موضوع فرد الظهر هذا مستفز، لم أعرف الدرجة المضبوطة له، أتذكر فيستقيم عمودي الفقري لثوانٍ، ثم أنسى، وأنحني.

بيد أن المرأة، باحت بسر نجاح انتصاب القامة وديمومتها.

الحيلة ليست فرد الظهر.« دعي ظهرك في حاله، ستكونين على ما يرام، فقط ركزي. تخيلي حلمتاك، مدافع رشاشة، تصوبيهن نحو أعين الناس». اه والله قالت كده.

إثر القصف الشامل و العشوائي، تفرغت للحب. أتوق لأن يعرفني معتز على حقيقتي، الجميلة كما أتصور، كما أراني أنا ليس كما يراني بقية الناس. أو لأكن منطقية، أود حتى أن لا يعرفني على حقيقتي، ويظنني خطئًا، رائعة، تامة، وأنا لست كذلك. المهم أنني أريد قربًا وحبًا ونشوة، دون المرور بالبدايات، شبه المعرفة الأولية المحرجة، التي أفشل فيها دائمًا.

لا أدري، مم أخاف؟ قد رأى وجهي على شاشة الهاتف من قبل.

ومع ذلك، لم يسأل معتز من قبل عما أصاب عيني. نصحتني الطبيبة أن أتبع قلبي، أحكي عن فشل العملية، وقتما أريد وحينما أطمئن.

يفيق النُدل والزبائن من أثر الكبسولات، أما أنا تُضرب الكبسولة داخلي عن العمل تأبى وحدتها.

تتسع أعين الناس، تصلني لمزاتهم، تتسمر قدمي في الأرض. ربما أحتاج وقتًا، ربما لن أشفى أبدًا، توقفت عن الدعاء بالشفاء، قلقي بات جزء مني، قلقي يحميني.

يسيل ماء من البئر المطلة على تجويف عيني، يسقي الأرض المباركة، وأنا، معي قلقي والكبسولة نتقدم نحو طاولة معتز.