¿Puede un hombre que ama a una mujer demostrar su valía cuidando como es debido un cactus que lo hiere con sus espinas?

Mohammed Al Naas

Traducido del árabe al inglés por Rana Asfour

"Ya he matado a dos. Que éste no sea nuestro tercero", le dijo ella. Su desolación, observó, confería a sus ojos una belleza aún mayor. Luego añadió: "Quiero que lo cuides bien. Hazlo por mí".

"Por ti, lo que sea", respondió él.

Había querido decir algo más profundo, pero al mirarla a los labios detuvo las palabras que escapaban de los suyos.

Había tenido toda la intención de enviarle un correo electrónico, pese a su convicción de lo ineficaz y trivial del medio. Pero ella ocupaba un tiempo y un espacio al que él anhelaba pertenecer, a su lado. Si fuera sincero, diría que nunca le había gustado ser escritor; que, de hecho, se sentía como impostor cada vez que escribía algo. En general, siempre se había considerado insignificante, tonto.

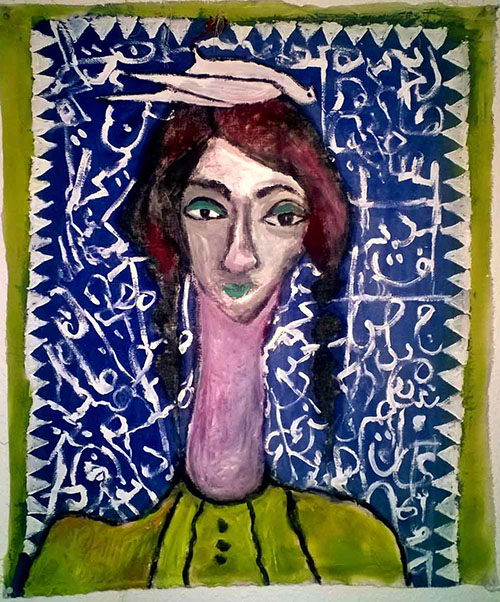

Empezó a recoger la mesa. Todo en su habitación le recordaba a ella: su ropa, sus libros, sus notas, su cepillo de dientes, su taza de café, su colonia, su chaqueta de cuero y aquel pequeño cactus que ocupaba un lugar de honor en mitad de la deteriorada mesa de granito. Quería abrir sitio para su computadora con tal de sentarse e intentar, una vez más, escribirle. Involuntariamente se frotó el pulgar contra los dedos, recordando el dolor del día anterior cuando había intentado lo mismo. Había estado luchando por encontrar las palabras que le escribiría cuando, de frustración, se levantó a quitar la maceta de la mesa. En el instante que se le escapó de los dedos, agarró por reflejo el erizo aquel y sus espinas, cada una no mayor a un grano de arroz, se hundieron en su carne.

"Te debería encerrar ya y tirar la llave", dijo ella. Había estado sentada en su muslo, con la mirada estragando las cuerdas de su corazón.

"Encontraría la forma de escapar", respondió él, con la estulticia de siempre. Le encantaba provocarla sólo para poder observar fascinado el desenlace de su reacción.

"Yo lo haría. Te encerraría aquí mismo. Le diría a mi familia que te secuestré, y que si alguien te quisiera libre primero tendría que casarse con nosotros", dijo.

"¿Pero cómo comería? ¿Cómo fumaría? ¿Cómo bebería café? ¿De qué sobreviviría?", preguntó él.

"No querrás nada mientras te dé esto", dijo ella, cogiéndole la mano y poniéndosela entre sus muslos.

Otra vez se quedó mirando el cactus y luego la ventana. Aparece. Por favor, aparece, suplicó a lo que había más allá de las persianas cerradas. Se dispuso a abrirlas hasta que recordó que se había prometido mantenerlas selladas en todo momento, aunque ello significara negarse la repetición de la escena que lo había arrestado el primer día que llegó a la Ciudad Antigua. Se había materializado como una aparición; su silueta, contra la ventana de la cocina que daba a su habitación. Desde entonces, se había acostumbrado a adivinar lo que cocinaba ella, pues fragancias olorosas se filtraban a través de los orificios de las persianas de madera de aquella ventana y flotaban hacia él. Imaginaba el incremento del calor en la cocina que hacía brotar las gotas de sudor que le brillaban en la frente. Visualizaba las gotas húmedas bajando por su cara y atrapando, en su descenso, los aromas del pescado, los tomates, el amaranto y las cebollas, antes de deslizarse por su cuello y acabar en un remanso entre sus pechos. Quiso poder preguntarle cómo soportaba vivir en medio de todas las penurias de los callejones de la Ciudad Antigua. Pasó la mano por encima de las persianas de madera cual si quisiera que se abrieran como por arte de magia, sus ojos suplicaban una atisbo más. Por un instante, su mirada se desvió hacia la bañera colocada afuera, en el balcón; las esencias combinadas de las flores amarillas que nadaban en su interior junto con las penetrantes hojas de menta sirvieron para inflamar aún más su lujuria.

Quizá se llame Céline, caviló, comparándola con su amada, de la que le separaban la distancia, la guerra y el ajetreo de la vida. Contempló las flores, los árboles, los arbustos y los matorrales de esta ciudad, apodada la "Ciudad del Jazmín", y se maravilló del constante aroma entremezclado del jazmín y la basura desparramada. Hubo una época en la que no había tenido que hacerse tales promesas, un tiempo en el que podría haber abierto la ventana a todo y a todos; al paisaje de un jardín entero de flores azules, amarillas, rojas, moradas y naranjas en el que insectos y pájaros trinaban al ritmo del mar que lindaba con la villa del periodista francés ahora enterrado en esas tierras.

"Sabes que tengo que irme", le recordó mientras le acariciaba el cabello.

"Sí, lo sé", respondió ella, deseando desesperadamente que fuera de otro modo.

"Esta es mi oportunidad; voy a escribirlo todo. Absolutamente todo", dijo.

"Sí. Escribirás, y me encantará todo", contestó ella. Él sabía que si probaba sus lágrimas caería en un sopor de borracho.

"Sabes que nunca renunciaré a lo nuestro", dijo él en cambio. "Es sólo por unos meses. Podemos hacerlo. Todo se arreglará", añadió, confiado en sus sentimientos.

"Me temo lo contrario", dijo ella. "Pero comprendo tu necesidad de viajar y conocer el mundo. Siempre has acariciado la idea", agregó, tratando de ahorrarle la vergüenza de otra mentira.

"Sí, siempre me ha gustado la idea", aceptó él. Entonces la besó y deslizó la mano por debajo de su falda.

Salió de su ensueño y se apartó de la ventana enrejada. Podía sentir que el cactus le observaba y él, a su vez, le devolvió la mirada. Dominado por un impulso repentino de marcharse, cogió su chaqueta de cuero y salió a la calle. Nada de lo que le rodeaba se parecía a su país. Todo era tan diferente: el frío, el aire, los olores, las canciones, el color del cielo, la ropa, las conversaciones y las marrullerías de la gente. Incluso el portal al mar de la ciudad contrastaba enormemente con la Bab al-Bahr de Trípoli.

Se asombraba cuando su amigo Oren, un poeta que había conocido en casa del periodista francés, detallaba las similitudes entre los dos países y se deshacía en elogios sobre la efervescencia de la ciudad y sus historias. No sabía reconocer la semejanza que cada mañana inspiraba la poesía de su amigo sobre el tema:

Se dio cuenta de que había llegado a una calle que conmemoraba al hombre que había procurado un hogar a la libertad en Túnez. Notó que el frío no había impedido que los pájaros confiaran sus secretos a los árboles enhebrados a ambos lados de la calle. Mientras se abría paso entre la gente acompañado por el piar sinfónico de los carriceros africanos, se le ocurrió que si Céline, que odiaba a todos los pájaros, hubiera estado con él en ese momento, sin duda se habría desmayado por la intensidad del canto de los pájaros.

Todos los días, desde que llegó a la Ciudad del Jazmín, paseaba durante una hora por el jardín de la villa. Las veredas polvorientas rebosaban de follaje, y no podía evitar fijarse en su exuberancia en comparación con los enclenques, rígidos y espinosos cactus de su casa. Mientras maniobraba para abrirse paso entre la muchedumbre sobre la calle de aquel hombre amado, sus pasiones beduinas se despertaban ante las mujeres que le rodeaban, su ardor se azuzaba por la miríada de colores de sus cabellos: azul, amarillo, rojo, morado, naranja, un jardín en flor sin peligro visible de una sola espina que le pinchara el corazón.

"Te escribiré", dijo al despedirse.

"Está bien", respondió ella, sin apartar los ojos de los suyos.

"Todos los días", agregó él por si acaso. "Acerca de todo. Parecerá que apenas nos separamos. Cuando leas mis palabras, será como si mi boca estuviera lo bastante cerca para que tus dedos tracen los labios que las pronuncian, creadas sólo para ti".

"Quédate un rato", suplicó ella, ansiosa, ahora que él por fin se alistaba a partir. "Quiero aferrarme un poco más a tu aroma, a tus besos y a tus manos tibias. ¿Te quedas?" Quería añadir "para siempre", pero no lo hizo.

"Me quedaré una hora más", ofreció él, enrodeando su cintura.

"Ojalá pudiera ocultarte del mundo, escondido aquí entre mis brazos", dijo ella, apretándolo contra sí como si obligara a su cuerpo a fundirse con el suyo.

Él introdujo las manos bajo su blusa para apretarle los pechos mientras le besaba el cuello, las orejas y los hombros. Desplazó las manos hacia abajo y las deslizó bajo la falda, donde se ocuparon de aliviarla de sus bragas. "Si voy a llevarme el cactus conmigo como tú quieres", aclaró él, "éstas también tendrán que ser parte del trato".

"Eso no se podrá", atajó ella.

"Entonces tendrá que haber otro pago por mis molestias", advirtió él, inequívoco.

Cuando por fin se marchó, se llevó el cactus con él, pero no sin antes besar a su amor una última vez; los ojos le brillaban como dos perlas preciosas que deseó poder robar para salvaguardarlas. Con el tiempo, dejó de contar las veces que las diminutas púas le roían los dedos. Justo antes de irse, metió la planta en la maleta, no sin que se incrustara en su carne otra tanda de espinas. En el avión, sólo podía pensar en el cactus y en si sobreviviría o no al retraso de diez horas. Mientras contemplaba las palmeras, los olivos y los cipreses pálidos y polvorientos, rezó por que su planta tuviera suficiente oxígeno para aguantar el viaje. Tendré que traerla de regreso conmigo, pensó, imaginando su tamaño dentro de seis meses y las miradas divertidas que seguramente recibiría de los pasajeros al subir al avión. Pronto desechó esta última escena, sabiendo que de todos modos nunca le permitirían llevar la planta a bordo.

Después de un día entero de retraso, llegó exhausto en las primeras horas de la mañana a la Ciudad de los Jazmines, y por fin pudo desempacar el cactus antes de caer rendido en la cama hasta el mediodía. No estaba seguro de si el rumor de las olas procedía de algún lugar cercano o si formaba parte de su sueño, en el que se zambullía en el agua una y otra vez para recoger los ojos nacarados de su amada, solamente para emerger por aire, pues, en cambio, una legión de espinas de cactus se le había clavado en la tierna carne bajo las uñas.

Tres meses después, aún no había escrito ni una sola palabra. Ni sobre ella, ni por ella, ni siquiera para ella. Cada mañana se despertaba con la misma rutina, que empezaba con un desayuno de huevos, café, mantequilla, mermelada de fresa y una medialuna. La mayoría de los días los pasaba en compañía de Oren, cuya costumbre de bramar sus versos al mar hacía que ambos cayeran al suelo entre sonoras carcajadas. Otros, los consumía paseando solitario por el jardín, deteniéndose a descansar en su banca favorita junto a un estanque de por ahí. Nunca dejaba de divertirle cómo su llegada siempre sobresaltaba a las ranas, que saltaban al agua y alteraban la serenidad de los brillantes nenúfares flotando con gracia en la superficie. Si su amor estuviera aquí, se habría agachado y habría desprendido del agua uno como ofrenda. Cual si estuvieran al tanto de su intención de expropiarlas, las flores semejaban mantener distancia, alejándose, parecía, tan lejos como podían de donde él las observaba. Las llamó a todas Céline.

Mientras observaba cómo las ranas volvían a la superficie, la escena le recordó una infancia repleta de historias de ranas, fantasmas y flores, así como de espinas, muertes y huidas. Supuso que una novela sobre su infancia podría ser justo en lo que necesitaba ponerse a trabajar. Se acordó de cómo Céline se había deleitado con sus historias, sus ojos se fundían en los suyos mientras la solazaba, su atracción se convertía en devoción para cuando llegaba al final. Animado por el recuerdo, decidió seguir adelante con la idea, sin ser consciente del delirio.

Volvió a su habitación y encontró el cactus justo donde lo había dejado. Mientras regaba la planta, admitió que su cuidado se estaba convirtiendo en un carga, una obligación sin amor parecida a la de atender a un niño molesto. De cualquier manera, llevaba a cabo su deber, aunque resintiera que la ingrata planta sólo lo recompensara con dolor.

Cogió una guía para escritores que se había acostumbrado a leer cada noche antes de irse a dormir, a sabiendas de que en unas horas despertaría en otro día que le vaciaría un poco más las ganas de escribir, pues él mismo interponía todas las excusas y distracciones que lo apartaban de enviarle a aquélla una sola palabra.

La noche siguiente, ya cuando la luna llena estaba alta en el cielo y la marea había bajado mucho, los dos amigos se reunieron en el lugar habitual, en lo alto de una pendiente ligera desde donde se divisaba el mar. Cuando cada uno hubo elegido sobre las rocas una superficie cómoda para sentarse, le llamó la atención cómo los cactus que los rodeaban no se parecían en nada al que le esperaba en casa. No tardaron en ahondar en una conversación sobre la guerra, el mar, Dios y todos los seres vivos.

"Dime, Oren, ¿sabes los nombres de estas plantas?"

"¿Me lo preguntas desde un punto de vista científico o estético?", preguntó Oren con desparpajo, lo que justo le recordó que Oren se había formado como médico mucho antes de dedicarse a la poesía.

"Para una respuesta científica necesitarás una enciclopedia. Sin embargo, como te dirá cualquier poeta que se precie, uno es libre de nombrar las cosas como le plazca". La respuesta de Oren sólo sirvió para sustituir la anterior mirada de confusión de su amigo por otra de frustración.

"¿Por ejemplo?"

"A ver, el cactus de allí. ¿Quién me dice que no puedo llamarlo cactus naranja, cuando es claramente anaranjado? O el azul que está justo al lado, ¿por qué no puedo llamarlo el cactus que habita junto al cactus naranja?".

Ambos se quedaron en silencio después de eso.

"Creo que las plantas tienen sentimientos", dijo, lo que arrebató a ambos de su letargo. "Por eso no soporto a los vegetarianos que lloriquean a quien se deje que los animales tienen sentimientos, pero luego ignoran la idea de que las plantas, como seres vivos, también".

"No todos los vegetarianos son así, mi estimado", respondió Oren. Presintió él, probablemente por primera vez, que Oren tenía algo más que decir, pero que se mostraba inusualmente indeciso. "En Occidente, los animales están sometidos a condiciones terribles", continuó Oren, "corrales estrechos, hormonas de crecimiento, cobertizos mugrientos". "¿Pero quién puede decir asimismo que las plantas no detestan estar confinadas en macetas, huertos amurallados y jardineras estrechas, cosechadas según los caprichos del humano?".

"La ciencia aún no ha confirmado si las plantas tienen sentimientos o no. En cuanto a los animales, cualquier humano percibe el sufrimiento que se les impone."

Cuando hizo las maletas para trasladarse a Ciudad Antigua, decidió que el cactus viajaría sobre sus piernas en el taxi. Cuando subió al coche, el conductor lo saludó mientras lanzaba varias miradas curiosas a la planta.

"Las hindis son plantas sabrosas", dijo el conductor en un intento de entablar conversación mientras identificaba erróneamente el cactus como un costus de la India.

"Cierto, pero este es un tipo diferente de cactus", respondió, tratando de equilibrar la planta en su regazo mientras evitaba el contacto con sus espinas.

El viaje fue largo y difícil. El taxista parecía frustrado por su pasajero, que parecía reacio a entablar conversación, espinosa o no, y a aligerar el monótono trayecto entre las dos ciudades. Finalmente se dio por vencido y encendió la radio para acompañar sus pensamientos.

Cuando el taxi lo dejó en la estación más cercana a Ciudad Vieja, descubrió que tendría que caminar el resto hasta la pensión. Así fue como recorrió el último kilómetro arrastrando una pesada maleta en una mano y con una maceta en la otra, abriéndose paso por las estrechas callejuelas y los mercados. Al llegar, malhumorado y sudoroso, se sintió completamente agotado, mientras sus pensamientos lo transportaban a la última vez que estuvieron juntos.

"Mantener vivo este cactus demuestra que estás preparado para cuidar de nuestro futuro hijo", dijo Céline.

"Teniendo en cuenta nuestro historial, significa que nuestros dos primeros morirán", bromeó. Luego, más sobrio, comentó: "En serio, no sé de dónde sacas esas locuras... de signos y símbolos ".

"De aquí", dijo ella, tocándose la frente con el dedo índice.

"Lo más probable es que de aquí atrás", corrigió él, deslizando un dedo para alcanzar donde...

En ese momento, la maceta se le escapó de las manos y se hizo pedazos en la calle. El cactus yacía sobre el suelo, con las raíces desnudas, expuestas, desenterradas de su santuario bajo la superficie. La tierra parecía cobrar vida cuando sopló una ligera brisa que la esparció por todas partes, mientras los residuos se adherían a las suelas de los paseantes. Al contemplar la escena, se dio cuenta de su incompetencia, de su inutilidad para mantener algo vivo, mucho menos al hijo que Céline deseaba. Cuando volvió la vista hacia la planta, sintió que le suplicaba que la rescatara. Un repentino impulso de abandonarla allí donde estaba lo abrumó, pero desapareció con la misma rapidez y se puso en acción. Recogió la tierra que quedaba y devolvió las raíces a su sitio. Más o menos satisfecho, continuó su camino hacia su nueva morada.

"Está decidido. Te la llevas contigo", ordenó.

"Aparte de todo, ¿por qué insistes tanto en que lo haga?"

"Ella es mi informante. Cualquier cosa que hagas, me lo hará saber".

"Pero las plantas no pueden hablar", dijo. Le sorprendió la hipocresía de sus propias palabras. ¿No contradecía su teoría de que las plantas son seres sensibles?

"Puede que no hable nuestro idioma, pero te va a espinar cuando sepa que te has desviado", respondió ella. Se volvió enseguida hacia la planta y, agarrando la maceta con ambas manos, se inclinó para dirigirse a ella: "Prométeme que le enterrarás tus agujas cuando se le ocurra engañarme".

"Te lo prometo", contestó él, juguetón, fingiendo una voz que pensó que podría ser de la planta. Ambos rieron entonces, aunque el incidente había dejado en él una sensación de desasosiego.

Aquella tarde, justo antes de la puesta, tomó asiento en una cafetería por la que pasaba de camino a casa. Habían pasado tres horas desde que pidió su primer café, y tanto la frecuencia con la que entraban clientes en la cafetería como el número de personas en la calle disminuían visiblemente. Después de perder la cuenta del número de cafés que había tomado y de la cadena de cigarrillos que había fumado, miró a su alrededor y descubrió que, salvo otras dos mesas -una ocupada por un hombre y dos mujeres que cenaban y otra por tres jóvenes libios a los que oía hablar de la guerra-, la cafetería estaba vacía. El gato que deambulaba por el local suplicando comida a sus clientes no contaba, desde luego; tampoco la rolliza vendedora de flores que intentaba despachar a la fuerza lo que quedaba de sus rosas a clientes poco dispuestos. No fue hasta que se reacomodó que se fijó en una mujer sentada sola en una mesa comiendo un helado, a la que antes no había visto. Le invadió un poderoso deseo de levantarse, conversar con ella y observarla mientras comía. La emoción desencadenó el recuerdo de una antigua conversación con Céline.

"Soñé que estaba sola cuando di a luz a una niña", contó ella. "Supongo que habías viajado, como siempre. La sentía como algo ajeno, extraño para mí, de modo que me resultaba muy difícil establecer un vínculo, incluso mirarla. Ni siquiera podía decirte el color de sus ojos, de su pelo, de su piel. No sentía ni ternura ni amor hacia ella. Amamantarla me parecía más un deber que un acto de devoción maternal".

"¿Por qué?", preguntó él.

"Ni yo misma lo entiendo", respondió. "Tal vez... si tan sólo... si me hubiera permitido mirarla a los ojos, habría encontrado alguna respuesta".

Pasó el resto de la tarde solo en su mesa, absorbiendo la energía que podía del flujo cada vez menor de transeúntes. Escrutó los rostros, deteniéndose más tiempo en las mujeres. La ausencia del canto de los pájaros despertó en él un intenso deseo por la voz de aquella otra mujer, que supuso tendría unos treinta años, la belleza en la ventana del otro lado del callejón a la que le robaba unas miradas, esposa de un marido ausente y madre de la niña a la que le cantaba.

La lucidez de sus pensamientos se vio interrumpida por los gritos de la vendedora de flores, que ahora lo convertía en blanco de sus agresivos designios. ¡Anda!, le gritó, arrimando una rosa hacia él. Tómala. Él le dio las gracias y la rechazó. Pensó en su cactus y en la promesa que había hecho de no desear a nadie más que a ella. Pero la mujer era implacable e intentó varias veces colocarle la flor detrás de la oreja, diciéndole lo guapo que le hacía parecer. Maldita sea, mujer, ¡he dicho que no! aseveró, con una reprimenda más agresiva de lo debido. iNo vales la pena! , le espetó la mujer antes de recoger sus flores y alejarse de la mesa.

El encuentro le puso los nervios de punta. Agotado y exhausto, apenas pudo llegar a casa, donde fue recibido con una melodía familiar en cuanto entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. A pesar de no abrir sus propias persianas, supo que la ventana de su cocina lo estaba, mientras los versos de la canción aquella se dirigían hacia él altos y claros: "Los resentidos me envidian mi amor... me preguntaron, ¿qué es lo que vi en ella? Para refutar a mis detractores les dije... Tomen mis ojos y miren a través de ellos..."

Se acercó a la mesa y tomó asiento frente al cactus, que le pareció tan fascinado por la melodiosa voz como él. Quietos, escucharon a la mujer cantar con todas sus fuerzas mientras lavaba los platos. Se veía que iban a pasar así toda la noche, hasta que la llamada de mamá, mamá interrumpió el ritmo de la mujer. ¿Qué pasa?, preguntó a su hijita. Tengo hambre, se oyó la respuesta. Está bien, te prepararé algo de comer, contestó ella.

Pudo detectar un cambio palpable en su tono, que había pasado de una melodía seductora a otra impregnada de frustración y resignación. Sintió una punzada en el pecho, así que se levantó de la silla y se acercó a la ventana, con la esperanza de vislumbrar su rostro a través de las rejillas de las persianas de madera. Al cabo de un rato, se oyó el ruido de ollas y sartenes, pues había vuelto a su lugar junto a la ventana de la cocina. Captó el leve sonido de una melodía que esta vez no pudo distinguir. Desde su puesto de vigía, la observó como un halcón al tiempo que su silueta se movía por la cocina, asombrado de lo mucho que se parecía a la de su amada.

Exhausto, por fin se retiró a su dormitorio, con cualquier noción de escribir lejos de la mente. Al contemplar su cactus por última vez aquel día, pudo sentir cómo sus púas le agujereaban el corazón y, mientras lidiaba con la urgencia de cerrar los ojos y sucumbir al sueño, se acordó de una conversación que había mantenido con Oren no hacía mucho tiempo.

"Todas las mujeres llegarán a parecerse a la que amas, pero sólo si la amas de verdad", había dicho Oren.

"Pero nunca hay dos mujeres iguales", había respondido.

"Inténtalo. Imagina una mujer. ¿Qué aspecto tiene?"

"Exactamente como la mujer que amo. Pero esto no prueba nada. Hay más de mil especies de cactáceas, y cualquier similitud que compartan no significa que sean uno y el mismo."

Antes de por fin dormir aquella noche, resolvió que lo primero que haría a la mañana siguiente sería desterrar el cactus al contenedor de basura.