In a way that no Arab poet ever thought of doing before the Nineties, Sargon embodies the poet as uncommitted wanderer — and, all through his life, he willingly pays the price in homelessness and uncertainty, in refugee-ness. He frees the text of its historical onus, pushes it back into the broadest possible human context. To my friend and me he speaks of voluntary displacement and purposeful disengagement. Geographic flux. Not just because we admire the poems, here and now it seems right to be reviewing his life.

Youssef Rakha

I was in love when I wrote about listening to Sargon Boulus in Marrakesh. I was also naïve about liberal democracy. It had been years since the Iraq War, but I thought that was Saddam’s fault and anyway Iraqis had called in the Americans. I was in love and I had not yet seen Western-stamped “democratic transformation” of the Arab world turn into the horror show that it is: civil war in all but two of the countries where it was attempted. I had not experienced the full extent of Free World wickedness, either, with the institutions of liberal democracy — government, academia, media — not only funding, arming and egging on the genocide of an occupied and helpless people but also looking indistinguishable from their authoritarian counterparts: murder, torture, surveillance, disinformation… Sargon, it seemed to me then, was an example of how the West might save an individual from the cruelty of Arab-Muslim societies. But I no longer have any doubt that that cruelty is precisely what the West has wrought, that — for an Arab-Muslim — that cruelty is the West. And as I look at Sargon now, I see, rather, an example of how to live with awareness and purpose in a world designed to erase you. I see evidence that, with a little resourcefulness and a refusal to play the ugly games of nationalism, love just might be possible in the time of genocide.

All Those Theres

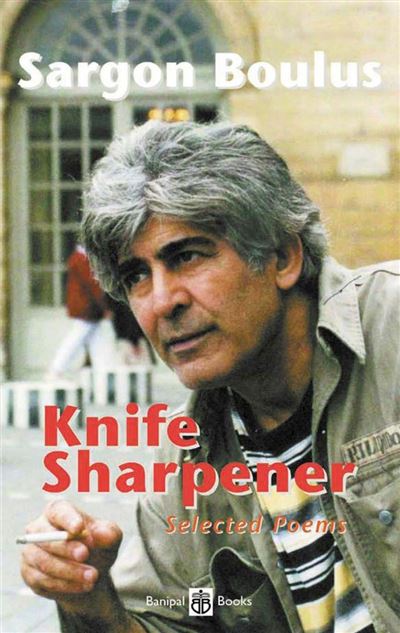

Thanks to a flighty wi-fi connection at the riad where I stayed that time in Marrakesh, I heard Sargon Boulus (1944-2007) reading his poems for the first time. Sargon had died recently in Berlin — this was the closest I would get to meeting him — and, lapping up the canned sound, I marveled at his unusual career. He was an Iraqi who spent more or less all of his adult life outside Iraq, a Beatnik with roots in Kirkuk, an Assyrian who reinvented classical Arabic. He translated both Mahmoud Darwish and Howl.

In Sargon’s time and place there is an overbearing story of nation building, of (spurious) Arab-Muslim identity and of (mercenary) Struggle — against colonialism, against Israel, against capital — and that story left him completely out. More probably, he chose to stand apart from it, as he did from a literary scene that celebrated it more often than it did anything else. Is this what makes him the most important Arab poet for me?

At the time, I’m in Morocco with an Egyptian friend. We both live outside Egypt, further from each other than either is from home. We must travel to see each other, but for reasons both complicated and ineffable, we cannot meet in Cairo. There is something refugee-ish about our isolation inside the walls of the medina, our existential anxiety, the fact that we are in each other’s presence against all odds. For as long as we’re there, by coincidence, the riad has no other guests.

Nightly we sit in the withered grandeur of the top-floor salon, laptops on laps, and we struggle with the electric plugs, the ornate china ashtrays, the incredibly weak lights. In that salon everything is pretty, but everything is maddeningly impractical.

When I mention that I’ve seen pictures of Sargon but never heard his voice, my friend takes me to a web site called Poetry International with three excellent recordings in streaming audio format. The medina is still; and miraculously, that night, the wi-fi never gives.

Huddled over the tiny speakers, we listen. Again and again, we return to one particular poem: al-laji’u yahki, or (in my translation) “The refugee tells.” Our ears buzzing with the angular, hard-edged vowels of Maghrebi dialect, Sargon’s far-Mashriq inflection strikes us all the more; it is curvy, singsong and strung with Bedouin consonants. The poems are in standard Arabic. Their reader’s mother tongue is Syriac and he has not been to Iraq for decades. But you can instantly tell where he’s from.

And it is magnificent poetry. In its quality (but in very little else) it extends a glorious Mesopotamian tradition that stretches back, through Badr Shakir Al-Sayyab and Mohammad Mahdi Al-Jawahri in the 20th century, to the Abbasid caliphate. The poet Sinan Antoon, another Iraqi Christian, tells me the poems are full of rarefied dialect: further evidence of their belonging. But it is more than anything else the voice, the sheer Iraqiness of Sargon’s undulating voice, that stamps them with a sense of place.

In a way that no Arab poet ever thought of doing before the Nineties, Sargon embodies the poet as uncommitted wanderer — and, all through his life, he willingly pays the price in homelessness and uncertainty, in refugee-ness. He frees the text of its historical onus, pushes it back into the broadest possible human context. To my friend and me he speaks of voluntary displacement and purposeful disengagement. Geographic flux. Not just because we admire the poems, here and now it seems right to be reviewing his life.

First, Sargon makes the journey from the British enclave of Habbaniyya, where he was born, to Kirkuk. It is the Sixties, and together with Fadel Al-Azzawy, Mu’ayyad Al-Rawi and other young prose poets, he forms the Kirkuk Group, a heterogeneous circle fascinated with Flower Power and bilingual in English. A string of risky border crossings takes him to Beirut, where his poems have been “discovered” by Youssef Al-Khal, the editor of the influential journal Shi’r. For several years Sargon lives as an illegal alien in Lebanon. When he is about to be deported, he manages somehow to secure legal passage to America. There are legends about how he does this; the important thing is that, before Saddam Hussein comes to power, before the story of nation building in Baath Party Iraq reaches its nightmarish climax, he is already settled in San Francisco.

Amazingly, as my friend and I start to tell each other, there is no nostalgia in Sargon’s poems. There is pained memory, grief, a harrowing awareness of both the cost of moving on and the value of what’s left behind, but no self- or place-pity, no homesickness.

Sargon makes you think of how a place can be at once familiar and unfamiliar, how a detail like the shape of a glass or the color of the light in a window can make home unpredictable, how a moment — the moment his voice came through with the words al-laji’u yahki, for example — can condense and give meaning to two lives.

Once again, I recall the imperative in one of his poems: “You’re the one who wanted bare adventure and burned the map, now sleep in the dragon’s entryway.” It’s a state of being I think my friend and I have always shared, but tonight it takes on an exigent edge. Here, speaking from the internet-ready grave to a pair of temporary life defectors, is the archetypal refugee; we grow even closer listening to him.

Reminiscing about this many-sided encounter in Marrakesh — rereading not only “The refugee tells” but also poems about the family left behind in Habbaniyya and what has become of them (Sargon seldom knows), about Iraqi friends remembered or dead or encountered on the street by chance, often somewhere in Europe, about the horrendous conditions they are forced to live with and about their (his) visions of the end of the world — I think again of homeland and identity, of Baghdad as a hub of nationalism.

Was it Sargon’s conscious choice to reject this time and place, or was he, as a disinherited Christian, forced out of the story by blood? It occurs to me now that, by remaining marginal to an ultimately disastrous grand narrative, whether intentionally or not, Sargon managed to live out poetic Arabness as nobody else did. His is (as it had to be) an Arabness in exile, free of the trappings of coming into your own in the politicized Sixties. But it is also (as it should be) free of the tent pegs that hold down the individual spirit.

Sargon never gathered wealth, fame or clout; he did not for a moment trade in his prodigal talent for wider or deeper recognition. To this day the Iraqi with the strange name is seldom celebrated in mainstream cultural media. Yet as I think again of the fall of Baghdad, Sargon tells me more about what it means than any Iraqi I know of.

The Refugee Tells

(in my translation from the time of writing)

The refugee absorbed in telling his tale

feels no burning, when the cigarette stings his fingers.

He’s absorbed in the awe of being Here

after all those Theres: the stations, and the ports,

the search parties, the forged papers…

He dangles from the chain of circumstance—

his destiny wound like fiber,

in rings as narrow as

those countries on whose chest

the nightmares have piled up.

The smugglers, the mafias, if you asked me,

might not be as bad as that sky of hungry seagulls

above a damaged ship in Nowhere.

If you asked me I would say:

Eternal waiting in immigration offices,

and faces that do not smile back, no matter how much you smile;

who said it was the dearest gift?

If you asked me, I would say: People, everywhere.

I would say: Everywhere,

stones.

He tells and he tells and he tells,

because he has arrived but does not taste arrival,

and he feels nothing when the cigarette burns his fingers.

A Meeting with an Arab Poet in Exile

(in a translation by Robin Moger)

At that outcast and lonely hour,

that hour of night when choices narrow

until each absence takes on meaning as a cloud of smoke,

between the voices of the drunken patrons in that small restaurant

and the wash of the still sea that beats, below, against its rocky shore,

at that neglected hour of night, that lonely hour,

he talked to me of the legendary poets of exile

and how he’d known them in his youth, he

who still followed the same path,

and from an ancient notebook

which bore on its cover the cedar of Lebanon

began to read aloud the long coupled columns of his long two-columned poems.

He’d known them all,

from The Apollo Group to The Pen League,

Rashid Ayyub, Elia Abu Madi, Abu Shady and the rest,

but chose the endless road, wandered

the world, sortied and sallied through the Americas,

not always lion-like (he gave me a wink);

he had brought down more than one gazelle in the Chicago snows,

been shot at by more than one doe-eyed maid on the banks of the Amazon

among them a mulatto girl—her red-hot beauty haunted him still—

who’d borne him a child in some jungle on his way.

He’d been a tour guide

guiding tourists from Miami to Brazil

through cities whose names I’d never heard, a chef

on a ship that crossed the Caribbean,

had tasted strange fruit, had brushes with death, pleasure’s nemesis,

on more than one occasion,

(had been, for a while, a smuggler);

Indeed, there’d been a time, my friend,

a time when he had called himself a prince

and owned a row of houses

until the treacherous partner had appeared like Fate

followed, in search of forgetting, by drink

then women and their wiles, then thieving lawyers circling his head

like hawks, then the face of the Ashkenazi judge

like the kite of doom flapping over

the hill of garbage, then the abyss

of penury.

And here he was

at last in San Fransisco where

the final storm had cast him years before

worn out by travel, cooking from midnight

till dawn, in this restaurant overlooking the sea and called The Lighthouse,

for these night birds, these wastrels;

but he explained to me that things had always been thus,

were always always always thus,

and reminded me that Khalil Mutran

had opened a store selling charcoal in some city of exile

(Rio de Janeiro? He, quite possibly over sixty, forgot the place)

where, as one customer left laden

and another with empty bags looked in at the door,

he’d pen in his ledger

lines of verse.

He said his goodbyes smiling

and waving his notebook in the air

and I saw him return to his stoves and the smoke rise up

once more, the notebook put back on a shelf on which

a ragged copy of Gibran’s The Prophet could be seen.

I saw his smoke rise again.

I saw once more the cedar on his notebook.