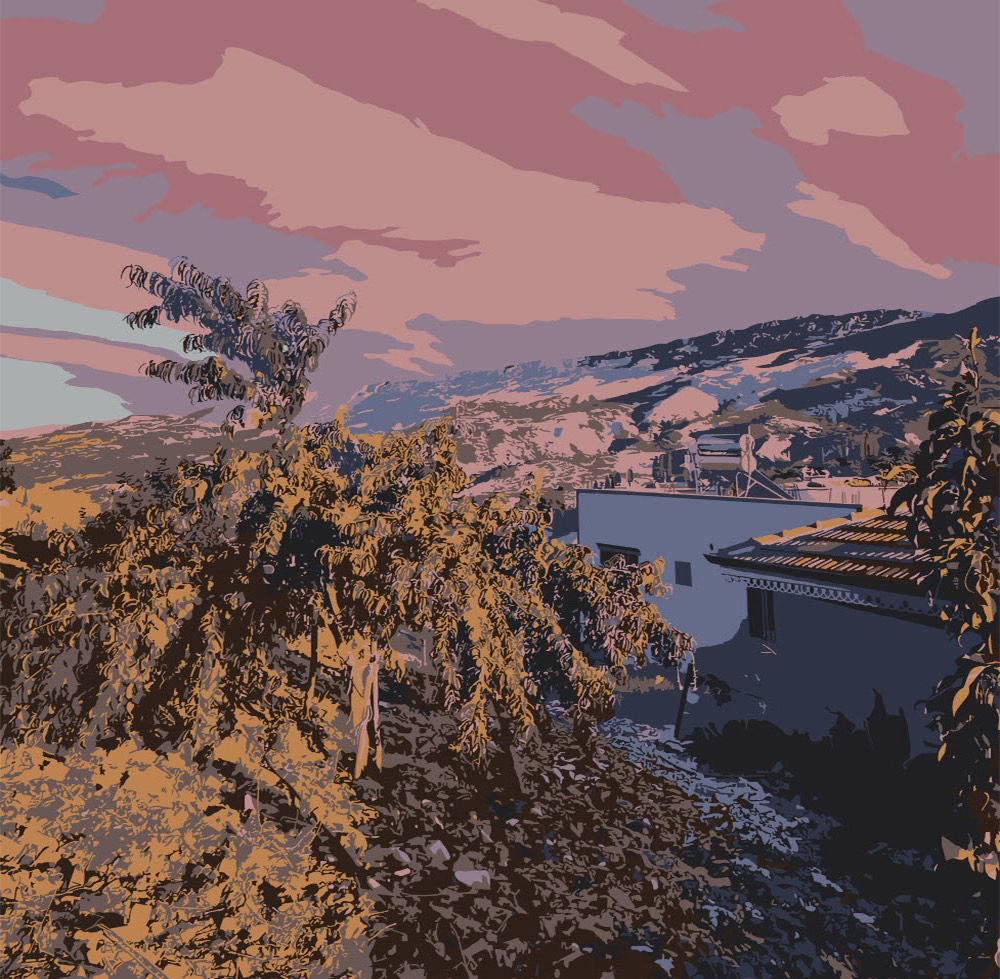

Sevinç Unal relives her memories as she surveys the region of her family and childhood in southeastern Anatolia after 7.8 magnitude quake. Digital illustrations by Hogar Ar.

Sevinç Ünal

In the early 2000s, my mother embarked on the project of building a small country house in her native village, in the Adıyaman region, Semsûr in Kurdish. Having emigrated to Switzerland in 1993, this physical act of re-inhabiting her village was undoubtedly a symbol of reunification with her place of origin. In 2008, much to my grandmother’s delight, a tiny house was built in this village in southeastern Anatolia. Set on the outskirts of a valley, our country house was surrounded by houses that resembled it: two stories, two balconies, two bedrooms. Around them grew pistachio, pomegranate, mulberry and peach trees, which would later become my favorite trees. This house has served as an anchor in my journey of discovering and understanding my origins and self.

My once frequent visits to this place, which is situated far from the bustling and lively ambiance of the Mediterranean, were tedious during my childhood and adolescence. Today they are the fountain from which I draw my memories, those that are now marked by rupture.

On February 6, 2023, at 4:17am, one of the most destructive earthquakes in modern times shattered thousands of buildings and lives.

After the urgency of the situation and the fervent determination to rescue survivors has now passed, the current imperative is to clear villages and towns of the rubble. In what looks like the aftermath of a war zone, bulldozers have demolished the remains of uninhabitable buildings and houses, while excavators have cleared away the rubble and relocated it outside of the city piled up in mounds. There, beneath the stone and concrete, where life no longer exists, is where memories persist.

Diaspora: between memory and oblivion

Both my parents come from the rural province of Adıyaman; my father is Kurdish Alevi and my mother is Turkish Alevi. As with many immigrant families, every summer we head to Adıyaman to stay at our vacation home.

That summer was no different, except that it was. We arrived to discover not only the damage wrought by the earthquake but also the last remnants of “life as it used to be” — as the locals put it.

On our first visit, unlike me, my father found his way easily around the town. His memory of the place seemed almost intact. Mine, however, an amalgam of personal recollections mixed in with those told by my family, appeared defective.

As a child of the diaspora, my country of origin was, as for many people from waves of immigration, a place of both attachment and sentimental detachment. A place, partially constructed by the narrative of my parents. In search of a new identity, my relationship with my country of origin and my reflections on my place within it has always been a complex and conflicted process. Straddling several identities, often stigmatized as a minority, I have always lived in the position of the “other,” whether in Switzerland or in Western Turkey: Istanbul, Izmir, the seaside resorts. Every summer, when I, a Turkish-Kurdish alevi, would return to my homeland, it always felt like I was coming back to a place I knew so well. Adıyaman, where both my parents were born, is a historically multi-ethnic region, with a strong Kurdish and multi-faith presence, home to Turkey’s oldest church and a relatively large Alevi community. Despite my family’s close ties with the region, these places I was returning to, with their European influence, felt far removed from my actual place of origin. However, like the region, my family’s past is one riddled with difficulties, struggles and discontinuities.

From collective imprint to personal reminiscence

For the philosopher John Locke, a person’s identity is not defined solely by their own experiences, but begins long before, with “actions and thoughts already past.”[1] The same applies to the memories I’ve kept of my place of origin over the years. The stories of my grandparents, my parents, my aunts, and my cousins who grew up in the area have fed into my memory so that my own recollections and those of my family are all part of a collective memory. So, as Locke argued, singular and individual memories are linked by a common socio-political framework, and are collective in essence because they are formed in the same symbolic universe.

The region of Southeast Anatolia and Adıyaman has different collective memories, shaped by the religious, ethnic and political affiliations of its history, which also includes the massacres and threats of the past. As such, memory can also be political. Case in point is the memory of my paternal ancestors who took refuge in the perched latitudes of the mountains separating the Adıyaman region from Malatya, where my father’s first memories were formed and that of my maternal grandmother, condemned following the 1980 military coup.

For Paul Ricoeur, memory is “invested with a central role in the modern elaboration of personal identity”[2] : I have therefore defined and developed myself through this family and collective memory. But not only that, my memory also harbors memories of my own, of those long Anatolian summers, of my culinary apprenticeship, my way of living in my village, of strolling the streets of these concrete towns in search of a tree, of interacting with shopkeepers.

As a researcher in urban sociology and political science, Adıyaman and the surrounding towns such as Gaziantep (Dilok in Kurdish, Eyntab in Arabic), where I had the opportunity to live for several months at a time during fieldwork, also meant discovering and learning about urban dynamics other than those in which I was born. With a lack of cultural venues, partial investment in public spaces, the omnipresence of motorized vehicles and a relative absence of entertainment, Adıyaman and its neighboring towns are often described as uninteresting, especially by young people. Yet, driven by a sociological interest from an early age, these urban fabrics represent for me my first contact with the Middle East’s medium-sized cities and their socio-economic dynamics. These regional towns are very closely linked to the rural world and agriculture, and are both transit points for agricultural goods and points of processing and consumption. Pistachio growing is a case in point. Pistachios are grown in the region’s rural areas by villagers whose economic activities are heavily dependent on them, transported to small provincial towns and then assembled in Gaziantep, where they are sold in all their forms, particularly in pastries. I remember, in the summer of 2021, welcoming traders from Adıyaman to our country house and selling them a couple of hundred kilos of pistachios, the remains of an old harvest and a few scraps from my grandparents’ legacy.

Bustling with lokanta (restaurant-canteens), street-food and fruit-and-vegetable vendors strolling the streets, and weekly markets, these towns were brimming with life and important urban economic activities that even the most ambitious young people wanted to leave behind. For me, they were functional cities, without much pretension, but above all, they are my geographical reference points in this world.

The memory of cities: memories in concrete

As far as buildings are concerned, the typical architecture of much of southeastern Anatolia bears no resemblance to the commonly accepted definitions of “charming” or “aesthetic,” which may be inaccurate, simplistic and crude. The reality is that there are few to no green spaces, and the concrete buildings that look alike are often unfinished, their balconies crammed with families who flock to them to sleep in the summer. In essence, concrete and masses: that is what my memory is made of.

Most of the buildings have a flat roof. Far from the social functionality of the “rooftop” as we know it in Europe, the roofs here are used as a living space where the family relocates to sleep on hot summer evenings. Oftentimes, the roof doubles as a second kitchen, where tomatoes, eggplants, figs and peppers are dried and where pistachios are sorted.

Increasingly, there’s less desire for the old, and a marked zeal for modern architecture. Often, the newer the apartment, the luckier the residents say they are to live there. The architectural landscape has also witnessed the advent of a number of skyscrapers and “sites” (gated communities) for the middle and affluent classes.

Southeastern Anatolia is a major industrial hub, with the city of Gaziantep at its center. Between the ‘60s and ‘80s, it welcomed large waves of migrants who came to work in the region. In the absence of a national housing policy, these workers settled in shantytowns known as gecekondu, which literally means “built in the night.” Contrary to the common imagination of shantytowns, often imbued with Latin American characteristics, these shantytowns are not built from recycled materials, but from concrete. They stand out from other forms of regional housing because of their illegal occupation of land and their non-standard construction, with no architectural or town-planning plans. With a maximum of one or two stories, these shanty dwellings are numerous in the region, often leaning against each other, leaving little or no space between them, but on which their solidity also depends.

It would also be difficult to describe the region’s architecture without mentioning the hand of TOKI, the national agency for the planning and construction of housing initially intended for the underprivileged classes. From 1984 onwards, TOKI gradually established itself in the landscape, implementing cold, impersonal-looking towers all over the country, uniformly and independently removed from the history and landscape of the regions.

Today, much of Adıyaman’s downtown area has been razed to the ground. In its place, containers used for commercial use or as dwellings have made their appearance in the city, replacing the city’s cement. Concrete and people: over 3 million people have left the region.[3]

What kind of memory for reconstruction?

The earthquake took a part of me away. To remedy this, I am more than ever driven by the duty of reminiscence: if places and lives disappear, what remains in a memory?

The earthquake revealed the flaws in Turkey’s current political system and decades-old urban governance. Within hours of the tragedy, the region’s biggest property developers were caught fleeing the scene. The urban landscape was nourished by powerful levers of corruption, supported by lax and dangerous laws. It was for this reason that, while the rest of the world viewed the earthquake as a natural disaster, the anger of citizens across the country pointed to the state as solely responsible. Indeed, since the social mobilizations in Istanbul’s Gezi Park in 2013, the role and importance of the expertise of architects and urban planners, grouped in professional chambers have been largely diminished by legal levers. At the same time, in 2018, in order to achieve a “peace of reconstruction,” Turkey’s president decided to legalize illegal and non-standard buildings. [4]

The field of urban planning is one in which the current government has over-invested, primarily through TOKI, which has become the main player in urban planning in Turkey. Through this national agency and laws allowing the expropriation of land, the Turkish government now holds a monopoly on reconstruction in the region.

This is a crucial issue for Turkey, whose state is described as “omnipotent and omnipresent.”[5] The main challenge is to be able to work with an urban strategy plan in which the state is not the sole player. What place will be given to local authorities, such as municipalities, which have been strongly mobilized in this time of crisis? What form of consultation with the population will be envisaged? After the powerlessness felt by residents during the disaster, will they have a voice in future redevelopments, and thus the chance to reclaim their space and their city?

Finally, memory is also a narrative act of the present. It is in the present that we construct the memory of the past. So, how do you re-inhabit your home, giving birth to a memory of places that are now forever frozen in the past?

The earthquake of February 6, 2023 is a fracture in the Anatolian landscape and an interruption in its architectural history: what form of reminiscence will we be able to pass on to future generations, and above all, how can we keep alive and nourish our own memory, now devoid of any physical reference?

Notes

[1] Barash, Jeffrey Andrew, “What is collective memory? Réflexions sur l’interprétation de la mémoire chez Paul Ricœur”, Revue de métaphysique et de morale, vol. 50, no. 2, 2006, p. 187.

[2] Ibidem p. 186

[3] Ünal, Sevinç “”Where is the State?” Le contrat social en Turquie à l’épreuve du séisme” in Swiss Society for Middle Eastern and Islamic Cultures, published May 7, 2023.

[4] Ibid.

[5] Pérouse, Jean-François. “L’État sans le public: quelques conjectures à propos de l’administration du logement collectif (TOKİ)” in L‘art de l’État en Turquie: arrangements de l’action publique de la fin de l’Empire ottoman à nos jours. 2013. pp. 173.

Further Reading

Barash, Jeffrey Andrew, “What is collective memory? Réflexions sur l’interprétation de la mémoire chez Paul Ricœur”, Revue de métaphysique et de morale, vol. 50, no. 2, 2006, pp. 185-195.

Pérouse, Jean-François. “L’État sans le public: quelques conjectures à propos de l’administration du logement collectif (TOKİ)” in L‘art de l’État en Turquie: arrangements de l’action publique de la fin de l’Empire ottoman à nos jours. 2013. pp. 173-194.

Ünal, Sevinç “”Where is the State?” Le contrat social en Turquie à l’épreuve du séisme” in Swiss Society for Middle Eastern and Islamic Cultures, published May 7, 2023.