Alors que les archéologies indigènes d'Afrique et des Amériques suscitent aujourd'hui un intérêt croissant - de même que la reconstitution des archives et des pratiques qui peuvent nous informer sur la manière dont les populations indigènes ont vécu le passé matériel - le Moyen-Orient, en tant que frontière extérieure de la modernité européenne, reste un site de contestation impériale, où les récits fondateurs de l'Occident sont amplifiés par association et, par conséquent, par la domination.

Ombres monumentales : On Museums, Memory, and the Making of History, édité par Nora Razian

Kaph Books & Art Jameel 2023

ISBN 9786148035456

Arie Amaya-Akkermans

Parler de la destruction du patrimoine culturel au Moyen-Orient, c'est d'emblée se heurter à un certain nombre de malentendus cruciaux hérités du cadre du colonialisme occidental, qu'il s'agisse de cette vague localisation géographique ou du contenu de ce patrimoine. Avec les guerres et les troubles, le patrimoine est l'un des sujets les plus banals de l'actualité : les destructions par l'État islamique du temple de Baal Shamin à Palmyre et du site babylonien de Nimrud près de Mossoul, la démolition d'un ancien port maritime de l'époque phénicienne dans le centre de Beyrouth, l'interminable pillage des antiquités palestiniennes ou encore la destruction de la vieille ville d'Antakya lors des récents tremblements de terre. Le patrimoine culturel est l'une des victimes les plus visibles des conflits dans la région et fait l'objet d'innombrables profils, monographies et enquêtes.

Ce que nous entendons par patrimoine culturel est toutefois moins clair. S'agit-il uniquement du passé des anciennes civilisations ? Il y a des critiques des deux côtés de la barrière - ceux qui dénoncent la destruction du patrimoine comme une atteinte à la mémoire culturelle, et ceux qui considèrent la vie des bâtiments comme secondaire par rapport à la tragédie humaine - mais ils partagent un malentendu sur la nature de ce patrimoine, ainsi que sur la complexité des relations entre les peuples et leur environnement bâti. Le patrimoine n'est pas quelque chose de stable et de figé que l'on peut facilement isoler de la vie quotidienne. Le concept lui-même est suspect, non seulement parce qu'il n'est pas identique aux monuments ou au passé, mais aussi parce que l'idée moderne de patrimoine englobe tant de manifestations de la culture humaine, y compris l'architecture moderne, les sites naturels, l'archéologie et les traditions vivantes.

Les réalités cruelles d'un conflit prolongé s'accompagnent d'une amnésie collective et d'une défiguration des paysages culturels, de sorte que les artistes se retrouvent dans une position où ils sont incapables de passer sans heurt du passé au futur. Dans cette situation, le patrimoine culturel devient la dernière frontière de l'histoire, un lieu où les artistes se rendent pour interroger la relation entre le vaste patrimoine matériel de la région, la paternité de l'historiographie et le présent politique. Un livre récent, Monumental Shadows : On Museums, Memory and the Making of History, édité par Nora Razian et publié par Art Jameel et Kaph Books, rassemble une polyphonie de voix contemporaines qui se sont attaquées aux difficultés de la réflexion sur le patrimoine.

Le livre est né de l'exposition 2019 Phantom Limb au Jameel Arts Center, une jeune institution qui a ouvert ses portes en 2018 aux Émirats arabes unis (EAU), et qui a constitué la première incursion du centre dans des questions plus larges de patrimoine matériel dans la région environnante. L'exposition comprenait des artistes tels qu'Ali Cherri, Akram Zaatari, Khader Attia et Jumanah Manna, qui s'intéressent depuis longtemps à la compréhension du présent à travers des traces du passé telles que des images historiques, des photographies d'archives, des sites de destruction archéologique et des artefacts extraits.

Au cours des années suivantes, le thème général du livre a continué à prendre forme, sous l'influence d'autres expositions au Jameel Arts Center, comme celle de Michael Rakowitz en 2020. Rakowitz est surtout connu comme sculpteur, utilisant des matériaux trouvés et des pratiques socialement engagées impliquant des dizaines d'autres artistes, artisans et chercheurs, pour reconstruire des récits et des monuments archéologiques. Ses œuvres explorent le chevauchement entre la destruction du patrimoine culturel et la destruction de vies humaines, à travers l'héritage babylonien de l'Irak (j'ai fait la chronique de son projet sur les traces des architectes arméniens à Istanbul, La chair est à vous, les os sont à nous à la Biennale d'Istanbul en 2015, ainsi que l'itération à Istanbul en 2022 de son projet de plusieurs décennies de reconstitution de reliefs assyriens détruits ou pillés, L'ennemi invisible ne devrait pas exister).

Comme tout immigrant le sait, le maintien des traditions culturelles en exil exige innovation et réinvention.

Rakowitz parle lui-même à la première personne, à partir de ses souvenirs personnels, et son récit nous montre à quel point l'héritage vivant des Irakiens est éloigné et proche des monuments d'un passé lointain. L'histoire tourne autour d'une friandise irakienne appelée mann al sama, faite de nougat tendre et parfumé farci de pistaches ou de noix, dont les Irakiens pensent qu'elle est descendue du ciel comme la manne biblique. M. Rakowitz a connu ce produit pour la première fois lorsqu'il était l'enfant d'immigrants irakiens en Amérique du Nord, mais avec la destruction de l'Irak et les sanctions qui ont suivi, il est devenu de plus en plus rare, et toute boîte disponible était stockée dans le congélateur pour une occasion spéciale. Ces dernières années, avec l'ouverture d'épiceries assyriennes à Chicago, M. Rakowitz a trouvé un mann al sama de substitution à base de ghee, de farine et de sucre, au lieu de la sève collante des feuilles de tamaris.

Il appelle ce substitut "un substitut", de la même manière que ses "réapparitions" colorées de reliefs assyriens du palais nord-ouest de Nimrud, fabriquées à partir d'emballages colorés de produits alimentaires arabes disponibles aux États-Unis, remplacent les Irakiens disparus dans un acte de commémoration plein d'espoir. Comme tout immigrant le sait, le maintien des traditions culturelles en exil exige innovation et réinvention. Dans le cas de Rakowitz, l'héritage n'est donc pas seulement l'étrange saveur du nougat, mais aussi l'acte de substitution : "J'ai acheté la boîte et je l'ai mise au congélateur". Rakowitz raconte que la boîte de manne de substitution illustrait fièrement une section de la porte d'Ishtar, emportée par les Allemands à Berlin au début du XXe siècle. Ce sont en fait ces emballages colorés de produits alimentaires sur les marchés arabes des États-Unis qui l'ont incité à reconstituer les statues perdues et pillées de Babylone, reliant le passé ancien au présent vivant par le geste de remplacer une présence disparue par une œuvre d'art contemporaine.

À un moment donné, l'Europe a décrété que les autres peuples n'avaient pas d'histoire, que l'histoire de l'"autre" commençait avec l'arrivée des Européens.

Loin d'une monographie d'exposition ou d'un volume académique, Monumental Shadows rassemble des voix radicalement différentes, soulignant la pluralité des significations associées au patrimoine. Un autre chapitre présente l'artiste palestinienne Jumana Manna, connue pour ses films et ses installations qui illustrent l'articulation du pouvoir colonial de l'occupation à travers l'agriculture, l'archéologie et le droit. Dans ce chapitre, Manna raconte une histoire de Palestine, qui concerne également l'alimentation : l'interdiction israélienne de 2005 de cueillir l'akkoub sauvage, un chardon sauvage dont les botanistes ont retrouvé la culture et la consommation à l'époque néolithique. Quel danger une plante sauvage, poussant sur des sols rocheux non perturbés, peut-elle représenter pour l'occupation ? Le za'atar, l'une des combinaisons d'herbes les plus utilisées dans la cuisine levantine, a été inscrit sur la liste rouge des lois israéliennes dès 1977, lorsque Ariel Sharon a compris sa valeur symbolique pour les Palestiniens ; après le siège du camp de réfugiés de Tel Al Za'atar, au nord-est de Beyrouth, par la milice chrétienne libanaise en 1976, Israël l'a totalement interdit. (En atteignant le niveau de la satire, Israël a en effet interdit la récolte d'herbes sauvages, dont l'akoub, le za'atar et la sauge, qui sont essentielles dans la cuisine palestinienne. ED)

Mais le cœur battant de l'engagement du livre sur les paradoxes de la navigation dans les paysages patrimoniaux contemporains et son succès dans la problématisation de la fonction du musée est, à mon avis, une conversation entre l'écrivain et conservateur marocain Omar Berrada et le chorégraphe et danseur congolais Faustin Linyekula (le livre inclut des perspectives d'Asie du Sud et d'Afrique qui semblent parfois marginales, mais qui se rejoignent finalement ici) dans laquelle ils discutent de l'histoire interrompue des artefacts culturels stockés dans les musées, et très souvent non exposés pendant des dizaines d'années. Les histoires ne sont pas seulement interrompues, elles sont prises en otage par les institutions, affirme Linyekula : À un moment donné, l'Europe a décrété que les autres peuples n'avaient pas d'histoire, que l'histoire de l'"autre" commençait avec l'arrivée des Européens.

L'artiste congolais revient sur l'exposition "Kongo : Power and Majesty", qui présentait des sculptures de pouvoir totémique appelées Nkisi, et déplore que les statues soient non seulement dispersées dans le monde entier aujourd'hui, mais aussi que celles qui restent au Congo ne soient appréciées qu'en termes de valeur artistique, parce que les archives des musées africains ont été écrites par l'anthropologie coloniale, ignorant le rôle que ces statues jouaient dans la vie des communautés : "Il y a quatre ans, lorsque je me suis rendu à Banataba, le village natal de mon grand-père maternel, j'ai été surpris de voir que les sculptures n'étaient pas toujours considérées comme des objets précieux. Une sculpture n'était qu'un morceau de bois dans le coin d'une pièce. Un morceau de bois soumis aux intempéries : humidité, petites bestioles... Les chiens s'y frottaient".

Il poursuit en racontant l'activation des pouvoirs qu'ils perçoivent : "Puis vient le moment de la cérémonie. Vous sortez le morceau de bois, vous l'activez, et alors - il devient magique. Ces objets ne sont pas magiques tout le temps". Lorsque Linyekula a mis en scène sa chorégraphie "Banataba" au Met en 2017, il a trouvé dans les réserves du musée une statue en bois portant l'étiquette "Lengola people", qui est la tribu de sa mère, et l'on dit que toutes les statues qui ont subi une cérémonie contiennent des âmes : "Mais c'était la seule statue du peuple Lengola dans le musée. Que doit-elle ressentir à des milliers de kilomètres de chez elle, toute seule ?" L'artiste a apporté une autre statue des Lengola du Congo pour qu'elle tienne compagnie à la première pendant la durée de sa performance, pensant qu'elles pourraient peut-être communiquer l'une avec l'autre.

L'après-vie des artefacts d'importance culturelle est ouverte ; ils peuvent encore changer, se régénérer et renaître. Ils ne sont pas définis par l'altérité absolue du regard anthropologique ou par l'esthétique de la ruine qui considère le passé comme complètement coupé du présent. Berrada répond qu'il existe un fétichisme colonial de l'authenticité : "Les phénomènes culturels doivent rester tels qu'ils ont été trouvés, car on suppose qu'ils ont toujours été ainsi, qu'ils n'ont jamais changé ou évolué. La façon dont les objets sont placés derrière une vitre, ainsi que la façon dont les descriptions des œuvres sont écrites, les confinent dans une signification rigide". Le paradoxe n'est pas que nous ne comprenions pas ce patrimoine matériel, mais que, comme le remarque Linyekula, les peuples du Sud s'empressent de construire de nouveaux musées pour convaincre les Européens que nous méritons que les objets nous soient rendus.

Dans mon propre travail sur l'archéologie préhistorique, mes collègues et moi-même comprenons parfaitement que l'objet d'art est une invention de la modernité, que l'exposition muséologique sous verre est née du cabinet de curiosités européen et qu'elle ne répond en rien à l'utilisation des artefacts dans leur contexte d'origine. Cette originalité est toutefois à prendre avec des pincettes : parfois domestiques, parfois rituels, les artefacts étaient souvent produits en série dans des ateliers, et nombre d'entre eux n'ont survécu qu'accidentellement, en étant jetés ou enterrés. Mais le plus souvent, ils sont aujourd'hui sans propriétaire et leur histoire ne peut être entièrement reconstituée, car de nombreux sites où ils ont été trouvés ont ensuite été détruits par des pilleurs de tombes afin de satisfaire la soif inextinguible du musée universel de 200 ans pour encore plus d'objets à exposer derrière une vitre.

Une anecdote personnelle : il y a près de deux ans, alors que j'organisais une exposition pour un artiste turc, je suis tombé sur un étrange artefact à quatre pattes dans l'atelier de l'artiste, que l'on disait simplement être de l'"art africain" de provenance inconnue. Nous avons utilisé cet artefact dans l'exposition afin de souligner l'ambiguïté temporelle : cet artefact est-il ancien ou contemporain ? En fait, il s'agit d'une figurine Boli, créée par les Bamana du Mali, il y a un ou deux siècles. Le Boli est un objet sacré utilisé dans les autels par le Komo, modelé dans des matériaux organiques tels que l'argile, le bois, l'écorce, le mil et le miel, et incrusté de matériaux sacrificiels. Une fois sculptés, ils n'ont pas atteint leur forme définitive ; ils sont constamment agrandis et retravaillés avec les résidus des sacrifices et des rituels, et l'œuvre est perpétuellement inachevée.

En fin de compte, le patrimoine ne concerne pas nécessairement le passé, mais ce qui reste du passé dans le présent et la manière dont ce présent transformera l'avenir du passé.

Nous savons que Picasso et Brancusi avaient dans leurs ateliers des marbres des Cyclades de provenance douteuse, mais cela nous amène aussi à nous interroger sur la facilité avec laquelle le matériel pillé peut voyager, surtout en l'absence d'études pertinentes (il n'y a que quelques figures Boli dans les collections internationales, y compris au Met), et sur la manière dont nous ne sommes pas préparés à traiter les artefacts en fonction de leur propre histoire changeante. Alors que les archéologies indigènes d'Afrique et des Amériques suscitent aujourd'hui un intérêt croissant - de même que la reconstitution des archives et des pratiques qui peuvent nous informer sur la manière dont les populations indigènes ont vécu le passé matériel - le Moyen-Orient, en tant que frontière extérieure de la modernité européenne, reste un site de contestation impériale, où les récits fondateurs de l'Occident sont amplifiés par association et, par conséquent, par la domination.

La relation entre le pillage culturel et les interventions étrangères dans la région n'est pas simplement une erreur historique du passé qui peut être facilement réparée par le retour d'artefacts dans des musées neufs et élégants (on estime que quelque 15 000 antiquités ont été pillées en Irak dans le sillage chaotique de l'invasion américaine de l'Irak en 2003). Ariella Aïsha Azoulay, cinéaste et théoricienne juive arabe, soutient dans Monumental Shadows qu'il n'y a pas de justice réparatrice dans le rapatriement d'objets sans aborder la cruauté de la déportation. Azoulay parle des réalités simultanées du colonialisme en cours, dans un contraste aberrant qui existe entre les personnes sans papiers soumises à des mauvais traitements aux frontières, et les objets pris dans leurs lieux d'origine qui peuvent facilement voyager, et qui sont "bien documentés" (mais mal prouvés), et traités avec soin par les musées. La conclusion, tirée de son livre L'histoire potentielle : Unlearning Imperialism (2019), est qu'il n'est pas possible de décoloniser le musée sans décoloniser le monde.

L'archéologue Dan Hicks, qui a publié un livre monumental sur les bronzes du Bénin et auquel Berrada fait référence pour avoir inventé l'expression "événements inachevés" concernant l'urgence de la restitution des bronzes, écrit dans un livre antérieur avec Sarah Mallet, sur la similitude entre le musée et la frontière, au service de l'État, en tant qu'outils de contrôle du temps et de l'histoire : "Aujourd'hui, au musée comme à la frontière, le temps est une arme (post)coloniale. Selon Hicks, le musée et le camp de réfugiés jouent tous deux un rôle en décidant qui peut participer à la modernité, à ses institutions et à l'imagination technologique. C'est également Hicks qui a proposé un rôle pour l'art contemporain dans la justice réparatrice : remplacer les objets pillés par de l'art contemporain. Rakowitz a fait cette proposition à différents musées archéologiques qui ont exposé son travail, en vain.

Si la neutralité revendiquée par le musée encyclopédique n'est plus convaincante, les régimes d'exposition de l'archéologie et de l'histoire - les principaux supports du patrimoine moderne - restent résolument inchangés, et c'est dans le musée d'art contemporain que les outils et les stratégies sont conçus pour relever le défi de la formulation d'un tout nouvel environnement patrimonial où la justice, la conservation et l'exposition peuvent coexister. C'est pour cette raison qu'il manque à Monumental Shadows une conversation sérieuse sur ce que les nouveaux musées universels des Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe signifient pour le patrimoine de la région, à une époque où le format universel est révisé partout. En fin de compte, le patrimoine ne concerne pas nécessairement le passé, mais ce qui reste du passé dans le présent et la manière dont ce présent transformera l'avenir du passé.

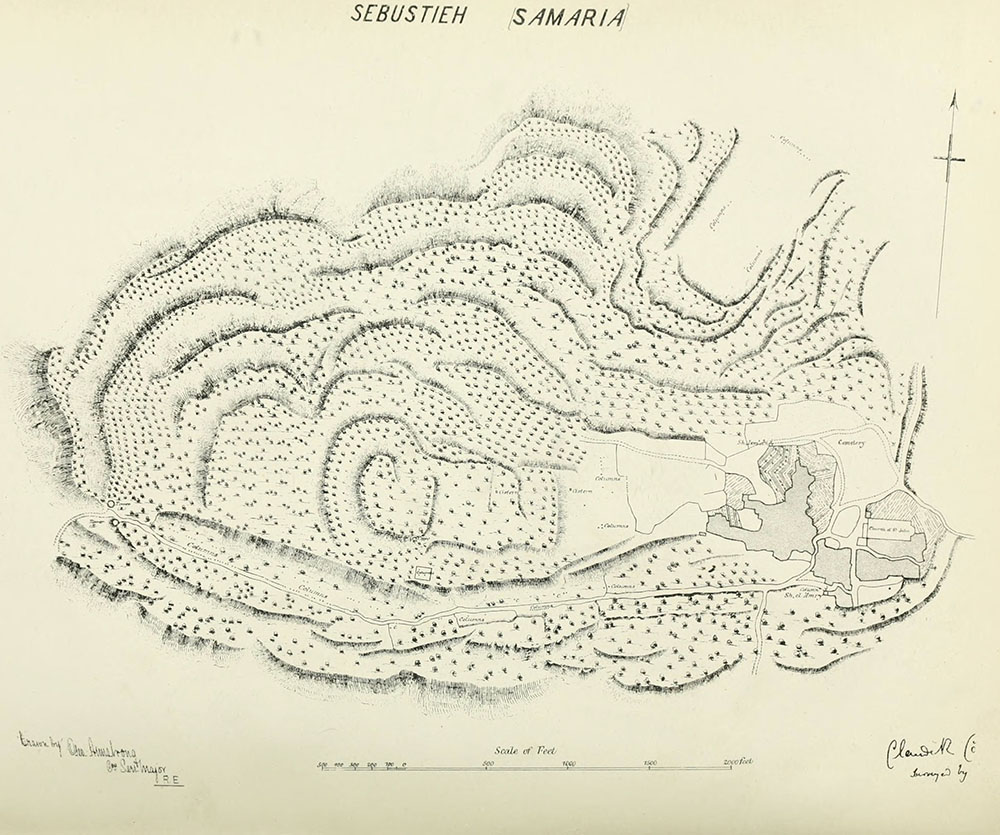

L'aspect le plus poignant de Monumental Shadows se présente sous la forme d'essais visuels sur le patrimoine réalisés par les artistes palestiniens Dima Srouji et le duo Basel Abbas et Ruane Abou-Rahme. S'appuyant sur des conversations avec un habitant de Sebastia, un petit village au nord-ouest de Naplouse en Palestine, Srouji, architecte de formation, nous aide à visualiser la stratigraphie du site archéologique : "La ville est vivante et les monuments sont utilisés comme des espaces publics pour des mariages, des spectacles, des festivals, des promenades et même un terrain de football".

Sebastia est le siège de l'ancienne Samarie, qui remonte au 9e siècle avant notre ère. Le site a fait l'objet de fouilles depuis le XIXe siècle ; il contient les ruines d'un palais royal et d'un théâtre romain, séparés par près d'un millénaire. Mais aujourd'hui, le village est presque entièrement encerclé par des colonies juives israéliennes. Après la seconde Intifada, les colons ont commencé à prendre le contrôle du site archéologique de manière plus agressive, comme s'ils reproduisaient l'exploitation de la population locale pour le travail archéologique pendant les fouilles de Harvard au début du 20e siècle, ainsi que l'enlèvement de toutes les découvertes de valeur sous surveillance militaire. L'essai visuel d'Abbas et Abou-Rahme introduit leur installation vidéo permanente et hypnotique "And Yet My Mask Is Powerful", dont j'ai eu la chance de faire l'expérience en personne à Istanbul en 2017. L'installation ressuscite des masques néolithiques déterrés en Palestine et est recouverte de poésie moderne, inspirée d'un vers du poème d'Adrienne Rich "Diving into the Wreck", décrivant une plongée en scaphandre autonome vers un site ou une épave.

Souvent excavés dans des circonstances douteuses (Michael Steinhardt, qui possède la plus grande collection de masques néolithiques de Cisjordanie, a récemment restitué des objets pillés à l'Italie et à la Turquie), ils sont toujours mentionnés par les musées israéliens comme ayant été trouvés dans les "collines de Judée" ou dans le "désert", et sont inaccessibles aux Palestiniens. Sur la base d'une visite en ligne d'une grande exposition de masques au Musée d'Israël, Abbas et Abou-Rahme ont reproduit les masques à l'aide d'un logiciel de modélisation en 3D. Selon eux, "les masques ornent les visages de ceux qui errent dans les villages qui ont été vidés et détruits lors de la Nakba de 1948".

Razian, l'éditeur de Monumental Shadows et conservateur au Jameel Arts Center, écrit dans l'introduction que "le patrimoine et l'héritage partagent la même étymologie et la même signification - léguer quelque chose de valeur de la part d'autrui". Le fait que Monumental Shadows porte des dons généreux d'héritages multiples sert à compléter cette idée, mais nous devons également nous rappeler les mots de François Hartog, à savoir que "le patrimoine est une notion façonnée par et pour les crises du temps, dans lesquelles la question du présent ou de la dimension du présent a toujours joué un rôle central". Le patrimoine moderne en tant qu'héritage est né avec les écrits de Chateaubriand au lendemain de la Révolution française, comme un moyen de préserver son héritage conservateur, et depuis lors, il a été lié à des changements tectoniques dans la conscience historique. Par conséquent, notre patrimoine n'est pas figé ; il peut changer soudainement et transformer rapidement le passé. Comme nous le rappelle le sculpteur anonyme de la figure Boli au Mali, l'œuvre est perpétuellement inachevée.