Jenine Abboushi

Gaza et Rafah font partie de la Palestine, historiquement et actuellement. Nous n'avions pas besoin du soulèvement de mai 2021 qui a commencé à Sheikh Jarrah et s'est étendu à toute la Palestine historique pour le prouver, même si cette unité nous galvanise. Nos vies, nos familles, nos amitiés, nos souvenirs et nos désirs sont toujours intimement liés. Avec chaque nouvelle guerre, mur, emprisonnement et vol israéliens, nos expériences de séparation forcée nous rapprochent. En particulier dans le cas de Gaza et de Rafah, une vaste prison contrôlée par Israël, et dans le cas de Jérusalem — confisquée par Israël en 1980, contre le droit international, et renforcée par une appropriation continue, quartier par quartier, maison par maison — les Israéliens et les médias internationaux ont pris l'habitude d'étiqueter la terre, les villes et la société palestiniennes en morceaux amputés. De cette façon, la Palestine, les Palestiniens ou leur lutte historique et contemporaine pour la liberté sont peu ou pas du tout mentionnés. Gaza, les « Gazaouis » et les « Jérusalémites » (une identification spéciale pour les résidents par opposition aux citoyens), en tant que référents, sont déployés pour séparer Gaza et Jérusalem de toute la Palestine, terre et peuple. Ainsi, les communautés internationales peuvent se limiter à se préoccuper de Gaza en termes humanitaires (en tant que lieu le plus pauvre de la planète), sans lien apparent avec les droits des Palestiniens et leur lutte pour la justice.

Les photos en noir et blanc de Gaza datant de 1962-63 qui ornent cet essai racontent une petite histoire de cruauté d'une ampleur humaine et historique. Au début des années 1940, le père d'Umaima Alami Muhtadi a acheté à Gaza un bayyara de 100 dunums, un verger d'orangers. Depuis leurs maisons d'El-Bireh et de Ramallah, sa famille et ses enfants s'y rendaient les week-ends. Sa mère et ses deux frères se sont rapidement installés à Gaza, où son plus jeune frère Naim s'est occupé de l'orangerie, et son frère aîné Salah a travaillé pour Star, une entreprise de mise en bouteille de boissons gazeuses aromatisées à l'orange.

Khaled, le fils d'Umaima, mon camarade de classe à l'école des garçons amis de Ramallah, me parle du puits, large de 10 mètres et profond de plus de 50 mètres, qui était alimenté par une énorme pompe à moteur diesel avec de grandes courroies en caoutchouc qui aspiraient l'eau pour remplir le bassin d'irrigation (que l'on voit sur la photo de la cascade, avec le cousin d'Umaima, Hisham, debout à côté de son fils Sameh). La pompe faisait un bruit fort, rythmé et sifflant comme celui d'un train qui s'approche de loin, de sorte que, de loin, les agriculteurs étaient rassurés que le moteur tournait bien. L'eau, fraîche et froide, était distribuée dans des canaux pour couler vers tous les arbres du verger. Naim, l'oncle de Khaled, les poussait dans la piscine pour se rafraîchir les jours de grande chaleur.

[Il faisait aussi chaud qu'à Gaza et le soleil était aussi éblouissant à Jénine en été, où j'arrivais parfois à convaincre plusieurs de mes cousines de se baigner avec moi dans les bassins d'irrigation profonds et frais, en hauteur dans la bayyara de mes grands-parents. Dépouillées de nos sous-vêtements et de nos soutiens-gorge (les miens, légers et souples, et ceux de mes cousines, impressionnants et blindés), nous nous sentions cachées par les feuilles d'agrumes luxuriantes et potentiellement trahies par notre hilarité et nos éclaboussures. Un délicieux après-midi de baignade après avoir nettoyé les matins de la maison de mes grands-parents, suivi du déjeuner et de la vaisselle, du farniente sur des lits à armature métallique dans les murs de pierre frais et les hauts plafonds jusqu'à l'heure magique de 16 heures. C'est alors que ma grand-mère, Taita Nazla, a l'assurance que les serpents se sont mis à l'abri et que le soleil s'est adouci, de sorte que nous pouvons nous aventurer dehors].

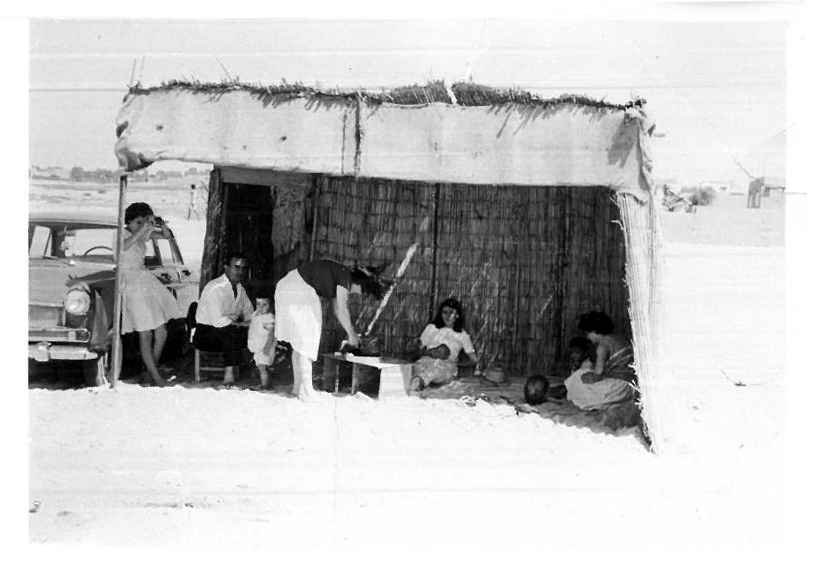

Très vite, l'occupation israélienne a interdit l'utilisation de ces pompes et systèmes de canaux et a imposé l'utilisation du système d'irrigation au goutte-à-goutte à Gaza et ailleurs en Palestine. Ces restrictions apparemment écologiques étaient sans aucun doute plus efficaces, en particulier pour économiser l'eau destinée aux projets agricoles et aux piscines des colonies israéliennes, qui entourent pourtant la bayyara de la famille Alami, aspirant plus de dix fois les quotas d'eau palestiniens par habitant. Pendant la première Intifada, lorsque des colons de Netzarim auraient été attaqués sur la route menant à la bayyara, les Israéliens l'ont abattue, ainsi que dix bayyaras voisines. Netzarim était la colonie que Khaled et sa famille avaient l'habitude de traverser à la fin de leurs longues journées de travail à cueillir et trier des légumes, en direction de la ville de Gaza, où le lendemain matin ils déchargeaient les produits pour les vendre sur le marché. En fin d'après-midi, la famille se rendait à la plage pour se détendre sous un 3areesheh à feuilles de palmier loué qui leur servait de couverture.

Lorsque les Israéliens se sont retirés de Gaza et l'ont entièrement fermée en 2005 - ce qu'ils avaient en fait commencé progressivement avec leur mur de séparation en 1997, exigeant des permis spéciaux pour entrer dans la bande de Gaza - Umaima et ses enfants ont rapidement été entièrement séparés de leur famille. Aujourd'hui, la frontière est toujours fermée à presque tout, sauf aux bombes israéliennes. Au fil des ans, Umaima a sollicité en vain 12 officiers israéliens pour obtenir un permis lui permettant de franchir la frontière et de voir sa famille, en particulier son frère Salah qui était tombé malade. Lorsqu'il est mort en 2010, elle ne l'avait pas vu depuis dix ans.

À Jénine, les Israéliens n'ont pas eu besoin d'abattre le bayyara familial car mon oncle Hani l'a fait lui-même, manquant désespérément d'eau pour irriguer les agrumes. Nous sommes passés devant des années plus tard avec ma fille Shezza, alors âgée de 5 ans, perchée et alerte sur le siège arrière de la voiture de location de mon oncle Walid, et avec notre Hajjeh Radiyyeh assise à côté de lui à l'avant, ses couvre-chefs en coton blanc immaculé brillant au soleil. Mon Amu Walid m'a montré l'endroit où se trouvait le verger d'agrumes familial. Encouragée par la mention de la bayyara, Shezza s'est redressée et a annoncé : "Quss ukht el-israeliyyeh! ". Ils ont puisé toute l'eau du sous-sol pour leurs colonies et maintenant nous n'avons plus de bayarra", nous stupéfiant tous par sa malédiction, faisant rire la famille pendant des jours chaque fois que nous imaginions Hajjeh Radiyyeh recevant la déposition de Shezza.

Par manque d'eau, mon Amu Hani a même dû couper les agrumes du jardin de la maison de nos grands-parents, y compris le grand bomaleh et les citronniers doux. Au début, il a planté quelques rosiers impertinents le long de l'allée menant à la maison, peut-être pour se consoler et nous consoler tous, mais même eux ont dû mourir. Mon Amu Hani lui-même est mort trop jeune d'une complication du diabète provoquée par le manque de médicaments simples et de soins médicaux d'urgence. Il a quitté ce monde dans une ambulance sur le chemin de l'hôpital d'Afula, au nord de Jénine, bloqué à la frontière, malgré les tentatives de mon Amu Walid (médecin à Munich) et de mon père d'établir des contacts en Allemagne et aux Etats-Unis, respectivement, pour faire pression sur les Israéliens afin qu'ils laissent entrer mon oncle. Mon Amu Hani, délirant dans l'ambulance, regrettait ses oncles disparus depuis longtemps. « Meskeen, pauvre Abu Bashar ! » aurait dit Hani, « il est mort quand une bombe a fait sauter son pénis ! » La fièvre-humour d'Amu Hani lui ressemblait et nous faisait rire et pleurer à la fois.

Lorsque mon père Wasif est arrivé à Jénine en 1973 pour présenter sa famille, ma mère Leah, mon frère Mark Shareef et moi-même, nous avons découvert un système d'aqueducs à travers la ville, dont l'un traversait la muntaza (un jardin de café, commun à la plupart des villes et villages) où mon grand-père, ma famille et mes amis s'asseyaient avec des tuyaux d'eau pour jouer au backgammon ou échanger des blagues et des histoires. Jénine était luxuriante, un jardin, comme son nom l'indique(jenin, junaina, janneh - la conjugaison du nom de la ville mène au paradis, le mot-racine). Finis les aqueducs, le trop-plein de plantes fleuries et la verdure, aussi, même si Jénine est toujours une jolie ville du nord, entourée de douces collines et de terres agricoles. Mais aujourd'hui, de loin, elle me semble impardonnablement moins jolie depuis que le Cinéma Jénine — où nous avons grandi en mangeant du bizr, des graines, et en regardant des films de kung-fu et de Hindi — a été rasé par les promoteurs de Jénine, remplacé par un centre commercial.

Porches et cours

Dans les années 1980, l'université Birzeit, en Cisjordanie, comptait de nombreux étudiants de Gaza, et nos amitiés ont lié nos mondes et nos familles jusqu'à ce jour. Ma chère amie Laila Abu Ghali, étudiante en ingénierie à Rafah, venait souvent chez moi à Ramallah pour le déjeuner ou pour passer l'après-midi si nous n'avions pas cours. Elle était douce, fine observatrice, et elle avait l'habitude de dire que si elle pouvait être ce qu'elle voulait, elle serait peintre. Elle avait de longs et doux cheveux noirs et une peau brun foncé, et canalisait avec inventivité ses désirs refoulés. Elle aimait écouter les programmes radio, comme je l'ai découvert lorsque je lui ai rendu visite à Rafah et que nous nous sommes assises directement sur les carreaux frais de la cour de la modeste maison de sa famille, et que Laila m'a montré sa petite radio à ondes courtes. Elle écoutait la BBC et des programmes égyptiens. Sa famille est bédouine, et Laila a demandé à son frère, qui fait le commerce de thoubs noirs brodés à la main de couleurs vives, de les sortir pour que nous puissions admirer leur beauté sauvage.

Nous avons marché une fois en fin d'après-midi jusqu'à la frontière de Rafah qui divise la ville par le milieu depuis 1982, date à laquelle Israël a rendu le Sinaï capturé à l'Égypte en 1967. Nous avons vu des gens converser en criant à travers les clôtures, les barbelés et les fils électriques, à travers la route de patrouille en sable utilisée par les jeeps de l'armée israélienne, à travers les mêmes barrières de l'autre côté, vers leur famille et leurs amis qu'ils ne pouvaient voir que par morceaux, à travers des couches de grilles métalliques. Laila et moi les avons rejoints en nous adossant à la barrière, regardant avec angoisse et nostalgie de l'autre côté de la cloison. Elle m'a raconté que quelques semaines auparavant, les soldats israéliens avaient abattu sa fille de 12 ans souffrant d'un handicap cognitif sur cette même route de sable, alors qu'elle avait traversé — personne ne savait comment — et que les habitants de la ville l'avaient vue pour la dernière fois sautillant sur la route de sable, bavardant et riant librement comme elle le faisait tous les jours dans les rues de Rafah. Laila a déclaré qu'elle se rendait probablement chez sa tante pour voir ses cousins, comme elle le faisait quotidiennement avant que Rafah ne soit divisée en deux. La mère de l'enfant avait 11 enfants, a-t-elle expliqué, et pourtant elle était inconsolable, pleurant et se lamentant sans cesse pour sa petite fille.

Je n'ai plus revu Laila après notre diplôme en 1986, même lorsque je suis retourné visiter la Palestine, car il était devenu très difficile, puis impossible, de franchir la frontière israélienne vers Gaza. Lors d'une visite plus de dix ans plus tard, Nasser Atta, un journaliste, a tenté de m'obtenir la permission de traverser alors qu'il me conduisait au sud-ouest dans son 4x4. Sur le haut-parleur, il a appelé un collègue dans la ville de Gaza, qui a décroché mais avait l'air groggy. « Quoi, tu dors au travail, Omar ? » plaisante Nasser. Nous avons entendu des parasites et le mouvement d'Omar qui se rassemblait. « Bien sûr que non », a répondu Omar sans hésiter, « comment pourrais-je dormir avec Jérusalem occupée ? » Il a poursuivi en disant que la permission d'entrer à Gaza serait impossible à obtenir.

Il y a trois ans, j'ai trouvé Laila, ou plutôt son frère Salah m'a trouvée, grâce à Facebook. Laila et moi avons parlé pendant des heures, et nous nous sommes vus avec un large sourire, Laila portant désormais un foulard et moi des cheveux plus noirs et plus courts, comme elle l'a remarqué. Elle a parlé de l'Inde, où elle avait vécu pendant des années pour poursuivre des études supérieures en ingénierie, et elle travaille maintenant dans un ministère à Gaza. Nous étions si heureuses de nous retrouver, et elle m'a invitée à lui rendre visite comme j'en avais l'habitude, en expliquant avec son frère comment je pourrais être acheminée en toute sécurité depuis l'Égypte par les tunnels (creusés après le blocus israélien pour faire passer de la nourriture et des fournitures médicales). J'y ai pensé, puis je me suis rappelé que j'avais deux enfants et que je ne pouvais pas me retrouver coincée à Rafah. Nous nous sommes promis de nous revoir bientôt.

Gaza, pendant notre séjour à l'université de Birzeit, me rappelait l'Égypte. Et certaines maisons du quartier de Rimal, comme celle de la famille de Manal Nabulsi, me rappelaient le Sud antebellum avec leur porche en bois tout autour duquel nous nous asseyions tous pour attraper la brise.

Ma meilleure amie, Rula Abu Kishk, une Israélienne palestinienne de Nazareth et Lydda, qui était ma camarade de classe depuis l'âge de 13 ans dans les écoles des Amis de Ramallah, m'a emmenée passer le week-end chez Manal, sa camarade de l'école d'ingénieurs de Birzeit. Nous étions assises sur le sol du porche avec la belle-sœur de Manal, Ayan, qui venait d'accoucher, riant, parlant, cassant des amandes et les mangeant jusqu'à ce que son lait coule sur sa robe. Nous sommes restés sur le sol du porche pour déjeuner, à l'ombre des arbres du jardin qui nous surplombaient. Nous avons mangé à la cuillère du riz et de la soupe verte chaude et visqueuse. mloukhiyyeh dans nos bouches, notre deuxième main se plaçant sous nos mentons à chaque bouchée. Avec la quantité généreuse de piments forts cuits dedans, nous avons tous transpiré au début, puis je me suis sentie engourdie à partir du cou, mais je n'ai pas arrêté de manger tellement c'était délicieux. Plus tard, nous nous sommes promenés dans le marché endormi, poussiéreux et chaud pour voir les légumes et nous émerveiller devant un chameau abattu accroché à l'extérieur de la boucherie, un bouquet de persil sortant de son estomac vidé, et pour examiner les vitrines des magasins. Nous sommes retournés à la maison de Manal pour paresser sur le porche, parler et rire encore un peu avant le soir.

Il ne s'est rien passé d'extraordinaire, juste de la convivialité avec la chaleureuse famille de Manal. À l'intérieur de sa maison, le Caire me rappelait encore plus fortement (j'ai voyagé de Jérusalem en bus pour traverser la frontière d'El-3arish tous les trois mois afin de renouveler mon visa de touriste, sans jamais savoir si les Israéliens me laisseraient revenir) par le décor fantaisiste, des rideaux pleins sur les fenêtres et les murs, des meubles majestueux, une grande cuisine et une table à manger, des chambres à coucher aérées également amplement décorées de rideaux et de couvertures.

Le caractère quotidien des visites à des amis à Gaza contrastait avec les premiers voyages que j'y ai effectués avec ma famille lorsque j'étais enfant, dans les années 1970 et au début des années 1980, également avec des universitaires. Nous allions nous baigner à la plage en petits groupes, et je n'ai aucun souvenir de visites à des amis en ville. À la plage de Gaza, nous visitions en fait le début du temps, passant la journée dans un monde composé de trois éléments bruts : le sable, la mer et le ciel, et rien d'autre à perte de vue. Enfin, rien d'autre que nous, les visiteurs, et une poignée de jeunes garçons qui émergeaient de derrière les dunes descendant vers la plage, se souriant les uns aux autres et à notre étrangeté en maillot de bain. « Bonjour, bonjour, bonjour ! »

La plupart de nos journées à la plage de Gaza se passaient nus, pas seulement nos membres et nos torses nus mais le monde austère qui nous entourait. Je vois encore mon frère et moi au bord de l'eau, sans abri ni parasol, et nous pataugions dans la mer pour échapper à la dureté du soleil. C'était un paysage marin si vide et primordial que mes cheveux teints par le soleil, ma peau bronzée, la fine fourrure blonde de mes bras et de mes cuisses, les longues boucles sombres de mon frère, ses yeux verts louches encadrés de cils épais comme des rideaux (comme ceux des chameaux, pour les protéger du sable et du soleil, comme le faisait remarquer ma mère), prenaient une clarté picturale, si vive contre les vagues écumeuses, le sable et le ciel que je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de nos parties. Nous, le sable, le ciel et la mer semblaient être tout ce qu'il y avait au monde.

Aujourd'hui, la mer de Gaza s'arrête à 9 kilomètres, la limite fixée par les Israéliens. À quoi cela ressemble-t-il lorsque vous regardez la mer ? S'il ne s'agit pas d'une frontière aquatique clairement délimitée, tout le monde à Gaza sait que la mer se termine à ce point invisible où la vie des gens pourrait également s'arrêter, surveillée par la marine israélienne, si leurs bateaux de pêche s'aventurent plus loin. La petite parcelle de mer est surexploitée et épuisée pour nourrir une population sous-alimentée et affamée, comme les champs occupés par les Israéliens en Cisjordanie, qui ne peuvent être laissés en jachère quelques années pour enrichir le sol, de peur que les Israéliens n'utilisent cette justification "légale" pour confisquer les terres "abandonnées" et non cultivées.

Les Israéliens sont maintenant intimement liés à nous, Palestiniens, sur cette terre magnifique et poignante qu'est la Palestine historique. Si les Israéliens parvenaient à réaliser leur projet de pousser tous les Palestiniens à l'exil, ne gardant qu'un petit nombre d'entre nous à appeler "Bédouins", "Arabes" et "Musulmans", comme décor folklorique, disons, ou comme preuve de diversité, Israël n'est toujours pas une île et ne fait pas partie de l'Europe. C'est un minuscule morceau de terre qui fait partie d'un continent vaste et diversifié comprenant des Arabes, des Kurdes et des Amazighs (Berbères) - une diversité qui inclut historiquement les Juifs. Par conséquent, continuer à être un pays belliqueux et assiégé ne peut être une bonne idée à long terme. La seule façon de garantir la paix pour tous dans cette région est l'intégration des peuples et de la terre de Palestine par le biais de réparations, de droits égaux et de justice.