Algerian-French writer Kaouther Adimi

<

<

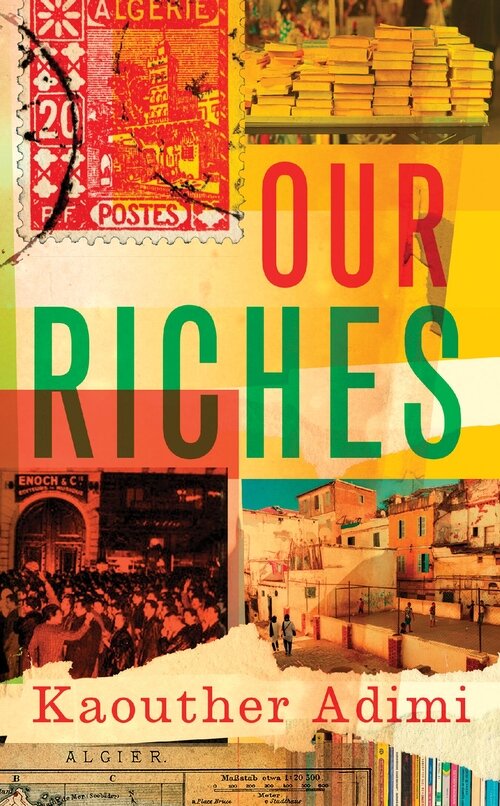

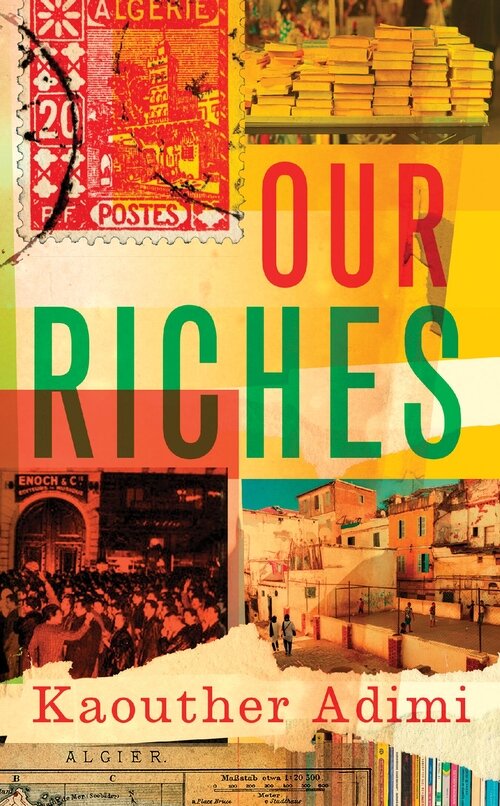

Our Riches, a novel by Kaouther Adimi

Translated from the French by Chris Andrews

New Directions 2020

ISBN

Our Riches celebrates quixotic devotion and the love of books in the person of Edmond Charlot, who at the age of twenty founded Les Vraies Richesses (Our True Wealth), the famous Algerian bookstore/publishing house/lending library. He more than fulfilled its motto “by the young, for the young,” discovering the twenty-four-year-old Albert Camus in 1937. His entire archive was twice destroyed by the French colonial forces, but despite financial difficulties (he was hopelessly generous) and the vicissitudes of wars and revolutions, Charlot (often compared to the legendary bookseller Sylvia Beach) carried forward Les Vraies Richesses as a cultural hub of Algiers.…

Born in 1986 in Algiers, Kaouther Adimi lives in Paris. Our Riches, her third novel, though her first in English, was shortlisted for the Goncourt and won the Prix Renaudot, the Prix du Style, the Prix Beur FM Méditerranée, and the Choix Goncourt de l’Italie. Adimi dedicates her novel to “To the people of Rue Hamani” in Algiers.

Algiers, 2017

An excerpt from Our Riches

By Kaouther Adimi

AS SOON as you arrive in Algiers, you will have to tackle the steep streets, climb and then descend. You will come out onto Didouche Mourad — so many alleyways off to each side, like hundreds of intersecting stories — a few steps away from a bridge that is favored by suicides and lovers alike.

A 2020 novel published by New Directions by Kaouther Adimi .

<

<

Keep going down, away from the cafés and the bistros, the clothing stores, the produce markets, quick, keep going, don’t stop, turn left, smile at the old florist, lean for a few moments against a hundred- year-old palm tree, ignore the policeman who will tell you it’s prohibited, run after a goldfinch along with some kids, and come out onto Place Emir-Abdelkader. You might miss the Milk Bar: in full daylight the letters on the recently renovated façade are hard to make out. Their contours are blurred by the blinding sun and the almost white blue of the sky. You will see children climbing onto the plinth of the statue of Emir Abdelkader, smiling broadly, posing for their parents, who will waste no time in posting the photos on social media. A man will be smoking and reading a newspaper in a doorway. You will have to greet him and exchange a few pleasantries before turning back, but not before glancing off to the side: the silver sea sparkling, the cries of the gulls, and always that blue, almost white.

1

You will have to follow the channel of sky, forget the Haussmann-style buildings, and go past the Aéro-habitat, that block of cement looming over the city.

You will be alone; you have to be alone to get lost and see everything. There are some cities, and this is one, where any kind of company is a burden. You wander here as if among thoughts, hands in your pockets, a twinge in your heart.

You will climb the streets, push open heavy wooden doors that are never locked, touch the marks left on the walls by bullets that cut down unionists, artists, soldiers, teachers, anonymous passers-by, and children. For centuries the sun has been rising over the terraces of Algiers, and for centuries, on those terraces, we have been killing each other.

Take the time in the Casbah to sit down on a step. Listen to the young banjo players, imagine the old women behind closed shutters, watch the children having fun with a cat that’s lost its tail. And the blue overhead, and the blue at your feet: sky blue plunging into sea blue, a drop of oil dilating to infinity. The sea and sky that we no longer notice, in spite of the poets, trying to convince us that they are palettes of color, waiting to be adorned with pink or yellow or black.

Forget that the roads are drenched with red, a red that has not been washed away, and every day our steps sink into it a little deeper. At dawn, before cars have invaded all the city’s thoroughfares, we can hear bombs exploding in the distance.

But you will follow the alleys that lie open to the sun, won’t you? You’ll come at last to Rue Hamani, formerly known as Rue Charras. You’ll look for 2b: it won’t be easy, because some of the numbers have disappeared. You’ll stand there facing a sign in a window: One who reads is worth two who don’t. Facing History, with a capital H, which changed this world utterly, but also the small-h history of a man, Edmond Charlot, who, in 1936, at the age of twenty-one, opened a lending library called Les Vraies Richesses.

1

THE MORNING of the last day. The night has withdrawn, uneasily. The air is thicker, the sunlight grayer, the city uglier. The sky is crowded with heavy clouds. The stray cats are on the lookout, ears pricked. The morning of a last day, like a day of shame. The fainter-hearted among us hurry past, pretending not to know what’s going on. Children lingering curiously are tugged away by their parents.

At first, there was a deep silence in Rue Hamani, formerly Rue Charras. It’s rare, that sort of calm in a city like Algiers, always restless and noisy, perpetually buzzing, complaining, moaning. In the end, the silence was broken by men pulling the metal grille down over the window of Les Vraies Richesses, the bookstore. Well, it hasn’t been a bookstore since the 1990s when the Algerian government bought it from Madame Charlot, the original owner’s sisterin-law: it’s just been an annex of the National Library of Algiers, a nameless place that passers-by rarely even stop to look at. Still, we go on calling it Les Vraies Richesses, the way we went on saying Rue Charras for years, instead of Rue Hamani. We are the people of this city and our memory is the sum of all our stories.

Les Vraies Richesses bookshop, 2 bis, Rue Hamani, Algiers. <

<

An eager young journalist on assignment writes in a notebook with a black cover: It held out for eighty years! Eyes like a weasel, we think suspiciously. Little careerist, we can smell you a mile off: the store deserves better. Not many people, sad sky, sad city, sad iron curtain in front of the books, he adds, before changing his mind and crossing out sad city. The effort of thinking creases his face almost painfully. He is just starting out in the profession. His father, who owns a big plastics firm, made a deal with the editor in chief: he’d take out ads if they took on his son. From our windows, we observe this awkward rookie. Wedged between a pizzeria and a grocery, the old bookstore Les Vraies Richesses, once the haunt of famous writers. He chews on his pen and scribbles in the margin. (There was Camus, but who are the others in the photos pinned up inside the store? Edmond Charlot, Jean Sénac, Jules Roy, Jean Amrouche, Himoud Brahimi, Max-Pol Fouchet, Sauveur Galliéro, Emmanuel Roblès . . . No idea. Look them up.) A plant has been left outside, on the little step where the young Albert Camus used to sit and edit manuscripts. No one is going to take it away. Last survivor (or last witness?). This bookstore/library was kept in perfect order: its handsome storefront window shines like a sky full of stars (is that a cliché? Check.) He adds a period and starts a new paragraph. The Ministry of Culture declined to answer our questions. Why sell off a branch library to a private buyer? Does no one care that we are losing a chance to read, a chance to learn? One who reads is worth two who don’t. That is what is written in French and Arabic on the window, but those who don’t read are worth nothing. He crosses out the last sentence and continues: In these times of economic crisis, the government has seen fit to sell such places to the highest bidder. For years it has wasted oil revenue and now the ministers cry: “It’s a crisis,” “there is no alternative,” “it’s not a priority; people need bread, not books; sell the libraries, sell the bookstores.” The government is sacrificing culture to build mosques on every street corner! There was a time when books were so precious that we treated them with respect, we promised them to children, we gave them as gifts to our loved ones!

Happy with this draft of his article, the journalist walks away, pen in pocket, gripping his black notebook, without even a glance at Abdallah, who used to check out books at Les Vraies Richesses, the bookseller, as we call him. There he is, alone on the sidewalk in Rue Charras. He’s over six feet tall, and still an imposing figure although he now has to use a wooden walking stick. He is wearing a blue shirt and gray trousers. On his shoulders he is carrying a white sheet of coarse Egyptian cotton, clean if a little yellowed. His face is wrinkled, his skin pale, the line of his mouth firm and clear. He says nothing. He only stares at the storefront window with his large, black, penetrating eyes. Abdallah is proud, a man of few words; he grew up in Kabylia at a time when people did not speak of their feelings. And yet, if the journalist had taken the time to interview him, the old man might have explained, in his deep and soothing voice, what the store means to him and why his heart is broken today. Of course he wouldn’t speak of a broken heart; he would find other words. He would stress other feelings, tinged with anger, while keeping the white sheet, as always, firmly wrapped around his shoulders. But the journalist is already far away, whistling in his office, hammering at his keyboard. He is unaware of how his whistling irritates his colleagues, who exchange knowing looks.

The gray glow of the winter sun struggles to illuminate Rue Hamani, formerly Rue Charras. The storekeepers take their time to open up; there’s no rush. An underwear store, a grocery, a restaurant, a butcher’s, a hairdresser, a pizzeria, a café . . . We greet Abdallah with a nod or a gentle squeeze of the arm. We know what he’s feeling. Here, we all know what a last day is like. Children cross the street, ignoring the recently repainted pedestrian crossings and the drivers honking at them from their cars made in France, Germany or Japan: an international parade. The high school students, carrying backpacks tagged by their friends, smoke and flirt. The elementary school boys are dressed in blue shirts buttoned up to the neck, the girls in pink smocks. They shout, laugh, and whisper, call out to each other. A schoolboy bumps Abdallah, mumbles an apology, and tilts his head back to meet the eyes of the great big man, before running off to join his older sister, who threatens him with a slap if he doesn’t hurry up. “Filthy little brats,” yells a woman with a big head and her hair tied back untidily. Equipped with a broom and a bucket of gray water giving off a chemical smell, she scrubs the sidewalk. One of the children gives her the finger. “You asked for it,” she says and whoosh, she throws the bucket of dirty water at him. He tries to dodge, but the water splashes onto the legs of his beige cotton trousers. “I’m telling my mother!” he yells, and runs off toward the school. Then the street is calm again and oddly dim. Anxiously, the storekeepers examine the sky. We are not used to this absence of sunlight. “It’s a hard winter coming, and many of the homeless won’t make it through,” says Moussa, who runs the pizzeria next door to Les Vraies Richesses. He is known throughout the neighborhood for his generosity and the birthmark on his face, in the shape of Africa.

This morning, for the first time in twenty years, thinks Abdallah, leaning on his stick, Moussa won’t be coming over with his cup of black coffee. Abdallah never allowed him to bring it into Les Vraies Richesses, for fear he might stain the books. At the end of the day, he knows, a little girl will come with her mother to choose books for the week. Pink skirt, white cardigan, shiny shoes, hair in a bunch on one side. She will find the door closed.

We used to see Abdallah through the immaculate storefront window, busily waging his war on red ants. Sometimes, local teenagers would wait until his back was turned and pinch some books, messing up his shelves. He’d let it go, shrug his shoulders and say to Moussa: “Well, if it gets them reading . . .” His friend knew that the books would be resold at a nearby market, but couldn’t bring himself to tell Abdallah.

In the neighborhood, we like this solitary old man. What can we tell you about him? We don’t know his age. Nor does he. It can only be estimated. When Abdallah came into the world, his father was in France, working in a factory in the north. Nobody went to register the birth. Which is why, on the bookseller’s papers, next to “date of birth,” it says: “Unknown, between . . .” His age can be guessed from his walking stick, and his hands, which have grown shakier, from the way he strains to hear and speaks more loudly now.

Abdallah’s wife died in the dark decade, just before he came to Rue Hamani. When? Where? None of us could say. It isn’t customary here to ask a man about his wife, whether she’s alive or dead, beautiful or ugly, loved or hated, veiled or not. As far as we know, he has only one child, a married daughter living in Kabylia.

When Abdallah started working at Les Vraies Richesses, we measured the bookstore for him: seven yards wide by four deep. He would stretch out his arms and joke that he could almost touch both walls. On the second floor, up a steep set of stairs, he made himself a rough-and-ready bed with a mattress and two good thick blankets. There has never been any heating. He also acquired an electric hot plate, a tiny refrigerator, and an extra lamp. He performed his ablutions and washed his clothes in the bookstore’s little bathroom.

Before, he had worked in an office at the city hall, where he was in charge of stamping papers. He applied his stamp to all manner of documents day in, day out. Luckily, his colleagues liked him and took the time to chat

. In 1997, after the death of his wife, he was transferred, at his own request, to the bookstore and given a document stating that he would remain there until he reached retiring age. Which he eventually did. But he had been forgotten. No one came to replace him. Unable to abandon the premises and having no plans or place to go, he stayed on without ever complaining or saying a word to anyone.

That is all we know about this man.

One day the first official letters came, informing him that 2b Rue Hamani had been sold to a developer and that Les Vraies Richesses would soon be closed. Naively, he thought he could persuade the representatives of the state that it was important to keep the place open. He called the Ministry of Culture but he could never get through. The line was always busy and there was no way to leave a message because the answering machine was full. When he went there, the security guard laughed in his face. At the National Library, they heard him out patiently, then led him to the door without a word, without a promise. When the new owner came to visit Les Vraies Richesses, Abdallah asked him what he was planning to do with the bookstore. “Gut it, get rid of those old shelves, and repaint the walls so my nephew can set up a beignet shop. Every kind of beignet you can think of: with sugar, apple, chocolate. We’re near the university; the potential’s huge. I hope you’ll be one of our first customers.”

Startled by the cries, we came running to find the owner getting to his feet and dusting off his suit. Abdallah was brandishing his fist and shouting. He wasn’t going to let anyone destroy Charlot’s bookstore. The owner sneered: “Don’t be a clown.” He didn’t come back but the letters kept arriving, reminding Abdallah that he would soon have to go. He showed them to the young lawyers who came to Moussa’s place at lunchtime for pizza squares. They shook their heads and tapped him on the shoulder. “You can’t fight the State, El Hadj, you know that, and anyway, it’s not a bookstore, it’s just a branch of the National Library. You admit yourself that no one uses it. How many borrowers do you have? Two or three, right? Is it really worth fighting for? You’re old, give it up. The place is tiny, let them have it, there’s nothing you can do,” they said.

“So they can sell off whatever they like? A bookstore today, a hospital tomorrow? And I just have to shut up?”

Ill at ease, with nothing left to say, the young lawyers ordered more pizza and lemonade.

The day before the closure, Abdallah had an attack. His heart was hammering; it really felt as if it were about to jump out of his chest. He managed to open the door of the bookstore before collapsing on the threshold. His vision dimmed. He could hear the sound of running steps. Running away. Then others approaching. He thought of the pan of water that would soon begin to boil upstairs. He looked up at the big photo on the ceiling of the man who had created that place: Edmond Charlot. Abdallah thought he was dying. And to judge from the trembling glimmer in the eyes of the children gathering around him, so did they.

Moussa didn’t have a telephone; he had always been wary of technology. When he heard the cries, he put the hot coffee pot down on the table without a thought for the mark it would leave on the waxed cloth. He took his stick and went out to find a small crowd gathered. The ambulance wouldn’t arrive in time. Some young guys from the neighborhood carried Abdallah to the grocer’s van and drove him to the hospital. They did what they could to help him hold on, the old guardian of the books, calling on God, who is our first and last resort here. Abdallah was struggling to breathe. Convulsions seized his body and his eyes bulged. The rattling van drove at top speed through the streets of Algiers, swerving to avoid potholes, speed humps, and stray dogs. Treating the old man as if he were an animal soon to be put down, the doctor at the hospital told him to leave Algiers. “This city has its own rules, you can’t go against them, it’ll kill you in the end. Leave, there’s nothing more for you to do here.”

Abdallah went back to the bookstore. Wrapped in his white sheet, he lay down on the mezzanine at Les Vraies Richesses. Just before falling asleep, he remembered his first night there, and how he couldn’t believe that he was in a place like that, a man like him, who hadn’t been able to go to school before the country’s independence, who had learned to read Arabic at the mosque, and French, oh but that was much later on, and with great difficulty.

Since the closure, Abdallah has slept in a tiny room attached to the pizzeria next door. It’s where they keep the flour, the yeast, the crates of tomatoes, the drums of oil, and the jars of olives. Now there’s a sponge-rubber mattress too, and a few cushions. Moussa hasn’t told the owner that he is giving shelter to a friend. The bookseller spends all his waking hours standing on the pavement with the white sheet around his shoulders, propped on his walking stick. His eyes are moist, and the ruin of this man’s final years is a shame on all the city.

We take turns to make sure that he has what he needs. The lawyers have started going to another neighborhood for lunch, so they won’t have to face Abdallah and his endless questions.

And one night, while the young are down in the street, in front of their apartment buildings, solving the world’s problems, twenty-year-old Ryad arrives, with the key to Les Vraies Richesses in his pocket.