Under which conditions does war emerge, if it is in fact an exceptional event, and what kind of events may trigger it? The answers are shockingly contemporary.

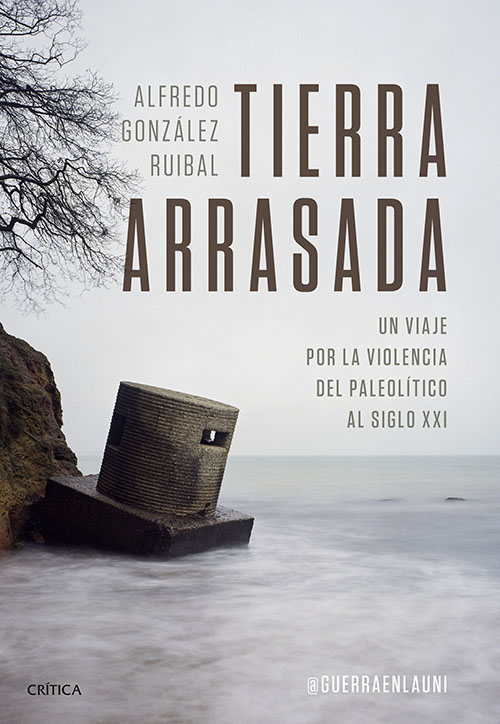

Tierra Arrasada: Un Viaje Por la Violencia del Paleolítico al Siglo XXI, by Alfredo González-Ruibal

Crítica 2023

ISBN 9788491995258

Arie Amaya-Akkermans

The state apparently has no origin, or at least it doesn’t have one but many, for it emerged for the first time almost simultaneously in northeastern Africa, the Near East and China, between the fourth and the third millennium BCE, without any external influence. This idea has been recently the center of much attention and public debate since the publication of a monumental work by David Wengrow and David Graeber, The Dawn of Everything: A New History of Humanity (2021), and opposes the traditional view of history as a grand narrative of progress, since the British duo argue that early humans lived in different forms of decentralized political organization for millennia, very different from the total state where a group has absolute control over every sphere of life in society.

The real picture of the first states is much darker than the art and literature of the Bronze Age suggest: Many of these states not only failed often, but they also kept entire populations under conditions of submission, overcrowding and enslavement. But there’s something else that these states share in common: Killer kings, the monopoly of violence and war.

And just like the state, war has neither a single origin nor has it existed forever, but its emergence in different places, during the Chalcolithic, the period of transition between the Neolithic and the Bronze Age, almost coincides with the birth of the state. This history of war is the story that Spanish archaeologist Alfredo González-Ruibal tells us in his book Tierra Arrasada: Un Viaje Por la Violencia del Paleolítico al Siglo XXI (Scorched Earth: A Voyage Through Violence from the Paleolithic to the 21st Century, 2023), based on the archaeological remains of extreme violence.

And this is a story that cannot be told without Mesopotamia, one of the first places where states, cities and civil wars emerge in the 4th millennium BCE: González-Ruibal recounts that recent discoveries in the earliest layers of the settlement of Tell Brak, in northeastern Syria, surprised archaeologists, who until then believed that cities had begun elsewhere, in the south of Mesopotamia. By the end of the 5th millennium BCE, Tell Brak already had many of the features associated with cities, such as monuments, pottery, textile workshops and administrative seals. But in spite of its long, almost uninterrupted habitation, throughout 5,000 years, the city wasn’t always a success story.

In Tell Brak, archaeologists uncovered evidence of the first civil war in history, in four mass graves, dated between 3900 and 3600 BCE. They found there the remains of more than 100 people, disjoined skulls piled on top of each other, with signs of scavenging. What could have happened in Tell Brak? There are some clues in the bones, such as the disrespectful burials that contravene the funerary traditions of the period, or the modification of human bones, used to make tools.

A series of internal conflicts that could have escalated into revolts against the local elites, and ended up in a massacre, sounded strangely familiar to us: Social stratification, massive wealth inequality or droughts and climate change. The brutality of the punishments and their recurrence reveal that the goal was to inscribe violence in to the collective memory.

But this crude image of extreme violence has been the exception rather than the rule in the prehistoric world. Augusta McMahon, the archaeologist who last excavated at Tell Brak, writes that the archaeological evidence of war in Mesopotamia is rather rare during the Bronze Age, in spite of its wealth of artistic representations. This situation would change significantly during the Iron Age, when war became more frequent.

Some 400 kilometers east of Tell Brak, in Assur, rose the first capital of the Neo-Assyrian Empire, the first territorial empire that expanded from the Levant to Iran, between 911 and 609 BCE. It was a state that left a mark in history through its ultraviolence, and by being the first to use the pedagogy of terror successfully — the constant threat of violence: “Besides massacres and torture, the Assyrians also resorted to mass expulsions,” writes González-Ruibal. Their end was as violent as their beginning, and archaeology tells us about the horrors of the cities destroyed by Babylonians and Persians, and the members of the royal court that were thrown alive into a well in Nimrud.

The overlap and transtemporal connections between different episodes of war throughout history are an important part of the story told in Tierra Arrasada: Not only did the Neo-Assyrian innovation of mass expulsions reach its zenith in the 20th century and continues to this day, but the killer kings of Assyria would be destroyed a second time. In 2015, ISIS blew up spectacularly the walls of Nineveh and defaced the reliefs in the palace of Ashurnasirpal II in Nimrud, practicing the same pedagogy of terror with decapitations and chainsaws. “The Assyrians would have been proud,” writes González-Ruibal. Tell Brak is still abandoned after a civil war; the last excavations were suspended after the onset of the civil war in Syria in 2011. The dig house has been looted and the site has changed hands a few times, between different factions.

One of the main questions in the book is under which conditions does war emerge, if it is in fact an exceptional event, and what kind of events may trigger it? The answers are shockingly contemporary: “It is useful to remember that there have been other moments in history where an impoverishment in food security have coincided with epidemics, superpopulation and physical limits to expansion. One of those moments is the 21st century.”

There are two narratives about extreme violence that have become dominant in the contemporary imagination, through either movies or popular, unscientific books on evolutionary anthropology: Brutal violence as an unchangeable, relentless element of human nature, and brutal violence progressively dominated by civilization. Both ideas, González-Ruibal argues, falsify history in considering the remote past of humanity as an homogenous monolith of interminable conflict and bloody wars, that came to an end with the Enlightenment, for as he notes, “because history, in spite of everything, is not a mass grave.”

In our conversation for The Markaz Review, González-Ruibal explains the origin of these narratives: “It’s a typically colonial way of thinking, and one that starts in the 15th and 16th centuries with the European expansion, and the confrontation with other cultural realities. Thinking about the other as a savage is a way to justify conquest.”

To our surprise, during the Paleolithic, the longest period in human history that began more than two million years ago (modern humans appeared around 315,000 years ago) and ended with the Holocene, after the last glacial era, 12,000 years ago, there’s evidence of interpersonal and collective violence, but no evidence of war. Even then, González-Ruibal writes that in the Upper Paleolithic in Europe (40,000-12,000 BCE), testimonies of collective violence are still rare.

But the colonial historiography of war is not based upon facts, and the place of prehistory, as well as of the Near East and Africa, in the imagination of violence, has withstood centuries. The author refers to the headline from a Spanish newspaper in 2021, concerning the cemetery of Jebel Sahaba, in Sudan: “A cemetery from 13,400 years ago confirms the generalized violence of the Paleolithic.” The article makes the incorrect assumption that the salient features of a period that lasted hundreds of thousands of years, can be defined through a single event.

Jebel Sahaba in Sudan, 13,400 years ago, is remembered as the first massacre in history, but it’s very likely that what we are dealing with is a prolonged conflict, perhaps caused by drastic climatic change at the end of the glacial era. In 1965, the remains of dozens of men and women of all ages were uncovered, who apparently met a violent death. But new evidence, collected and studied years later, presented a more complex picture with carefully arranged burials, possibly at the hands of relatives and friends.

In the burials of Jebel Sahaba, González-Ruibal saw reflected a sense of humanity that does not correspond to the violence of the mass graves in Tell Brak, millennia later: “It is utterly moving to see the level of care that was put into burying those broken bodies, some of them so young. When I see it, I can’t help thinking about the weeping women, the sisters or mothers of murdered victims, and it reminds me of much more recent scenarios in Palestine, Bosnia or Ukraine.”

Throughout the book, a voyage of millennia through war sites, the author doesn’t speak only of mass graves or destroyed cities, but of the human lives that were left behind, that of the footsoldier or the nameless slain civilian, because historians, both ancient and modern, did not devote even a line to them. In the words of González-Ruibal, “This is what archaeology does: it tells us the saddest and filthiest side of violence. It tells us what happens after violence.” In the absence of their own testimonies, the bones do not give us much useful information for the purpose of remembrance, but through the objects recovered in the excavations we can reconstruct a part of their history, no matter how small, and remember them: “Even when we cannot attach a name to a fallen soldier, we can recover fragments from his history through the objects that he carried.”

The archaeology of the contemporary past, of which González-Ruibal is one of the most significant figures, treats the past not as a moment frozen in time, but as a viscous liquid that oozes out from between the cracks in the indistinguishable remains of a person and escapes from the graveyards to challenge the present. In this multitemporal sense, archaeology moves closer to contemporary art: A person from the past who exists and doesn’t exist at the same time, someone who has disappeared but his traces are intact in the present, and who lives like a ghost, trapped between life and death through his personal belongings.

In our interview, the author speaks about these points of encounter between both fields: “There is a sensibility that is common not only to art and archaeology but to our era as a whole, what some have called the forensic turn. It is not only in archaeology and art but also in the social sciences, it’s generally a social turn. We are interested in different aspects of traces and remnants, and the reconstruction of histories based on these traces.”

From the position of his experience excavating recent conflicts in the Horn of Africa or in sites of the Spanish Civil War, González-Ruibal addresses in the book archaeological ethics and compassion: “For me archaeology is primarily an exercise in compassion, […] a way of feeling with others, those who we never met, from whom we are separated by decades, centuries or millennia.” He asks, “Is it so strange to become emotional about those who had to bury their loved ones after a massacre in Koszyce 5,000 years ago? Is it so difficult to put oneself in the place of those who found their wives, sisters or daughters murdered?”

All the pasts of war are still contemporary, and continue shaping the present, killing its denizens, and erasing their memories.

But the grand narrative of war really begins in the Neolithic, which as Wengrow and Graeber tell us, wasn’t simply a transition of hunters-gatherers to farmers that built city states, since many of them abandoned agriculture and large states for other forms of political organization. In Tierra Arrasada, we can see that relations between the hunter-gatherers and the newly arrived agricultural settlers that expanded rapidly throughout Europe, were not always friendly and conflict soon turned violent. With the spread of the Neolithic Linear Pottery culture, in the 6th millennium BCE, mass graves became more common, and with them, ritual violence, factions of killer warriors and extreme cruelty on dead bodies. War begins. The violence was so extreme that the world wouldn’t see anything like it until the 30 Years War, between 1618 and 1648.

During the Chalcolithic (Copper Age) warrior societies, patriarchy, alcohol and centralized proto-states make an appearance; the same states that have caused so much suffering in contemporary wars. From here onwards, what we will find in the book is not a linear history of warfare from antiquity to modernity, but instead, a complex flow of historical traces, influences and contested legacies, in which past and present amalgamate into lethal forms: The bow and arrow from the Upper Paleolithic surviving in Africa alongside modern weaponry, the mass graves where the extreme violence of the Neolithic merges with the religious conflicts of the European Baroque, the legacy of classical antiquity in modern armies, the chemical attacks from the Hellenistic world that became part of the arsenal of contemporary destruction and the technical advancements of the Second Industrial Revolution that developed the weapons that literally scorched the earth during the world wars. All the pasts of war are still contemporary, and continue shaping the present, killing its denizens, and erasing their memories.

Imperialism and colonialism, however, have been key elements in the spread of extreme violence, often intentionally, from the expansion of the Linear Pottery culture, to the pedagogy of terror in Assyria of the Iron Age, and the colonies of the Mediterranean states in Western Europe after 600 BCE. But European colonialism inaugurated an entirely new period in the history of war with the institutionalization of extreme violence: “It is the first global history, the history of the expansion of capitalism, the globalization of violence, and the annihilation of space and time,” González-Ruibal writes.

The effects of this large-scale violence are so deep, that the book tells us about the severe transformation of the history of an indigenous tribe in Brazil: The Awá were farmers and lived in semi-sedentary settlements, but in order to escape from the colonizers, they retreated to the jungle and returned to being hunter-gatherers.

In our conversation, González-Ruibal speaks about the inescapable reality of colonialism, and about the way in which art and archaeology can help us not just see reality for what it is, but also create new trajectories: “We’re interested in the margins, the interstices, the empty voids, and the realm of the familiar that is often uninteresting in appearance. We search the utopic element in the everyday, and a level of defamiliarization with what we already know, and this defamiliarization also implies decolonization. The world we live in is one that has been shaped entirely by colonialism, and this colonialism permeates everything from the urbanism of the cities to the products we consume, art and aesthetics.”

The archaeologist emphasizes that his role as a witness of extreme violence is not merely descriptive, but also transformative in terms of the colonial narrative: “In the case of the Horn of Africa, what I am trying to develop is a different discourse; seeing how the history of Africa in general, and of the Horn of Africa in particular, is characterized by multiculturalism, cosmopolitanism, peaceful relations between very different communities, and a tolerance that is both religious and cultural. This is what we see archaeologically, across very long periods of time. Extreme violence has been very rare, and it became endemic only after the colonial intervention.”

Neither extreme violence nor war were invented in Europe alone, but they were perfected there during the process of colonization that turned the entire world into a human laboratory to test its lethal technical and legal innovations. This role has now been usurped by the United States, whose military and so-called humanitarian interventions, the new horizon of infinite colonization, have left unquantifiable human, cultural and natural losses.

The machine of war has become so destructive that war is now also a geological event.

Since Persian King Xerxes split apart the isthmus of Athos to let his naval fleet through, and Alexander the Great transformed an island into a peninsula in Tyre, the Polemocene, the time of wars, a sub-period of the Anthropocene, has altered the face of the earth for military ends. González-Ruibal underscores terrifying facts: The movements of soils during World War I were the equivalent of 40,000 years of natural erosion, and it is estimated that the United States has launched over 300,000 bombs over the Near East in the last twenty years alone, often over archaeological sites (to say nothing of the five million tons of ordnance the US dropped on Vietnam over a 20-year period).

“Human violence is no longer from this world,” writes González-Ruibal, in reference to a study by Ilaria Calinia and her colleagues, of an American bombardment over Qasr Shemamok in Iraq, “that left craters that pierced through the Sassanid, Partian, Hellenistic, and Iron Age layers, at a depth of as long as four meters.” The most astonishing part of this survey, is that it didn’t use the language of archaeology but that of methodologies used in the analysis of meteorite craters.

At the same time, the damned war is still human, and is suffered humanly, either in the trenches of World War I, where soldiers lived in underground hideouts that were simultaneously home, grave and garbage dumpster, like animals and with animals, or in the Lebanese Civil War, during which combatants survived for years barricaded inside home bunkers and war-houses.

At the end of this terrible but still so human story, neither is violence innate to human beings, for many peoples have avoided conflict and violence — often paying with their lives — nor has it been dominated by civilization, as we can see in the contemporary wars, most of them colonial and postcolonial, that are fought far away from Europe, and outside the range of the TV cameras. It is for this very reason, and for that wounded humanity that still manages to exist during war, survives it and has to live with its memory, that González-Ruibal always finds in his work a place for hope at the end.

But this isn’t just any vain hope. When he writes that “an archaeological site is always an interruption of something,” he reminds us of the interrupted lives, and their memories that come back to the light of the surface every time that an excavation uncovers a site abandoned to time. It is a moment of critical nostalgia: “There is also a critical nostalgia, a positive nostalgia that tries to search, as Walter Benjamin said, moments of hope in the past, moments of unrealized utopia; tries to search for those phenomena, those moments of hope that could have changed history.” But we also know they didn’t. His book opens with a line from Native American poet Natalie Díaz: “The war never ended and somehow begins again.”