Iason Athanasiadis

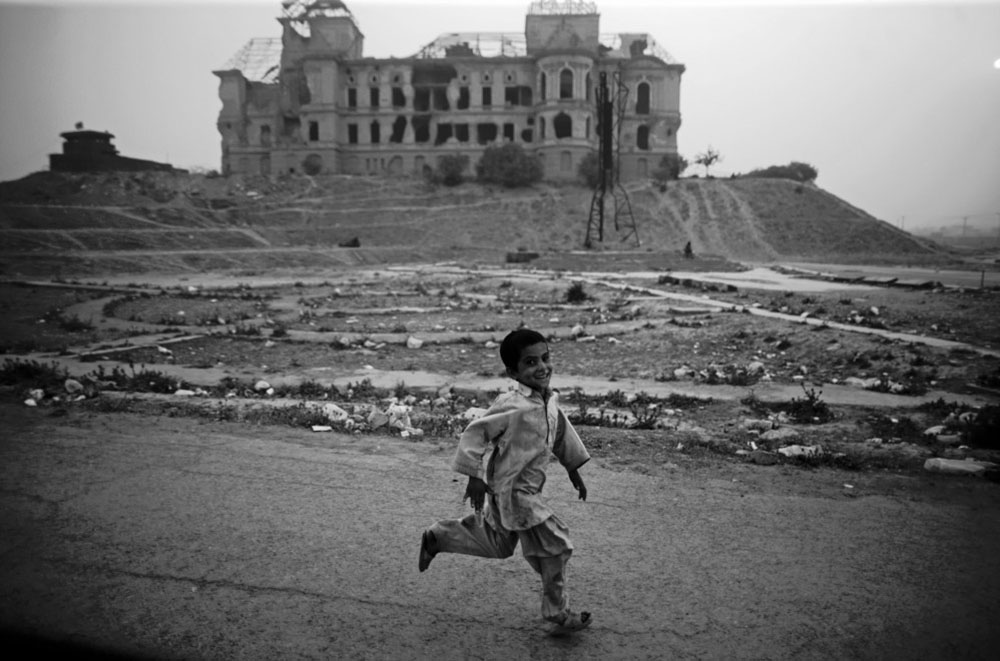

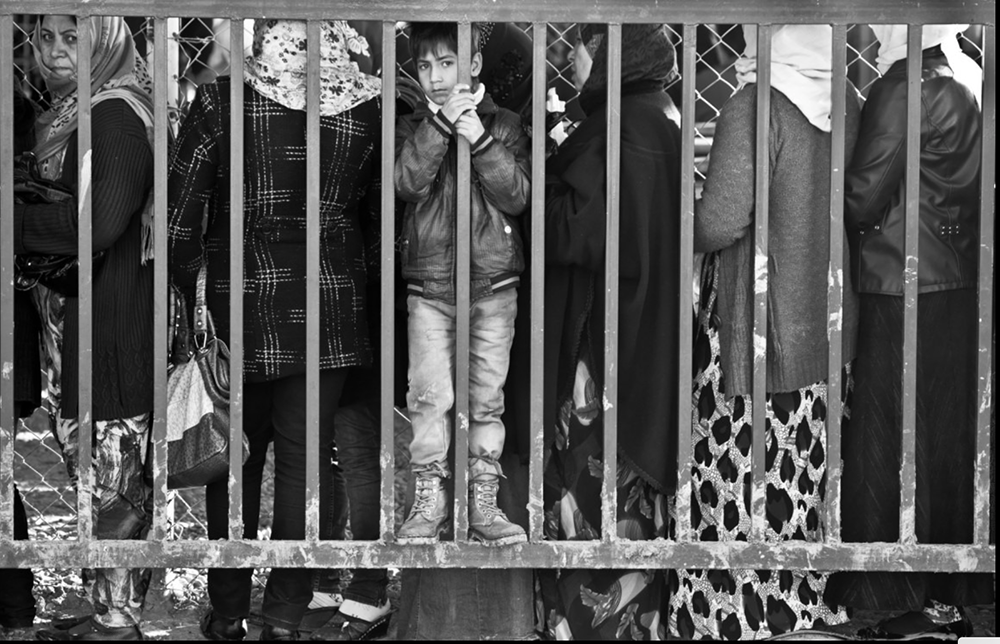

À quoi doit ressembler le monde pour les enfants qui fuient la guerre, la famine, les persécutions politiques, l'instabilité, pour ne vivre que dans la précarité ?

Contrainte par les circonstances, une famille syrienne du sud de la Turquie vit dans une pièce enfumée et à peine chauffée, couchée sur des couvertures sales. Ses membres connaissent des épisodes de dépression débilitante. Des enfants suivent des cours dans une école de l'Unicef dans le camp d'Eslahiye, dans le sud de la Turquie.

Une jeune Afghane déplacée à l'intérieur du pays se tient dans une parcelle boueuse de terrain pas encore aménagée à Kaboul. La photo a été prise en 2011, alors que les prix de l'immobilier explosaient dans la capitale afghane, l'un des rares endroits du pays relativement à l'abri des attaques des insurgés, créant des tensions entre les promoteurs et les réfugiés internes en quête de sécurité.

Deux choses se produisent lorsque les enfants entrent en contact avec des événements traumatiques tels que la guerre et le déracinement : des expériences inoubliables, qui définissent leur vie, et une accélération de la maturité que nous décrivons parfois comme "la perte de l'innocence".

Les enfants héritent des conséquences des erreurs de leurs aînés. Ils sont souvent les réceptacles non préparés du même ruissellement sociétal oppressif qui a formé socialement et psychologiquement leurs parents.

À partir de 2011, alors que je travaillais sur des missions journalistiques, documentaires et onusiennes en Afghanistan et dans les pays touchés par le printemps arabe, j'ai rencontré des foules d'enfants - accompagnés ou non - soumis à de terribles pressions : travailler dans des ateliers informels, mendier ou vendre de la drogue pour subvenir aux besoins de leur famille, dormir à la dure dans les rues enneigées d'Istanbul ou dans les parcs et places athéniens fréquentés par les prédateurs sexuels.

Partout où je suis allée, les personnes âgées disaient que les guerres et la vie de réfugié avaient créé un vaste fossé culturel qui rendait leurs enfants incontrôlables. Ce fossé s'est transformé en gouffre lorsqu'ils se sont installés pour une nouvelle vie dans des pays et des cultures très différents des Syriens et des Afghans qu'ils ont laissés derrière eux.

Ce qui est banal lorsqu'on regarde des enfants souffrir de conditions épouvantables, c'est qu'ils ne montrent guère d'indignation. Ils semblent s'être habitués à leur nouvelle réalité. Pire, dans les cas de déplacement prolongé, ils peuvent même avoir perdu la capacité de se comparer à une normalité d'autrefois, car leur vie antérieure a été interrompue alors qu'ils étaient encore trop jeunes, ou ils sont nés pendant les années de déplacement.

En regardant les enfants sortir des sous-sols étanches des villes de province turques ou jordaniennes pour se débattre avec une réalité dure et sans école, j'ai souvent éprouvé un sentiment d'injustice muette. Ils avaient été déposés là sans que ce soit leur propre choix. Mais j'ai aussi admiré leur robustesse et leur capacité d'adaptation : pragmatiques, prêts à survivre et extrêmement multilingues. Je n'oublierai jamais ce jeune Somalien de 12 ans qui, dans un camp de réfugiés grec, parlait presque couramment anglais, grec, turc, arabe et farsi au cours d'une discussion de cinq minutes. Malgré toutes les difficultés actuelles, il était également clair que ces expériences allaient permettre de former des adultes impressionnants.