On the day that celebrates the birth of the Prophet, stambeli musicians and Tunis residents rejoice together with ritual music and chants, winding their way from Zaouia Sidi Mahrez through our correspondent’s neighborhood of Bab Souika to Place du Tribunal, a square in front of Palais Kheireddine in Hafsia.

Shreya Parikh

I am in the crowded courtyard of Zaouia Sidi Mahrez, the mausoleum of the patron saint of Tunis. The air is thick with incense and the smell of sweat from the morning sun falling on all our bodies. It is the eighth day of October, 2022, which commemorates Mawlid An-Nabaoui, the day of the birth of Prophet Mohammad. As I elbow my way into the crowd, the only thing I see when I face the direction of the drum and the sounds of shekashek (metallic clappers strung together with strings) is a sea of hands clapping, waving to the beat, or filming the scene for a loved one who isn’t in Tunis today.

The pushing throng brings me to the door of the mausoleum, and so, like the women around me, I find myself swept inside to pay my respects. As we enter through the large door, the woman behind me knocks on the round metallic door-knob, mumbling a prayer that I struggle to decipher. I continue to be pushed into the hall where women are lined up, to my left, to drink from the sacred source of water. To my right, two giant bowls of assida bil zibda (semolina-based creamy porridge with butter) sit on a table, surrounded by women and men eating spoonfuls in contentment.

A beautiful young woman grabs my hand, brings me close to the table and asks me to join her in eating the assida. An old man hands me a plastic spoon, and I quickly join the group to try a bit of the assida. The woman tells me that assida is Sidi Mahrez’s preferred sweet, and that consuming it would bring me luck in getting married. I giggle mildly, thinking of my non-desire for a marriage, and slowly move away from the table. I enter the room where Sidi Mahrez rests, searching for my scarf to cover my head in respect.

There are more women than men paying respects to Sidi Mahrez, as it has always been during my previous visits here. I’ve been told that Sidi Mahrez answers prayers about so-called women problems — infertility, marriage, family disputes. Every time a woman there blesses me, a part of me cringes thinking about how, everywhere in the world, certain problems have come to be constructed as belonging to women alone.

I spot the holy tomb of Sidi Mahrez and stand in the corner next to a woman who is dressed in a bright pink dress, and who is slowly entering the state of trance and coming to be possessed by a spirit. She looks around with enlarged eyes, and asks, in a thick voice, for water to be splashed over her face; women slowly gather to watch her, chanting “bismillah” or ululating. I stand there in the corner, unsure of what to do except to continue standing and staring like everyone else around.

I try, in my head, to produce a rational understanding of what I see in front of me, but fail. The mausoleum and its visitors leave me in awe every time, touching a part of me that my atheist self struggles with and recurringly denies. It might be something about a sense of a past older than my body that raises goosebumps on my skin. I think of Sidi Mahrez who lived here, in the neighborhood of Bab Souika where his mausoleum stands, a thousand years ago. I think as well of the people who will visit Sidi Mahrez long after I have left Tunis, and long after I have left the world. Will they think of us here, in this moment? I wonder!

Contemplations on the sacred

The drumming beats in the courtyard change and so I get distracted from my rationalizing contemplations. I walk back, hoping to catch a glimpse of the stambeli groups playing the drums and the shekashek at the other end of the courtyard.

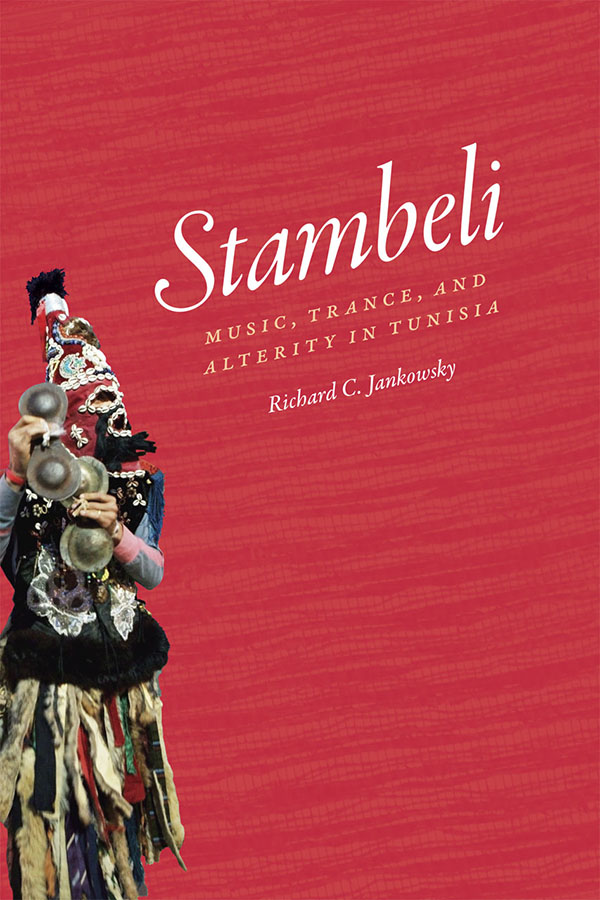

My first encounters with stambeli were in books and articles about the histories of Black Tunisians that I read in preparation for my dissertation proposal. Scholar Richard C. Jankowsky, who has written extensively about stambeli, defines it as “a ritual healing music developed by slaves, their descendants and other displaced sub-Saharans in Tunisia.” He adds that, in stambeli, “music does not heal; rather, it facilitates the healing process…[and] attract[s] the spirits to manifest themselves through induced possession.”

Most of the men performing stambeli are Black, indicative of their historical links to Sub-Saharan Africa. Stambeli has been called the “heritage of the Black people in Tunisia” as well as the “sound of African music in Tunisia,” where both these descriptions point to a sense of foreignness of Blackness and Africanness (both assumed to be synonymous in Tunisian vernacular) in Tunisia. The sight of these Black men and their families amidst the crowd of mostly non-Black Tunisians is a reminder of the many migrations that Tunisia has witnessed, past and present. I wonder what type of cultural heritage the mostly-undocumented Sub-Saharan migrant communities will build for the future?

Around 10 am, the stambeli groups make their way out of the courtyard into the streets of the medina. Different groups continue to play their style of ritualistic music, accompanied by bodily movements that could be categorized as a form of dance. In most stambeli groups, two men play the tabla (a two-sided drum slung to the neck) and between six to eight men play the shekasheks. Two men carry long poles with colorful flags embroidered with symbols specific to the group. I sometimes manage to spot the ma’alem (leader of the ritual) of the group, leading the chants that accompany the ritualistic music. The stambeli group I am walking next to chants the name of Halouma, an endearing way to address Halima, the mother of the Prophet. Everyone around joins in the chanting, and the family next to me, to whom I have introduced myself as a hindaouia (Indian woman) is amused to see that I have joined along as well.

The Mawlid procession from Sidi Mahrez is organized every year by the Association de la Culture du Stambali Tunisie Sidi Ali Lasmar. It gathers stambeli groups from all over Tunisia. The exact history of the procession remains unclear; a news article notes that it dates from “many generations.” All the members of the stambeli groups gathered for the procession are men. Ages vary, and the multigenerational nature of the passage of the ritualistic knowledge is visible in the presence of two (and sometimes three) generations of men playing alongside each other, with women from the family tagging along next to the group.

We maze through the streets of the medina to arrive at Place du Tribunal, a square in front of Palais Kheireddine in Hafsia neighborhood; all the groups come to a halt here. A group plays in front of the door to Palais Kheireddine, another plays in front of the Cultural Club Taher Hadded. I spot around seven groups, all spread around the square, some simply playing the music, some performing the ritualistic dance, and others taking a break from the performance.

This year marks the third time that I celebrate Mawlid in Tunisia, and second that I attend the kherej el Mouldia (the procession of Mawlid) from Sidi Mahrez. The pandemic-related cancellations of cultural events meant that, during my first year in Tunis (in 2020), I never got to witness an event that remains the pride of my neighborhood (for I live around the corner).

Last year, in 2021, when I finally attended the kherej, I was surprised by the diversity in ages, gender, and social class of the Tunisians joining the procession. Like this year, many had come from outside Tunis. This year, I notice the joy and liberty with which women — hijabi or not, grandmothers and daughters, from Tunis and beyond — dance to the stambeli beats; I spot women dancing or falling into a trance next to every performing group as we walk the streets of the medina. The streets and squares that weigh on women’s bodies, turning their movement and sound into broken silences, are today the site of festivity. Women bodies move more than men’s; women scream, laugh, and sing louder than men.

After around twenty minutes of performances on Place du Tribunal, there is much confusion about whether the procession will continue on to the decided destination of Zaouia Sidi Ben Arous, close to the Zitouna Mosque. A group departs on its own and is brought back to the Place by the ma’alem of the group from Sidi Ali Lasmar, the key organizer of the procession. The returned group produce yet another performance on the Place, and I wonder how they experience this confusion and imposed return.

I find myself in front of a group dressed in dark blue jebbas (a long loose tunic covering the whole body) with thick bright yellow embroidery. They have stuck to playing the same beat for a while now, allowing women falling into trance to go deeper. Every time the beat stops, these women fall to the ground in exhaustion. I start to move and to dance slowly, for the sight of the dancing bodies is infectious. Slowly, I find myself closing my eyes.

I realize that if I were to really concentrate on the beats, I could possibly lose control of my moving body. Am I afraid of trance because giving myself over to the sacred might mean losing control? The rational self in me doesn’t approve of these thoughts and jumps in to distract me from the music; so I tell myself to keep my eyes open and my mind distracted.

Jankowsky writes about his recurrent struggle to (rationally) understand Stambeli and its relation to trance during his apprenticeship under stambeli master Abdul-Majid Barnawi, and calls such moments of struggle an aporia. Taking from Jacques Derrida’s conceptualization of the term, he defines aporia as a “profound moment of doubt in which knowledge enters crisis…[and] exposes our own epistemological limits…[urging] us to imagine moving beyond them.”

At some abrupt moment, the halted procession starts to move again, and quickly disappears in the direction of Rue Sidi Ben Arous. To continue moving with them would be a good distraction, my rationalizing-self contends. So, instead, I decide to stay in the Place, contemplating my own epistemological limits.

So sad that a person who is at the academic level equals black people to Subsaharan origin in the Tunisian context and doesn’t say a word about the original, indigenous, black Amazigh people in Tunisia and in North Africa. By assuming this narrative you are being racist and helping racists in North Africa to assume that big lie of a “white” North Africa. Big big big shame on you, Shreya!!!