Perhaps refusing to “get used to it” is the secret to maintaining our humanity; perhaps not hardening our hearts against others is a daily discipline.

Nancy Kricorian

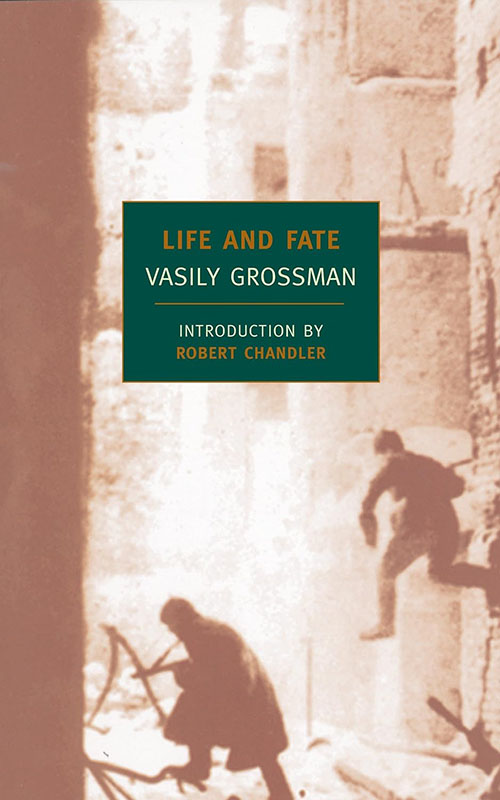

In 1962, not long after the typescript of his novel Life and Fate had been confiscated — or as he described it to friends “arrested” — by the KGB, Soviet Jewish writer Vasily Grossman traveled to Armenia to work on a translation of an Armenian World War II novel. During the two months that he was there, he wrote a brief, beautiful, and compassionate memoir that was entitled An Armenian Sketchbook in its recent English translation. Grossman was charmed by Armenia and the Armenian people, their churches, their villages, and their folk traditions. At the end of the memoir, he described how he was moved by the warmth and sympathy he was shown at a village wedding:

Never in my life have I bowed to the ground; I have never prostrated myself before anyone. Now, however, I bow to the ground before the Armenian peasants who, during the merriment of a village wedding, spoke publicly about the agony of the Jewish nation under Hitler, about the death camps where Nazis murdered Jewish women and children. I bow to everyone who, sadly, silently, and solemnly, listened to these speeches. (p. 113)

These Armenians, who had suffered a devastating campaign of mass deportation and slaughter, planned and implemented by the Young Turk government in the waning days of the Ottoman Empire, saw in the fate of Europe’s Jews during World War II terrible echoes of their own story of genocide and dispossession. And Grossman saw in their empathy and identification an antidote to the anti-Jewish prejudice and hatred that circulated among Russian nationalists.

In Grossman’s Life and Fate, his magisterial novel that was finally published in the West in 1980 and in the Soviet Union in 1988 many years after its author’s death, he wrote, “Human history is not the battle of good struggling to overcome evil. It is a battle fought by a great evil, struggling to crush a small kernel of human kindness.”

For me, protecting this small kernel of human kindness is a lifelong struggle.

The novelist Kurt Vonnegut wrote in 2005, soon after Susan Sontag’s death, that when she had been asked in a television interview what lessons she had gleaned from the Holocaust, Sontag had responded, “10 percent of any population is cruel, no matter what, and 10 percent is merciful, no matter what, and the remaining 80 percent can be moved in either direction.”

Propaganda, lies, and a concerted campaign of dehumanization by government leaders, political parties, demagogues, media outlets, and educational and religious institutions can result in a sort of group hysteria that promotes violence against people who are not like us, who are not our own, and who come to be regarded as less than human. It can even turn us against our own, making pariahs of those who had only recently been considered part of our tribe. This ability to countenance and perpetrate cruelty and mass violence is all too human, as a reading of any history book will attest.

We can be convinced that installing a floating barrier of razor wire in the Rio Grande River to deter people from crossing from Mexico into the United States is reasonable immigration policy. We can be convinced that bombing, starving, and immiserating a trapped civilian population, including hundreds of thousands of infants and children, is a form of self-defense. We can be persuaded to believe that an ancient Armenian monastery was built by Albanian Christians and that those crafty and shiftless Armenians managed to add their inscriptions at a later date. These Armenian letters must certainly be sandblasted off the walls of the monastery so this abuse of history can be righted.

Given the logic of Sontag’s formulation, most of us are within the 80 percent who can be propelled one way or the other. There might be a few who have evil in their hearts, and a handful whose goodness can always be trusted. But the rest of us will be challenged again and again, as we are being challenged mightily at this highly contested moment.

When I was a child, my Armenian genocide survivor grandmother often sang an old hymn called “This Little Light of Mine.” This song of unknown provenance that first started circulating in the 1920s was repurposed as an anthem of resistance during the U.S. Civil Rights Movement. My grandmother sang it slightly off key in her Armenian accent, clapping her hands in time. The words to the chorus go like this:

This little light of mine,

I’m gonna to let it shine,

This little light of mine,

I’m gonna to let it shine,

This little light of mine,

I’m gonna to let it shine,

Let it shine, let it shine, let it shine.

The verse that has stayed with me all these years, asks, “Hide it under a bushel, no, I’m gonna to let it shine.” What good would this light be under an overturned wooden bucket, hidden from sight, snuffed out by lack of air? For me, this little light is akin to Grossman’s small kernel of human kindness — it needs to be kindled and protected in dark times. And when I think of Sontag’s merciful 10 percent, I imagine these people are carriers of this light. They are fueled not only by compassion, but also by stubbornness. Who else but the oppositional will refuse to accede to the propaganda and received ideas that circulate around us in the air that we breathe?

Stubborn soul that I am, I would hope to find myself among the merciful, but then another childhood memory surfaces. On our block on Lincoln Street in Watertown, there were twelve houses and seven Armenian families. When I was about eight, a group of mostly Armenian girls led by an eleven-year-old decided that we should shun our new neighbor Anahid, a girl whose family had recently relocated from Beirut. Anahid wore her hair pulled up into an unattractive fountain on her head, her clothes were decidedly unfashionable, and apparently shunning was not severe enough a punishment. The ringleader of our group, also named Nancy, marched us to Anahid’s house, lined us up by height on the sidewalk in front of it, and led us in singing a version of a popular number from the musical Bye, Bye Birdie. We chorused, “We hate you Anahid, oh yes we do, we don’t hate anyone as much as you…” Anahid stared at us from inside her front door, and when her mother appeared at her side, Nancy instructed us to switch to “We love you Anahid,” convincing exactly no one. I felt a bone deep shame when I saw the hurt on Anahid’s face and the dismay on her mother’s. I still feel a deep sense of shame thinking of that moment when I did something I knew was wrong simply because I wanted to be part of the group. This memory serves me as a kind of talisman when I am faced with taking an unpopular position or when I must make a choice about who I am going to stand alongside. And I know, that under the right circumstances, or perhaps the wrong circumstances, I might again be swayed to join the ruthless.

In 2010, I participated in the Palestine Festival of Literature. PalFest, which was founded in 2008, brings international writers to Palestine for a series of literary and cultural events with their Palestinian counterparts. Because of restrictions on the movement of Palestinians, PalFest is a road show that has visited major educational and cultural institutions throughout the West Bank, Jerusalem, within the borders of 1948 Israel, and one year in Gaza when that was briefly possible. In 2010, our group traveled to East Jerusalem, Ramallah, Bethlehem, Nablus, and Hebron, using potholed Palestinian roads, going through dystopian checkpoints, and being given a reality tour of the occupation in the hopes that we would write about what we had seen when we returned home.

One evening Geoff Dyer, Adam Foulds, Mahmoud Shuqair, May Jayussi, and I spoke in the garden of the Khalil Sakakini Cultural Center in Ramallah. Weeks earlier, I had selected an excerpt from my first novel, Zabelle, a fictionalized account of my grandmother’s experience as a genocide survivor, to read that night. It was a part of a chapter about young Zabelle being driven with her family from their home in Hadjin, forced to make a long trek that ended in the Syrian desert. After the deaths of her parents and siblings, Zabelle found herself an orphan among 8,000 other orphans in a tent camp outside Ras al Ain. This story of dispossession and suffering, details of which had been lived by my own grandmother, carried an even deeper resonance that evening in Ramallah. I was still jetlagged, exhausted by our long days, and overwhelmed by what we had seen in Hebron that morning, so as I read, I struggled to hold back tears.

At a dinner after the event, I was approached by New York Times journalist Ethan Bronner, who wanted to chat about my emotional reading. When I told him that I was horrified by what I had seen so far in the West Bank, he asked me exactly what had upset me. I mentioned the rabid settlers in Hebron who threw trash and feces from above on the Palestinians below, and the nightmarish “Lambs to the Slaughter” checkpoint in Bethlehem, both of which seemed among the worst scenes the occupation had to offer. He commented dryly, “You get used to it.”

Perhaps not getting used to it is the secret to remaining humane. Perhaps refusing to harden our hearts against others is a daily discipline.

The world is wide, but what use is it if my heart is narrow?

—Armenian proverb

In a scene from my forthcoming novel The Burning Heart of the World, about Armenians in Beirut during the Lebanese Civil War, ten-year-old Vera Serinossian, looks on with her family as a driver in the car ahead of them is pulled from his vehicle, beaten, and dragged away by Lebanese militiamen. In response to Vera’s sobs, her mother says, “Stop it, you don’t know that man, and you can’t cry for the whole world.” Vera says nothing, but thinks to herself that it is indeed possible to cry for the whole world.

Given the limits of human awareness and compassion, it is perhaps more accurate to say that it is possible to care about and grieve for distant places and foreign people that you have made your own across bridges of learning and experience. Empathy is a humane trait, but empathy alone is not enough in the face of systems of oppression that relegate some people to suffering and premature death, those who are sacrificed to the gods of war and profit, those whose labor, lands, and resources are coveted and stolen. Empathy must be equipped with knowledge and forged into collective action. And we must gird ourselves against the human impulse to follow the crowd, lest we find ourselves standing on the sidewalk in front of Anahid’s house chorusing a hateful song.

Notes:

Vassily Grossman, An Armenian Sketchbook, New York Review of Books, 2013.

Sontag quotation is in this article by Kurt Vonnegut: “Susan Sontag and Arthur Miller.”

Ethan Bronner’s piece in The New York Times.

Moving, and important, this 80%.

Truth be told! Thank you for sharing your experience in occupied Palestine.