في القصة القصيرة لحسين فوزي، يخترع مهندس ميكاترونكس جهازًا لقياس مدى توتر العلاقات.

صدرت مؤخرًا المجموعة القصصية الأولى لحسين فوزي «مشروع التخرج» من وزيز للنشر.

حسين فوزي

في المستشفى البيطري للقوات المسلحة، لفظ كلماته الأخيرة: غيَّرْ العالم، سينسورات التنشنة كويسة، لكنها أبدًا مش كفاية، وصيتي الأخيرة، السلام عليكم. ثم نفقَ. ذرفتْ عيناي دمعتين: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هتوحشني يا أستاذ بطاوي. كأني في المشهد الختامي من فيلم تليفزيوني قديم، حيث تُباح العظة على هيئة آية قرآنية قبل نزول التتر، وبعد انتهاء التسلية.

أزيز تكييف السيارة مزع مخي نصفين. وصَّلتُ موبايلي بمشغل الأغاني، فأذيعت أنغام المهرجانات مبددة الزنة المستمرة بصخب الألحان.

كان لذكر البط، الجالس بجواري بينما أقود، رأس أخضر يلمع بالنهار، جناحان ضعيفان، وريش بني رث، فخمنت، من وهن منظره، انقضاء موسم التزاوج. حاولت فتح حوارٍ معه، قلت من وراء الكمامة: نتيجتي ظهرت من فترة، عديت صافي، لكن غالبًا نجَّحوا كل الناس لأن الترم التاني ماخدناش فيه حاجة، وامتحاناتنا كانت أبحاث، حظر الكورونا بقى وكدا.

لف رأسه لي الآن، بمنقار أصفر عارٍ – لم يصنعوا كمامات مناسبة لمناقير البط بعد – واستكملتُ: بس أنا برضه مبضون ومش عارف أنا بعمل إيه في هندسة، بس إيه البديل؟ ياسر عبد اللطيف قالي إن آداب بقت كلها دقون ومقشات، وبعدين فكرت في الموضوع، ولقيت الحوار فكسان فعلًا، إنت متخيلني مثلا يا أستاذ بطاوي بدرس لغة عربية وفقه؟

شخرت: وليه أضيع من عمري أربع سنين بدرس فلسفة مثلًا طالما ويكيبيديا موجود؟ وبعدين فكرت في سياسة واقتصاد، وأكمل في السلك الأكاديمي لحد ما آخد الدكتوراة، بس ماتحمستش، مجهود كبير لمجرد إن الناس تقولي الدكتور راح.. الدكتور جيه، دلوقت هيقولولي الباشمهندس راح.. الباشمهندس جيه.

ونحن نتقدم على الطريق، انتشرت رائحة الجلة، تكاثفت حتى خنقت الجو، فرفعتُ الزجاج لأعلى. اطمأننت لخلو السكة قدامي، فالتفت إليه في مزاح: اوعى تكون شخيتلي في العربية يا أستاذ بطاوي. بطبطَ في خجل. مددتُ يدي لأفتح الدرج من أمامه، أخرجت منه معطر برائحة اللاڤندر، رششت رشتين، ثم أعدته مكانه، لكن البخاخ لم يزح الرائحة العفنة، بل امتزج بها، وعاثت الرائحة المُركَّبة في الأتموسفير.

ثم عدتُ لأعتذر من بطاوي على نكتتي التوكسيك، وطمأنته بمعرفتي أنه ليس مصدر الرائحة، بل هي النتانة الملتصقة بالطريق مهما حاولوا تجديده بالإصلاحات والإنشاءات. وأنا عارف دا، لأني…

…ارتحلتُ نفس الطريق، التي نتحرك عليها الآن نحو المغامرة التي تنتظرنا في فرسيس، مراتٍ كثيرة متوجهًا إلى ريندا، في المنصورة.

عرفتُها عبر جروب «نادي محبي السينما غير الناطقة بالإنجليزية» على فيسبوك. نشرتُ عليه بوستاتي الطويلة عن الموجات السينمائية في شرق أوروبا، والتي أحبها السينيفايلز، وأهمهم ريندا، بشدة.

أرسلتْ لي على الـ Others رسالة إعجاب بمقالي عن «شعرية السينما: سيرچي باراچانوڤ نموذجًا»، ثم طال الحديث بيننا، مع إعجاب من ناحيتها، لم تمل من الإفصاح عنه، بسعة ثقافتي على صغر سني. كنت في الصف الأول الثانوي، وهي في السنة الإعدادية من فنون جميلة، قسم ديكور.

طال قُطْر دائرة العشم والهزار بيننا. تبادلنا الأذواق الموسيقية، وترشيحات الكتب، أغلبها من سلسلة الفن السابع، والتي سرقتُ بوستاتي السينمائية كلها منها. دعتني لزيارتها في المنصورة لنقضي يومًا معًا. أخبرتها بأني سأضع الأمر على قائمة أولوياتي بحلول إجازة الصيف.

انقضتْ الامتحانات وسافرتُ لها، في سيارة بيچو سبعة راكب، جالسًا بجوار السائق، بثمن كرسيين. من المزارع فاحت رائحة الجلة في رحلة الذهاب، ومن الترع الكمكمة، وللكباري الجديدة رائحة خشب محروق. وصلتُ لموقف الأتوبيس الجديد في حوالي ساعة، بفضل مجهودات الهيئة الهندسية، المتمثلة في كوبري سندوب، والذي سهّل الدنيا بشكل كبير وقتها.

قابلتني في الموقف بابتسامة، وشَعْر فاحم مرفوع على شكل كعكة. جلست بجوارها على الكنبة الخلفية في التاكسي: هوديك أكتر مكان بحبه في المنصورة. عندما نزلنا بجوار مديرية الأمن، عرفت أن مأواها المفضل هو مقهى، كُتبَ أعلى بابه على لوح زجاجي: كافيه أندريا.

كانت ترتدي تيشيرت نصف كم، أسود، يتوسطه مثلث بداخله علامة استفهام. حدّثتها عن آخر أفلام شاهدتها، والباندات التي اكتشفتها حديثًا، وهي حدثتني عن تفضيلاتها في الموضة. ثم نضب معين المواضيع. سرحتُ مع أصوات تبَّاعي السيرفيس الآتية من الخارج، وخبطات الدومينو على ألواح الخشب الآتية من الداخل. كانت المروحة تنشر صهدًا بالمكان، في طقس منتصف الظهيرة.

بددتْ السكوت سائلةً: هو انت ليه ساكن مع عمك؟

بعد ولادتي بفترة قصيرة، تركتْ أمي أبي وسافرت المغرب. يُقال إنها انتحرت. محسودة طول عمرها وعاشت تائهة، راكضة من كل مسؤولية على عاتقها بالهروب نحو بداية جديدة. المصير المنطقي لمن يهمل الرقية الشرعية وينكر أثر العين اللي ما تصلي على النبي، قالوا لي. وفي فضل الصلاة على النبي كُتِبَ مائة وسبع وستون كتابًا، وغيرها كثير جدًّا.

أبي ضابط شرطة مستقيل، مقدم برامج على قناة رياضية، عمل كمدرّب حراس مرمى في أكثر من نادي، ويدرّب الآن في نادي الداخلية. زيجاته عديدة، وعلاقتي به لم تكن جيدة قط. بعد خناقة مدوية مع آخر زوجة له حضَرتُها أثناء إقامتي معه، أرسلني لأعيش مع عمي.

عمي، محافظ الشرقية، مرت عليه ثلاث حركات انتقالات، وعلى وضعه ظل ثابتًا. عندما اطمئن لاستقرار منصبه، انتقل مع زوجته نهائيًا إلى الزقازيق، خصوصًا أن الشك ساورها كثيرًا بسبب إقاماته المطولة باستراحة المحافظة.

قلت لريندا، التي أسندت ذقنها بقفا يدها، وهي تتفرس فيَّ: البيت بالنسبة لي متاهة حرفيًا.

حُرما من نعمة الإنجاب. فأحبتني زوجة عمي كثيرًا، مختبرة مشاعر الأمومة للمرة الأولى في منتصف الخمسين من عمرها. منحتُها الونس وسط انهماك عمي – المحافظ التربو، كما سموه على صفحة الشرقية توداي – بالعمل لساعات وأيامٍ طوال. منزلهما، الدافئ جدًّا، عبارة عن طابق كامل في عمارة الغُلمِي، بشقتين مفتوحتين على بعض.

وحدة شديدة لم أزل أعيشها. فشلت كل المساعي في تكوين أصدقاء بمدرستي، فجميعهم عرفوا خلفيتي وأني من طرف المحافظ. حماني المدرسون والأخصائيون النفسيون والاجتماعيون، والناظر، ومدير المبنى، ومدير المدرسة، والسيد مدير إدارة غرب، من أي شيء ومن كل شيء، خوفًا من أن يصيبني خدش من أي طالب زميل.

قلتُ لها: بس نحمد ربنا على الموجة الفرنسية الجديدة، لولاها كان زماني انتحرت.

حضنتْ، بكفها الناعم، كفي العرقان. ناولتني من علبتها، ماركة كينت، أول سيجارة شربتها في حياتي. علمتني أن الدخان يُسحَب للداخل نحو الرئتين عدة ثوانٍ قبل نفخ الدخان المتبقي، وأن تنفيخه مباشرةً هو هدر للمال.

كنتُ أعرف أن أباها بنى لأسرته، المكونة من ثلاثة أفراد، بيتًا من طابقين، على أن يكون الطابق الأول علوي هو البيت التي ستتزوج فيه، حتى لا تبتعد عنه ابنته الوحيدة.

ولأنها حكتْ لي ذلك من قبل في محادثة سابقة على فيسبوك، اختصرتْ المسالك، وقالت لي مباشرةً: ما تيجي في الدور التحتاني؟ البيت فاضي.

هناك فعلنا كل شيء تقريبًا، ما عدا زفلطة القرموط. كانت مرتي الأولى. أمسكت بجسدي رعشة، وسخونة لاسعة انتشرت فيه. كانت الشقة خالية من أي أثاث. الحوائط صفراء، والأرضية من البلاط الموزايكو.

نزلتْ قبلي لتطمئن أن لا أحد في الشارع سيراني خارجًا، ثم أرسلت لي على واتس آب لتخبرني بخلو الجو. وصَّلتْني حتى الموقف، وعلى غفلة من سائقي الميكروباصات، أعطتني قبلة على خدي، وقالت لي مودعة: خلينا نكررها تاني.

لم أرتدِ إلا تيشيرتات البولو، ذات الياقات، عدة أيام بعدها، لأخفي عضة الحب الوردية التي تركتْها على رقبتي.

مع الوقت ربطتنا أمور أخرى غير المدارس السينمائية ومقالاتي المسروقة. أذهب إليها مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، في خروجات تستمر لساعات في كافيه أندريا. سُمِحَ لي أحيانا بدخول النادي اليوناني تحت رعايتها. خلال قعداتنا، عرّفتني على قطاع صغير من دائرتها.

أذكرُ لك منهم ثلاثة: العرص التخين، الذي، بالإضافة لكونه عرصًا وتخينًا، احترف شَقط القطقوطات المتمردات بالبيز جيتار الموجود في غرفته. مودي دودي، مدمن بريجبالين ورابر، وصل عدد مستمعيه على ساوندكلاود لألفين، وأشهر تراكاته اسمه ekt2ab. فلاش، speedrunner معروف، ختم سوبرماريو في أربع دقائق وواحد وأربعين ثانية، ودارك سولز في عشرين دقيقة وعشرين ثانية، وهي أرقام قياسية لم يستطع أحد أن يكسرها من بعده، رفع علم مصر في مسابقات دولية كثيرة، من الإمارات إلى اليابان، وله بث حي أسبوعي على تويتش.

في جلسة التعريف، قدمتني لسبعة غيرهم. سيرك من الأسماء المستعارة. خطفتُ نظرة سريعة لأجدهم جميعًا بملابس سوداء، وعيون مكحلة وأظافر سخامية. أنوف مثقوبة بالبيرسنج. حلقان يتدلى منها أشكال بلاستيكية تبرق. لا ينادون على بعض سوى بـ«يا برو». لم أستطع تبين ملامحهم، لأني بالكاد استطعت رفع عينيَّ عن الأرض.

قلت متحاشيًا التواصل بالأعين: هاي يا جماعة، أنا بهاء، فسألني صوت ناعم: هاي يا بهاء، النِك نيم بتاعك إيه؟ فاستفسرتُ: النيك إيه؟ ضجوا بالضحك، وتورد وجهي. ثم تجاوزوني وفتحوا مواضيع لا أعرف عنها شيئًا.

وبالرغم من أن الرابط الذي يوصِّل الأسماء بالوجوه كان مقطوعًا عندي، ألفوني مع الوقت بكوني الواد الصغير صاحب ريندا. أغلبهم انتهى من تعليمه، والبعض في سنته الجامعية الأخيرة.

بدوتُ متوعكًا، فهمستْ لي: إنت كويس؟ أجبتُها: مش متعود أتعامل مع الكم دا من البشر. فشخصتْني: عندك anxiety يعني، فكرني المرة الجاية، عندي حاجة كويسة هتساعدك.

كان الزاناكس بالفعل جيدًا لحالتي. عظَّم من ثقتي بنفسي، وجعل التعامل مع الآخرين أكثر سلاسة ويسرًا. راكمت خبراتي الاجتماعية تحت تأثير الدواء الذي حيَّد مشاعري تمامًا، كأني أراقب كل موجودات أيامي من خلف لوح زجاجي في انفصال بارد.

وفي مرة ارتسم على وجهي الملل، وأنا تحت التأثير، ومستريح في جلستي. فسحبتْني معها بعيدًا عن الزحمة، وخرجنا من الكافيه. قالت لي إن البيت فارغ لساعتين. كانت للشقة تلك المرة رائحة النفتالين، ومرتبة هوائية على الأرض في ركن غرفة من غرف الشقة الخمسة. فكَّت شعرها، فوصل إلى نصف ظهرها، وفاح منه أريج حليبي. تمددت على المرتبة، واعتلتْني. أخذتْ تدراي هامب بهيكلها على خرطومي الرخو قليلًا بسبب المهدئ، إلى أن قذفتُ أربع مكعبات ليجو بيضاء، التصقتْ بعانتي. وجعني نزعها.

ضبطتْ هندامها، عدلتْ شعرها، وأخبرتْني بوجوب الرحيل سريعًا.

أقول لبطاوي، ونحن على الكوبري الجديد: ولحد دلوقت مافيش حاجة بتهيجني قد ريحة النفتالين، والموضوع دا بيحطني في مواقف محرجة كتير.

كدتُ أستعرض له أمثلة، عندما انطلقت منه زعقة بطوطية: كواك!

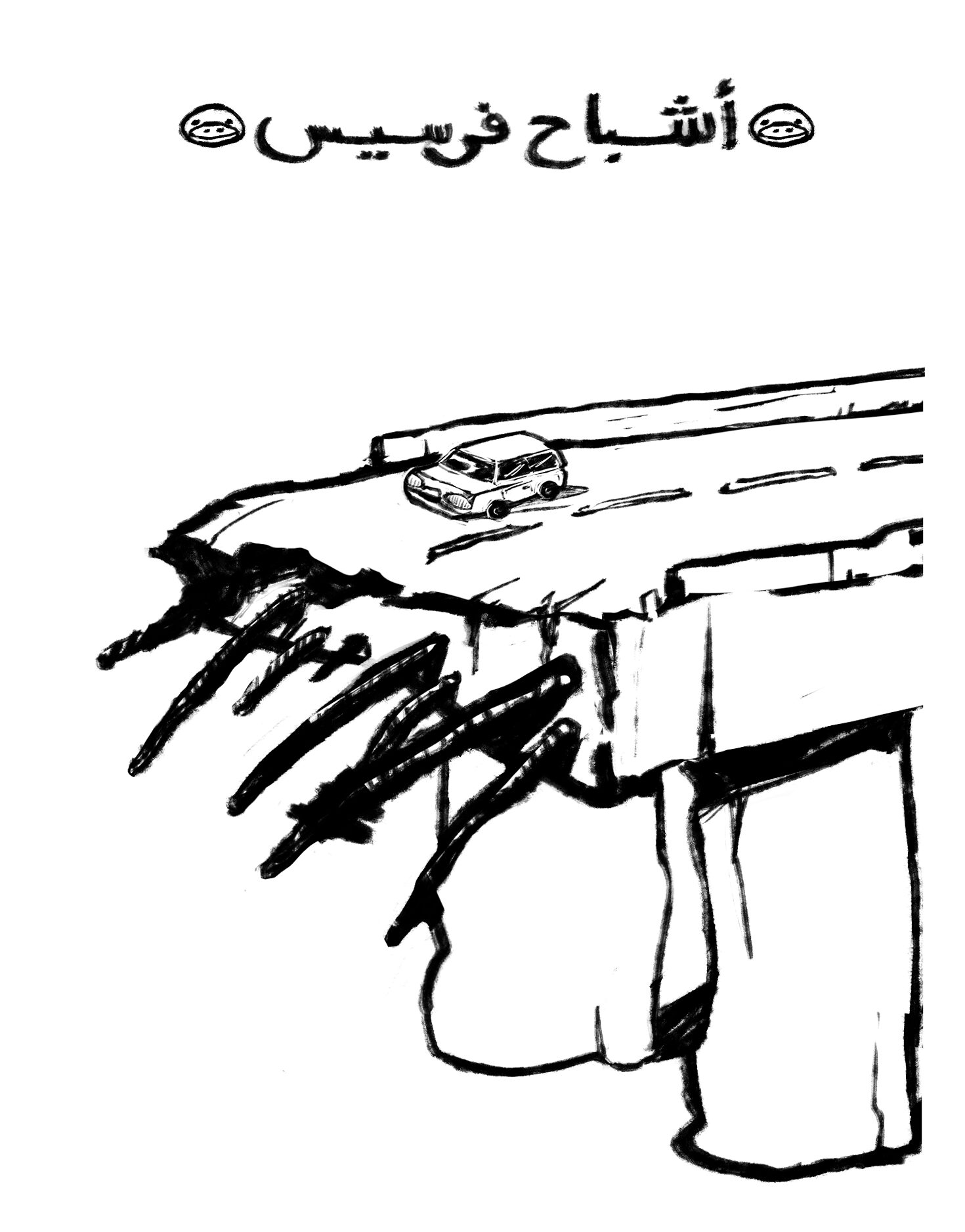

تبين لي أن الكوبري غير مكتمل ومقطوع من المنتصف، متحولًا إلى منَط. فرملت، وملنا للأمام بفعل القصور الذاتي. توقفت السيارة قبل حافة الجرف بقليل. نزلتُ من السيارة وحدقتُ في الهوة، ساحة تخريد سيارات، مكتظة بشاحنات نقل. عدتُ إلى الوراء، مارشدير، أخذت أول لفة قابلتني، نقلت السرعة ونزلت من على الكوبري. استأنفت القيادة على الطريق الزاحف تحته، وأنا أرتعش. هبطتْ الشمس بلا آذان يعلن حلول موعد صلاة المغرب.

اكتشفتُ مجتمعًا آخر على فيسبوك بعيدًا عن مجتمع ريندا. عرفتُ أن زمنَ الـ rage comics قد ولَّى وحلت مكانها الميمز.

قررتُ المشاركة. نشرت الميمز الفلسفية على «كشك الفلسفة»، وسخرت من موسيقى الأندرجراوند التي سأمتها على صفحة «ذوقك الموسيقي خرا». استغل كيڤن كنافة الميمز كوسيلة للإجابة عن سؤال: هو الإنسان لحمة ولا فراخ؟ كان هناك أيضًا يان يانج الذي فرَّغ في ميمزه قرفه من المنتحرين ومخاوفه من النيوليبرالية التي قسمت الانجذاب الجنسي إلى مئتي نوع.

ثم في يوم بالصدفة قرأت خبر انتحار شاب يلقي بنفسه أمام قطار المترو في محطة السادات. ومن النعايا التي ملأت النيوزفيد عندي، أدركت أن الشاب هو ذاته يان يانج. رغم سطحية معرفتي به، صُدمتُ من التويستاية. شخص يضيع طاقته في الرقص قدام قبور المنتحرين، يقرر أن ينهي حياته بفصل رأسه عن جسده على القضيب.

لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فعدد رواد المترو من ذوي الميول الانتحارية زادوا بشكل فظيع. حالتان على الأقل يوميًا. سُرِّبت الڤيديوهات، التي شقلبت البلد ورتبتها من جديد، ونزلت على لايڤ ليك. ما دفع وزيرة التضامن أن تخرج ببيان تعلن فيه حق شركة المترو في رفع القضايا على أهالي المنتحرين وطلب تعويض بسبب تعطيل خطوط السير ومصالح المواطنين.

قرر المتحمسون التمرد والبضينة على الحكومة، فأنشأوا دعوة للانتحار الجماعي في محطة السادات، وحددوا اليوم والساعة. لكن الشرطة تدخلت قابضة على القائمين على الدعوة، وأُجهِضتْ المحاولة. عاد الناس يقتلون أنفسهم بالطرق العادية التي لا تعكر الصفو العام: الشنق وقطع الشرايين.

قالتْ لي ريندا ونحن في الكافيه: أنا حاسة بالذنب أوي لأنه بعتلي قبل كدا فريند ريكويست على فيسبوك وأنا ماقبلتهاش.

يومها انضمتْ لنا قشرة آدمية، فتاة نحيلة إلى حد الموت، شعرها ضعيف وهش، وعرق نافر على جبهتها يكاد ينفجر. حكت لريندا عن مستجدات أزمتها، فقد تنصل منها أبوها وأمها إثر حمل غير مرغوب فيه، وصاحبها أنكر الولد بعد أن خرج للحياة، فتركتْه عند أهل للثقة، تقضي أيامها هائمة بين المقاهي التي مثلتْ لها شبه إقامة.

اشمأززتُ من الحكاية كلها. بحركة مسرحية تركت حسابي على الطاولة وخرجت دون كلمة، تبعتني ريندا للخارج فأخبرتها ألا تفعل. تمشيتُ الهوينى على طول النهر، إلى أن انهارت قدماي، فأعدت تشكيل خريطة المدينة مقربًا شارع الإستاد مني. خلقتُ زقاقًا مهجورًا بمقهى بلا رواد، خادمه قهوجي، من ابتكاري، أعمى البصر والبصيرة. وهناك جلست لأشيش وأبكي.

لعبتُ دور المقموص عدة أيام، متجاهلًا رسائلها ومكالماتها. إلى أن مللت وكتبت لها: أنا متضايق إني في الوقت اللي محتاج فيه دعم نفسي ماكنتش مركز اهتمامك، علشان كنتي مدياه لشرموطة مطبخ. طبطبتْ عليَّ عبر الفضاء الإلكتروني: أنا آسفة، ماكنتش أعرف إن الموضوع حساس للدرجة، بس انت قلت إنه ماكانش صاحبك.

زرتُها بعد أن تصالحنا، وهو ما كان ضروريًا بعد أن فرغتْ ترسانتي من الزاناكس. كانت القعدة مزدحمة وأُضيفَتْ إليها وجوه جديدة. شبكتْ أصابعنا، يسراها بيمناي. سحبتُ يدي. تلمستُ الخربشات على طول بنطالها الجينز من تحت الطاولة، إلى أن وصلتُ للركبة الممزقة. أدخلتُ إصبعًا ثم الثاني ثم الثالث ثم قبضتي بأكملها، محاولا الوصول للجزء اللحيم من الفخذ. ضحكتْ. لصقتْ لسانها بأذني وهمستْ: مش كل ما تزعل تلعب في الخريطة وانت ماعندكش فكرة عن إحداثياتها، حوادث كتير حصلت بسببك المرة اللي فاتت.

اكتشفتُ حينها، رغم مرور سنة على مقابلتنا الأولى، أني لا أعلم عن المنصورة سوى مكانين، وعدة شوارع رئيسية، وشوارع أخرى جانبية فارغة كانت تأخذني إليها لزوم التقفيش السريع والعط على الناشف. وعن الزقازيق، لم أعرف سوى مساري للمدرسة، وطريقي لموقف المنصورة الذي يُسفِّرني إليها. باستثناء أمور لا تُذكَر، عرفتها من فور تشان وريديت، لم أدرِ عن العالم سوى ما أتاحتْه لي.

لكن الفكرة أن شرموطة المطبخ، التي حملتْ سفاحًا، انتحرتْ هي الأخرى، حكتْ لي ريندا.

كتبتْ بوست على فيسبوك تسأل فيه عن أقل وسائل قتل النفس إيلامًا. التعليقات كانت شديدة التنوع في الاقتراحات، ولم يهتم أحد بإثنائها عن القرار. ثم أذيع خبر انتحارها واتشيَّر. البعض رأى في مأساتها مادة خام للميمز، وانتشرت النكت على غرار: عايز أنيك.. أنيك الجثة.

شرحتُ لبطاوي، الذي حظيت باهتمامه كاملًا، أن فترتها لم تكن تحتاج سوى موبايل بكاميرا وتوصيل جيد بالإنترنت وتصبح على الهواء مدلى من السقف أو فائر الدم.

على سيرفرات ديسكورد، انتشرتْ منافسات فكرتها أن يتبارز اثنان في تناول مخدرات مرحلتها، ليرولين وبيركوسيت، بكميات وهمية، والخاسر من يموت أولًا، وعليهما توضع المراهنات.

والسواقة على الطرق الجديدة كانت وسيلة أيضًا، مرتطمين بالحواجز بعد محاولة دريفت فاشلة، أو قافزين من أعلى الكباري غير المكتملة، إلى الأسفل.

استمرتْ في إمدادي بالزاناكس. جلبته لي بكل سهولة، وبلا مقابل، بواسطة شبكة معارفها الواسعة، التي يستحيل إحصاءها أو تتبعها.

قلتُ لها: شبكة معارفك واسعة ومليانة أخرام.

تلوى جسدها اشمئزازًا وقالت لي إن كلمة خرم مقرفة. سألتها عن السبب. قالت لي إنها إحدى الكلمات التي يكرينچ منها جسمها، حالها حال: ولوج، برعم، رطب، وأصوات المضغ والبلع.

بدأتْ دروس الثانوية العامة، وقلَّتْ مقابلاتنا. ثم بلا تمهيد أرسلتْ لي عن التنشنة غير المريحة التي تلتهم علاقتنا. سألتها: تنشنة إيه؟ لم ترد على سؤالي، بل طلبتْ إجازة من العلاقة لمدة شهر، لنختبر فيها مدى صدق الحب بيننا.

وبعد شهر أرسلتُ لها ولم ترد. أسبوع فالثاني، لا إجابة. زوغت من دروسي وتوجهت إلى كافيه أندريا على أمل أن أقابلها. وجدتُ العرص التخين جالسًا مع فتاة بنصف حجاب، سألته: ماشفتش ريندا يا عرص؟ فرد: لا والله يا برو مختفية بقالها مدة، فيه حاجة؟ قلتُ: ماتاخدش في بالك.

جلستُ بعيدا عنهما مقابلًا الباب، منتظرًا دخولها. مرت ساعات بلا نفع ويئست. نقدت القهوجي ثمن ما شربت من قهوة وشيشة، وودعتُ المكان.

عرفتُ بالصدفة أن لأم رهف صيدلية معروفة، تشجعتُ وأخبرتها بمرضي واحتياجي للزاناكس. بلا اتفاق شفهي أو مكتوب، صارت تمدني بالمخدر مقابل شرح معادلات الأورجانيك كيمستري لها في كافيه كيبلر، أول كافيه مُعلَّق، وتصعد إليه بسلالم متصلة مباشرة بالشارع، في الزقازيق. تعرفتُ عليها من درس الكيمياء.

فترتها حركني الهواء، تيارات البشر، مواعيد الدروس، واجبات الفيزياء والنحو والبلاغة، الامتحانات التجريبية، كل شيء، ما عدا ساقيَّ.

لم أستطع تجاوز هجر ريندا المفاجئ لي دون تبريرات بعد سنتين كاملتين استثمرتهما في علاقتنا. أوسخ طريقة دائمًا هي الجوستنج. ثم في يوم دخلتُ لأرسل لها رسالتي اليومية الباكية على واتس آب، التي تتراوح بين: وحشتيني. وبين: ممكن أفهم أنا عملت إيه غلط؟ لأجدها أجهزَت على الأمل المتبقي بالبلوك.

بسبب التعاطي، شحب لوني تمامًا. فقدت بشرتي لمعتها البرونزية المميزة، وأهلة بنفسجية نُقِشَتْ حول عينيَّ. لم يشك عمي أو زوجته في شيء، وخمنا أن الأمر كله بسبب ضغط المذاكرة.

زاد الأبيوز لدرجات مريعة، بعد أن سافرت زوجة عمي لقضاء العمرة، وصار عمي يقضي أيامه بالكامل في استراحة المحافظة. طلعتُ في لايڤ على انستاجرام. تناولتُ سبع حباتٍ، بلعتهم واحدة وراء الأخرى، بالعصير القرمزي؛ مزيج من أدوية كحة تحتوي على الكودايين والبروميثازين مع شويبس بطعم الرمان.

استيقظتُ إثر خبطات عنيفة على الباب، بدت جزءً من حلم لم يُنحَّ بالكامل عن خيالي. فمي جاف، ومن المؤلم فصل لساني عن سقف حلقي. البث لا يزال شغالًا. دام ساعة ونصف. لمحت تعليقًا، قبل أن أنهيه، يقول شيئًا مثل: يا جماعة حد يطمنَّا عليه ضروري.

تكرر الرزع بشكل بدا أوقع الآن. سرتُ على أرض تفترشها المسامير، إلى أن وصلتُ إلى الباب. فتحته لأجد زميل دراسة ومعه أمه. أغلقتُ عينيَّ وفتحتُهما لأجدني في غرفة طوارئ مستشفى التيسير. هناك أجبروني على التقيؤ ووصفوا لي مدرات البول لطرد السموم. ألقى الطبيب على سمعي عصارة خبرته في حب الحياة.

التزمتُ السرير أسبوعًا. أعب السوائل وأطرطرها. أنظر إلى السقف متسائلًا متى ينتهي العذاب. في اليوم الثامن عادت زوجة عمي، فدبت فيَّ الطاقة حتى لا تشعر بأي غرابة، وعدتُ لدروسي ومذاكرتي.

كأنّي بعثتُ من جديد بعد فشلي في الموت. رميت كل ما عندي من أدوية في التواليت وشديت عليها السيفون. وأدركت ضرورة التخطي، فبحثت على ويكي هاو عن طرق مضمونة ومجربة لحب الذات وتخطي العلاقات السامة. أخذتُ الخلاصة. وقفتُ كل صباح أمام المرآة وكررتُ: أنا بحبك. قبل أن أقبِّل انعكاسي بشغف. ذهبت لسنتر درس الكيمياء، وطلبتُ من السكرتيرة تغيير مجموعتي، لأتحاشى مقابلة رهف من جديد، متحججًا بتضارب مواعيد الدروس.

خف القلق وحُدَّ لدرجة يمكن ترويضها، خصوصًا بعدما أقلعت عن الكافيين والتدخين. تعاملت مع بقاياه بميكانيزمات متعددة للتأقلم، أهمها الكتابة.

بعد إتمامي الدراسة الثانوية، وحصولي على درجة فاقت كل التوقعات، أهداني عمي سيارة شيڤورليه لانوس مستعملة، تلك التي نمتطيها الآن نحو فرسيس. حاول إدخالي كلية الفنية العسكرية، لكن زوجته رفضتْ لأنها تريدني، أنا تسليتها الوحيدة، بجوارها، واتفقا على التحاقي بكلية الهندسة، جامعة الزقازيق.

ترم مرَّ. مع دخول الثاني أتى حظر التجول، وأُغلقت المساجد، وسرتْ رائحة الإثيلين في الفضاء. السبب فيروس قاتل يأخذ شكل التاج تحت الميكروسكوب، وينتقل بالنفَس. انتشرتْ أنباء عن احتواء اللقاح على شرائح إلكترونية متصلة بشبكة الجيل الخامس الخلوية. زعيمة أقباط المهجر قالت إن هذا إيذان بخروج وحش من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون. وزعماء السلفية أعلنوا اقتراب يأجوج ومأجوج من تكسير السد، ما دفع لخروج مساعد وزير الدفاع لقطاع تفجير السدود مع الإعلامي «صوت الغلابة» لنفي الإشاعة، الأقمار الصناعية لم تلتقط ما يؤكد حجتهم بعد.

جعلوا المحاضرات أون لاين، ونجحتْ أغلب دفعتي بالأبحاث.

تسليتُ وقت الحظر بقراءة بوستات Cairo Confessions على فيسبوك ومتابعة ڤيديوهات تحفيزية لأهم مقومات النجاح والثقة بالنفس على يوتيوب. في واحدة من المقاطع، عُرِضَ، في فاصل، إعلان لتطبيق راندوناتيكا. فكرته توليد أرقام لإحداثيات مواقع عشوائية في نطاق المُستخدمين، تحفيزًا على استكشاف مناطق جديدة من حولهم.

أعجبتني الفكرة وحملته. أدخلت بياناتي عليه وعيَّنتُ مكاني على الخريطة. حدَّد لي قرية فرسيس كمغامرة مخصصة لي.

ارتديتُ تيشرت تيمبرلاند أبيض فضفاض على شورت كاكي، وكمامة أرجوانية. أخبرتُ زوجة عمي أني خارج للف قليلًا بالعربة وشم النفس، فصرَّحتْ لي بالخروج، على ألا أتردد في الاتصال بعمي إن وقفني كمين بعد بداية ساعات الحظر.

وانطلقتُ على الطريق بصحبة ذكر بط متكلم.

توقفَ بطاوي عند جزء انتهاء العلاقة، بطبطَ: تخيل لو كان فيه وسيلة عند كل إنسان يعرف من خلالها إمتى التنشنة تبتدي علشان يلحقها، علاقات كتيرة كانت هتستمر.

هكذا أتتْ لي الفكرة.

في عامي الخامس، سنة البكالوريوس بكلية الهندسة، انفجر رأس عمي دون مقدمات أثناء اجتماعه برؤساء المراكز والمدن لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة. انتثرت شراذم دماغه ملوثة الوجوه والبِدَل. لم أذهب لامتحاناتي سنتها ولم أسجل في مشاريع التخرج. اعتكفتُ في غرفتي. في الجنازة قابلتُ أبي وانهرتُ.

وفي العام السادس، بعدما لممتُ ما تبعثر مني لأجمعه، توفيت زوجة عمي في نومها في سلام وهدوء، وانعزلتُ.

في العام السابع، انفكّتْ العقدة وتخرجت متأخرًا عن دفعتي بسنتين. سرقتُ فكرة مشروع تخرجي من قصة مغمورة قرأتها على الانترنت: ماكيت تقع فيه قصة حب ثلاثي الأطراف، أبطالها ثلاث روبوتات.

بدا البيت أوسع من اللازم إذ فرغ، فقررتُ افتتاح مشروعي الأول فيه: ثلاجات لحفظ الفروج. فإن غادر زوجٌ غيور البلاد، ويخاف على زوجته من الشهوة، كان يخلع عنها كسها ويأتيني به لحفظه، وهكذا تظل حافظةً لفرجها وعفتها.

فكرة بسيطة ولم ينفذها أحد قبلي، فنجحتْ. تضاعف الإقبال بعد نشر مصراوي تقريرًا كاملًا عني.

زاد المال، فاستمعت لنصيحة چاي زي: الحرية الاقتصادية يا زنجي هي أملنا الوحيد/ كس أمك لو قررت تعيش غني وتموت فقير. خزنتُ الفائض من فلوسي في الـ NFTs والأنتيكات.

كنتُ أقلب بين موديلات أونلي فانز عندما رأيتُ صورتها. حلقتْ شعرها، Buzz Cut. شقَّتْ لسانَها، وغدا لها عينيَّ سحلية، بلا بياض. اشتريت ڤيديوهاتها كلها. استمنيتُ ونمت. أتت لي في الحلم، بشعر أسود ثقيل ولسان سليم، حضنتُها ومسحتُ على ظهرها.

ضمن لي نجاح المكان وتزايد أعداد العاملين فيه فراغ الوقت لتحقيق حلمي الرئيسي. توسعتُ في دراسة المواد الذكية، ووصلت لمراحل متقدمة في دراسة البوابات المنطقية، ولغات البرمجة. زرتُ، في رحلات استكشافية، مصانع السينسورات في عدة بقاع من الأرض. وعندما كونت الخبرات اللازمة بدأت الشغل مستعينا بنخبة من مهندسي المواد الطبية.

جربنا النماذج المبدئية على مجموعة من المتطوعين، فشلنا وأعدنا المحاولة والبحث والتطوير في المبدأ العلمي للاختراع، حتى انعدمتْ نسبة الخطأ.

شُيِّدَ مصنع سينسورات التنشنة بتمويل مصري خليجي. يوم الافتتاح، استأجرت دي چيه يذيع أسماء الله الحسنى، لتكون فتحة خير علينا، وقزمًا أدى فقرة استعراضية عند المدخل، وسط بوكيهات الورود وكروت التهنئة والمباركة، على أرض مفروشة بنشارة الخشب.

وزعنا نسبة ضئيلة، للتجربة، في السوق. زرعنا السينسورات في أكتاف الزبائن، وظلوا تحت رعاية مختصة حتى ارتبطت المجسات بأجهزتهم العصبية، وتقبَّلها الجسد. كثر الطلب، فزودنا نسبة التوزيع، حتى غطت الكرة الأرضية بأكملها. تنتهي الصلاحية، وتبدأ التنشنة تخرب العلاقات، فيقفلون عائدين.

كان في سينسورات التنشنة كل الكفاية. التزمتُ بصلواتي الخمسة. واظبتُ على الزكاة عن مالي ونجاحي. خوفًا من الحسد، احتميت بالرقى الشرعية، التي فكستها أمي، وأدت لانتحارها.

انضممت لقائمة ٣٠ تحت ٣٠ عام ٢٠٣٠، في فوربس الشرق الأوسط. توجت المساعي بتكريمي في منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ. وقفت على المنصة لأسرد كفاحي، بينما السلايدات والصور تعرض من خلفي، مع عدة مقاطعات من سيادة الرئيس، الجالس في مقدمة الحضور، خاطبًا في جموع البشر الجالسين وراءه. جمعت القناة الرسمية مداخلاته ورفعتها على يوتيوب بعنوان: بيست أوف الريس.

طلع فخامته وعلق على رقبتي ميدالية. استأذنته في أن تشاركني زوجة المرحوم الأستاذ بطاوي، الذي أدين له بفكرة المشروع بالكامل، أبرز أحداث حياتي، فأذن لها بالصعود على الستيدچ. جلس القرفصاء ليستقيم مستوى البصر. سألها إن كانت تريد شيئًا، وإن كان وضعها المعيشي على ما يرام. اختبرت البطة الأرملة الكثير من المشاعر، كلها جديدة عليها، فلم تستطع أن تمسك نفسها، وشخت على المنصة. لزم الأمر مسافة من القرب حتى ترى الشخة وتشمها، فلم يدرِ الحضور بالواقعة، ودوَّتْ القاعة بالتصفيق.

استأنفتُ السواقة على رمل خشن. كان الحصى يضرب عفشة السيارة من تحت. ذابتْ كل معالم الحياة من على الطريق، ولفت الصحراء البيوت. ولما وصلت قرية فرسيس، استقبلني آدمي برأس كبش..

*اقرأ القصة بالترجمة الإنجليزية هنا