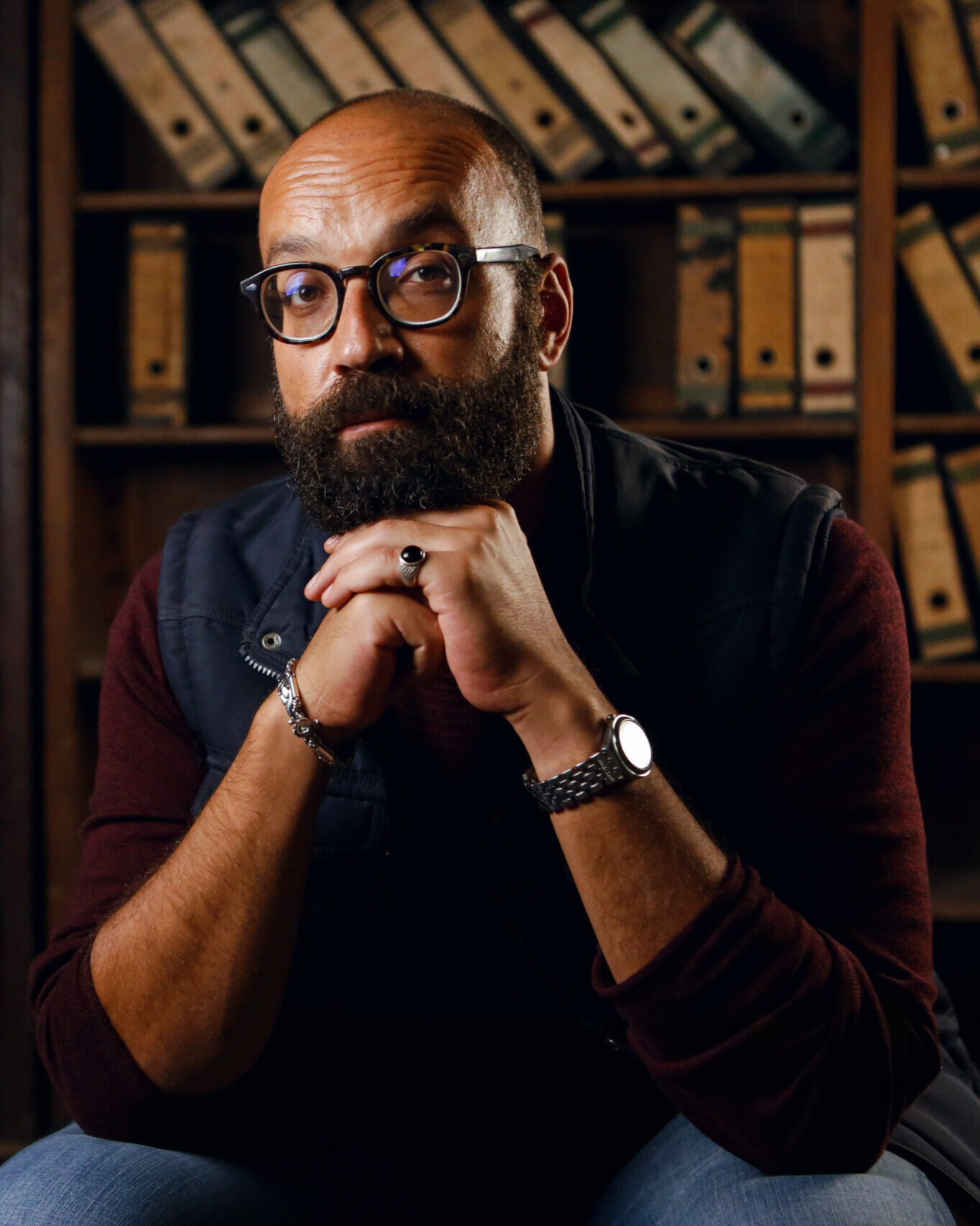

أمضى محمد فرج أعوامًا في رحلة بحث عن تفاصيل حياة دكتور طه محمود طه، مترجم جيمس جويس الأسطوري، كانت نتيجة البحث كتاب رائع، أشبه بتحقيق صحفي استقصائي مطول. صدر الكتاب مؤخرًا عن ديوان للنشر.

النظر إلى ما يحفظه الأرشيف من قصاصات صحفية كوثائق أمر يجب النظر إليه بعين الشك قبل الاطمئنان إلى أن هذا ما حدث بالفعل، فما يطالعه قارئ الجريدة -أو الموقع الإلكتروني الآن- قد مر بالعديد من الاختيارات والاستبعادات والتلوينات، بداية من توجه الصحيفة السياسي واهتماماتها المعلنة، ومصالح مؤسسي الجريدة أو المنصة الإعلامية، وعلاقات رئيس تحريرها بالسلطة أو بمواقع القوة فيها، والصراعات التي يخوضها عبر الصحيفة بناءً على تلك العلاقات، والمؤسسات التي تقوم بتغطية أخبارها، وأيضًا ميوله وأهوائه ومصالحه أحيانًا، والصحفي الذي يقوم بتغطية الحدث ومدى إلمامه بجوانب ما يقوم بتغطيته، وعلاقته بما يكتب عنه، وليس انتهاءً بالمساحة المخصصة للنشر.

قديمًا وقت الصحف الورقية، كانت المساحة وعدد الكلمات مسألة مهمة؛ لأن مساحة صفحة الجريدة محدودة وعلى حسب تخصصها وعدد الأخبار والتقارير والموضوعات التي يجب ظهورها، يحدث كثيرًا أن يتم الاختصار من المادة المنشورة.

هل ما تم اختصاره وحذفه كان قليل الأهمية؟ هل ما أظهرته تغطية حدث معين هو ما وقع بالفعل؟ هل كان هذا كل ما وقع؟ ألم يحدث شيء قبله أو بعده؟ هل جاء الصحفي إلى موقع الأحداث متأخرًا ففاته أمر مهم؟ أو غادر مبكرًا ولم يلتفت لبقية ما يحصل؟ وارد. أشياء كثيرة يمكن أن تحدث وتتدخل في صياغة ما يراه القارئ وهو يطالع الصحف.

قديمًا عملت في جريدة يومية، وكانت عبارة «الصحافة ما بتقفش على حد» من المقولات المتداولة لتعليم الشباب أهمية الالتزام بالوقت المحدد لعملية تغطية الحدث وتحويله إلى تقرير أو مادة صحفية صالحة للنشر في الوقت المناسب للحاق بأول عدد بعد وقوع الحدث، وإلا فلن تنتظر الجريدة، عجلة إنتاج الصحيفة لا يمكن أن تتوقف، حتى لو مات رئيس التحرير فلن تتوقف المطبوعة عن الصدور.

كان ميعاد إرسال الصفحة الأولى من تلك الجريدة إلى المطبعة -الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة- ميعادًا مقدسًا لا يمكن زحزحته؛ لأن ذلك يعني أن الجريدة لن تصدر، الأمر الذي يعني كارثة. وكذا الأمر فيما يتعلق بمواعيد إرسال الصفحات الداخلية «المبيتة» وإن كان الأمر أقل حديدية إذا كانت ترسل قبل صدورها بيوم ونصف أو أكثر.

وبالتالي يحدث كثيرًا أن تتسلل أخبار وتقارير لأماكن لم تكن مخصصة لها؛ لأن الوقت قد حان، أو لأن المساحة المتبقية تسمح بهذا ولا تسمح بذاك.

جعلني ذلك أفكر كثيرًا في تقسيمات العرب البلاغية قديمًا للكلام إلى خبر وإنشاء؛ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. بينما الإنشاء ما لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا. حديدية المواعيد وضيق المساحة والمبالغات أحيانًا في التغطيات الصحفية جعلني أرى العملية أقرب لصناعة الإنشاء منها لأي شيء آخر. بدت لي الدورة كلها عبثية بشكل ما.

من ناحية أخرى ربما من المفيد الوضع في الاعتبار أن النصوص التي نعثر عليها في الأرشيف لا تخبرنا بـ«الحقيقة» ولكن نفهم منها كيف يتم إنتاج «الحقيقة» وكيف تحيا تلك «الحقائق» في مجتمع ما ضمن الشروط التي ذكرتها سابقًا وغيرها، وأيضًا ضمن الشروط العامة لإنتاج النصوص ونشرها وتداولها وإعادة تأويلها، خصوصًا أن منشئي الأرشيف -أي أرشيف- لديهم هدف من إنشائه؛ ما يدخل ضمن إطاره وما يتم استبعاده أو التخلص منه أو السماح بتلفه أو الحفاظ على وجوده مخفيًّا يأتي متسقًا مع الهدف الذي تم إنشاء الأرشيف من أجله.

***

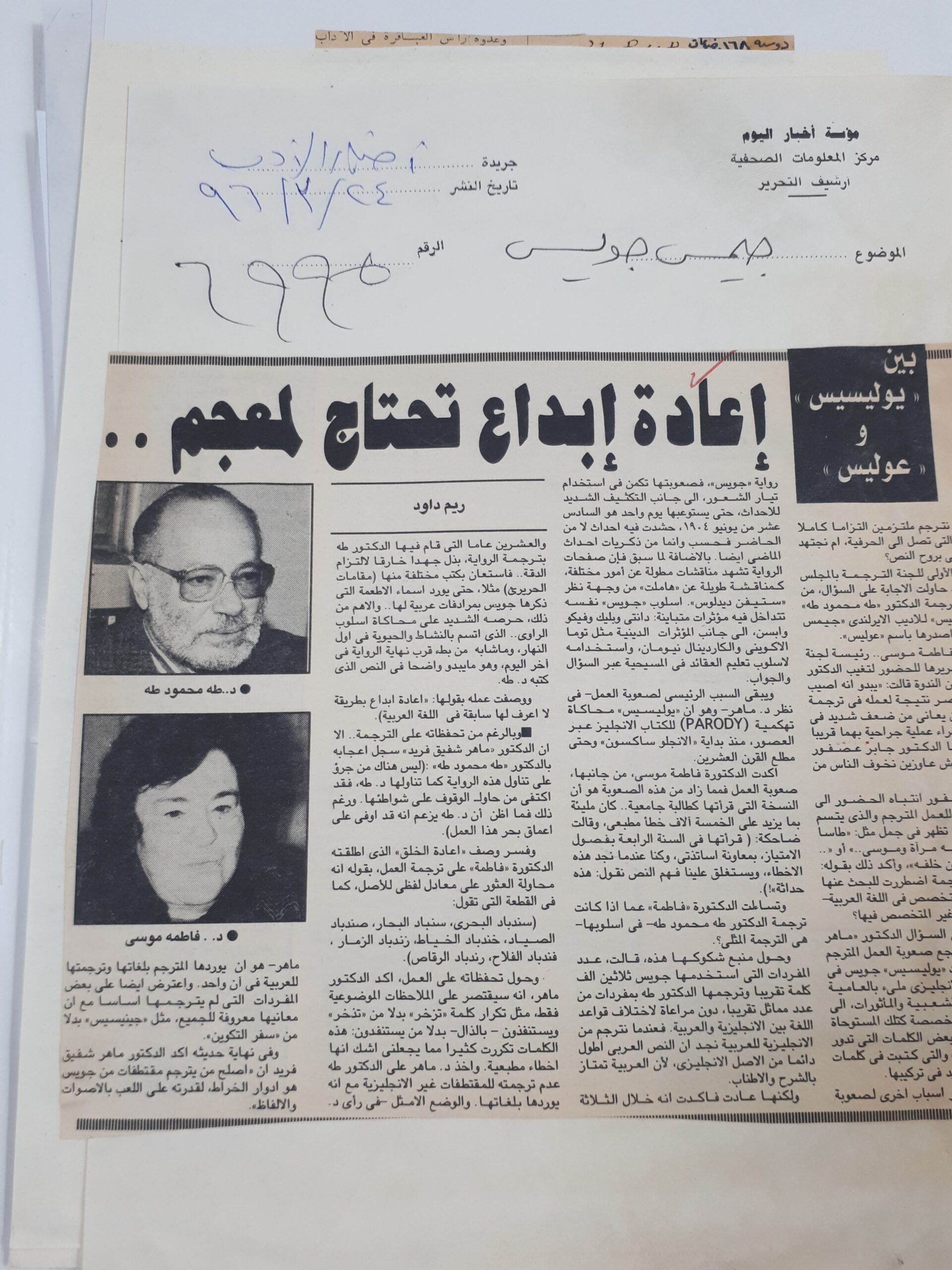

كل هذا الاستطراد الطويل لأصل إلى تغطية صحفية نُشرت في «أخبار الأدب» بتاريخ 24 مارس 1996 لندوة عقدت في «المجلس الأعلى للثقافة»، جاء التقرير تحت عنوان: «بين عوليس ويوليسيس: إعادة إبداع تحتاج لمعجم»، وبدأت ريم داود صاحبة التقرير كتابتها بسؤال: «هل نترجم ملتزمين التزامًا كاملًا وتامًّا بالدقة التي تصل إلى الحرفية، أو نجتهد ونؤكد ما يسمى بروح النص؟»

الندوة بحسب التغطية هي الندوة الأولى للجنة الترجمة بالمجلس و.. «حاولت الإجابة عن السؤال من خلال تحليل ترجمة الدكتور طه محمود طه لرواية يوليسيس للأديب الأيرلندي جيمس جويس وأصدرها باسم عوليس».

يستحق التقرير أن ننقل منه مقاطع كاملة؛ إذ يصلح لرؤية كيف تمت قراءة ترجمة الرواية من قبل المؤسسة الثقافية الرسمية إن جاز التعبير. المتحدثون في الندوة حسبما ظهروا في التقرير هم الدكتور جابر عصفور؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة (1944- 2021)، والدكتورة فاطمة موسى؛ أستاذة الأدب الإنجليزي ورئيسة لجنة الترجمة بالمجلس (1927- 2007)، والدكتور ماهر شفيق فريد؛ أستاذ الأدب الإنجليزي (1944)، بينما لم يحضر الدكتور طه الندوة.

«الدكتورة فاطمة موسى رئيسة لجنة الترجمة في تبريرها للحضور لتغيب الدكتور طه محمود طه عن الندوة قالت: «يبدو أنه أصيب بضعف في البصر نتيجة لعمله في ترجمة الرواية، وهو الآن يعاني من ضعف شديد في عينيه وينتظر إجراء عملية جراحية بهما قريبًا و..» قاطعها الدكتور جابر عصفور مستعطفًا: «موش عاوزين نخوف الناس من الترجمة».

«ولفت الدكتور عصفور انتباه الحضور إلى المستوى اللغوي للعمل المترجم الذي يتسم بصعوبة بالغة كما تظهر في جمل مثل: «طاسًا زبدًا تصالبت عليه مرآة وموسي..» أو «.. لا يحتزمه زناره من خلفه..» وأكد ذلك بقوله: بعض مفردات الترجمة اضطررت للبحث عنها في المعاجم -وأنا المتخصص في اللغة العربية- فماذا يفعل القارئ غير المتخصص فيها؟».

المشكلة فيما يذكره الدكتور جابر عصفور -أستاذ النقد العربي لعدة عقود والمسئول عن أهم مؤسسة ثقافية رسمية لعبت دورًا مهمًّا في تشكيل الحياة الثقافية في مصر خلال التسعينيات وعقد الألفية الأول (1993- 2007) ووزير الثقافة مرتين الأولى كانت لأيام بين 31 يناير و9 فبراير 2011، والثانية كانت لشهور من يونية 2014 إلى نهاية فبراير 2015- أن الأمثلة التي أوردها مأخوذة من السطور الأولى في الرواية حرفيًّا، فهل هذا ما قرأه الرجل من الرواية؟ قرأ الجمل الأولى وفقط؟ هل ما قاله كان على سبيل المزاح أو الإقرار برأي موضوعي؟!

«تولى الإجابة عن السؤال الدكتور ماهر شفيق فريد الذي أرجع صعوبة العمل المترجم إلى صعوبة مفردات «يوليسيس» جويس في الأساس. فالنص الإنجليزي مليء بالعامية الأيرلندية والأغاني الشعبية والمأثورات إلى جانب كلمات علمية متخصصة كتلك المستوحاة من علم الفلك، وبعض الكلمات التي تتحدث عن تناسخ الأرواح وكُتبت في كلمات طويلة جدًّا، بالغة التعقيد في تركيبها، يعدد ماهر شفيق فريد أسبابًا أخرى لصعوبة العمل؛ منها استخدام تيار الشعور، وتكثيف الأحداث الشديد، حتى يستوعبها يوم واحد، والمناقشات الطويلة التي تتخلل الرواية؛ مثل مناقشة ديدالوس لهاملت، وتتداخل مؤثرات متباينة على أسلوب جويس من دانتي وبليك وفيكو وأبسن، واستخدامه لأسلوب تعليم العقائد المسيحية عن طريق السؤال والجواب.

ويبقى السبب الرئيسي لصعوبة العمل -في نظر الدكتور ماهر- هو أن «يوليسيس» محاكاة تهكمية «parody» للكُتَّاب الإنجليز عبر العصور، منذ بداية «الأنجلوساكسون» إلى مطلع القرن العشرين».

ما أورده التقرير على لسان الدكتور ماهر كأسباب لصعوبة الرواية، هي خصائص فصول بعينها في العمل، فمناقشة ديدالوس لشكسبير هي محور الفصل التاسع الذي تدور أحداثه في المكتبة على سبيل المثال، بينما حاول جويس في الفصل الرابع عشر -فصل المستشفى- محاكاة طرائق الكُتَّاب الإنجليز منذ القرون الوسطى حتى القرن العشرين. على الأغلب لا يخفى ذلك على أستاذ للأدب الإنجليزي بحجم ماهر شفيق فريد، لكن ما لا يظهر في التقرير هو: كيف يرى الدكتور ماهر تعامل الدكتور طه إزاء هذه الصعوبات أو الخصائص في ترجمته للعمل؟

ويتابع التقرير: «أكدت الدكتورة فاطمة موسى، من جانبها، صعوبة العمل، فمما زاد من هذه الصعوبة هو أن النسخة التي قرأتها كطالبة جامعية.. كانت مليئة بما يزيد عن الخمسة آلاف خطأ مطبعي، وقالت ضاحكة: «قرأتها في السنة الرابعة بفصول الامتياز، بمعاونة أساتذتي، وكنا عندما نجد هذه الأخطاء، ويستغلق علينا فهم النص نقول: هذه حداثة»!».

وتساءلت الدكتورة فاطمة عما إذا كانت ترجمة الدكتور طه محمود طه -في أسلوبها- هي الترجمة المثلى؟ وحول منبع شكوكها هذه، قالت، عدد المفردات التي استخدمها جويس ثلاثين ألف كلمة تقريبًا، وترجمها الدكتور طه بمفردات من عدد مماثل تقريبًا، دون مراعاة لاختلاف قواعد اللغة بين الإنجليزية والعربية. فعندما نترجم من الإنجليزية إلى العربية نجد أن النص العربي أطول دائمًا من الأصل الإنجليزي؛ لأن العربية تمتاز بالشرح والإطناب… ولكنها عادت فأكدت أنه خلال الثلاثة والعشرين عامًا التي قام فيها الدكتور طه بترجمة الرواية، بذل جهدًا خارقًا لالتزام الدقة.. فاستعان بكتب مختلفة؛ منها «مقامات الحريري» مثلًا؛ حتى يورد أسماء الأطعمة التي ذكرها جويس بمرادفات عربية لها.. والأهم من ذلك، حرصه على محاكاة أسلوب الراوي.. الذي اتسم بالنشاط والحيوية في أول النهار، وما شابه من بطء قرب نهاية الرواية في آخر اليوم، وما ما يبدو واضحًا في النص الذي كتبه الدكتور طه… ووصفت عمله بقولها: « إعادة إبداع بطريقة لم أعرف لها سابقة في اللغة العربية».

وبالرغم من تحفظاته على الترجمة، فإن الدكتور ماهر شفيق فريد سجل إعجابه بالدكتور طه محمود طه: «ليس هناك من جرؤ على تناول هذه الرواية كما تناولها الدكتور طه فقد اكتفى مَن حاول (بـ) الوقوف على شواطئها. ورغم ذلك فما أظن أن الدكتور طه يزعم أنه قد أوفى على أعماق بحر هذا العمل»… وفسر وصف «إعادة الخلق» الذي أطلقته الدكتورة «فاطمة» على ترجمة العمل بقوله إنه محاولة العثور على معادل لفظي للأصل، كما في القطعة التي تقول: «سندباد بحري، سندباد البحار، صندباد الصياد، خنذباد الخياط، زندباد الزمار، فندباد الفلاح، رندباد الرقاص»… وحول تحفظاته على العمل، أكد الدكتور ماهر، أنه سيقتصر على الملاحظات الموضوعية فقط؛ مثل تكرار كلمة «تزخر» بدلًا من «تذخر» ويستنفذون -بالذال- بدلًا من يستنفدون: هذه الكلمات تكررت كثيرًا مما يجعلني أشك أنها أخطاء مطبعية. وأخذ الدكتور ماهر على الدكتور طه عدم ترجمته لمقتطفات غير الإنجليزية مع أنه يوردها بلغاتها. والوضع الأمثل -في رأي الدكتور ماهر- هو أن يوردها المترجم بلغاتها وترجمتها إلى العربية في آن واحد. واعترض أيضًا على بعض المفردات التي لم يترجمها أساسًا مع أن معانيها معروفة للجميع مثل «جينيسيس» بدلًا من «سفر التكوين»… وفي نهاية حديثه أكد الدكتور ماهر شفيق فريد أن «أصلح مَن يترجم مقتطفات من جويس هو إدوار الخراط لقدرته على اللعب بالأصوات والألفاظ».

انتهى التقرير.

إذن توقف الدكتور جابر عند الصفحة الأولى، وعلى الرغم من تقدير الدكتورة فاطمة لمجهود طه الذي لم تر له سابقة في اللغة العربية، فإن لديها شكوكًا تتعلق بحجم العمل بينما لم تظهر لها محاولة طه خلق نص عربي موازٍ تمامًا لنص جويس الأصلي. الأمر الذي يبدو قد غاب كذلك عن الدكتور ماهر في ملاحظاته المتعلقة بالمقتطفات غير الإنجليزية في النص الجويسي، فعلى ما يبدو أن طه قد التزم بالنص كما كتبه جويس، وبالتالي كما وضع جويس جملًا وكلمات بالإيطالية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات، تركها أيضًا طه في ترجمته، التزامًا من ناحية برغبة جويس في ظهور أعماله بدون هوامش أو شروحات، واعتمادًا من ناحية أخرى على أنه قد قام بتفسير هذه العبارات في «الموسوعة» التي قد مر عليها وقت انعقاد الندوة أكثر من عشرين عامًا.

وإن كانت ملاحظة الدكتور ماهر كانت تصلح كسؤال لطه، لكن لم يقم أحد بتوجيهه إليه في أيٍّ من الحوارات الصحفية التي أجريت معه وعثرت عليها. ربما كان يمكننا أن نفهم من خلال السؤال الغائب وإجابته التي لم تُطلق شيئًا أكثر تفصيلية عن رؤية الدكتور طه للترجمة ومعضلاتها بشكل عام، وفيما يتعلق بتجربته مع جويس بشكل خاص وكيف كانت توقعاته لاستقبال القارئ العربي لمثل هذه المقتطفات والجمل.

وتأتي إشارة الدكتور ماهر الأخيرة لإدوار الخراط كأصلح مَن يمكنه ترجمة جويس، بالنسبة لي كقارئ للنص/ التقرير بعد فترة طويلة من إنتاجه، بمثابة نسف كامل لكل عمل الدكتور طه عبر سنوات طويلة. المسألة لا تتعلق بأن أحدًا لا يمكنه طرح رأيه حول ترجمة طه، لكن يبدو أمرًا قاسيًا أن يأتي أحدهم بعد سنوات من الجهد ليقول إن فلانًا كان سيصنع هذا العمل بشكل أفضل، وأن يطرح هذا في لقاء عام لا في جلسة خاصة بين أصدقاء.

***

هل هذا ما حدث بالفعل؟ هل انتهت الندوة بعد مقولة الدكتور ماهر؟ هل قال المتحدثون أشياء أخرى؟ هل كان هناك حضور في تلك الندوة؟ هل تم التعليق على أقوال المتحدثين؟ هل اكتفت الصحفية بأقوال الجالسين على المنصة ولم تورد باقي ما حدث؟ هل كتبت ولكن نظرًا لاعتبارات المساحة جرى اختصار/ حذف الباقي؟ هل انصرفت مبكرًا ولم تشهد باقي ما جرى؟ هل جرى شيء أصلًا؟

أسئلة مثل هذه وغيرها تبدو مشروعة، فبالتأكيد لم يحفظ النص/ التقرير كل ما حدث -هل له أن يفعل؟- عادة تستمر الندوات لساعتين على الأقل، وهل يمكن لتقرير صحفي أن يسجل كل ما يحدث خلال ساعتين؟ لا، هناك اعتبارات يجب الأخذ بها.

في إحدى مكالماتي مع أمين المهدي في سياق حديثه حول أن المثقفين لا يقرأون شيئًا ويكتفون بالحديث. ذكر لي أنه حضر ندوة بـ «المجلس الأعلى للثقافة» عن «عوليس»، وأن الدكتور طه لم يحضر تلك الندوة -على الأغلب أمين كان يتحدث عن الندوة نفسها المشار إليها في التقرير فلم أجد ما يشير إلى عقد ندوات أخرى حول عمل الدكتور طه- أمين قال لي إنه هاجم المتحدثين؛ لأنهم لم يقرأوا العمل ولم يفهموا مدى إبداع طه في عمله على جويس، وإن الندوة انتهت بمحاولة الدكتور جابر التعرف عليه! وإن أمين قد أعطاه نسخته الشخصية من «الموسوعة» وعليها إهداء طه له، كي يتعرف عصفور على مجهود طه السابق على ظهور «عوليس»، وكان من المفترض أن يعيد الدكتور جابر النسخة مرة أخرى لأمين، ولكن لم يحدث ذلك، وضاعت نسخة أمين وعليها الإهداء الرقيق -بحسب وصفه- الذي كتبه له الدكتور طه.

المهدي أشار لهذا الأمر أيضًا في حوار ساسة بوست (2015): «جابر عصفور أخذ مني نسخة بإهداء الدكتور طه شخصيًّا لي على أنه يريد أن يكتب عن ﭼـويس. لم يكتب وللأسف لم يُعد لي النسخة حتى الآن، رغم أنّي قمتُ بتوسيط أُناس من ضمنهم حلمي النمنم (كاتب ومؤرخ، تولى وزارة الثقافة في الفترة ما بين 2015- 2018) هي نسخة شخصيَّة عليها إهداء الدكتور طه، مسألة غريبة جدًّا أن يحتفظ بها، وعندما كنت أطلبها منه يقول: «أصل بنتي، أصلها في شقَّة ثانية». أنا لا أفهم كيف لمثقف أن يفعل شيئًا كهذا! وعطَّل لنا عملية مراجعة الموسوعة؛ لأنها كانت النسخة الكاملة، والباقي اللي عندنا «قصاقيص»، أوقعنا في عذابات».

هل حدث هذا بالفعل؟ هل يمكن الوثوق في رواية أمين؟ هل يمكن الوثوق في روايتي أنا نفسي عن أمين؟ هل كان من المفترض أن يضم التقرير الصحفي ما قاله أمين؟ لا يمكن الإجابة عن أيٍّ من تلك الأسئلة، ربما تفتح محاولة تصور إجابة الباب لسيناريوهات خيالية لما يمكن أن يكون قد حدث.

ولكني أفكر.. هل بالفعل لم يعرف الدكتور جابر بأمر «موسوعة جيمس جويس» الصادرة قبل عشرين عامًا؟ وأتذكر أن عصفور عمل بجامعة الكويت في الفترة ما بين 1983 و 1988، وفي مدينة صغيرة كالكويت ساعتها وبها جامعة واحدة، فمن الأكيد أن عصفور قابل الدكتور طه الذي سبقه إلى هناك بخمسة عشر عامًا، وعاد معه في العام نفسه 1988. هل اختلفا هناك؟ هل لم يستريحا لبعضهما البعض؟ هل فعل طه ما استوجب إهمال أو عدم اهتمام عصفور به وبأعماله؟

ربما!

ما الذي يمكن فعله بهذه الـ«ربما»؟

هل فتح الباب للتصورات الخيالية له معنى لاستكمال ما يبدو أنه قد حدث؟ ولكن «ما حدث» من وجهة نظر مَن؟ من المفترض أن الأمر هنا لا يتعلق بحبكة روائية خيالية تحتاج لملء بعض الفجوات بين الأحداث.. بل بتتبع أحداث واقعية حدثت بالفعل، أحاول استيعاب ترتيبها وجلاء الغامض منها أو غير المعروف؛ كي يمكن فهم المشهد بأكمله وكيف آلت الأمور إلى ما آلت إليه..

أم هل الأمر ليس هكذا بالفعل؟

أنا أصنع سردية ما. أقف فيها في موقع معين أرى من خلاله أشياء ولا أرى أخرى، وأريد أن أجذب الانتباه لما أراه، وحتى ما أضعه هنا من «وثائق» هي من أجل تدعيم الرواية التي أصنعها، ولسد الشقوق والفجوات في حكايتي التي لا أستطيع تحديد مدى قربها من «واقع» ما حدث.

لا أعرف..