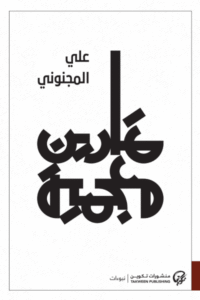

في «تمارين معجمية»، يتأمل علي المجنوني الكلمات، لا بحسب إنتمائها إلى لغة بعينها، ولكن كيف نراها وما تحمل من معانٍ، يمضي من أول الكتاب إلى آخرة في رحلة سلسة وخفيفة بين الكلمات في المعاجم، ناظرًا إليها بعين حكيمة.

وحشة الكلمة في المعجم

الكلمة التي من شدة ما أُلِفت لم يعد يبحث عنها في المعجم باحثٌ تكاد تميز من الوحشة. يُبليها شعور القبر الوحيد الذي تقطّعت دونه حبال الوصل في مقبرة عامرة بالزوار. ولهذا لا تفتأ تبذل جهدًا جهيدًا في سبيل ألاّ تقفزها الأعين والأصابع والأذهان، وتدبّر حِيلًا ومكائد شتى في هذا السبيل، ولكن لا إلى ثمرة. تأكلها الوحشة مثلما تأكل عزباء أجدر بنفسها وأنأى من أن تتزوج، فتغدو وكأنما هي الوحشة ذاتها. الكلمة ليس لأمر وحشتها علاقةٌ بحروفها أو صوتها، إنما هو معناها، إذْ هي مصابة بلعنةِ أن تكون مألوفةَ المعنى. أن تُجهل كلمةٌ مرصوفة في معجم خيرٌ حقاً من أن تُعرف. أن تموت أجدى من أن تحيا معروفة بحيث لا يتعثر على بابها –وإنْ صدفةً – طالبُ معنى. الكلمة التي تأكلها الوحشة في المعجم لها قاموس مقتضب جدًا وحاد لا يثلم، فيه الألفة مرادف تام للوحشة.

الكلمة التي تطلق الإنذارات

لو طالب بتعويضات مقابل استباحة سمعته في كل مرة لتقاضى من الأموال ما سيُدخله قائمةً واحدة على الأقل من قوائم الأثرياء التي تعدّها المجلات، لكن لو لا تعمّر غيرَ بيوتٍ من الخيال. كلما مرّ فيها من أمام جهاز فحص أمني أو من تحته، إنْ في المطارات وإنْ في الدوائر الرسمية وإنْ في المكتبات العامة أو المتاجر الكبرى، حانت فرصةٌ مؤاتيةٌ لاكتشاف الكلمة. سرعان ما تنطلق أجهزة الإنذار بحماسةٍ مصنعيةٍ، فتشنّف المسدساتُ آذانها وتشدّ الهِراواتُ سواعدها، وينتشر في الناس فزعٌ مُعْدٍ يتبدّى في عيونٍ جافلةٍ وحناجرَ تزدرد هواءها ورؤوسٍ تحاول أن تتذكر أين رأت لافتة مخرج الطوارئ آخر مرة.

لكن الحرس، إذ يهبّون إليه مستنفرين، يبدؤون تنقيبهم المستعجل من كتفيه متجهين إلى الأسفل. يبحثون فيما تحت الإبطين ثم نزولًا إلى الشاكلتين فما بين الفخذين –مَن ذا الذي سيدسّ كلمةً هناك؟– حتى القدمين. وقد يعودون في التنقيب صعودًا، لكنهم ينتهون إلى حيث ما بدؤوا به، فينفضون أيديهم ويُليحون كاشفات المعادن وينهرون كلابهم العنيدة.

لولا أن الرجلَ يخشى في كل مرة ينتهي فيها التفتيش الخائب أنهم سيفتشون قحفَ جمجمتِه فعلًا لو قالها، لقال مقرّرًا كمن يرشو محقّقًا بالمعلومة التي سترشده إلى مرتكب الجريمة الحقيقي: «لا بدّ أنه رأسي.» بَيْدَ أن هناك سببًا آخر. إنه لا يعلم حقًا عن كلمةٍ عالقةٍ في الرأس مثل ورمٍ مُسْبِتٍ لن تسنح فرصةُ رصده أبدًا، كلمة تعبر الحدود ونقاط التفتيش والحواجز وأجهزة الإنذار وهرش الكلاب البوليسية من دون أن تُكتشف. وستظل هذه الكلمة مسؤولة عن الدقائق التي يعيشها لصًّا مُختطِفًا في المباني والساعات التي يعيشها إرهابيًّا في المطارات، قبل أن يُلقى باللائمة على استقلال الأجهزة في رأيها، وهو تعبير آخر عن بعض الخزي الذي يلازمُ عادةً خيباتِ أملِ الصانع في المصنوع.

الكلمة التي لا يروق لها معناها

الكلمة التي لا يروق لها معناها كانت كذلك منذ البداية، لكنها اعتنقت إيمانًا أحمق اسمه الفرصة، وأيّ إيمانٍ لا يخلو من حماقة؟ لم يكن بوسع منطقها ولا عاطفتها أن يعطفاها على المعنى الغريب عليها غرابة الصوف على ظهر ذئب. بمرور الوقت شكّت الكلمة التي لا يروق لها معناها (شكّت، لأن الكلمة بدأت تتخلى عن الإيمان)، شكّت أن الإنسان عندما جلس تحت شجرته في يوم غير ذي ريح وبسط بين يديه قصاصات الكلمات والمعاني وغراءً استحلبه من لحاء الشجرة، أخطأ في إلصاقها بمعناها. بناء على هذا التصور، ما هي ومعناها إلا خلقٌ أعمى. وبناء على هذا التصور أيضًا، ألفت أمامها خيارين (والخيارات خدعة قدرية سخيفة)؛ فإما أن تختفي هي وإما أن يختفي معناها. وهكذا فكرت فعليًا بوضع خطط لانسحاب أحدهما تدريجيًا من صفحات الجرائد والمجلات وشاشات التلفزيون وألسن الناس. بيد أنها واجهت معضلة وجودية صمّاء، إذ إن اختفاءها سيبتره عجزُ الإنسان عن أن يستبدل بالمختفية غيرها أو يأتي بمثلها. كيف بالله سيعبّر المستأجر عن وعده بأن يدفع الإيجار حالما يجد المال؟ بالطبع سيستعيد مستنجدًا -وقبل أن يجف حلقه- تلك الكلمة الفارّة وهو واقف أمام ربّه الأرضي الذي يزوره كل شهر. كما أن اختفاء معناها سيؤدي بلا شك (شك؟) إلى مشكلة مشابهة. كيف بالله سيفهم بائع التذاكر الكلمة منزوعة المعنى حين يقولها الموظف العجول صباحًا؟ بالطبع سيكون رأسه أجوف مثلما كان رأس أبيه وجدّه وسيحار أمام كلمة بلا معنى، وستفوت الموظفَ العجولَ الرحلةُ ثم سيفقد وظيفته وستهجره حسناؤه. هكذا، ولأن القناعة ليست شرطًا للوجود، لا تزال الكلمة كذلك، منذ أن ألصقها الإنسان بمعنى لا يروق لها.

أكثر الألفاظ بذاءة

يتّسق صعودُها العالمي السريع، تطورُها البرقيّ والمفزع من صوتٍ آليّ يمكن رسمه هكذا «طووط» إلى كلمة بذيئة، مع عِظَم المهمة التي أوجدت من أجلها. فبينما أمسى كل شيء يتكشّف أمام الجميع، كان لا بدّ من أن تتحمل وزرَ هذا الانفلات كلمة واحدة. كلمة تحفظ ماء الوجه وتحول دون الحياء العام أن يُمسّ أو يُخدش. هكذا جيء بالكلمة، بعد أن لم تغدُ صوتًا فحسب، لتنوب عمّا ينبو من ألفاظ، من سائر اللغات واللهجات، معترضةً باستمامةٍ كل قذعٍ أو فحشٍ أو عريٍ كلاميّ كما الصاروخ. وأخذت تعبّر عن وجودها بكفاءة منقطعة النظير، مثل مرشِّحٍ أو طامسٍ في يد السلطة التي لا تعرف غير المراقبة والعقاب. طووط وينتهي الأمر، تُصان البراءة والحشمة ويسود النقاء فيطمئن الوالدون والمربّون. سرعان ما هضمت الكلمةُ كل البذاءات في العالم، ولم يتنبّه أحدٌ إلى أنها، وهي في حراستها الحياءَ أن يُخدش، قد غدت أكثر الألفاظ في عالمنا بذاءة.

الكلمة التي أضاعت مرادفها

الكلمة التي أضاعت مرادفها فجأة شعرت بالعزلة، كما يشعر نهدٌ بُتِر أخوه المعتلّ فوجد نفسه أعزلَ في العراء. بالطبع عنى لها الأمر أن تكون حاضرة على الدوام، إذ لم تعد بجانبها صنوُها التي كانت تتناوب وإياها الحضور. ستصبح الألسن ملحاحة في طلبها الضِعف، وهذا أبعد من احتمالها نظرًا لضعف لياقتها. ستقوم منذ اليوم على حراسة المعنى وحدها، المعنى الذي هو لعنة الكلمات الأبدية. يا لثقله! ثمّ —لحظة، فكرت الكلمة— ستشعر مرادفها التي أضاعتها بالشعور نفسه: العزلة المفاجئة وانعدام اللياقة في مواجهة حِمل معنى ثقيل. وستخال لهذا السبب أنها هي التي أضاعت مرادفها، وليس العكس. لكن —لحظة، فكرت الكلمة— كيف لا ينقسم المعنى بانفصال الكلمتين المترادفتين؟ كيف تنفصلان وتظل كل كلمة تنوء بحمل المعنى تامًّا غير منقوص؟ يا لسطوته! في ظل شعورها بمحنتها الهائلة قدّرت الكلمة حجم الوحشة التي يتركها إضاعة مرادف ثم لعنت المعنى.

مرادف المرادف

بداعي التسلية أجرى أحدهم تمرينًا بسيطًا فانتهى إلى هذا الاستنتاج المخيّب: الكلمة المترادفة أكبر كذبة اختُلقت بخصوص اللغة. بدأ بأنْ وضع في ميدانٍ متخيّلٍ كلمةً ثم أتى بمرادفها. كان لديه، إذ همّ باتخاذ الخطوة التالية، توقّعٌ واحدٌ متجذرٌ في منطقٍ بسيطٍ، وهو أن يُعيده المرادفُ إلى مرادفِِه الذي هو الكلمة نقطةُ الانطلاق. وهذا ما لم يحدث على الإطلاق، إذ لمّا جاء بمرادف المرادف، ما ظنّه أقرب الكلمات إليه معنى، لم يجد سوى أنه ابتعد عن كلمته الأولى مرتين، وأنّ الترادفَ ابتعادٌ لا اقتراب.

حلّ محلّ التسلية ما يمكن أن يُحسب عنادًا أو يُحسب انقيادًا. راح المتسلّي يأتي بمرادفٍ للمرادفِ الأخير، ثم مرادفٍ آخر لمرادفِ المرادف، وهكذا، حيث تشابهت الخطوات المتعاقبة في لعبته الطويلة التي تشبه لعبة الهاتف المتعطل، حين يستهلّ أول خطأ في نقل كلمةٍ أو عبارةٍ بين الأفواه والآذان سلسلةً من الانهيارات المعنوية (نسبة إلى المعنى). أمّا في لعبته فقد حدث هذا الخطأ منذ أول خطوة. والأرجح أن المتسلّي، إمّا استمرّ في هذه العمليّة اللغوية، لن يعود إلى الكلمة الأولى قطّ. وحتى إن عاد فستكون عودته من بوابة مرادفٍ أبعد ما يكون عن أول مرادف انطلق منه، وسيكون قد أكمل حينها دائرة عجيبة من القفزات المعنوية الجامحة التي لا يمكن التنبؤ باتجاهاتها ومقاديرها.

الكلمة التي على طرف اللسان

الكلمة التي زعم المتحدث أنها عالقةٌ على طرف لسانه، مثل بقيةٍ من مذاقٍ حاذقٍ قريب العهد، ثم راح ينقّب في التراب بغُصينٍ كان يحمله، غادرت مكانها المزعوم إلى الأبد. بذل جهدًا في تذكّرها أولًا، مثلما يُتذكر نقشٌ عتيقٌ مندرس. توهّم، ولعله كان محقًّا في توهّمه، أنه يتذكر أحرف من الكلمة العازبة عن طابور الكلام، ويسمع في أذنه الداخلية نتفًا من أصوات حروفها، من دون ترتيب طبعًا، كما أنه يتذكر كلمات أخرى تُسجَع معها، ولكن جهده لم يكن كافيًا لثني الكلمة عن قرارها.

ربما حدس الرجل بعد قليل من الوقت أن الكلمة المنشودة لن تطاوعه في المجيء بسهولة، أو أنها تقود عصيانًا صغيرًا سرعان ما تنطفئ حماستُه، ولذا استمرّ مكابرًا. خالَ أنه يستردها من بئر النسيان دانية القعر، لكنه كلما ألقى فيها أرشِيَتَه عادت خائبة. رويدًا رويدًا أخذ يحسّ بالإحراج من الدنوّ اللصيق لضالّته، فجعل يذكّر مَن حوله، وهم لم يكونوا في الحقيقة آسين أو حتى آبهين لورطته (في نهاية الأمر لن يحزنوا على ما لا يعرفون)، جعل يذكّرهم بأنه يعرف الكلمة حقًّا، وبأنه سيفلح لا محالةَ في تذكّرها وشيكًا، قبل أن تنقضي الحكاية أو قبل أن تنفضّ الجلسة على الأقل، وما هي إلا مسألة وقتٍ وستعود، ربما مع بعض النشوة الإضافية، إلى لسانه مثلما يعود صقرٌ إلى صقّاره.

ولكن الكلمة ليست حرونًا فحسب كما ظنّ. ما لم يكن يعرفه قطّ أنه لن يستخدم تلك الكلمة الشاردة بعد اليوم. لن يدرك أنها من أشياء نُسلّم، لأننا نحن مَن صَنَعَها، أنها مطواعة، لكنّ لها أذهانها الخاصة، مثل طابعات المكاتب وعربات التسوق، وغيرها من الأشياء التي لا تتورّع من التصرّف بطريقتها الخاصة في أية لحظة.

لم تكن الكلمة متعلقة على حافة لسانه. كم من النرجسية في اعتقاد امرئٍ أنّ كلمةً تتشبث بشفا لسانه كما لو أنها تخشى السقوط في هاوية! لقد كانت الشكلَ الغائبَ لمفهومٍ حاضر. كانت انطباقَ التذكّرِ على النسيانِ، والرغبةِِ على التمنّعِ معًا. إنها شريط منعتق في الريح، حمامة منفلتة من قيود الذاكرة والتذكر تخفق الآن بعيدًا فوق مدن جديدة فتنعكس على جناحيها البيضاوين أشعة طازجة، وليس لأحد أن يستعيدها سوى في المخيّلة.

الكلمة التي تزيد الطين بلّة

لا تقرّب الكلمة —حين تقال— المتحدثَ من المستمع كما يُتوقّع، ولا تحلّ المشكلة القائمة أبدًا، وفي الغالب لا تزيد الطين إلا بلّة. إنّ احتياجَ المتحدث إليها لهو أوضحُ الأشياء دلالةً على عجز اللغة وعلى وجود فجوةٍ أصيلة بين الكلمات والمعنى، فجوةٍ مسؤولةٍ عن الشجارات والكوارث الاجتماعية المصغرة والعمليات البنكية غير المقصودة والزّجّ بالناس في السجون.

إنْ كان المتكلم يعني ما ذكره بعد الكلمة المستدرِكة فلمَ لا يقوله منذ البداية؟ ثم ماذا عسى السامع أن يفعل بما سمع قبل كلمة «أعني»؟ يزداد الأمر سوأً حين تكون الكلمة بصيغة الضمير الغائب. مَن يكون ذا الكائنُ الُمُلغز الذي يعني؟ أيكون ربًّا متخيلًا للّغة والكلمات يُستعان به فلا يعين، ونحن إنما نتكلم نيابة عنه، فيُخفق ونخفق. ليست هذه سوى بضعة أسئلة توضّح الورطة الناجمة عن محاولة امرئٍ التحدثَ مباشرةً عمّا يعني. وهي ورطة تضيف بسببها الكلمةُ إلى المتحدث، وإلى الحديث، طبقةً ثخينةً من الإحساس بالفشل والذنب تشبه ما يحدث حين محاولةِ استعادةِ الحجر المقذوف في البِركة.

الكلمة التي تسبّب الشجارات

تسبب الكلمةُ الشجاراتِ بين المرء وصديقه أو شريكه وبين الرئيس ومرؤوسه وبين الزوج وزوجه. ليس الحديث عن الإهانات والشتائم والاتهامات. كلّا، فهذه الفصائل من الكلمات يسهل التعامل معها مثلما يسهل التعامل مع النهار. كما أنّ الهجوم عليها يسهل بقدر ما يسهل الدفاع عنها. الحديث عن فصيلة أخرى. ثمة كلمةٌ تندسّ في الكلام مثل فيروسٍ متنكّرٍ يكاد يستحيل كشفه وتُشعل بصمتٍ وخفيةٍ فتيلَ شجار لا يُرجى إخماده. إنها مثل ملحٍ زائدٍ في الحساء. خطأ عصيّ على التبرير والإصلاح. ولأن الكلمة كذلك لا يمكن تمييزها ولا وضع الإصبع عليها، ولو فُحِص الحديث باستخدام الأشعة السينية لتملصت الكلمة من مسؤوليتها وما بدت سوى عنصرٍ حميدٍ في جسد الحديث. دائمًا ما هنالك كلمة تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية المخاتلة، مسؤولية توتير الحديث وتسبيب الشجار. وستستمر الشجارات ما دامت هناك كلمة من هذا النوع، كلمة قادرة على الاحتفاظ بالسر وإخفاء نفسها كصندوق أسود لطائرة منكوبة في قلب المحيط.

الكلمة التي دائمًا ما تُستخدم في غير موضعها

لم تُخلق لمثل هذه الإهانة. في دليل المستخدم، والذي رماه الإنسان القديم في جوف نار هزيلة من دون أن يتصفحه، كانت التعليمات التي تخصّ الكلمة. بلغات عدة، مترجمة ترجمة رديئة، ومرفقة بصور توضيحية. لكن الإنسان القديم شبّ بها نارًا شوى عليها ظبيَه. منذ تلك الحادثة والكلمة وحدها تعرف موضعها. قبل كلمة وبعد كلمة. كما يعرف الناب مكانه من عظمة الفكّ. لكنها معرفة ورّثت ندما. فحالما انتهى الرجل من ازدراد عشائه أدرك أنه لا يعرف أين يستخدم الكلمة. استخدمها لتخليل أسنانه فلم ينجح، واستخدمها لنقش الشوك من قدمه فلم يفلح، واستخدمها لرتق حذائه فلم ينجح، فلم يفلح، فلم ينجح، وهلمّ جرّا. محنة الكلمة التي استُخدمت للأبد في غير موضعها ليست في الاستخدام الخاطئ، ولكنْ في أنها لا تصيد الظباء ولا تعرف النشوة التي يمنحها صيد ظبي، وحين أقنعت نفسها بعد لأيٍ بتقديم تنازلات في هذا الصدد، لم يعد الرجل قادرًا على صيد ظبي.