Dans Frankenstein's Mirrors, Abbas Baydoun présente une collection de vignettes autobiographiques qui reflètent - et réfléchissent sur - des moments à la fois dans et hors du temps. Chaque chapitre capture une expérience, aussi fugace soit-elle, alors qu'elle se répercute sur la vie de l'auteur de manière souvent inattendue. Bien qu'ils soient autonomes, les chapitres fonctionnent ensemble pour former un tout plus parfait, pour élucider des relations anonymes et pour dresser le portrait non seulement d'un homme en particulier, mais aussi de la subjectivité qu'il en vient à représenter.

Nous entrons dans "Gloutonnerie" au moment où le narrateur se trouve réveillé et couvert de sueurs froides. Nous ne savons pas pourquoi, seulement pourquoi pas : ce n'était pas la chaleur et ce n'était pas un rêve. L'état d'incertitude du premier paragraphe semble mettre en place un arc narratif traditionnel. En effet, on dit ensuite que l'histoire commence par une boîte de chocolats. Pourtant, ce qui suit n'est pas une histoire au sens traditionnel du terme, mais plutôt un flux discursif se frayant un chemin dans un canyon de détails sensuels. L'attention que Baydoun porte aux moindres choses frise l'excès, tandis que son absence d'exposition nous demande d'accepter son monde comme une évidence. Qui est cette Dunya dont les chocolats promettent au narrateur ce que d'autres recherchent dans les livres ? Là encore, nous ne le savons pas. Mais dès le début, nous sommes immergés dans un monde uniquement matériel, qui, comme l'homonyme de Dunya, comble le fossé entre l'expérience humaine et l'ineffabilité spirituelle, l'imagination et l'inspiration. Un monde qui évoque l'amertume, l'excitation, et bien sûr la gourmandise.

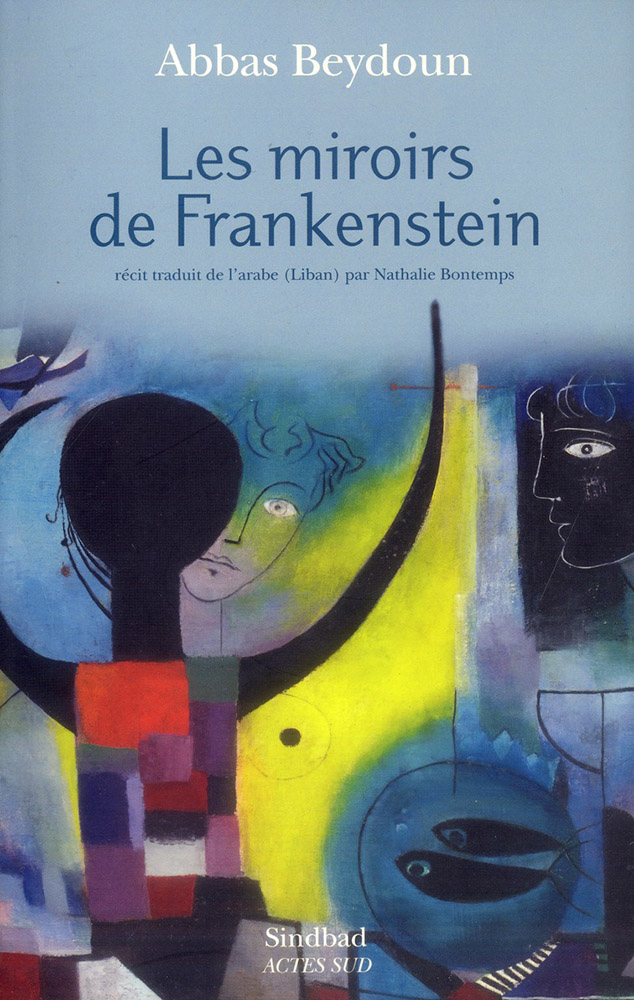

Abbas Baydoun

Traduit par de le site arabe par Lily Sadowsky

Je me suis réveillé, le front couvert d'une sueur froide. Ma couverture était légère, et j'avais peur qu'elle ne soit pas assez chaude. Je l'avais enroulée autour de mon corps pour me protéger du froid de la nuit, mais je m'étais assoupie devant la télévision et je n'avais pas pu rassembler l'énergie nécessaire pour me lever et en prendre une autre. Toute la nuit, j'avais eu la drôle d'impression de ne pas être couverte, et pourtant j'étais là, réveillée, la tête humide de sueur froide s'échappant encore de mes pores. Chaque fois que je l'essuyais avec la manche de mon pyjama, elle coulait à nouveau. Était-ce à cause d'un rêve ? La pensée m'a traversé l'esprit, mais je ne me souvenais pas d'avoir rêvé et je ne me souvenais pas d'avoir oublié un rêve. En fait, mes rêves avaient diminué récemment. Était-ce à cause de ma mémoire qui s'effaçait ? Cette pensée m'a également traversé l'esprit. Je me suis réveillé avec un sentiment amer, presque funèbre. Une idée s'était installée entre mes dents et dans ma gorge : la vie commence comme une perte et ressemble dès le départ à la mort. Je me suis aussi réveillé avec une érection raide, sans désir, alors que je suis encore jeune et plein de promesses.

L'intérieur de ma tête était recouvert de dépôts de pensées qui s'accumulaient au fur et à mesure que je barattais. Je ne savais pas par où commencer. Je sentais que mon pénis engorgé n'apporterait pas de bonnes nouvelles, qu'il était la trace d'un mauvais rêve - un rêve qui s'était presque complètement évaporé de mon esprit, un rêve qui n'avait laissé derrière lui que de l'amertume. J'ai essayé de le plier dans ma main, de battre et de briser sa tumescence. Et en fait, j'ai réussi. Mais seulement pour un moment avant qu'il ne soit à nouveau debout. Puis je me suis souvenu des trois pensées sans rapport dans ma tête : l'amertume, l'érection, et le murmure de la gourmandise. J'ai joué avec moi-même, imaginant que je me trouvais devant trois options et que je devais choisir. J'ai écarté la première et la deuxième, décidant de me réfugier dans la troisième, à tout le moins comme un exercice pour me débarrasser de ma déprime matinale.

L'histoire commence donc par une boîte de chocolats que Dunya m'avait offerte après que j'ai acheté les trois livres qu'elle avait demandés. Des chocolats de Noël. Des orbes aux couleurs vives dans une boîte transparente. Je n'aime pas voir les aliments à travers leur emballage. Enfin, je n'aime pas les voir emballés dans du plastique. Le plastique, ça va pour les outils, même pour les vêtements. Les brosses à dents, par exemple, ou les pommeaux de douche ou les chemises.

Ils ont l'air chers dans ce boîtier transparent, plus beaux que leurs fonctions ne le laisseraient supposer. C'est une valeur ajoutée, avant que nous ne les extrayions de ces arrangements attrayants pour les transformer en déchets. Les aliments qui circuleront bientôt dans notre corps doivent être traités comme notre corps lui-même : protégés et préservés, gardés et couverts. Il vaut mieux qu'ils soient conservés dans des boîtes, où ils peuvent attendre que nous partagions avec eux le lien secret de notre corps. Le spectacle permanent, sous le regard de tous, les rend communs. Et cela nous fait sentir que nos yeux les ont avilis.

Ils ont l'air chers dans ce boîtier transparent, plus beaux que leurs fonctions ne le laisseraient supposer. C'est une valeur ajoutée, avant que nous ne les extrayions de ces arrangements attrayants pour les transformer en déchets. Les aliments qui circuleront bientôt dans notre corps doivent être traités comme notre corps lui-même : protégés et préservés, gardés et couverts. Il vaut mieux qu'ils soient conservés dans des boîtes, où ils peuvent attendre que nous partagions avec eux le lien secret de notre corps. Le spectacle permanent, sous le regard de tous, les rend communs. Et cela nous fait sentir que nos yeux les ont avilis.

Les chocolats dans la boîte étaient ronds. Je n'aime pas non plus quand les chocolats sont ronds. Je les imagine carrés ou rectangulaires, mais ronds - non. Je n'aime pas les boulettes de viande ou les glaces rondes. Elles sont trop parfaites, trop entières pour être mises en bouche. Elles nous font engloutir au lieu de ronger. On commence par les briser comme des portes qui se dressent sur notre chemin.

La boîte que Dunya m'a donnée était pour Noël, et Noël était proche. Mais je n'ai pas attendu. J'ai ouvert la boîte, pris un des chocolats et l'ai placé entre mes dents pour le goûter. Je n'ai pas senti qu'il se brisait. Dès qu'il a rencontré ma salive, le chocolat a facilement cédé, sa peau fondant au contact de ma langue. Je n'ai exercé aucune pression. J'ai simplement senti sa forme sphérique, et il s'est effondré tout seul. J'ai entendu l'intérieur fin et perméable se briser dans ma bouche. Bien sûr, je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles. Ce n'était pas, par essence, un son. Cela s'est plutôt produit dans l'intégralité de mon être. Je pouvais aussi voir - avec autre chose que mes yeux - ce corps perméable qui venait de se désintégrer. L'arôme s'est envolé comme s'il avait été libéré, mais sa délicatesse et la rapidité de sa disparition l'ont fait passer pour un produit de l'imagination. L'orbe s'était dissous immédiatement, mais j'avais pénétré à l'intérieur, jaillissant et pâteux, qui était, semblait-il, la vérité même du chocolat. Sa saveur était concentrée, s'approfondissant et s'épaississant à chaque mouvement de ma langue. Finalement, je suis tombé sur une amande solide. C'était le noyau, que je reconnaissais dans le silence et la splendeur de la connaissance. La langue n'était plus le seul messager capable d'entendre, de voir et de sentir pour moi. Ma dent avait touché l'os de l'amande, et il y a un certain plaisir à ce que l'os rencontre l'os. C'est un de mes plaisirs d'anticiper le plaisir. Je ne supporte pas le rythme de la plupart des choses. Pour trouver de la joie dans une chanson, je me précipite vers sa fin. Je laisse rarement les choses se dérouler. J'attends un plaisir qui n'évoque pas la durée. Le temps persiste, toujours plus fort, et ma perception de celui-ci est écrasante. Mais une mélodie apparemment sans vitesse ni portée peut surgir en un seul instant, une mélodie qui n'est pas captive du temps mais qui est elle-même captivante. C'est ainsi que je prends plaisir à manger. Rapidement. Sans s'accrocher indéfiniment à la saveur, sans la transformer au fil du temps. Je me contente de la première bouchée, je pousse ensuite le morceau dans mon estomac.

Parfois, je parviens progressivement au goût véritable, qui devient plus fort et plus profond à chaque bouchée. C'est alors que je perds le contrôle. C'est alors que je ne peux pas m'arrêter.

Dans la boîte de Dunya, il y avait trois couleurs, dix chocolats chacune, alignées en six rangées. Je voulais en goûter un de chaque et laisser le reste pour Noël, comme Dunya l'avait prévu. Mais j'ai perdu le contrôle. Le moment critique est arrivé lorsque j'ai hésité, que j'ai considéré le morceau suivant et que j'ai senti que je ne pourrais pas m'en priver. Pourtant, je savais que je devais attendre. Mais c'était comme si on me forçait à continuer - un plaisir ponctué d'une légère tristesse. Je me souviens du caramel de la jeunesse. Il était dur, alors je devais commencer par goûter sa surface, la décaper avec ma langue encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne plus rugueuse, plus perméable, ressemblant à une langue elle-même. Ensuite, je pouvais commencer à l'assouplir et à la tremper jusqu'à ce que son goût devienne plus fort. Ce fut un travail long et analytique, au cours duquel les éléments du lait et du chocolat ont été mis au jour. Le goût ne changeait pas mais s'épaississait de plus en plus pour finalement arriver à son essence. Les chocolats de Dunya étaient encore plus délicieux. La solidité, la finesse, le jaillissement, l'un après l'autre, en un seul instant atomique, s'aiguisant puis disparaissant dans le sang et l'imagination.

A l'adolescence, j'ai essayé de me tenir à l'écart des sucreries. Je m'en suis sevré très tôt, incapable de supporter ces choses qui me rappelaient mon enfance ou me ramenaient, d'une manière ou d'une autre, au sein de ma mère. L'union du lait et des sucreries se fait souvent précisément dans le chocolat, et dans ma jeunesse, je me suis abstenu de tout ce qui contenait du lait. Lorsque j'attendais le confiseur à l'embouchure de la ruelle, que j'aspirais le nectar sucré des bâtonnets de glace et que je rêvais de deux bocaux pleins de Leblebi sucrés, ces pois chiches confits, les sucreries étaient l'enfance même...

Ma mélancolie était le premier signe de ma maturité. Plus j'y plongeais tête baissée, plus il me semblait que je devenais adulte : c'est alors qu'on est suffisamment coupé du lait maternel, même si on en est moins heureux. La virilité semble solitaire. Vraiment solitaire. Ses désirs, qui ont peur d'eux-mêmes, restent assoiffés et agités comme des plantes du désert. Rien n'est comparable au plaisir total de sucer du sucre d'orge ou de manger une portion de Leblebi sucré. Il semble alors qu'il n'y ait pas de meilleure échappatoire à la dépression que de noyer notre ouïe, notre vue et notre appétit dans une assiette de sucreries. Mais les rechutes ont des répercussions, et dès qu'on recommence, on ne peut plus s'arrêter.

Mais pourquoi des sucreries et seulement des sucreries ? Chaque fois que je contemple un plat, je trouve la vraie perfection.

L'invention d'un repas, n'importe quel repas, doit être une inspiration, mais une inspiration qui ne se trompe jamais. Chaque fois, comme par instinct, nous découvrons quelque chose de juste - et de prouvé. Chaque jour, en fait, apporte une nouvelle preuve. Comment ont-ils pensé à faire frire de la coriandre avec de l'ail ? Une telle découverte n'est certainement pas moins importante que la découverte de la force gravitationnelle de la Terre. Notre monde a changé depuis lors. Le déjeuner est devenu quelque chose d'autre. Comment ont-ils pensé à mélanger de l'huile avec de l'ail et du tahini ? L'imagination seule ne suffit sûrement pas. L'inspiration doit être impliquée : une lumière projetée dans le cœur. Ceux qui cherchent des miracles, des preuves de l'existence de Dieu, ont intérêt à chercher dans ce domaine. Les gens peuvent construire d'innombrables arguments, tous sujets à débat, mais qui peut nier un oignon avec ses nombreuses couches et son arôme épais ? Qui peut nier le témoignage d'un morceau de fromage ? Les ingrédients se nourrissent les uns des autres, mais il faut un grand instinct pour le savoir. Les apôtres du magnétisme spirituel ne trouveront pas de meilleures preuves. Tout d'abord, il faudrait qu'ils soient médiums. Il faut beaucoup de discernement pour voir qu'une plante en Asie se languit d'une autre en Alaska et que l'univers est en fait un champ magnétique géant. Nous ne le découvrons que maintenant. Nous avons passé des siècles dans ce monde, mais il ne fait que commencer. On ne sait pas ce qui va se passer avec les progrès que nous faisons. Peut-être que les éléments s'uniront à un seul pôle ou peut-être dans un grand réseau. Dans tous les cas, le monde prendra sa véritable forme. Une religion pourrait commencer dans la cuisine.

Je me souviens qu'un ami m'a dit, il y a près de trente-cinq ans, que la graisse est ce qui donne du goût à la nourriture. Il devait penser à la nourriture comme nous pensons à Dieu. Il devait chercher un moteur principal et l'avoir trouvé : La graisse est le créateur du goût. Cela pourrait être une cause première, une potentialité avec laquelle on pourrait prouver quelque chose de plus grand. A l'époque, je pensais qu'il avait raison. Il doit y avoir un principe unique qui régit cette vaste quantité de saveurs. Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi en cette idée. Nous pourrions contempler le gras sans aller au restaurant. Alors - et qui sait, je ne suis pas un expert - ne pourrions-nous pas produire une saveur forte sans aucune graisse ? Pourtant, comme cet ami, nous pouvons nous égarer parmi les goûts. Il n'existe aucun autre réseau de ce type, si ce n'est celui des émotions. Nous avons beaucoup réfléchi aux sentiments, mais nous n'avons pas fait de même avec les aliments. En arabe, et peut-être en français, il n'existe pas un seul mot pour décrire le plaisir alimentaire. Il y en a plus d'un pour le plaisir sexuel, mais alimentaire, non. Nous disons simplement que la nourriture est bonne ou agréable. Être bon et être agréable, c'est courant. Il n'y a pas de mot spécial pour désigner le plaisir que procure une aubergine assaisonnée d'ail et de citron ou un morceau de foie trempé dans du jus de grenade.

La langue est incapable d'être tout, du moins je le pense. Il lui manque tellement plus. Il passe à côté de l'essence de notre existence. Le sexe, lui aussi, est le plus souvent muet. Comment le langage peut-il être notre histoire ? Tant que nous continuerons à vivre la plupart de nos vies en dehors des mots, ne pourrions-nous pas nous considérer comme essentiellement muets ? Nous parlons quand nous ne ressentons pas, et nous ressentons quand nous ne parlons pas. La distance entre le goût d'un raisin et celui d'une mangue est grande, mais chacun est un miracle par rapport à l'autre. Comment exprimer cela ? Je suppose que cela nous dépasse. Une tasse de thé l'après-midi n'a rien de superflu, mais nous la traitons avec beaucoup moins de gravité que la lecture du journal le matin. Mais lire le journal n'est pas agréable à cause des informations qu'il contient mais à cause d'autre chose, quelque chose de tout à fait semblable à une tasse de thé. Il faut encore analyser la question pour vraiment commencer.