Ahora somos un imperio y, cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras tú estudias esa realidad -judicialmente, como quieras-, nosotros volveremos a actuar, creando otras realidades nuevas, que tú también podrás estudiar, y así es como se arreglarán las cosas.

-un funcionario anónimo de la administración Bush, en declaraciones al periodista Ron Suskind

Omar El Akkad

Eran unos críos. Dieciocho, tal vez diecinueve años y delgados, con los uniformes colgando de ellos como cortinas. Desde el arcén de la carretera, unos cientos de metros más allá de los cadáveres de los tanques que se alineaban en el desierto -una dispersión de metal retorcido y carbonizado que llevaba allí probablemente desde la retirada de los soviéticos-, les vimos pasar el tiempo. Estaban jugando. De la parte trasera del camión, cogieron un par de cabezas RPG que ese día les enseñarían a disparar contra los tanques en ruinas y se las lanzaron unos a otros como bates de béisbol, riéndose. De pie a mi lado, el soldado canadiense encargado de entrenar a estos muchachos -oficiales recién graduados del incipiente ejército afgano- me dirigió una mirada que había visto varias veces durante mis estancias en Afganistán cubriendo la invasión, una mirada que parecía decir: "A esta gente no hay quien la arregle". Quería preguntarle qué hacía a los dieciocho años, qué parte de su juventud había pasado a la sombra de tanques carbonizados. Pero no lo hice. En vez de eso, observé a los chicos. La guerra aún era joven entonces, la mentira aún brillaba y resplandecía.

Sea lo que sea esta época -estas dos últimas décadas que han costado la vida a más de un millón de personas inocentes, dos décadas de matanzas masivas basadas en gran parte en el engaño y la maldad, por las que nadie de importancia tendrá que afrontar consecuencias- ha coincidido con la totalidad de mi vida adulta. Yo tenía la misma edad que esos chicos en el campo de tiro el día que me desperté y encontré un correo electrónico de un amigo mío -un estudiante de la Universidad de Columbia- cuyo asunto decía simplemente: "Estoy bien". Unos minutos después encendí la televisión y vi caer las torres. De aquella primera vez que vi las imágenes, sólo recuerdo una náusea desgarradora ante la ligereza con la que la física impone su voluntad: los aviones, en los segundos previos al impacto, poseídos plenamente por la abrumadora violencia de lo inevitable.

Por supuesto que el mundo cambiaría.

En los días siguientes, el gobierno de Estados Unidos aprobó la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, una ley que consolidó el derecho del presidente George W. Bush a librar una guerra sin trabas ni restricciones (sólo una legisladora federal, Barbara Lee, votó en contra del proyecto, una decisión por la que recibiría amenazas de muerte durante décadas). Casi sin falta, todos los baluartes institucionales de la vida estadounidense, todas las entidades de las que cabría esperar siquiera un mínimo de reflexión, se plegaron.

En retrospectiva y a la sombra de la carnicería que siguió, es fácil tachar de frívola la cascada de patriotismo performativo que marcó aquellos primeros meses y años: la cafetería del Congreso que rebautizó sus patatas fritas como "Patatas de la Libertad" después de que el gobierno francés del conservador Jacques Chirac se negara a apoyar la invasión de Irak, las viñetas editoriales llenas de águilas llorosas o estoicas y de Dama Libertad, los constantes llamamientos de un reguero de figuras públicas para que los estadounidenses siguieran comprando. Pero muy poco de lo que vino después -la vigilancia, el acoso y los crímenes de odio perpetrados contra amplias franjas de la población musulmana del país, el establecimiento de sitios negros y redes de tortura y un sistema legal en la sombra diseñado para eludir los principios básicos de la justicia, la absoluta insensibilidad ante las bajas civiles siempre que esas bajas fueran de otro lugar- nunca podría haber ocurrido si no hubiera sido por ese frenesí inicial de cerrojazo. Ahora son notas a pie de página, pero las pocas voces que se alzaron contra esta sed de sangre, las de Susan Sontags y Hunter Thomsons, fueron ignoradas o eliminadas de la vida pública. De todos los flagrantes errores de los años posteriores al 11-S, éste es quizá el que estoy más seguro que volveremos a ver tras el próximo atentado, si es que se produce: una devoción nacional a la violencia, inoculada contra la disidencia y orientada en la dirección de la venganza contra alguien, cualquiera.

Tradicionalmente, cualquier recuento de la guerra contra el terror como compendio de dolor comienza con los muertos: 2.977 muertos en los atentados del 11 de septiembre y otros 900.000 muertos en las guerras e invasiones que siguieron, aunque esta última cifra es más una abstracción que una estimación. Hay y siempre habrá dos tipos de víctimas: las que gozan del privilegio de la especificidad moral y estadística, y las que no gozan de ninguno de los dos: aquellas cuyas muertes se producen por los caprichos de los aviones no tripulados o en las fosas de las prisiones secretas o a manos de un joven soldado nervioso que maneja la torreta del puesto de control; muertes demasiado numerosas para contarlas con exactitud y, de todos modos, ¿quién puede decir que estas personas no se lo merecían? ¿Quién puede probar que no eran, de alguna manera demasiado vaga para definirla, culpables?

Más allá de las vidas, la siguiente medida que se menciona casi siempre es el dinero: alrededor de 8 billones de dólares, una cifra insignificante en casi todos los aspectos. Una de las posturas más delirantes en los círculos progresistas es la noción de que, si esta guerra no hubiera tenido lugar, Estados Unidos habría gastado el dinero en sanidad, vivienda, abolición de la deuda estudiantil.

Pero ninguna de estas representaciones estadísticas de la pérdida puede captar con exactitud el alcance casi inimaginable del espacio negativo de esta época: generaciones enteras que podrían haber hecho y sido otras cosas, soldados que apenas habían salido de la adolescencia cuando comenzaron estas guerras y que ahora ven a sus hijos librarlas; amigos y familiares de los asesinados el 11-S que aún no han visto a los asesinos enfrentarse a la justicia a pesar de que el gobierno estadounidense creó todo un sistema legal paralelo diseñado para producir condenas; ramas enteras del estado de seguridad creadas para vigilar a los musulmanes mientras la violencia de la supremacía blanca supuraba por todo el país. No se puede cuantificar lo que podrían haber sido estos veinte años, y todas las vidas que, frente a esta agresión sin fin, se vivieron mucho más tranquilamente, con mucha menos alegría.

Pero quizá la consecuencia más duradera de estos últimos veinte años, lo que sobrevivirá a las guerras actuales y a los hombres y mujeres que las libraron, sea la normalización de la fantasía como base de la vida en común. Yo solía creer que la frase que definía la época posterior al 11-S era la que pronunció George W. Bush en un discurso ante una sesión conjunta del Congreso días después de los atentados: "O estáis con nosotros, o estáis con los terroristas". Pero ese binario infantil no es único en la historia ni en la política estadounidenses. La cita que desde entonces se ha convertido en un impresionante oráculo de todo lo que vino después tiene su origen en un funcionario anónimo de la administración Bush, según le contó al periodista Ron Suskind:

Todas las formas en que se ha desgarrado el tejido de la vida pública estadounidense en los últimos veinte años se han adherido a la visión del mundo de ese funcionario anónimo. Desde el secuestro del Partido Republicano por parte de Donald Trump hasta la rabiosa resistencia de decenas de millones de personas a una vacuna que podría salvarles la vida, pasando por la absoluta irresponsabilidad de nuestra respuesta nacional a la crisis existencial que supone el cambio climático. Todos y cada uno de los desastres, todos y cada uno de los fracasos, tienen una deuda con el ethos central de la era de la guerra contra el terror: que lo que crees prevalece sobre lo que realmente es.

Hay una historia, probablemente apócrifa, que a los reporteros veteranos de Guantánamo les gusta contar sobre la cerradura de la puerta de la sala de prensa. En aquella época, allá por 2008, la sala donde los reporteros iban a archivar sus historias se encontraba en un hangar grande y casi vacío de la base. Todos estábamos allí para cubrir las audiencias previas al juicio de algunos de los hombres que llevaban años retenidos en los campos de prisioneros. Había periodistas de todo el mundo y la gente se presentaba a todas horas del día y de la noche. Pero, según la política militar, todas las noches, hacia las 9 o las 10, los soldados cerraban la puerta de la sala de prensa. Si los periodistas querían acceder, tenían que ir a buscar a otro soldado a una de las tiendas del pequeño rincón de la base cercano (un lugar que los militares llamarían "Campamento Justicia"). Esta política enfureció a los periodistas, que despreciaban tener que caminar 20 minutos de ida y 20 minutos de vuelta sólo para acceder a la sala. Hicieron peticiones y más peticiones para que los militares dejaran de hacerlo y, finalmente, tras innumerables obstáculos burocráticos, un oficial informó a los periodistas de que se había tomado la decisión de instalar uno de esos teclados numéricos en la puerta.

Fantástico, dijeron los periodistas. ¿Cuál es el código?

Oh, no, respondió el oficial. Si quiere acceder a la sala de prensa fuera del horario de trabajo, vaya a buscar al soldado de guardia y él introducirá el código.

Era ese tipo de lugar.

Ninguna fantasía sobrevive sin la ayuda del lenguaje, y fue en Guantánamo donde se perfeccionó gran parte del léxico de la guerra contra el terror. Aquí nunca se interrogó a nadie, los prisioneros simplemente tenían "reservas" en chozas de madera a determinadas horas del día y de la noche. De hecho, no había prisioneros, sólo "detenidos". Y cuando algunos de esos detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por su confinamiento indefinido en celdas que a menudo no eran mucho más grandes que un armario de escobas, nunca hicieron huelga de hambre en absoluto, sino que llevaron a cabo una "guerra asimétrica" contra sus captores.

Es un testimonio del éxito de este lenguaje en la sombra que estos términos ya no necesitan ser enunciados en absoluto, ya que se han colado en la conciencia pública. En el momento de escribir estas líneas, en su último acto antes de retirarse completamente de su ruinosa desventura en Afganistán, Estados Unidos lanzó un ataque con aviones no tripulados en Kabul que mató a 10 personas. Una investigación posterior del New York Times indicó que el objetivo de ese ataque, que los militares describieron como una "amenaza inminente", era probablemente un trabajador humanitario. Pero en realidad, los términos "combatiente enemigo" y "daños colaterales" se ciernen sobre cada persona asesinada de esta forma, cada fiesta de boda vaporizada, cada "ataque quirúrgico" convertido en no tan quirúrgico. La deshumanización de más de mil millones de personas en este planeta es tan total que los términos creados para facilitar su deshumanización se han vuelto redundantes.

En gran parte olvidado ahora bajo el peso de los muchos, muchos escándalos e indignaciones que siguieron, pero al principio de su campaña presidencial, Donald Trump reflexionó sobre hacer que los musulmanes estadounidenses llevaran tarjetas de identificación especiales. Como era de esperar, varios demócratas de alto nivel condenaron la idea. Pero el principal argumento en el que se basaron muchos de esos demócratas no era moral o ético, sino pragmático: obligar a los musulmanes a llevar esas tarjetas, argumentaron, alienaría a una comunidad que es un aliado vital en nuestros esfuerzos contra el terrorismo. No se trataba de apelar a la evidente conexión entre tales políticas y algunos de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, ni de denunciar la evidente inconstitucionalidad o inmoralidad; no, no se trataba de los derechos básicos de un grupo de seres humanos, sino de una partida de ajedrez, y alguien había hecho una mala jugada.

Es un hecho evidente, aunque no por ello menos controvertido, que en los últimos veinte años las dos fuerzas centrales y monstruosas de esta era han tenido un éxito que supera sus sueños más descabellados. Los terroristas que se propusieron fracturar las vigas de soporte de la democracia estadounidense pueden contemplar ahora un país en guerra no sólo con gran parte del mundo, sino consigo mismo, sus fuerzas policiales militarizadas con el arsenal sobrante de sus conflictos en el extranjero, sus libertades consagradas bajo constante amenaza interna. Y en su respuesta, la administración Bush y cada uno de sus sucesores han conseguido mantener las condiciones para una realidad alternativa en la que Estados Unidos existe en un estado de guerra permanente, el enemigo infinitamente intercambiable, las consecuencias insignificantes.

No hay mayor prueba de este éxito que la simple verdad de que los responsables de una guerra ilegal e innecesaria que mató a cientos de miles de personas y desestabilizó regiones enteras del planeta no han rendido cuentas ni una sola vez.

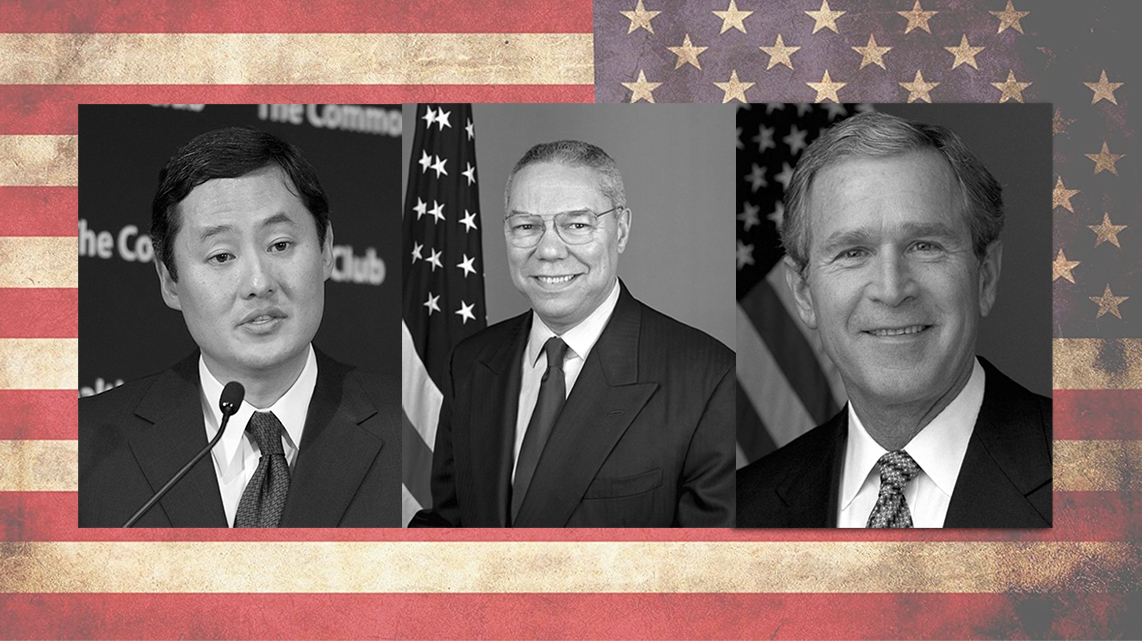

El autor de los memorandos de tortura ocupa ahora una cómoda cátedra en Berkeley.

El hombre que mintió sobre la capacidad nuclear de Irak ante las Naciones Unidas ahora pronuncia lucrativos discursos y forma parte de los consejos de administración de empresas tecnológicas.

Y el hombre que lo supervisó todo lleva ahora una vida tranquila y digna, haciendo de anciano estadista y pintando retratos de inmigrantes.

Mientras tanto, algunos de los hombres que pasaron la mayor parte de una década en esas minúsculas celdas de Guantánamo acaban de asumir el control del gobierno de Afganistán. Osama Bin Laden está muerto, algunos de los artífices del 11-S languidecen en detención permanente, algunos de los soldados estadounidenses que mataron y torturaron impunemente en Irak y Afganistán han sido sometidos a procesos judiciales de uno u otro tipo, y lo que fuera Al Qaeda, ya no lo es. Pero en todos los demás aspectos, el mal ha ganado.

La tortura está en el desagradable centro del caso del 11-S en Guantánamo, por Lisa Hajjar

Ese día casi morimos en el campo de tiro. Aquellos chicos, cuando llegaba la hora de practicar, lo hacían lo mejor que podían con lo que tenían. Pero el equipo era antiguo, no las armas que llevaban las tropas de la OTAN, sino un amasijo de armas y munición desparejadas. La ametralladora montada en el camión se atascó cuando, al parecer, una bala soviética caprichosa se negó a cooperar. Cuando llegó el momento de disparar los RPG, nos quedamos mirando cómo los soldados apuntaban a los cadáveres de los tanques. Pero el arma no funcionó: en lugar de dar en el blanco a unos cientos de metros en el desierto, la ojiva cayó al suelo a unos cinco metros de nosotros. Corrimos para ponernos a cubierto, pero el hecho de que nos diera tiempo a correr significaba que habíamos tenido suerte, la granada no detonó. Quizá también fuera de mala calidad, un vestigio de una guerra anterior. Tal vez cayó demasiado suave. Tal vez fue sólo suerte.

Es costumbre terminar artículos conmemorativos como éste con algo esperanzador o al menos prescriptivo. Aquí está: las personas responsables de embaucar a este país en una campaña de veinte años de derramamiento de sangre e inutilidad, incluso si es ingenuo imaginar que alguna vez se enfrentarán a consecuencias legales, al menos no deberían volver a tener un papel en la vida pública. Las reliquias de esta época, entre las que destacan los campos de Guantánamo, deberían ser clausuradas, y los presos que puedan ser juzgados deberían serlo por el sistema legal estadounidense, que es perfectamente capaz de hacerlo, y no por un tribunal en la sombra de medio pelo diseñado para eludir la Constitución. Los lugares en los que el ruinoso legado de estas guerras eternas se ha filtrado en la vida doméstica, las agencias policiales militarizadas y la demonización desenfrenada de comunidades enteras, deberían ser reconocidos como sus propias formas de terrorismo.

Nada de esto devolverá los años perdidos, ni deshará el daño causado a los que perdieron a sus seres queridos, a los que volvieron de estas guerras rotos o no volvieron nunca, a los que murieron porque un operador de drones al otro lado del planeta no podía distinguir a una persona morena de otra, a los que cambiaron silenciosamente sus nombres por algo que sonara menos extranjero, a los que han esperado años por algo remotamente parecido a la justicia. Pero puede evitar la próxima catástrofe de décadas. Después de haber comprado plenamente el modelo de construcción de fantasía de los años de la guerra contra el terrorismo, uno de los dos principales partidos políticos de este país ahora comercia casi exclusivamente con estos delirios, y es sólo cuestión de tiempo antes de que seamos sometidos a la próxima ronda de razonamiento fraudulento para la guerra - ya sea en el Líbano o Venezuela o cualquier otra parte del mundo cuyas instituciones fallidas crean la miseria requisito previo para la violencia y cuya población se considera infrahumana. Se parecerá mucho a la última vez -el patrioterismo, la cerrazón- y si permitimos que vuelva a ocurrir, todos y cada uno de nosotros seremos cómplices.