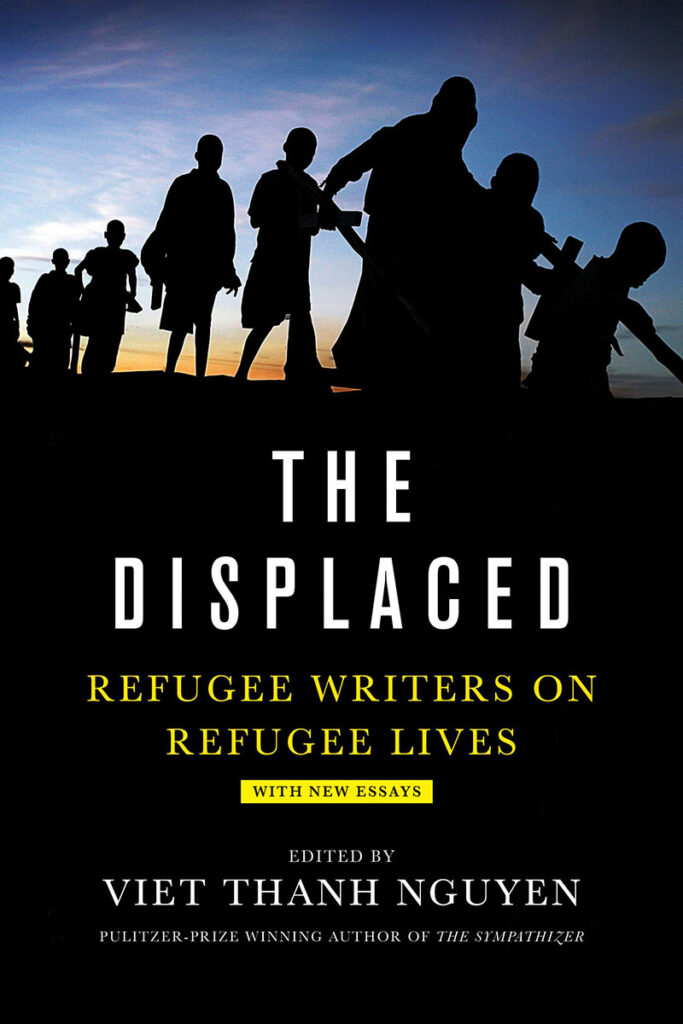

"النازحون، غير المرغوب فيهم" هو المقال التمهيدي الذي كتبه فيت ثانه نغوين للمختارات التي حررها من مقالات لكتاب لاجئين، النازحون، ويظهر هنا بترتيب خاص مع المؤلف.

فيت ثانه نغوين

أنا أزرع هذا الشعور بما يعنيه أن تكون لاجئا ، لأن الكاتب من المفترض أن يذهب إلى حيث يؤلم ، ولأن الكاتب يحتاج إلى معرفة ما يشعر به أن يكون آخر. عمل الكاتب مستحيل إذا لم يستطع استحضار حياة الآخرين ، وفقط من خلال مثل هذه الأعمال من الذاكرة والخيال والتعاطف يمكننا تنمية قدرتنا على الشعور بالآخرين.

كنت ذات يوم لاجئة، على الرغم من أن أحدا لن يخطئ في اعتباري لاجئا الآن. لهذا السبب، أصر على أن يطلق علي لاجئ، لأن إغراء التظاهر بأنني لست لاجئا قوي. سيكون من الأسهل بكثير أن أسمي مهاجرا ، وأن أقدم على أنني أنتمي إلى فئة من الإنسانية المهاجرة أقل إثارة للجدل وأقل تطلبا وأقل تهديدا من اللاجئ.

لقد ولدت مواطنا وإنسانا. في الرابعة من عمري أصبحت شيئا أقل من إنسان، على الأقل في نظر أولئك الذين لا يفكرون في اللاجئين على أنهم بشر. كان الشهر شهر مارس/آذار، عام 1975، عندما استولى الجيش الشيوعي الشمالي على مسقط رأسي بان مي توت في غزوه الأخير لجمهورية فيتنام، البلد الذي لم يعد موجودا إلا في خيال لاجئي الشتات العالمي الذي يضم عدة ملايين من الناس، البلد الذي يتذكره معظم العالم باسم فيتنام الجنوبية.

إذا نظرنا إلى الوراء، لا أتذكر شيئا عن التجربة التي حولتني إلى لاجئ. يبدأ الأمر بوالدتي التي تتخذ قرار الحياة والموت بمفردها. كان والدي في سايغون ، وتم قطع خطوط الاتصال. لا أتذكر أن والدتي فرت من مسقط رأسنا مع أخي البالغ من العمر عشر سنوات وأنا ، تاركة وراءنا أختنا بالتبني البالغة من العمر ستة عشر عاما لحراسة ممتلكات الأسرة. لا أتذكر أختي ، التي لم يرها والداي مرة أخرى منذ ما يقرب من عشرين عاما ، والتي لن أراها مرة أخرى منذ ما يقرب من ثلاثين عاما.

يتذكر أخي المظليين القتلى الذين تدلوا من الأشجار في طريقنا ، على الرغم من أنني لا أفعل ذلك. كما أنني لا أتذكر ما إذا كنت قد مشيت مسافة 184 كيلومترا بأكملها إلى نها ترانج ، أو ما إذا كانت والدتي قد حملتني ، أو ما إذا كنا قد تمكنا من ركوب السيارات والشاحنات والعربات والدراجات النارية والدراجات التي تزدحم على الطريق. ربما تتذكر لكنني لم أسأل أبدا عن الهجرة الجماعية ، أو عن عشرات الآلاف من اللاجئين المدنيين والجنود الفارين ، أو التدافع اليائس للحصول على قارب في نها ترانج ، أو بعض الجنود الذين يطلقون النار على بعض المدنيين لإخلاء طريقهم إلى القوارب ، كما سأقرأ لاحقا في روايات هذا الوقت.

لا أتذكر العثور على والدي في سايغون ، أو كيف انتظرنا شهرا آخر حتى وصل الجيش الشيوعي إلى حدود المدينة ، أو كيف حاولنا الدخول إلى المطار ، ثم إلى السفارة الأمريكية ، ثم أخيرا شقنا طريقنا بطريقة ما عبر الحشود في الأرصفة للوصول إلى قارب ، أو كيف انفصل والدي عنا لكنه قرر ركوب قارب بمفرده على أي حال ، وكيف قررت والدتي نفس الشيء ، أو كيف تم لم شملنا في النهاية على متن سفينة أكبر. أتذكر أننا كنا محظوظين بشكل لا يصدق ، حيث وجدنا طريقنا للخروج من البلاد ، كما لم يفعل الملايين ، ولم نفقد أي شخص ، كما فعل الآلاف. لا أحد ، باستثناء أختي.

طوال معظم حياتي، تذكرت أن الجنود على متن قاربنا أطلقوا النار على قارب أصغر مليء باللاجئين الذين كانوا يحاولون الاقتراب. لكن عندما ذكرت ذلك لأخي الأكبر بعد سنوات عديدة، قال إن إطلاق النار لم يحدث أبدا.

لا أتذكر أشياء كثيرة ، ولكل تلك الأشياء التي لا أتذكرها ، أنا ممتن ، لأن الأشياء التي أتذكرها تؤلمني بما فيه الكفاية. تبدأ ذاكرتي بعد توقفنا في سلسلة من القواعد العسكرية الأمريكية في الفلبين وغوام وأخيرا بنسلفانيا. لمغادرة مخيم اللاجئين في ولاية بنسلفانيا ، احتاج اللاجئون الفيتناميون إلى كفلاء أمريكيين. أخذ أحد الكفلاء والدي، وآخر أخذ أخي، وأخذني ثالث.

في معظم حياتي ، حاولت ألا أتذكر هذه اللحظة إلا أن ألاحظها بطريقة واقعية ، كشيء حدث لنا ولم يترك أي ضرر ، لكن هذا ليس صحيحا. بصفتي كاتبة وأبا لابن يبلغ من العمر أربع سنوات، وهو نفس عمري عندما أصبحت لاجئا، يجب أن أتذكر، أو أتخيل أحيانا، ليس فقط ما حدث، ولكن ما شعرت به. يجب أن أتخيل كيف كان الأمر بالنسبة للأب والأم أن ينتزع أطفالهما منهما. يجب أن أتخيل ما مررت به ، على الرغم من أنني أتذكر أن كفيلي اصطحبني لزيارة والدي وعوي عند إعادته.

أتذكر لم شملي مع والدي بعد بضعة أشهر والثلوج والبرد واختفاء والدتي من حياتنا لفترة من الزمن لا أستطيع تذكرها ولأسباب لم أستطع فهمها ، ومعرفة غامضة أن الأمر له علاقة بصدمة فقدان بلدها وعائلتها ، ممتلكاتها ، أمنها ، ربما نفسها. عندما أتذكر هذا ، أعلم أنني أتنبأ أيضا بأسوأ ما سيحمله المستقبل ، وما سيحدث لها في العقود القادمة. على الرغم من غيابها القصير ، أو ربما غيابها الطويل ، أتذكر الاستمتاع بالحياة في هاريسبرج ، بنسلفانيا ، لأن الأطفال يمكنهم الاستمتاع بأشياء لا يستطيع الكبار الاستمتاع بها طالما يمكنهم اللعب ، وأتذكر أريكة تجلس في الفناء الخلفي وأطفال الحي يسرقون حلوى الهالوين وأخي الغاضب يأخذني إلى المنزل قبل أن يغامر بالخروج بنفسه لاستعادة ما أخذ منا.

أتذكر الانتقال إلى سان خوسيه ، كاليفورنيا ، في عام 1978 وافتتح والداي ثاني متجر بقالة فيتنامي في المدينة وأتذكر المكالمة الهاتفية عشية عيد الميلاد التي أجراها أخي ، وأبلغه أن والدي قد أصيبا بالرصاص في عملية سطو مسلح ، وأتذكر أنه لم يكن بهذا السوء ، مجرد جروح في اللحم ، لقد عادوا إلى العمل بعد فترة وجيزة ، وأتذكر أن الأشخاص الوحيدين الذين أرادوا فتح أعمال تجارية في وسط مدينة سان خوسيه المكتئب هم اللاجئون الفيتناميون ، وأتذكر أنني كنت أسير في الشارع من متجر والدي ورأيت لافتة في نافذة متجر تقول: "أمريكي آخر طرده الفيتناميون من العمل ، " وأتذكر المسلح الذي تبعنا إلى منزلنا وطرق بابنا وصوب مسدسا في وجوهنا جميعا وكيف أنقذتنا أمي بالركض أمامه والخروج إلى الرصيف ، لكنني لا أتذكر الشرطيين اللذين قتلا بالرصاص أمام متجر والدي لأنني كنت قد ذهبت إلى الكلية في ذلك الوقت ولم يرغب والداي في الاتصال و تقلقني.

أتذكر كل هذه الأشياء لأنني إذا لم أتذكرها وأكتبها ، فربما تختفي جميعها ، حيث اختفت كل تلك الشركات الفيتنامية ، لأنه بعد أن ساعدت في تنشيط وسط المدينة الذي لم يهتم أي شخص آخر بالاستثمار فيه ، أدركت مدينة سان خوسيه أن وسط المدينة يمكن أن يكون أفضل بكثير مما كان عليه وأجبر كل تلك الشركات على بيع ممتلكاتها وإذا كنت قم بزيارة وسط مدينة سان خوسيه اليوم سترى قاعة مدينة ضخمة ولامعة وجديدة ترمز إلى ثروة وادي السيليكون الذي بالكاد بدأ في الوجود في عام 1978 ولكنك لن ترى متجر والدي ، الذي كان عبر الشارع من قاعة المدينة الجديدة. ما ستراه بدلا من ذلك هو موقف للسيارات به عدد قليل من السيارات لأن المدينة اعتقدت أن منظر موقف سيارات فارغ من نوافذ وبهو قاعة المدينة كان أكثر جاذبية من منظر متجر بقالة فيتنامي يقدم الطعام للاجئين.

كلاجئين، ليس مرة واحدة فقط بل مرتين، بعد أن فروا من الشمال إلى الجنوب في عام 1954 عندما تم تقسيم بلدهم، عانى والداي من المعضلة المعتادة لأي شخص مصنف على أنه آخر. الآخر موجود في تناقض ، أو ربما في مفارقة ، إما غير مرئي أو مفرط الظهور ولكن نادرا ما يكون مرئيا. في معظم الأوقات لا نرى الآخر أو نرى من خلاله ، أيا كان الآخر بالنسبة لنا ، لأن كل واحد منا - حتى لو كان ينظر إلينا كآخرين من قبل البعض - لديه الآخرون. عندما نرى الآخر ، فإن الآخر ليس إنسانا حقا بالنسبة لنا ، بحكم تعريفه لكونه آخر ، ولكنه بدلا من ذلك صورة نمطية أو مزحة أو رعب. في حالة اللاجئين الفيتناميين في أمريكا ، جسدنا شبح الآسيويين الذين يأتون إما للخدمة أو للتهديد.

يتم تجاهل اللاجئين غير المرئيين والمرئيين بشكل كبير ونسيانهم من قبل أولئك الذين ليسوا لاجئين حتى يتحولوا إلى تهديد. فاللاجئون، شأنهم شأن غيرهم، لا يرون حتى يشاهدوا في كل مكان، ويهددون بإرباك حدودنا، وغزو ثقافاتنا، واغتصاب نسائنا، وتهديد أطفالنا، وتدمير اقتصاداتنا. نحن الذين نفعل التجاهل والنسيان في كثير من الأحيان لا نعتبره عنفا ، لأننا لا نعرف أننا نفعل ذلك. لكن في بعض الأحيان نتجاهل الآخرين وننسى الآخرين. وعندما نفعل ذلك، فإننا ندرك بالتأكيد أننا نمارس العنف، سواء كان ذلك في فناء المدرسة كأطفال أو على مستوى الأمة. عندما يقاوم هؤلاء الآخرون من خلال المطالبة بأن يتم رؤيتهم وسماعهم - كما يفعل اللاجئون أحيانا - يمكن أن يظهروا لنا مثل أشباح مهددة تسببنا في مصائرها وأنكرناها. لا عجب أننا لا نرغب في رؤيتهم.

عندما أقول "نحن"، أعني حتى أولئك الذين كانوا لاجئين في يوم من الأيام. هناك بعض اللاجئين السابقين الذين يشعرون بالراحة في عدم ظهورهم، وفي أمان جنسيتهم الجديدة، الذين ينظرون إلى اللاجئين الذين يعانون من ظاهرة الظهور اليوم ويقولون: "لا أكثر". هؤلاء اللاجئون السابقون يعتقدون أنهم كانوا اللاجئين الطيبين، اللاجئين الخاصين، في حين أنهم كانوا على الأرجح ببساطة المحظوظين، اللاجئين الذين تتماشى مصائرهم مع سياسة البلد المضيف. كان اللاجئون الفيتناميون الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة محظوظين في تلقي جمعية خيرية أمريكية ولدت من الشعور بالذنب الأمريكي بشأن الحرب ، ونتجت عن رغبة أمريكية في إظهار أن البلد الرأسمالي والديمقراطي كان وطنا أفضل بكثير من البلد الشيوعي الجديد الذي كان اللاجئون يفرون منه. استفاد اللاجئون الكوبيون من 1970s و 1980s من سياسة أمريكية مماثلة ، لكن اللاجئين الهايتيين في ذلك الوقت لم يفعلوا ذلك. لقد أعاقهم سوادهم، تماما كما يؤذي كونهم مسلمين العديد من اللاجئين السوريين اليوم وهم يبحثون عن ملجأ.

من كل ما أتذكره ولا أتذكره، أؤمن بقرابتي الإنسانية باللاجئين السوريين وبهؤلاء ال 65.6 مليون شخص الذين تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم نازحون. ومن بين هؤلاء، هناك 40.3 مليون نازح داخليا، أجبروا على الانتقال داخل بلدانهم. 22.5 مليون لاجئ فروا من الاضطرابات في بلدانهم. 2.8 مليون طالب لجوء. إذا كان هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 65.6 مليون نسمة هم بلدهم ، فستكون دولتهم هي الدولة رقم 21 الأكبر في العالم ، أصغر من تايلاند ولكنها أكبر من فرنسا. ومع ذلك فهم ليسوا بلدهم. إنهم بدلا من ذلك - لإعادة صياغة مؤرخ الفن روبرت ستور ، الذي كان يكتب عن الدور الذي لعبه الشعب الفيتنامي في العقل الأمريكي - الأشخاص المشردون في ضمير العالم.

وهؤلاء المشردون غير مرغوب فيهم في الغالب من الأماكن التي فروا منها؛ غير مرغوب فيها حيث هم ، في مخيمات اللاجئين ؛ وغير مرغوب فيه حيث يريدون الذهاب. لقد فروا في ظل ظروف شاقة. لقد فقدوا أصدقاء وأفراد أسرهم ومنازلهم وبلدانهم. ويحتجزون في مخيمات اللاجئين في ظروف غير إنسانية في كثير من الأحيان، دون نهاية واضحة للإقامة ولا مخرج نهائي؛ وكثيرا ما يتعرضون للتهديد بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية؛ ومن المحتمل ألا يتم تذكرهم ، وهنا يصبح عمل الكتاب مهما ، وخاصة الكتاب اللاجئين أو اللاجئين - إذا كان من الممكن التمييز بينهما.

وتقول الأمم المتحدة إن اللاجئين يتوقفون عن كونهم لاجئين عندما يجدون وطنا جديدا ودائما. لقد مر وقت طويل منذ أن كنت لاجئا في تعريف الأمم المتحدة: "شخص أجبر على الفرار من بلده بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف". لكنني أحتفظ بذكرياتي الممزقة لكوني لاجئا قريبا مني. أنا أزرع هذا الشعور بما يعنيه أن تكون لاجئا ، لأن الكاتب من المفترض أن يذهب إلى حيث يؤلم ، ولأن الكاتب يحتاج إلى معرفة ما يشعر به أن يكون آخر. عمل الكاتب مستحيل إذا لم يستطع استحضار حياة الآخرين ، وفقط من خلال مثل هذه الأعمال من الذاكرة والخيال والتعاطف يمكننا تنمية قدرتنا على الشعور بالآخرين.

العديد من الكتاب ، وربما معظم الكتاب أو حتى جميع الكتاب ، هم أشخاص لا يشعرون بأنهم في المنزل تماما. لقد اعتادوا على أن يكونوا أشخاصا في غير مكانهم ، والذين نزحوا عاطفيا أو نفسيا أو اجتماعيا بدرجة أو بأخرى ، في وقت أو آخر. أو ربما هذا أنا فقط. لكن لا يسعني إلا أن أشك في أن الكتاب يظهرون إلى الوجود من هذا النزوح ، ولماذا يتعاطف الكثير من الكتاب ويتعاطفون مع أولئك الذين نزحوا بطريقة أو بأخرى ، سواء كان ذلك هو غير الأسوياء اجتماعيا وحيدا أو ما إذا كان الملايين الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب قوى خارجة عن إرادتهم. في حالتي، أتذكر نزوحي حتى أشعر بالنازحين الآن. أتذكر ظلم التهجير حتى أتخيل كتاباتي على أنها محاولة لتحقيق بعض العدالة لأولئك الذين أجبروا على الانتقال.

ما هو الظلم في حياة اللاجئين، وعديمي الجنسية، وطالبي اللجوء، وجميع أولئك الذين لم يعودوا في ديارهم؟ عندما يتعلق الأمر بالعدالة، لا يهم ما إذا كان أولئك الموجودون في بلد مضيف يعتقدون أنه ليس عليهم أي التزام تجاه اللاجئين. إن إبقاء الناس في مخيم للاجئين هو معاقبة للأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جريمة سوى محاولة إنقاذ حياتهم وحياة أحبائهم. ينتمي مخيم اللاجئين إلى نفس العائلة اللاإنسانية مثل معسكر الاعتقال ومعسكر الاعتقال ومعسكر الموت. المخيم هو المكان الذي نحتفظ فيه بأولئك الذين لا نراهم بشرا بالكامل ، وإذا لم نسعى بنشاط إلى موتهم في معظم الحالات ، فإننا في كثير من الأحيان لا نسعى بنشاط لإعادة العديد منهم إلى الحياة التي كانت لديهم من قبل ، الحياة التي لدينا أنفسنا.

يجب أن نتذكر أن العدالة ليست مثل القانون. تنص العديد من القوانين على أن الحدود مقدسة ، وأن عبور الحدود دون إذن يعد جريمة. وبالتالي فإن المهاجرين غير المسموح لهم مجرمون ومخيم اللاجئين هو نوع من السجن. ولكن إذا كانت الحدود قانونية، فهل هي أيضا عادلة؟ لقد تغيرت مفاهيمنا عن الحدود على مر القرون، تماما كما تغيرت مفاهيمنا عن العدالة والإنسانية. اليوم يمكننا عادة التنقل بحرية بين المدن داخل بلد ما ، حتى لو كانت تلك المدن ذات يوم كياناتها الخاصة بحدودها الخاصة وخاضت حروبا مع بعضها البعض. الآن ننظر إلى الوراء إلى تلك الأوقات من دول المدن - إذا كنا نتذكرها - وأشك في أن القليل منا سيرغب في العودة إلى مثل هذه الحالة.

وبالمثل، ينبغي أن ننظر إلى وضعنا الحالي للحدود الوطنية وينبغي أن نتخيل عالما أكثر عدلا تكون فيه هذه الحدود علامات للثقافة والهوية، ذات قيمة ولكن يسهل عبورها، بدلا من الحدود القانونية المصممة للحفاظ على هوياتنا الوطنية جامدة وجاهزة للصراع والحرب، وتفصلنا عن الآخرين. إن حل الحدود هو الرؤية الطوباوية للعالمية والسلام العالمي والمكان العالمي الذي لا يهرد فيه أحد ، والإنسانية كمجتمع عالمي يسمح له باختلافاته الثقافية ولكن ليس نوع الاختلافات التي تقودنا إلى الاستغلال أو العقاب أو القتل. جعل الحدود قابلة للاختراق ، نقرب أنفسنا من الآخرين ، والآخرين أقرب إلينا. أجد مثل هذا الاحتمال مبهجا ، لكن البعض يجد هذا القرب مرعبا بشكل لا يمكن تصوره.

وإذا لم يتحقق هذا المجتمع العالمي، فليس ذلك لأنه خيال طوباوي بالكامل، لا يوجد مكان لا تحدده أي حدود. كانت هناك لحظات في تاريخنا - ومرات عديدة في كتاباتنا وفولكلورنا ولاهوتنا - حيث حققنا أفضل ما في أنفسنا في قدرتنا على الترحيب بالآخر ، وكسوة الغريب ، وإطعام الجياع ، وفتح منازلنا. هذا ما نحتاج إلى تذكره ونحن نأمل ونعمل من أجل مستقبل لا تهم فيه الحدود ، لكن الناس مهمون. هذا هو نوع الذاكرة ، ذاكرة إنسانيتنا ، ولاإنسانيتنا ، التي يمكن للكتاب تقديمها.

نحن بحاجة إلى قصص لإعطاء صوت لرؤية الكاتب ، ولكن أيضا ، ربما ، للتحدث نيابة عن من لا صوت لهم. هذا التوق إلى سماع من لا صوت لهم هو خطاب قوي ولكنه قد يكون خطيرا أيضا إذا منعنا من القيام بأكثر من الاستماع إلى قصة أو قراءة كتاب. فقط لأننا استمعنا إلى تلك القصة أو قرأنا هذا الكتاب لا يعني أن أي شيء قد تغير بالنسبة لمن لا صوت لهم. يجب ألا يخدع القراء والكتاب أنفسهم بأن الأدب يغير العالم. الأدب يغير عالم القراء والكتاب ، لكن الأدب لا يغير العالم حتى يخرج الناس من كراسيهم ، ويخرجون في العالم ، ويفعلون شيئا لتغيير الظروف التي يتحدث عنها الأدب. وإلا فإن الأدب سيكون مجرد صنم للقراء والكتاب ، مما يسمح لهم بالتفكير في أنهم يسمعون من لا صوت لهم عندما يسمعون فقط صوت الكاتب الفردي.

المشكلة هنا هي أن الأشخاص الذين نسميهم بلا صوت في كثير من الأحيان ليسوا في الواقع بلا صوت. العديد من الذين لا صوت لهم يتحدثون في الواقع طوال الوقت. إنها عالية ، إذا اقتربت بما يكفي لسماعها ، إذا كنت قادرا على الاستماع ، إذا كنت على دراية بما لا يمكنك سماعه. المشكلة هي أن الكثير من العالم لا يريد أن يسمع من لا صوت لهم أو لا يستطيع سماعهم. العدالة الحقيقية هي خلق عالم من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي من شأنها أن تسمح لكل هؤلاء الذين لا صوت لهم برواية قصصهم والاستماع إليهم ، بدلا من الاعتماد على كاتب أو ممثل من نوع ما. وبدون هذه العدالة، لن تكون هناك نهاية لموجات النازحين، أو لخلق المزيد من الأشخاص الذين لا صوت لهم، أو بشكل أكثر دقة، لإسكات ملايين الأصوات المستمرة. ستكون العدالة الحقيقية عندما لا نحتاج بعد الآن إلى صوت لمن لا صوت لهم.

في غضون ذلك، يجمع كتاب "النازحون" أصواتا قوية من كتاب كانوا هم أنفسهم لاجئين. يتحدث جوزيف عزام، من أفغانستان، عن العملية الطويلة للتحول الذاتي التي أدت إلى تشكيل اسمه إلى أزياء أمريكية أكثر. استقر ديفيد بيزموزجيس، من الاتحاد السوفيتي، في كندا، حيث يصف ممارسة التضامن الهادئ مع لاجئ جديد يحاول الحصول على إذن بالبقاء. فاطمة بوتو، المولودة في أفغانستان لأب باكستاني من سلالة سياسية مهمة، تخضع نفسها لنسخة الواقع الافتراضي من تجارب اللاجئين، وتجد نفسها متأثرة بشكل غير متوقع. ثي بوي، الذي فر من حرب فيتنام ليأتي إلى الولايات المتحدة، ينظر إلى أمتعة وشظايا حياة اللاجئين من خلال صور مرسومة بشكل حاد. غادر أرييل دورفمان تشيلي واستقر في ولاية كارولينا الشمالية ، حيث يرفض سياسة دونالد ترامب ويجد الأمل في سوبر ماركت لعموم أمريكا اللاتينية. يصف ليف غولينكين، وهو لاجئ يهودي سوفيتي ينتهي به المطاف في فيينا، الصراع اليومي للاحتفاظ بالإنسانية حيث تحول تجربة اللاجئين المرء إلى شبح. تثير رينا غراندي ، التي جاءت إلى أمريكا كمهاجرة غير موثقة من المكسيك ، السؤال الحاسم حول التعريفات - ما الذي يجعل شخصا ما لاجئا مقابل مهاجرا؟

تعود ميرون هاديرو، التي جاءت وهي رضيعة إلى ألمانيا من إثيوبيا، إلى ألمانيا كشخص بالغ من أجل استعادة تجارب النزوح والهجرة التي لا تتذكرها. يروي ألكسندر هيمون ، وهو من شيكاغو من البوسنة ، تجارب تشبه كانديد لزميل بوسني كان من سوء حظه أن يعيش حياة ملحمية. يصف جوزيف كيرتس ، وهو لاجئ يهودي من المجر ، الوضع الفريد لكندا كبلد من الغرباء ، بجوار الولايات المتحدة ولكن ليس مثلها تماما (بطريقة جيدة). تقدم بوروشيستا خاكبور سيرة ذاتية دقيقة لرحلتها من إيران إلى أمريكا ، بما في ذلك الوضع غير المستقر لكونها مسلمة وبنية وأمريكية خلال فترة الحرب. مارينا لويكا ، المولودة في مخيم "للنازحين" لأبوين أوكرانيين ، استقرت في المملكة المتحدة وبهوية إنجليزية مريحة - حتى جعلها الشعور المعادي للمهاجرين المتزايد يشكك في تلك الهوية. تجد مازا منغيستي، وهي كاتبة أمريكية من إثيوبيا، نفسها في مقهى إيطالي، تراقب مهاجرا أسود شابا مصابا من خلال النافذة، وتشعر بألم علاقتها به وبالعديد من الآخرين الذين أجبروا على الانتقال.

تتحدى دينا نيري، المولودة في إيران، والتي نشأت في أمريكا وهي الآن مقيمة في المملكة المتحدة، الفكرة السائدة على نطاق واسع بأن اللاجئين يجب أن يكونوا ممتنين من خلال إظهار كيف أن الامتنان هو فخ. يقدم فو تران، وهو لاجئ فيتنامي جاء إلى أوكلاهوما، تصنيفا لمظاهر اللاجئين العديدة: يتيم، ممثل، شبح. وتصف نوفويو روز تشوما، التي غادرت عائلتها زيمبابوي إلى جنوب أفريقيا التي كانت مضيافة وعدائية على حد سواء، خوف اللاجئ من الاضطهاد بأنه يؤدي إلى رغبته في أن يكون استثنائيا، وبالتالي مقبولا. كاو كاليا يانغ، لاجئة من الهمونغ جاءت عائلتها من لاوس إلى مينيسوتا، تتحدث عن ذكرى كيف كافح الأطفال اللاجئون في مخيمها وكافحوا من أجل البقاء.

كل هؤلاء الكتاب ينجذبون حتما إلى ذكريات ماضيهم وعائلاتهم. أن تصبح لاجئا يعني أن تعرف، حتما، أن الماضي لا يتميز فقط بمرور الوقت، بل بالخسارة: فقدان الأحباء، والبلدان، والهويات، والذات. نريد أن نعطي صوتا لكل تلك الخسائر التي لولا ذلك لبقيت غير مسموعة إلا من قبلنا ومن هم قريبون وعزيزون علينا. في حالتي ، أتذكر فقدان والدي ، وأتذكر أصواتهم. أتذكر أصوات جميع اللاجئين الفيتناميين الذين قابلتهم في شبابي، وهم أجش من سرد قصصهم مرارا وتكرارا. لكنني لا أتذكر صوت أختي. لا أتذكر أصوات جميع اللاجئين الذين شاركوني الهجرة الجماعية ولم ينجحوا فيها، أو لم ينجو.

لكن يمكنني تخيلها ، وإذا كان بإمكاني تخيلها ، فربما يمكنني سماعها. هذا هو حلم الكاتب ، أنه إذا استطعنا فقط سماع هؤلاء الأشخاص الذين لا يريد أي شخص آخر سماعهم ، فربما يمكننا أن نجعلك تسمعهم أيضا.